Глава вторая

... cette grande et sublime passion.

Пушкин. Письмо Барону Геккерну. 26 января 1837 года.

I

Петербург великолепен и мрачен

Петербург великолепен и мрачен. Таким он показался мне при первом въезде, таким он сохранился навсегда в моем воспоминании.

Город русских императоров носит черты торжественной властности в стиле классического Рима, но только на фоне унылой и суровой природы, нарушающей своими тусклыми красками блеск атрибутов всемирного владычества. Каски, щиты и копья легионариев, рассыпанные по фризам дворцов и решеткам скверов, покрываются на целые месяцы густыми снеговыми шапками или тонут в мглистом тумане болотистых побережий Финского залива. Черные чугунные скакуны уныло стынут в желтых треугольниках казенных фронтонов, а белые крылатые гении беспомощно протягивают в утреннюю муть свои венки и пальмовые ветви. Вода, во всех направлениях обтекающая кварталы города и незримо размывающая его гранитные подножия, придает ему обличив самодержавного Амстердама. А вечные дожди отлагаются зловещими пятнами сырости на его пышных лепных фасадах и медленно растворяют фигурный алебастр его карнизов и архитравов.

И в довершение печальных контрастов этой искусственной столицы, огромное тяжеловесное и нарядное скопище дворцов, храмов, арок и колоннад опоясано грязными окраинами с их унылыми пустырями и нищими лачугами, угнетающими своей заброшенностью и беднотой.

Но при беглом обзоре город поражает своими размерами и убранством. Бесконечные улицы, огромные площади, прямые каналы, необычайный простор Невы, пышные купола и золотые стрелы башен, бронзовые колесницы и дорические капители - все это придает русской столице строгий и горделивый вид. Здесь всюду чувствуется жезл военного повелителя, превратившего свое обиталище в каменный лагерь, но не успевшего придать ему под слезливым северным небом прочность и завершенность мощных крепостных сооружений.

В утренний час, когда мы въезжали в Петербург, город был охвачен своеобразным оживлением. Во всех направлениях проносились курьеры и фельдъегеря, двигались караулы, маршировали военные части, растерянно торопились в свои департаменты чиновники, суетливо мелькали бесчисленные серенькие люди, покорные, озабоченные и запуганные. Где-то невидимо таились силы, приводившие в вихревое движение этих несчетных исполнителей чьей - то железной и неодолимой воли.

Эта прямолинейность, строгость и геометричность всей планировки города придает ему четкий, торжественный и пустынный вид. Как от всякой чрезмерной рассчитанности, от него веет холодной скукой. В римских атрибутах его чугунных решеток и каменных арок воплотилась бесстрастная жестокость Е ОСТ очных повелителей. Ужасающий лик безжалостного администратора, бросившего в финские трясины несокрушимые основы своей резиденции, до сих пор зловеще отпечатлен на ней. Это город для военных, царедворцев, сенаторов, чиновников и высшей государственной жандармерии. Это огромный и нарядный каменный ящик для самых страшных пружин правительственной машины.

Но это не город для поэта. Художник-фантаст, созерцатель образов, живописец слова, краски или звука должен без оглядки бежать из-под этих архитравов, перистилей и квадриг. Для артиста Петербург - страшное место. Мне всегда казалось, что этот гранитный палладиум императорской власти разобьет вдребезги каждого мечтателя, неосторожно забредшего в его неумолимый круг.

II

Оправившись с дороги, я решил первым делом повидаться с моим юным родственником. Я тотчас же отправил ему записку на Невский проспект в квартиру нидерландского посланника.

Через два часа, звеня палашом и блистая каской, ко мне с радостным смехом входил мой кузен.

Более пяти летя не видел Жоржа. Я расстался в 1830 году с неоперившимся юношей, почти школьником, тоненьким, белокурым и нежным. Меня встречал статный воин, окрепший в своих скитаниях, неожиданно представший предо мною во всем поразительном блеске своей мужественной красоты.

Я не мог скрыть своего восхищения. Д'Антеc, как оказалось, приехал ко мне прямо с развода в парадной форме императорского всадника. Он поразил меня роскошью своих сверкающих доспехов, облекавших его гибкую фигуру ослепительными покровами металлического костюма и венчавших его выточенную голову рыцарским шлемом с литым серебряным орлом.

Лицо его возмужало и как бы отлилось в свои законченные формы. Скульптурная голова с удлиненным и безукоризненным овалом, высоким золотящийся тупеем и пышными зачесами к вискам была поднята высоко с каким-то молодым и радостным задором. Голубые, совершенно прозрачные глаза, обрисованные с тою же отчетливостью, что и все черты этой на редкость законченной наружности, бросали прямо на собеседника играющие лучи беспечной удали и безудержного веселья. Его прежняя тоненькая и длинная фигура напрягла теперь свои крепкие мышцы и довела их до атлетической мощи и гладиаторской гибкости. Из-под гладкого панцыря с чешуйчатыми краями выступали могучие плечи, а мускулистые молодые руки были крепко облиты белым сукном мундира. Театральная форма царских кавалеристов с ее искрометными украшениями эполетов и полированным золотом кирасы сообщала стану этого петербургского гвардейца какую-то легендарную прелесть.

Я вдруг почувствовал, что Жорж д'Антес воспринял и выразил богатое северное наследие своей именитой родословной. По женской линии в его жилы влилась широкой струей кровь всевозможных титулованных фамилий старой Германии, уходящих своими корнями к рыцарским орденам крестоносцев. По отцу его род восходил к далеким выходцам с острова Готланда и терялся в туманных дебрях старинных шведских генеалогий. Я почувствовал, что во внешности его не было ничего французского, южного, галльского или романского. Очертания скандинавских скалистых островов словно отпечатлелись на энергичных изломах его профиля, и стальные отблески балтийских волн, казалось, отсвечивали на этом лице своей холодной игрою. Мне вспомнились витязи или боги норманнской мифологии с прозрачными глазами цвета морской воды и светлой гривой северных конунгов. Й пока он стоял передо мною, лучезарный и ослепительный, скрестив свои перчатки с раструбами над резною гардой эфеса, высоко подняв голову и солнечно сверкая зеркальной поверхностью своей брони, мне вспомнился Фритиоф старинных изображений, воин и завоеватель в крылатом шлеме и сквозной кольчуге, струящейся по его кованым членам.

После первых приветствий, восклицаний и быстрых взаимных расспросов Жорж рассказал мне обо всем, что произошло с ним с момента нашей разлуки. Это была повесть о необычайных приключениях, отважных поисках славы, неожиданных встречах и поразительной игре счастливых случайностей и чудесных совпадений.

III

Он начал с августа 1830 года.

Пять карет, увозивших Бурбонов из Франции, докатились, под эскортом горсти телохранителей, до Шербургской гавани. Парусный бриг был готов к отплытию, и верный паж герцогини Беррийской расстался со своей дамой. Он произнес на прощанье торжественную присягу легитимистов:

- Клянусь сделать все, что в моих силах, для восстановления и охраны законности и признаю за членами регентства право отнять у меня жизнь в случае предательства с моей стороны.

Получив вскоре бессрочный отпуск в Сен-Сирской школе, Жорж д'Антес вернулся на родину, в свой глухой и тихий Сульц.

Дядя Жозеф-Конрад поддерживал прочные связи с легитимистами. В Сульце знали все, что происходило при дворе низложенных Бурбонов.

Карлу X был предоставлен старинный шотландский замок Голи-Руд, в окрестностях Эдинбурга. Этот пасмурный дворец, занавешенный дождями и туманами, напоминал о печальной судьбе обитавших в нем некогда Стюартов. Жизнь потекла здесь замкнутая и томительная.

Привыкшая к балам, к празднествам, к веселому окружению своей свиты, герцогиня Беррийская изнемогала в изгнании. Она горела желанием вернуть утраченную корону своему сыну. И вот уже весною 1831 года в маленький приморский городок Англии начинают тайно паломничать французские легитимисты. Здесь изгнанная герцогиня завязывала первые узлы грандиозного политического заговора. Еще по пути в Шербург д'Антеc узнал, что в июльские дни она явилась к Карлу X в мужском костюме с двумя крохотными пистолетами за поясом, предлагая бежать в Вандею и поднять там народное восстание. Ее уговорили следовать в Шербург для отплытия в Англию. План нового шуанского движения в Вандее или Бретани был отсрочен. Теперь наступал момент для его осуществления.

Страстная душа итальянской авантюристки настойчиво требовала реванша и слепо верила в победу. Она во что бы то ни стало хотела стать французской регентшей, подобно своей знаменитой соотечественнице Катерине Медичи. Во всяком случае, как и та, она, кажется, была готова на новую Варфоломеевскую ночь, лишь бы возвратить престол своему сыну. Воспоминания о Вандее не переставали волновать ее...

И вот зимой 1832 года Жорж д'Антеc особым путем, через путешественников и таинственных посетителей, стал получать вести о своей честолюбивой повелительнице. В шифрованных письмах она сообщала ему о партии преданных ей сторонников, которые решили ближайшей же весною поднять южные провинции Франции, двинуться на север, захватывая власть в крупных городах, и, наконец, овладев Парижем, провозгласить низложение Орлеанов и воцарение Генриха V под регенством его матери.

Весной Жорж д'Антеc в величайшей тайне оставил Сульц, и явился на условленное свидание в Италию. При дворе герцога Моденского жила инкогнито главная заговорщица, собирая своих преданнейших сторонников.

Жорж услышал от вождей движения, тесно связанных с парижским комитетом карлистов, что все было подготовлено для переворота, и политический заговор вызрел для своего осуществления. Вандея, по их словам, бродила и мечтала свергнуть узурпатора, Бретань глухо клокотала и ждала переворота. Иностранные дворы были готовы всячески содействовать новой реставрации. "При малейшем успехе герцогини, ее поддержат",- заявил император Николай тайному посланцу легитимистов. Голландия и Португалия, заклятые враги Луи-Филиппа, обещали снабдить его противников оружием и деньгами после первой же победы. Необходимо было во что бы то ни стало добиться успеха.

По мнению вожаков, достаточно было герцогине показаться народу, чтобы во главе молчаливо преданных войск двинуться на Париж и снова занять престол Капетингов.

Д'Антеc с передовым отрядом сторонников герцогини оставил Тоскану и отправился в Вандею подготовлять движение. Необходимо было всюду рассеять прокламации "Марии-Каролины, регентши Франции".

В конце апреля корабль особого снаряжения перевозил заговорщиков с итальянского берега на побережье Марселя. Ночью был брошен якорь в глухой местности невдалеке от города. Герцогиня, закутанная в мужской плащ, высадилась на пустынном берегу. Часть ее свиты двинулась к городу и соединилась с местными роялистами. Марсель должен был подняться как один человек,- но он не поднялся. Неудачу объяснили трудностью развернуть восстание в большом портовом городе, переполненном полицейскими и шпионами.

Решено было двинуться в глубь деревень, на запад, к океану, в надежную Вандею и, может быть, прорваться дальше на север, в преданную Бретань.

"Раскройте врата счастью Франции!" - гласило торжественное воззвание к населению. Но врата не раскрывались, Народ не торопился проливать свою кровь за правнука Генриха IV.

Необходимо было ускорить события и дать сражение. Горсточка смельчаков сделала отчаянную попытку, и вооруженное столкновение двух партий, наконец, состоялось.

Бои под Шеном и Пенисьер решили дело. Роялисты были разбиты наголову. Герцогиня Беррийская бежала и скрылась в Нанте.

Остальное мне было известно и без Жоржа. Хитроумному Тъеру за 500 тысяч удалось купить секрет ее пребывания, и в ноябре она была арестована и заключена в укрепленный замок.

Политическому перевороту суждено было завершиться громким скандалом. В январе обнаружилось, что арестованная герцогиня беременна. Правительство Луи-Филиппа поторопилось разгласить этот неожиданный факт, столь чреватый политическими последствиями. Левые газеты открыто заговорили о срыве государственных планов герцогини. Некоторые листки иронизировали на тему о любвеобилии итальянки. Редактор республиканского "Corsaire" был вызван на дуэль журналистом правого лагеря. Арман Каррель в своем "National" вызвал к барьеру двенадцать легитимистов и, выйдя на поединок, был тяжело ранен. Началась эпидемия дуэлей, охватившая всю Францию. Карлисты шли в бой за герцогиню, республиканцы - во имя революции. Казалось, в политической жизни страны утверждались нравы Вальтер-Скотта.

Мода на дуэли была в то время в полном ходу.

Вызовы, барьеры, секунданты, Ле-Паж и Кухенрейтер... Мы начинаем теперь понемногу отвыкать от этого театрального обычая, стоившего жизни стольким горячим головам. В то время из военной среды поединки перешли в литературные круги, своеобразно окрашивая мирные нравы старых редакций. Стреляться стало модным явлением для журналистов и поэтов. Бреттерство считалось в те годы одним из признаков одаренной натуры. Оно открывало возможность прославиться и придать блеск общественного удивления своему имени. Ведь обыватели, дельцы и филистеры не выходили к барьеру. Для этого нужен был героизм, свойственный творческим натурам. И опасная мода стала косить головы поэтов.

К этой печальной теме мне еще придется вернуться.

Неизвестно, к чему бы привели эти бесчисленные поединки, если бы 26 февраля официальный "Moniteur" не поместил бы письма самой герцогини € категорическим заявлением о том, что она тайно обвенчалась во время своего пребывания в Италии.

Взрыв негодования в легитимистских салонах, ирония и смех в орлеанских кругах. "Она прибыла во Францию требовать трона, ей пришлось просить фартук кормилицы",- острили политические противники. Но опытные карлисты решили действовать энергично: дипломаты и банкиры их партии заключили союз, чтоб "спасти честь герцогини".

И вот появляется на сцену мелкий политический авантюрист, некий граф Гектор Луккези-Палли, который всенародно подтверждает, что с лета 1832 года он тайно обвенчан с герцогиней Беррийской.

Этим объявленным браком регентша Франции спасала свою женскую честь, но утрачивала навсегда все права на французский престол. Ее историческая роль была сыграна до конца. Ей снова пришлось рожать в присутствии многочисленных свидетелей и затем подчиниться приказу Луи-Филиппа и навсегда удалиться за пределы Франции.

В июне 1833 года парусный корвет "Агата." доставил герцогиню с новорожденным младенцем в порт Палермо.

Так кончилась политическая жизнь Марии-Каролины-Фердинанды, принцессы обеих Сицилии.

Пылкие сторонники регентши Франции не могли служить графине Луккези-Пали. Поклявшись в непоколебимой верности Генриху V, они рассеялись по иностранным армиям и дворам.

IV

К этому времени Жорж уже был в Сульце. После несчастных и бессмысленных сражений под Шеном и Пенисьер он, как и большинство сторонников герцогини, обеспечив ей безопасность в Нанте, скрылся.

К осени он уже был на родине. Здесь он провел два года в бездеятельности, обреченный на плачевную праздность политического изгнания. Полный сил, способностей и энергии, он скакал по полям и стрелял в окрестных рощах, промежутках уныло слоняясь по тихим улицам и площадям старинного прирейнского городка с его зубчатыми башнями, крепостными стенами, готической ратушей и вековым капуцинским монастырем.

По временам он вел безотрадные беседы со своим отцом. Старик был глубоко потрясен падением Карла X, новым режимом журналистов в Париже и крупными ударами, нанесенными его родовому богатству революцией 1830 года.

Соседом д'Антесов по их эльзасскому поместью был герцог Баденский. Однажды Жорж встретился у него с принцем Луккским. Они вместе развлекались-охотились, объезжали лошадей, занимались фехтованием.

- Как жаль, что вы прозябаете в вашем глухом Сульце,- сказал однажды Жоржу его новый знакомый,- почему бы вам не пройти военной школы в Пруссии? Я в добрых отношениях с прусским королем, хотите я напишу ему о вас?

Предложение итальянского князя было обсуждено на семейном совете. Мой дядя Жозеф-Конрад, скорбевший о бездеятельной молодости своего одаренного красавца-сына, решился на разлуку и высказался за его отъезд. В то время французы, верные Бурбонам, удалялись в Голландию, Пруссию, Австрию или даже в Россию, где занимали подчас высокие посты в войсках или в администрации. Предания старой эмиграции еще не иссякли, и воспоминания о зарубежных успехах роялистов были свежи. Жорж д'Антес решился вступить на этот испытанный путь. Он имел знатных родственников в Берлине и даже в Петербурге. Преданность законной монархии обеспечивала ему благожелательный прием при обоих дворах. Он решил искать счастья в чужих краях.

Герцогиня Беррийская, не прекращавшая переписки со своими сторонниками, обещала д'Антесу просить своего низложенного тестя поддержать перед "коронованными братьями" интересы верного защитника старой династии.

И вот ранней осенью 1834 года, с письмом герцога Луккского в руках, д'Антес явился к сыну прусского короля.

- Вы, может быть, думаете,- сказал ему принц Вильгельм,- что отец мой может делать все, что ему вздумается. Наши военные регламенты суровы, и никто не вправе нарушать их. В прусскую армию вы можете вступить лишь нижним чином, т. е. унтер-офицером. Но не то в России. Мой зять, император Николай, полновластен, и даже военная дисциплина склоняется перед его самодержавной волей. Я не сомневаюсь, что он окажет милостивый прием роялисту, пострадавшему за верность трону. Я дам вам к нему письмо.

Д'Антесу пришлось подчиниться совету принца прусского. С некоторой тревогой он решил продолжать свои поиски счастья в далеком Петербурге.

А между тем, жизнь продолжала сплетать по пути его эпизоды и приключения, достойные фантазии Анны Редклиф.

В скверное время, в осеннюю распутицу, почти без средств, прижимая к сердцу письма своих знатных покровителей, д'Антес снова пустился в путь.

Шли непрерывные дожди, дули пронзительные северные ветры. Ветхий дилижанс заливало водой и продувало дорожным сквозняком. Избалованный солнечным Сульцем, Жорж захворал. В Любек он приехал совершенно больным. Не будучи в состоянии продолжать путешествие, он занял тесный номер в большой любекскей гостинице с позолоченной вывеской "Город Гамбург", где лихорадил и бредил совершенно один, без спутников и родных, почти без денег. Какое дурное предзнаменование! Не отказаться ли от дальнейшего следования в Петербург? Не вернуться ли в Берлин?

В это время, по пути из Гааги в Петербург, в любекскую гостиницу заехал один знатный путешественник.

То был королевский нидерландский посланник при русском дворе, один из последних отпрысков древнего голландского рода баронов фан-Геккернов де-Беверваард. Получивший французское образование, служивший в молодости при Наполеоне, а впоследствии даже принявший католичество, барон Луи-Борхард фан-Геккерн был большим поклонником Франции. Фамилия моего кузена, прочитанная им в списке постояльцев, оказалась ему знакомой и возбудила в его памяти довольно отчетливые фамильные предания. Знаток европейских родословных, он живо заинтересовался молодым и знатным французом, томившимся в заезжем трактире ганзеатического города. Он выразил пожелание познакомиться с ним.

С первых же бесед обнаружилась их общая принадлежность по женским линиям к старинным германским родам. В отдаленных сплетениях фамилий Нассау и Гацфельдов можно было найти совпадающие ветви, связывающие степенями свойства фан-Геккернов с младшими представителями баронской фамилии д'Антес. Во всяком случае, посланник принял в Жорже живейшее участие, задержал свое дальнейшее путешествие, пригласил врачей и с материнской нежностью выходил его. Кузен мой с чувством глубокой растроганности передавал мне, с какой самоотверженной заботливостью ухаживал за ним этот видный государственный деятель, блиставший при первом европейском дворе.

Как только Жорж оправился, посланник с любезностью светского человека и щедростью вельможи предложил ему продолжать путешествие вместе. Он настоял на том, чтобы его новый друг совершил переезд в каюте первого класса, и даже вызвался покрыть расходы по билету, стоившему добрую горсть голландских червонцев.

В средних числах октября они заняли каюту на пироскафе "Николай I" и через три дня прибыли в Кронштадт, уже связанные чувством самой тесной близости.

Барон Геккерн обещал Жоржу свою широкую поддержку при его вступлении в петербургский свет.

Между тем, письма знатных покровителей Жоржа были доставлены по назначению. Государь отдал распоряжение допустить сен-сирского юнкера, достойно сражавшегося за французского короля, к офицерскому экзамену при военной академии.

Таким образом, Жорж д'Антеc вступил в петербургскую жизнь под высоким покровительством Бурбонов и Гогенцоллернов, под крепкой защитой представителя нидерландского короля, при заочном благожелательстве императора Николая. Неудивительно, что он двинулся по пути успехов гигантскими шагами.

- И вот уже скоро два года,- закончил свой рассказ д'Антеc,- как я зачислен корнетом в кавалергардский полк, состоящий под шефством самой императрицы. Паж герцогини Беррийской был признан достойным вступить в телохранители ее величества. Я отличен за смотры и маневры высочайшим благоволением, принят ко двору, бываю в лучших домах Петербурга, обласкан товарищами и начальниками. Дела мои в блестящем состоянии. Ты застаешь меня накануне повышения в чине. Вспомни, что иностранцам в русской армии случалось достигать высоких степеней. Мне кажется, я на пути к ним. Кто знает, друг мой, быть может тебе суждено стать в будущем родственником российского фельдмаршала!..

V

Между тем, смеркалось. Мы отправились обедать в ресторан Дюмэ. Желая продолжать нашу интимную беседу, мы сели не за табль-д'отом, а в стороне, за отдельным столиком. Бутылка шампанского в белой салфетке сейчас же появилась на столе.

- Это обычай русских,- сообщил мне д'Антес.- Здесь без шампанского не садятся за стол. Я думаю, что в России потребляют больше этого вина, нежели Шампань его производит.

Ресторан наполнялся посетителями. За табль-д'отом усаживались представители сановного, военного и богатого Петербурга, ценившие тонкую кухню и кулинарное искусство нашего соотечественника. Д'Антес от времени до времени приподнимался и раскланивался. Это нисколько не мешало продолжению нашей беседы. Она даже приняла за бокалами играющего вина более задушевный характер.

Всегдашний повеса и вечный хохотун, кузен мой любил рассказывать о своих похождениях и победах. Я навел разговор на эту тему.

Жорж весело расхохотался и с горящими глазами стал посвящать меня в историю своих русских похождений.

- Петербург полон соблазнов,- с увлечением рассказывал он. - Северные морозы разжигают кровь и кружат голову. Здешние женщины ленивы и чувственны, как гаремные затворницы. Они капитулируют при первой осаде...

Я заметил, что, когда д'Антес говорит о женщинах, лицо его принимает хищное выражение. Ноздри слегка раздуваются, глаза вспыхивают жестоким огоньком, даже его прекрасно очерченный рот получает резкую и неприятную складку.

- Ты, как всегда, ни в чем не знаешь поражений,- заметил я.

Неожиданно лицо Жоржа омрачилось. С необычайной задумчивостью он посмотрел на меня, перевел затем свой взгляд на бокал и долго следил за легким ходом возносящихся искорок светлого напитка.

Наконец, отпив глоток, он произнес:

- Знаешь ли, Лоран, после сотни легких побед я, наконец, чувствую себя побежденным. Впервые в жизни я, как глупый мальчишка, бессилен подчинить себе обстоятельства и добиться торжества.

- Это действительно невероятно. Но кто же она?

Он ближе придвинул стул и, почти перегнувшись через скатерть, стал вполголоса говорить мне:

- Представь себе олимпийскую богиню в наряде знатной дамы наших дней. Она высока и изумительно стройна. Талия девически тонка и колеблет, как стебель, пышный и мощный торс великолепно расцветшей женщины. На нежной и хрупкой шее голова Юноны, но не властной и гордой, а кроткой и застенчивой. Этот контраст восхищает, преисполняет тебя состраданием и может свести с ума.

Он отпил от своего бокала и с горящими глазами продолжал:

- Описать эту торжествующую красоту невозможно. Представь себе лицо с овалом безупречной чистоты в раме из шелковисто-густых локонов, с огромными сияющими глазами, словно вбирающими в себя, как алмаз, все лучи, чтобы вернуть их с удесятеренной силой.

Д'Антес внезапно прервал свою речь. Он быстро поднялся, опустил руки и порывистым движением повернул свою слегка приподнятую голову к входной двери. Взгляд его приветливо и бдительно скользил по каким-то новым посетителям, проходившим по залу.

Я обернулся. Вдоль столов шагали двое военных. Сухой и высокий генерал, с характерным выражением немецкого командира на гладко выбритом бесстрастном лице, с коротко подстриженными усами, благосклонным, но сдержанным кивком ответил Жоржу. Это был командир кавалергардов, барон Георг фон-Грюнвальд. Спутник его, командующий гвардейским конным полком Бреверн, веселою улыбкою отвечал д'Антесу.

Командир конногвардейцев славился своим живым и общительным нравом.

Кто из нас мог подумать, что через год этот благодушный полковник вынесет смертный приговор беспечному поручику д'Антесу?..

- Но больше всего изумляет в ней,- продолжал свое признание д'Антес,- сочетание строгой красоты с наивным страдальческим выражением лба, глаз, светлой и чуть грустной улыбки. В этом классическом совершенстве черт есть нечто жалобное, почти детское. Эта ослепляющая женщина в полном расцвете своей молодости кажется бесстрастной, как ребенок, и чистой, как девственница. От нее веет холодом мраморной статуи. И это может окончательно лишить рассудка.

Д'Антес преобразился. В нем ничего не оставалось от обычной легкой шутливости и веселой разговорчивости. Он был действительно весь охвачен "великой и возвышенной страстью", как выразился впоследствии, в трагическую минуту смертельного расчета, один гениальный наблюдатель его романа.

- Кто же она? - невольно сорвался у меня вопрос.

Он снова задумался.

- Нет, я не назову ее имени. Когда-нибудь узнаешь.

- Ты поступаешь, как рыцарь. Я не буду расспрашивать тебя. Но - провозглашаю молчаливый тост, как в средние века.

Я поднял бокал. Жорж радостно взглянул на меня, чуть-чуть чокнулся и допил свое вино. И вот, мелодия страстного и безнадежного признания возникла внезапно из моих раздумий. Отбивая серебряным ножом такт по хрусталю бокала, я тихо-тихо, почти шопотом произнес мотив любовной каватины из модной тогда "Сомнамбулы":

L'alma mia nel tuo sembiante Vede appien, la tua scolpita...

- Что за изумительный слух! - раздалось за моей спиной. - Да познакомьте же меня с вашим приятелем. д'Антес.

За столом...

У нашего стола стоял человек не совсем обычной наружности: безукоризненный костюм, ослепительное жабо, высокие воротнички и слегка прикрытый обшлагом орден обнаруживали в нем важного сановника. Но, вопреки моде высшего круга, волосы его были довольно длинны и всклокочены, как у поэта.

- С величайшим удовольствием, ваше сиятельство,- отвечал д'Антес.

И, назвав меня незнакомцу, он не без труда произнес его сложную славянскую фамилию:

- Граф Михаил Виельгорский, гофмейстер "го величества, один из первых музыкантов Европы.

Граф присел к нашему столу.

- Вы из Парижа, дорогой, виконт? Ну расскажите же мне об опере и концертах. Ну что Гризи? Что Тальони? Фанни Эльслер? Что готовит Мейербер? Давно ли вас навещал Паганини?

В качестве постоянного посетителя Большой Оперы я мог легко рассказать петербургскому меломану о наших премьерах и знаменитостях. Он с жадностью выслушал мой рассказ о последних тримфах Руби ни и Лаблаша. Я сообщил ему о подготовке Большим театром новой оперы Мейербера - "Гугеноты".- Говорят, это сильнее "Роберта-Дьявола",- закончил я свою рецензию.

- Славу богу, и мы не отстаем от Европы,- сообщил мне петербургский меломан,- вы можете услышать у нас и "Возмущенье в Серале", и "Фенеллу".

- При первом случае почту за долг посетить петербургский балет.

Виельгорский, прощаясь, пригласил меня на выступление своего квартета.

- Вы услышите, правда, варварское исполнение гениальных европейских компонистов,- заметил он,- но все же приходите послушать наш скифский концерт.

VI

Д'Антес повез меня к себе знакомить со своим приемным отцом.

- Ты мне так описал твою красавицу, что берусь узнать ее без всяких указаний,- заметил я.

- Едва ли,- усомнился Жорж,- петербургское общество славится красивыми женщинами...

- Пари на дюжину шампанского...

- Идет.

- Условие: я угадываю до трех раз; если я ошибусь и на третьей красавице,- я проиграл пари.

- Принимаю.

Мы быстро неслись по Невскому. Мимо нас, летя навстречу, промелькнули в облаке снежной пыли маленькие сани, запряженные вороным рысаком. За дородным кучером пронеслась пасмурная фигура в тяжелой кирасирской каске с развевающейся по ветру серой пелериною форменной шинели с бобровым воротником.

- Император! - благоговейно шепнул д'Антес.

Я впервые увидел знаменитый выезд Николая в одноконку.

Сани быстро домчали нас. Геккерны жили при голландском посольстве на Невском проспекте. На дубовых дверях золотой лев сотрясал правою лапою меч, а левою вонзал связку стрел в лазурное поле герба. Две первые комнаты были отведены под канцелярию и архив, остальная, довольно просторная квартира почти сплошь представляла собою музей редкостей.

Голландский посланник был известным коллекционером. Еще подростком, по обычаям своей страны, он собирал тюльпаны и славился обладанием редчайших луковиц и драгоценнейших цветочных экземпляров. Юношей, служа во флоте, он любил скупать в чужестранных портах оружие, утварь или украшения необычайной формы. В родовом замке Беверваардов в комнате молодого барона накоплялись понемногу ятаганы, бумеранги и стрелы, пестрые блюда и кувшины, зеленовато-золотистые бокалы венецианского стекла, застежки, бусы и четки с константинопольских базаров.

Когда юный барон Луи уезжал в Стокгольм секретарем нидерландского посольства, парусное королевское судно увозило с собой тяжелые баулы, наполненные редкостными трофеями этого жадного собирателя. С тех пор коллекции фан-Геккерна не переставали расти и следовать за ним по местам его службы, пока, наконец, они не превратили его петербургскую квартиру в настоящую кунсткамеру.

Все это я узнал от Жоржа. Приехав в посольство, он проводил меня в кабинет своего отца и представил как близкого родственника и друга детства.

Барон Луи фан-Геккерн де-Беверваард, несмотря на свой малый рост, был пропорционально сложен и отличался своеобразной грацией. В его манере было много мягкой и медлительной вкрадчивости. Маленькие руки необыкновенной белизны и тщательной выхоленности были словно созданы для округлых и ласковых жестов. Несмотря на характерную бородку голландских моряков, словно растущую на шее из-под галстука, в его правильном лице было много женственного. Отчетливость некрупных черт, красивая очерченность рта, свободного от всякой растительности, тонкие брови, бледность щек - все это придавало его облику некоторую тепличную изнеженность. Только холодные глаза светились умом и волей. Мне казалось, что его маленькая голова с незначительным выступом над затылком придавала его гибкой фигуре какой-то змеиный извив.

Первая же беседа с бароном убедила меня в его остроумии и умении вести живой разговор. Он любил сопровождать свои образы комическими каламбурами, покрывая свои остроты несколько монотонным смехом. Большой знаток видных европейских фамилий, он представлял собою как бы живой Готский альманах.

С первых же слов он установил родство д'Аршиаков с графской и герцогской ветвью Сен-Симонов и поразил меня осведомленностью в старинных французских родословных.

- О, Франция - моя вторая родина,- заявил барон,- мы с вами и географически и духовно родственны. Ведь помните, еще Наполеон признал Голландию "наносом французских рек", а наш старый Амстердам - третьим городом своей империи. У него был вкус, не правда ли? Вы ведь можете об этом судить: говорят, вы побывали на моей родине.

Я рассказал Геккерну о моей прошлогодней поездке в Гаагу с особым поручением к его главе-министру Верстолку. Я восхищался природой и архитектурой его страны. Я говорил ему о моем восторге перед статуями готических ратуш и расписными витражами старых фламандских ратуш.

- Я покажу вам некоторые образцы пленившего вас искусства,- сказал мне Геккерн.

И он повел меня показывать свои коллекции.

На массивных шкафах резной работы были расставлены бронзовые фигуры, группы из севрского бисквита или слоновой кости, фарфоровые вазы и эмалевые табакерки. На густых восточных коврах было развешано оружие. Стены были покрыты застекленными эстампами и пастелями, над которыми висели большие полотна в золотых рамах.

В картинной галерее барона преобладали пейзажи его родины и портреты его соотечественников. Хорошо знакомые мне дюны и каналы, озера и лагуны, водяные и ветряные мельницы, сваи и шлюзы, высокие многоэтажные крыши с блестящими иглами и выгнутые мосты над недвижными струями Шельды выступали предо мной из бронзы и точеного дерева фигурных обрамлений.

Но еще замечательнее было портретное собрание барона Геккерна. Во второй комнате я увидел ряд мужских изображений, одиночных или групповых, погрудных или во весь рост, прославивших во всем свете старинных фламандских мастеров. Хирурги и зубные врачи, бургомистры и гильдейские старшины, органисты и скрипачи, придворные, воины и штатгальтеры Оранского дома выступали передо мной во всем разнообразии своих обликов, причесок и костюмов.

Я любовался умными лицами анатомов в черных шляпах с нависшими полями и горделивыми мановениями полководцев, гарцующих под лепными сводами триумфальных арок с маршальскими жезлами в протянутых руках. Из дымчатого сумрака портретных фонов выступали вельможи в охотничьих костюмах с большими гладкими собаками, прильнувшими к колену, или мальчики в белом шелку с попугаями на светлой замше перчаток. Барон называл мне имена неизвестных художников из Лейдена и Утрехта, из Амстердама и Гаарлема. И прелесть этих изображений, казалось, усиливалась от необычайного звучания чужестранных имен: Яна ван-Скоорля, Гаверкорна ван-Рийсевика или Иооса ван-Кресбеека.

Картинное собрание барона поразило меня. Какое разнообразие типов и характеров! Но, всматриваясь в эту обширную галлерею персонажей, я невольно обратил внимание на отсутствие среди них обычных фигур - Леды с лебедем, Клеопатры с нильской змейкой, богородиц и Магдалин, королев и куртизанок. Я сообщил мое наблюдение барону. Он слегка поморщился.

Картинное собрание барона поразило меня

- Что может быть прекраснее мужественной красоты? Какая превосходная строгость и четкость, какая гибкость мускулатуры и стремительность членов! Взгляните на этого Ахилла с челом, окованным каской, или на этого пажа в ломких отсветах лионского шелка. Ессе homo? Обнаженный, он кажется воином, готовым для боя. Все на своем месте, ничего лишнего. А все эти вздутые припухлости и рыхлые формы моделей Рубенса - к чему они? Вы скажете - для деторождения и кормления,- пожалуй. Но для красоты - никогда.

Он подошел к своему письменному столу и взял с него портрет своего приемного сына. Д'Антес был изображен на нем в белом мундире и сверкающей кирасе кавалергарда. Он поднес эту миниатюру к небольшому полотну ван-Вениуса, изображающему Иоанна-Крестителя.

- Какое сходство. И в обоих случаях какая смелая красота! Взгляните на эти плечи...

Я согласился с бароном. Старинному голландскому художнику пришла фантазия изобразить евангельского предтечу не в виде сурового аскета, а в образе жизнерадостного юноши. Казалось, Жорж д'Антес, совлекший с себя ослепительные доспехи кавалергарда, беспечно глядел на нас из коричневых тонов старого полотна, с легкой улыбкой воздевая воздушный тростниковый крест над грубой овечьей шкурой своей пастушеской одежды...

Впоследствии я узнал происхождение богатых коллекций барона Геккерна. Собирая материалы для моей книги о России, я наткнулся на пачку любопытных документов. То были счета торговых фирм, запросы таможенного ведомства и отношения департамента внешней торговли. Из этой служебной переписки непререкаемо явствовало, что полномочный и чрезвычайный посланник короля нидерландского вел довольно крупные коммерческие дела. Пользуясь в качестве аккредитованной дипломатической особы правом получать беспошлинно разные посылки из-за границы, Геккерн выписывал в огромном количестве всевозможные предметы роскоши, дорогие напитки и художественные редкости, доставлявшие ему крупные барыши. Несколько больших иностранных магазинов на Невском и первые столичные трактиры состояли тайными контрагентами барона, наживаясь на его беспошлинном товаре и обогащая самого оборотистого дипломата.

Из Амстердама, Лондона, Парижа, Гавра и Любека на Невский проспект, в нидерландское посольство, доставлялись многопудовые ящики с оружием и редкостями. Сюда текли огромные партии ликеров, шампанского, рейнвейна, парагвайского бальзама и киршвассера. Хрустальные, фарфоровые и серебряные вещи, цельные свертки материй для обивки экипажей и мебели, часы, табакерки и бронзовые шандалы направлялись через голландскую миссию в склады столичных купцов. Для художественных коллекций барона и для лавок петербургских антиквариев выписывались древние японские вазы, китайский фарфор, индийская бронза, картины в массивных рамах, редкая мебель. Из некоторых счетов было видно, что парижские парфюмеры, портные, перчаточники и обувные мастера доставляли Геккерну свои жилеты, шелковые чулки, фраки, туфли,. халаты, духи и помаду.

Но при всем благоволении к барону Геккерну самого вице-канцлера Российский империи таможенное ведомство становилось иногда втупик перед невообразимыми размерами грузооборота нидерландской миссии.

Я видел любопытное отношение департамента внешней торговли министерства финансов в департамент внутренних сношений министерства иностранных дел с тревожным запросом петербургской таможни. Директор растерянно сообщал подлежащему учреждению, что - "...на пароходе "Александра" привезен на имя г. нидерландского посланника барона Геккерна один ящик под знаком НВ Н. № 1 и что по досмотру сего ящика при доверенном от г. посланника оказались в нем: 99 кусков белого льняного полотна для скатертей и 137 штук салфеток таковых же, не обрубленных, новых, весом всего налицо 13 пуд. 30 фун., к привозу по действующему ныне тарифу запрещенных, кои оставлены в таможне впредь до разрешения".

Ведомство графа Нессельроде распорядилось выдать голландскому посланнику все запретное содержимое вскрытого ящика.

Таким образом, влиятельный представитель европейской державы, один из виднейших членов петербургского дипломатического корпуса, отпрыск знатной титулованной фамилии втихомолку занимался широкой контрабандой при благосклонном попустительстве российского вице-канцлера.

Золотей лев, сотрясавший мечом и стрелами на голубом поле герба; украшавшего дубовую дверь голландского посольства, служил, в сущности, вывеской тайной торговой организации, строившей свои балансы на крупнейшем государственном беззаконии.

Действия, за которые обыкновенный член петербургских купеческих гильдий мог быть наказан кнутом и сослан в Сибирь, доставляли барону Луи-Борхарду фан-Геккерну богатство, связи, влияние и все проистекающие отсюда блага общественных почестей и завидной известности.

VII

Мы вошли в комнату д'Антеса. Над диваном были развешаны по ковру пистолеты старинных и новейших систем с гладким деревом, перламутром или слоновой костью на тяжелых рукоятках. На иных из них золотом по черни змеилась подпись Ле-Пажа, оружейника короля. Над столом висел большой портрет молодой женщины с узкими глазами, вздернутым носом и полуоткрытым ртом. Я сразу узнал изображение герцогини Беррийской.

- А где же портрет Карла X? - спросил я, улыбаясь.

- Я не карлист. Я-ан-ри-кен-кист*,- раздельно произнес д'Антес.- Это нужно различать. Карл X отрекся! от престола во имя своего внука Генриха V. Я беспрекословно исполняю его волю: я верноподданный юного принца и слуга его матери, регентши Франции - Марии-Каролины.

* (Так называли себя сторонники Генриха V (Henri-Quint).)

- Вот мой король,- закончил он, указывая на скульптуру, украшавшую его камин.

Я подошел ближе. Это была конная статуэтка графа Шамбора, герцога Бордоского, которого молодве крыло легитимистов называло королем, Франции Генрихом V. У зеркала висела раскрашенная карикатура из парижского юмористического листка, изображающая остроконечную голову Луи-Филиппа в виде огромной улыбающейся груши.

- Это моя любимая мишень,- весело заявил Жорж.

И, сняв со стены особого типа хлыст-пистолет, он выпустил несколько зарядов в рисунок "Charivari", безошибочно насаживая пулю на пулю.

Геккерны убедили меня провести с ними вечер. Они ждали двух-трех друзей.

Вскоре приехали однополчане Жоржа: Трубецкой, Бетанкур и Полетика. Все это были видные кавалергарды. Ротмистр Адольф Бетанкур-и-Молина, по отцу испанец, по матери англичанин, был сыном известного инженерного генерала. Князь Александр Трубецкой, несмотря на свою молодость, уже был штаб-ротмистром. Это был тот самый Трубецкой, который вскоре прославился своим романом с знаменитой танцовщицей Тальони. Он разъезжал вслед за ней по всей Европе, появлялся в театрах Вены, Парижа и Лондона, заслужил гнев государя и чуть ли не был исключен из кавалергардов. В то время его страсть к балету еще не переходила обычных для петербургской молодежи границ.

Наконец полковник Полетика, самый старший в компании, мало походил на военного и держал себя скромнее и тише всех. Его называли "божьей коровкой". Это нисколько не решало ему весьма успешно увеличивать свое благосостояние. Передавали, что в польский поход 1831 года он умело завладевал не только вещами товарищей, но даже походными палатками. Главное его достоинство, как я узнал от д'Антеса, была молодая жена, кружившая головы всему кавалергардскому полку.

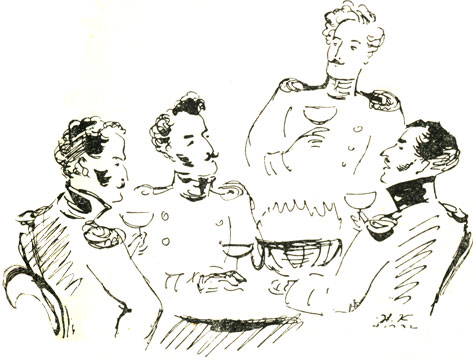

По обычаю русских военных, офицеры быстро приготовили особый горячий и крепкий напиток. В серебряную мису была поставлена сахарная голова, налит и зажжен ром. Кавалергарды черпали ковшиком пылающую влагу и разливали ее по стаканам, роняя в стекло огненные синие капли. Пока они готовили свое пылающее питье, Геккерн усадил меня в своем кабинете и стал беседовать со мной о Петербурге и дипломатическом корпусе.

По обычаю русских военных, офицеры быстро приготовили особый горячий и крепкий напиток

- Ваше положение, дорогой виконт, как представителя революционной Франции при петербургском дворе не легко. Дипломаты, аккредитованные при здешнем дворе, принадлежат почти сплошь к враждебной вам школе. Сам русский вице-канцлер - верный и преданный слуга Меттерниха. Представители иностранных держав при русском дворе - почти все прошли меттерниховскую школу "остались ей верны. Я не исключаю и себя из этого числа.

Во время разговора он часто брал со своего письменного стола небольшое ручное зеркало в черепаховой оправе и пытливо рассматривал свое лицо в различных поворотах. Иногда он невольно переводил свои взгляды на миниатюрный портрет Жоржа, стоящий перед ним на его рабочем бюро. После небольшой паузы он задумчиво произнес:

- Поговорим о другом. Вам, как брату и другу Жоржа, я должен раскрыть свои заботы. Я хотел бы, чтобы вы мне помогли своим влиянием на него. Не скрою, я привязался к нему всем сердцем, и в моей одинокой жизни он неожиданно создал теплое ощущение семейственности. Я полюбил его, как мать, боготворящая своего взрослого сына и способная мучительно ревновать его к каждой любовнице. И в этом отношении ваш кузен доставляет мне немало горьких минут.

Я вспомнил исповедь д'Антеса.

- Его женолюбие и легкомыслие,- продолжал Геккерн,- могут вызвать тяжелые неприятности для нас обоих. Скрепя сердце, я простил бы ему каких-нибудь актрис и танцовщиц, эти минутные и незаметные интрижки - неизбежное зло молодости. Но у него стремление к прочным связям с женщинами высшего света, и даже придворного круга, а это чревато крупными и непоправимыми осложнениями. Он не думает о тех скандалах, которые и отдаленно не должны касаться нашего имени.

Я поинтересовался узнать, имеет ли барон в виду какой-нибудь определенный случай. Он с сокрушением кивнул головой.

- Представьте себе, что он вздумал увлечься одной светской женщиной, весьма заметной B обществе и при дворе. Должен сознаться, что нельзя не одобрить его вкус,- это, вероятно, первая красавица в Европе,- но нельзя же жертвовать женщине своим именем, своей карьерой, быть может всем своим будущим. Все это бесконечно огорчает меня, и я хочу просить вас, как ближайшего друга моего сына, удержать его от этого безрассудства и вернуть его снова к нашей счастливой и замкнутой семейной жизни вдвоем. Я верю в силу вашего влияния на него.

После всего, что я слышал о Жорже, я не очень полагался на свое воздействие. Но я пообещал барону поговорить с моим кузеном.

Посланник был явно взволнован нашей беседой. Он взял со стола флакон богемского стекла и, смочив крепкими духами кончики пальцев, прикасался ими к вискам. Он жадно вдыхал испарения граненого хрусталя, словно стремясь слегка одурманить себя смешанным запахом тубероз и нарциссов.

Из соседней комнаты раздался шум голосов. Жженка была готова, меня приглашали отведать питье.

Свечи были погашены. Ваза пылала голубым, огнем, отсвечиваясь в блестящих украшениях, мундиров.

Кавалергарды за пылающими стаканами вели товарищескую беседу. Меня поразил узкий круг их тем и незначительность их интересов. Полковая жизнь, лошади, обмундирование, карточная игра, в лучшем случае театр, как места встречи с великосветскими красавицами, или неисчерпаемый питомник одалисок из состава, кордебалета - вот что питало их беседы. Они жаловались на невыносимую требовательность к военным брата царя - великого князя Михаила Павловича, жестокого фронтовика, напоминавшего в припадках гнева своего безумного отца. Бетанкур рассказывал, как недавно великий князь перед фронтом войск обругал последними словами командира дивизии, подавшего в тот же день в отставку. Театрал Трубецкой восхищался постановкой нового балета "Возмущенье в Серале", в котором были бесподобны Круазет и младшая Тальони.

- Представьте, балетмейстер завербовал целую армию юных мавританок, вооруженную огнестрельными взглядами, конгревовыми улыбками, белым оружием плеч и рук...

Барон Геккерн входил к нам от времени до времени, внося с собой смешанный запах тубероз и нарциссов и оживляя беседу острыми замечаниями. К концу вечера он подсел к столу с маленьким томиком в руках.

- Какое прекрасное место в мемуарах Иона Хиосского, друга Софокла!

И он стал читать:

"Я встретился с поэтом Софоклом в Хиосе в то время, когда он в качестве стратега плыл в Лесбос. Был он за чашей вина любителем шуток и увлекательным собеседником. Во время вечернего пиршества он обратился к отроку виночерпию и сказал ему: "Хочешь, чтоб я пил с удовольствием?" - "Конечно",- ответил мальчик. "Тогда подноси мне чашу медленно и медленно же уноси ее". Мальчик еще сильнее покраснел, и Софокл заметил своему соседу: "Как хорошо сказал Фриних:

На ярко-пурпурных ланитах пылает огонь вожделенья…

Мальчик хотел мизинцем удалить перышко с поверхности влаги, Софокл же сказал ему: "Лучше сдунь его, чтобы не замочить пальца". А когда мальчик наклонился к чаше, он приблизил чашу к своим устам, чтоб этим самым приблизить его голову к своей. Когда они были совсем близко, он обнял его рукой и поцеловал. Тут все со смехом стали рукоплескать, громко выражая свое удовольствие, что он так ловко залучил мальчика.- Я учусь стратегическому искусству, друзья,- ответил Софокл,- ведь Перикл говорит про меня, что я стихи писать умею, начальствовать войском - нет. Но кажется эта стратагема вышла удачной..."

Место вызвало всеобщее одобрение. Жорж, как бы в ответ на прочитанный отрывок, поднес широкий бокал с горячим ромом барону, который вслед за ним отпил глоток и влажными от напитка губами прикоснулся влюбленно к щеке. д'Антеса.

VIII

В воскресенье 29 декабря чрезвычайный и полномочный посол его величества короля французов барон де-Барант был принят государем императором и имел счастье поднести Е. И. В. свои верительные грамоты.

IX

Передо мной копии дипломатических депеш: Баранта из Петербурга в Париж к герцогу Брольи. Приведу из них некоторые отрывки, сообщающие ряд сведений о первой поре нашего пребывания в русской столице.

Королевское посольство Франции в Петербурге 31 декабря 1835 г. Председателю Совета Министров Герцогу Брольи от барона де-Баранта.

На 29 декабря мне была назначена аудиенция у императора для вручения верительных грамот.

Я предполагал произнести при этом несколько, если не торжественных, то, по крайней мере, официальных слов, но царь принял меня в своем кабинете один-на-один. Лишь взошел я, как увидел себя возле него, и тотчас же он заговорил со мной в тоне весьма стремительной беседы. Его напористая речь не дала мне возможности сказать то, к чему я готовился.

Разговор постоянно велся такой, какой он желал. В его речах господствует стремленье рассеять "ложное мнение" о русском правительстве. Он часто распространялся о своем миролюбии, но, впрочем, довольно холодно отозвался о покушении Фиески. Желание во что бы то ни стало понравиться сильно заметно в нем. Так, например, во время аудиенции он часто брал мою руку и с чувством ее пожимал. Он заявил, что приедет к моей жене, и выказал живой интерес по поводу легкой простуды, схваченной ею в пути. Этому любезничанию не следует придавать особенного значения.

Мое первое знакомство с императором Николаем вполне подтвердило то, что мне не раз приходилось слышать о нем: это несомненно очень умелый актер. Недаром русский царь большой театрал и тратит огромные средства на содержание своих трупп. Говорят, в молодости он сам охотно исполнял роли в комедиях, операх и балетах. Бдительно следя за успехами русской сцены, он учится у знаменитого трагика Каратыгина тонким изменениям мимики, движений и голосовых интонаций, как Наполеон в свое время учился у Тальма носить императорскую мантию и восходить на тронные ступени. Его странные рукопожатия во время беседы со мною, его елейные речи о миролюбии и счастье народов, при ежедневных смотрах войск и подготовляющихся экспедициях на Кавказ и в Турцию; его манера поднимать плечи вверх и воздевать глаза к небу,- все это непререкаемо обнаруживает его актерскую природу, которая особенно сказывается в сношениях с иностранными дипломатами. Мы должны постоянно помнить и иметь в виду, что с нами ведется тонкая и рассчитанная игра, за эффектными приемами которой нам надлежит зорко рассматривать подлинный облик вещей, намерений и действий. К этому и будут направлены по мере сил и возможностей все мои старания...

С.-Петербург, 10 января 1836 года.

Вчера я видел государя на одном празднестве; он довольно долго беседовал со мной, но исключительно о картинах Эрмитажа, которые я осматривал поутру.

Картинное собрание государя - предмет его особенной гордости. Император Николай считает себя знатоком искусств и безошибочным ценителем живописцев. Он собственноручно разбирает кладовые Эрмитажа и по своей военной привычке категорически определяет школы, эпохи или авторов. Хранители музея, видные профессора живописи и археологи пробуют иногда со всей почтительной робостью восстановить историческую истину. Но царь не допускает возражений: итальянец, признанный им почему-либо фламандцем, отправляется на долгие годы в отдел нидерландского искусства и соответственно числится в списках галерей.

Это еще далеко не худшее, что допускает в области художественных сокровищ деспотизм царя. Он беспощадно истребляет все, что может напомнить ему нелюбимых людей или неприятные исторические эпизоды.

Недавно он осматривал собрание скульптур Гудона, сохранившееся в Эрмитаже. Подойдя решительным шагом к собранным статуям, он подверг их быстрому осмотру.

Перед ним, высоко подняв голову и бестрепетно устремляя вперед свой пытливый взгляд, Бюффон в завитом парике слегка приоткрывал рот, словно собираясь произносить речь о минералах, птицах или могучей власти человеческого слова.

На тонкой колонке высился бюст Марии-Антуанетты. Окутанная в широкую мантию с лепными лилиями по металлу ткани, небрежно роняя с плеча тяжелые складки горностая, с туго затянутыми у висков волосами, в высокой прическе с розами и ниспадающим мягким локоном у горла, она вздымала на длинной и гибкой шее свою узенькую голову с выпуклыми глазами и переломленным горбинкою носом. Кажется, наш славный ваятель вложил в эту статую всю парадность своего резца.

И, наконец, в просторной робе, с перевязью на мягких волосах, спокойно опустив свои сухие пальцы на подлокотни широких кресел, по ободу которых латынь художнических мастерских начертала "Goudon fecit 1781", с высоты своего постамента презрительно, издевательски и невозмутимо смотрел на императора Николая, насквозь пронзая его своим мраморным взором, король Вольтер.

Царь решил померяться с философом стойкостью своего зрения. Он остановился и долго всматривался в смеющиеся морщины, в светлый лоб и дерзостный, как обнаженный кинжал, взгляд мыслителя.

О чем думал этот запоздалый созерцатель неразгаданной улыбки? О переписке ли своей бабки с этим неутомимым корреспондентом всех европейских знаменитостей, об истории ли Петра, написанной этой цепкой рукою, или, может быть, о судьбе стоящей рядом Марии-Антуанетты, склонившей некогда по воле вольтерианцев свою хрупкую шею под топор 1793 года?

Но только царь неожиданно вздрогнул, быстро отвел свои неподвижные глаза от саркастической маски писателя и, отвернувшись, отдал сдавленным голосом приказ: - Истребить эту обезьяну! Кто-то из вельмож догадался отправить этот шедевр портретной скульптуры в подвалы дальнего дворца.

Не вынося напоминаний о бесчисленных любимцах Екатерины, император изгнал из своих галерей все портреты ее знаменитых фаворитов, хотя бы и принадлежавшие кистям славнейших мастеров.

Но беспощаднее всего поступил владелец Эрмитажа с произведениями польского искусства.

В последние два-три года в Петербург в большом количестве привозятся драгоценные коллекции, секвестрованные в Варшаве, Гродно, в поместьях и дворцах польской знати. Беспощадный в своей мстительной ненависти к Польше, государь предает сожжению все, что относит к национальному искусству своих поверженных врагов. Портреты нескольких поколений Потоцких, Замойских и Сапег, кисти Виже-Лебрен или Лампи, складываются в костры и безжалостно уничтожаются. Я видел любопытный рапорт одного из эрмитажных реставраторов, сообщающего по начальству, что "портреты, картины, фигуры и прочие вещи, привезенные из Варшавы в 37 ящиках, по высочайшему повелению истреблены и сожжены, за исключением одного портрета императора Александра I". Таким образом, реставраторов здесь употребляют на разрушение художественных сокровищ, а сам великодержавный меценат являет в своих приказах по художественному ведомству примеры неслыханного вандализма.

1 февраля 1836 года.

...Любопытно наблюдать, до какой степени Россия осталась чуждою всей эпохе реставрации Бурбонов. Лавки и гостиные переполнены портретами Наполеона, гравюрами его сражений, изображениями его маршалов. Поклонение его гению здесь еще более в ходу, чем у нас; начиная с императора до самого простого офицера, никто не говорит о нем без удивления.

Это, к сожалению, не определяет отношения правительства к современной Франции. Пораженный июльской революцией, как неслыханным оскорблением королевской власти, император получил из Парижа в эпоху польского восстания новую глубокую рану, которая год от году растравлялась статьями "Journal de Debats" и прениями камер.

Свою ненависть к Франции царь не всегда считает нужным скрывать. Когда обсуждался недавно вопрос о проведении железных дорог в России по проекту австрийского инженера Герстнера, Николай заявил:

- Если для работ потребуются знающие и опытные иностранцы, пусть Герстнер их выписывает, но чтоб отнюдь не было между ними ни одного французского подданного! Этих господ мне не нужно.

Между тем, петербургское общество сохраняет свои старинные симпатии к Франции. Мне приходилось не раз удивляться изумительному распространению парижских литературных новинок в русском обществе. Не удивляешься, встречая всюду последние книги Гюго или Бальзака, но менее известные в Европе Жюль Жанен, Альфонс Карр, Сент-Бев и Стендаль находят также своих читателей. Сам император, поощряя запретительные меры Уварова против французской литературы, говорят, зачитывается романами Поль де-Кока. Меня уверяли, что он так восхищен этим изобразителем гризеток, что Пален из Парижа доставляет ему оттиски новых произведений этого писателя еще до появления их в печати.

Таким образом, ненависть царя к Франции нисколько не распространяется на создания ее занимательной литературы.

Но в остальном он неумолим. Одно очень осведомленное лицо уверяло меня сегодня, что у Николая есть своя навязчивая идея - войти еще раз в Париж, во главе русских войск и открыть новую реставрацию Бурбонов.

X

- Надевайте ваш фрак, д'Аршиак, я познакомлю вас сегодня с моим старинным другом,- сказал мне вскоре после нашего приезда Барант.

- Кто же это, барон? - полюбопытствовал я, изъявляя, впрочем, полную готовность сопровождать его куда угодно.

- Видите ли, тридцать лет тому назад я был послан Наполеоном в Испанию. И вот в загсродном королевском дворце Ильдефонсе я познакомился с русским полномочным министром при испанском дворе, молодым бароном Григорием Строгановым. К нему-то я и хочу повести вас. В его зале сегодня концерт знаменитого петербургского квартета. Мы, вероятно, встретимся там с вице-канцлером Нессельроде.

Я попросил посла рассказать мне подробнее о своем мадридском приятеле.

- В то время это был неотразимый сердцеед. Его любовные победы сплетали вокруг его имени легенду о возрожденном Дон-Жуане. Сам лорд Байрон увековечил его имя и его образ непобедимого обольстителя в своей знаменитой поэме. Вы помните, может быть, строфу "Дон-Жуана", в которой донна Джулия в доказательство своей беспримерной верности заявляет своему ревнивому мужу, что "даже граф Строганов не мог 'ее прельстить:

The Count Stroganoff I put in pain...

Жена португальского посланника в Мадриде Джулия да-Эгга бросила мужа, семью и блистательное положение в Испании, чтоб не разлучаться с петербургским посланником. Она последовала за ним в Россию, несмотря на то, что Строганов был женат и даже имел нескольких детей. Долгие годы пришлось ждать лиссабонской посланнице, чтоб ее возлюбленный получил возможность сочетаться с ней законными узами. За это время она родила ему дочь И далию, ставшую теперь женою полковника Полетики.

- Я, кажется, познакомился с ним у д'Антеса,- припомнил я.

- Очень возможно. Они ведь сослуживцы по кавалергардскому полку. Идалия Полетика - одна из модных женщин Петербурга.

Я узнал от Баранта, что этот престарелый дон-жуан принадлежит к роду знаменитых русских солепромышленников, завоевавших Сибирь и финансировавших московских правителей в годины смут. За эти заслуги перед государством Строгановы подлежали только личному царскому суду, имели право строить города и крепости, лить пушки и пользоваться особым законодательством в своих безграничных вотчинах. Один из последних отпрысков этой фамилии представлял Российскую империю при дворах Швеции, Испании и Турции.

С любопытством вступал я в гостиную этого байроновского героя, потомка именитых купцов, посланника при трех державах и друга российского вице-канцлера.

Я увидал на фоне белоснежных пилястров и зеркальных стен исторические лица петербургских администраторов.

О мой предок Сен-Симон! О великий портретист царедворцев и воинов Людовика XIV! Вручи мне свою кисть и одари меня своим искусством запечатлевать в слове жирные маски вельмож и худощавые профили полководцев.

Под знаком твоим хочу открыть я свою галерею.

Портрет первый.

Дряхлеющий дон-жуан. Спинной хребет истощен и, надломившись, клонит поседелую голову, изможденную усердным служением Киприде. Глаза слепнут и слезятся. Пенистый галстук струится своими кружевами по черному обшлагу бархатного сюртука, но дрожащая рука цепко хватается за набалдашник трости, и неуверенно движутся по коврам и паркетам хилые ноги подагрика, некогда так легко и быстро летевшие на бесчисленные свидания под листву мадридского Ретино или под навесы галатских кофеен.

Женщины перестали привлекать его, но у него осталась еще одна идея, одна мания, один кумир. Честь! Родовая честь! Рыцарская честь! Кастильная честь... Во имя этого призрака он, обманувший стольких женщин и столько государств, принесет родного сына на заклание и обрушит проклятья на голову дочери. Зато он и считается верховным жрецом российской аристократии, ее Нестором и патриархом, первым судьей всех карточных и альковных столкновений, глубочайшим знатоком всех правил дворянской чести.

Таков член государственного совета, бывший посланник в Стокгольме, Мадриде и Константинополе, недавний кандидат в министры иностранных дел, прежде барон, а теперь граф Григорий Строганов.

Портрет второй (парный к предыдущему). Пятидесятилетняя женщина с лицом совершенно увядшим, но с открытой шеей и в модной бальной прическе. Вся в драгоценностях, одета необычайно моложаво; любит яркие кричащие тона. Превосходно танцует качучу, несмотря на морщины и дряблость всей мускулатуры. Это мадридская знаменитость, донна Джулия да-Эгга, дочь португальца Педро д'Альмейда-Ойенгаузен, ныне же петербургская матрона Юлия Петровна Строганова. Она легко приняла и носила с полной беспечностью фамилию российских солепромышленников, заменившую ей знатные наименования португальских грандов и испанских гидальго.

Старшая ее дочь была крещена именем одной из католических святых, влиятельных в Испании. Ее звали Идалия-Мария.

Это третий портрет моего раута, а по значению его оригинала для дальнейшего хода моей повести, он выступает на передний план.

Идалия Полетика принадлежит к типу тех живых, подвижных и разговорчивых женщин, которым свойственны обычно рискованные похождения и смелые светские интриги. Южный темперамент превращает их жизнь в богатую эротическую эпопею, а личные столкновения заставляют их сплетать сложные и таинственные комбинации, в которых находят себе выход их честолюбие, вражда, ненависть, а подчас и жестокая мстительность. К такому типу женщин принадлежали Катерина Медичи, Елизавета Английская и Марина Мнишек. Ближе к нам я мог бы назвать герцогиню Беррийскую.

Но побочная дочь графа Строганова не имела широкой арены государственной деятельности для развития своих тонких политических способностей. Ей пришлось довольствоваться тесным кругом великосветского Петербурга и кавалергардского полка, где, несмотря на свое плоское лицо и бесцветные глаза, она одерживала бесчисленные победы или же искусно заплетала тайные нити своих домашних заговоров. Сам командир кавалергардов Грюнвальд не ушел из ее сетей. Она славилась острым умом, бойкой речью и злым языком.

У Строгановых уже были в сборе их друзья - Нессельроде, Геккерн с д'Антесом, прусский посол фон-Либерман. По привычке всей своей жизни Строганов вращался в среде дипломатов и министров.

В ожидании концерта обсуждалась последняя злоба дня. Только что знаменитый поэт Пушкине напечатал в одном московском обозрении уничтожающий памфлет на министра народного просвещения Уварова. Темой послужила нашумевшая история с опечатанием шереметевского имущества.

Оказывается, недавно опасно заболел один из богатейших русских людей, молодой граф Шереметев, дальний родственник Уварова. Министр" поторопился распорядиться об охране наследственного имущества умирающего миллионера. Эта беззастенчивая поспешность вызвала осуждение даже в кругу петербургской знати. Когда в комитете министров Уваров на чей-то вопрос отвечал, что у Шереметева "скарлатинозная лихорадка", обер-камергер Литта своим зычным голосом бросил ему в лицо: "А у вас лихорадка стяжания"... Тот побледнел и промолчал. Дело приняло вскоре совершенно скандальный оборот. Шереметев выздоровел и спокойно снял меры охраны со своего имущества.

Поэт нашел здесь благодарный материал для: политической сатиры. Он написал ее в латинском вкусе, в виде оды на выздоровление знаменитого римского богача - Лукулла... Баранг попросил Строганова перевести ему этот обличительный гимн.

Мы действительно услышали убийственный памфлет. Поэт беспощадно заклеймил циничного корыстолюбца, сравнив его с вороном, падким к мертвечине (в стихотворение искусно введено меткое слово камергера Литты "о лихорадке стяжания"), В монологе скупца, опечатывающего кассы умирающего богача, есть несколько уничтожающих стихов о жизненных привычках Уварова.

Ода, как и автор ее, стали предметом всеобщего обсуждения, и мы узнали много любопытного о состоянии русской журналистики, о цензурных правилах и, наконец, о личности знаменитого русского поэта.

- Пушкин - младший чиновник министерства иностранных дел,- сообщил нам Нессельроде,- и, сознаюсь, пятно на персонале нашей коллегии. Он вступил в нее лет двадцать тому назад в чине коллежского секретаря и с тех пор не получил ни единой награды. А между тем его сотоварищи по лицею успели достигнуть высоких постов: Горчаков, например, первый секретарь в Вене, или барон Корф, исправляющий обязанности статс-секретаря. Способные и добропорядочные чиновники.

- Почему же Пушкин так отстал от них? - поинтересовался Барант.

- Якобинец,- кратко и выразительно отвечал министр, широко раскрыв глаза за толстыми круглыми стеклами.- Опаснейший вольтерьянец. Достаточно сказать, что его учителем в лицее был родной брат Марата.

Министр произнес это имя шопотом непреодолимого отвращения. Жена его изобразила на своем лице испуганный гнев.

- Он не успел оставить школьную скамью,- продолжал вице-канцлер,- как проявил себя с самой предосудительной стороны. Он позволил себе высмеивать возмутительными стихами действия верховной власти.

Снова гнев и испуг на лицах супругов Нессельроде.

- Когда же кожевенник Лувель заколол герцога Беррийского, Пушкин осмелился показывать в театре портрет убийцы с надписью "урок царям".

Долгая пауза ужаса.

- Но урок был дан опасному вольнодумцу: покойный император решил сослать его в Соловки или в Сибирь. Только заступничеству влиятельных друзей он обязан служебным назначением на юг. Мой коллега по управлению иностранными делами Каподистрия послал новому начальству Пушкина обстоятельную бумагу, в которой с чрезмерной, на мой взгляд, мягкостью характеризовал этого ярого вольтерьянца. Как только я вступил в единоличное управление коллегией, я немедленно же исключил Пушкина за распутство.

Ровную речь министра прорезала жесткая нотка властности.

- И что же? Правительству вскоре стало известно, что только ссылка помешала ему выйти на Сенатскую площадь в позорный день 14 декабря, когда кучка ничтожнейших проходимцев решилась колебать судьбы русского трона.

На лицах вице-канцлерской четы непостижимое смешение чувств: возмущение проходимцами и благоговение к трону.

- Только безмерное великодушие нашего императора вместе с мыслью Бенкендорфа о том, что народное имя Пушкина следует привлечь на свою сторону, отнюдь не бросая его в стан врагов правительства, кое-как прикрепили этого неугомонного рифмача к достойному существованию. Милости царя к нему безграничны, но он чудовищно неблагодарен и, конечно, не в состоянии изменить своей бунтарской природы. Это памфлетист по призванию - он никогда не успокоится, он всегда будет изощрять свое сомнительное остроумие на пасквилях против почтенных государственных деятелей.

Я следил за Нессельроде во время его речи. Он говорит медленно, методически, закругленно, словно читает доклад в комитете министров. Внешность вице-канцлера совершенно не соответствует его высокому званию, выдающемуся положению в правительстве и громкому европейскому имени. Это маленький человечек с птичьей головой и крохотными лапками.

У него крупный крючковатый нос, весьма напоминающий клюв, большие круглые очки с толстыми стеклами и широкое лицо. Все это придает ему заметное сходство с филином или совою. Только чувственные губы выдают его пристрастие к жизненным наслаждениям и тонкой гастрономии.

Ростом и лицом русский вице-канцлер сильно напоминает Тьера. Это такой же "карманный министр" или "сладострастный гном", как острили сен-жерменские аристократы над главным сподвижником Луи-Филиппа.

Но еще выразительнее фигура вице-канцлерши. Это матрона лет пятидесяти, с телосложением солдата и вспухшим лицом, преисполненным неодолимой надменности. Щеки ее, отвисая, оттягивают уголки рта, что придает ей вместе с выпуклыми глазами явное лягушечье выражение. Она пользуется неограниченным авторитетом в петербургском обществе, при дворе и в самой императорской семье. Это в значительной степени вызвано ее непримиримой ненавистью ко всякому либерализму. Благодаря ее личным связям и положению мужа, она является живым центром русской реакции и как бы представляет в Петербурге европейскую контрреволюцию.

Все это сообщает ей непомерное самомнение и презрительную надменность к окружающим. Я узнал впоследствии, что среди русской придворной знати, чрезвычайно падкой на деньги, графиня Нессельроде выделялась необычайным любостяжанием. Известное корыстолюбие Уваровых и Чернышевых бледнело перед алчностью этой придворной дамы, прослывшей в Петербурге страшнейшей взяточницей. Не даром была она дочерью известного министра финансов Гурьева, которого Пушкин назвал в одной эпиграмме грабителем.

К беседе о Пушкине графиня не осталась равнодушной.

- Меня всегда изумляет,- изрекла она высокомерно и непререкаемо,- почему этот опаснейший бунтовщик, этот скверный, развратный и злой человек, которому не место в Петербурге, состоит еще при дворе великодушнейшего из монархов.

- Поэтам разрешается быть вольтерьянцами,- тонко заметил Барант.

- Если он вольтерьянец, то с ним и надлежит поступить, как с Вольтером, которого герцог Щабо де-Роган велел избить палками. Удивляюсь, как эту меру еще не догадались применить к Пушкину.

Иностранные дипломаты - Геккерн и фон-Либерман - не принимали участия в разговоре о Пушкине. Я заметил, что они осторожно не вступали в обсуждение этой деликатной темы, впрочем, внимательно слушая говоривших. Когда же разговор принял более острый характер, они сели в стороне и стали беседовать на свою любимую тему - о владетельных княжеских домах и знатных родах Европы. Прусский посол обстоятельно излагал различие между линией Гогенцоллернов-Зигмарингенов и Гогенцоллернов-Гехингенов. Геккерн в ответ с любезной обстоятельностью устанавливал разные направления генеалогических ветвей Роганов-Рошфоров и Роганов-Шабо.

Старая Нессельроде между тем продолжала свою политическую речь:

- Государь и Бенкендорф должны бдительно следить за этим поджигателем. При первой же возможности он покажет свои когти. Это злейший враг монархического принципа и старой европейской аристократии. Он готов был бы всех нас вздернуть на фонари...

- Подождите, графиня,- с необычайной живостью вставила Идалия Полетика,- вы увидите, что он сам сорвется прежде, чем сумеет кого-нибудь утопить...

Глаза ее вспыхнули недобрым огоньком. "Видно поэт задевает не только государственных сановников", подумалось мне.

Когда нас пригласили в концерт, из угла гостиной до меня еще доносились звонкие созвучия фамилий Эстергази де-Галанта, Колонна ди-Шарра и Клари-унд-Альдринген. Это послы Нидерландов и Пруссии продолжали состязаться в своихпознаниях европейских родословных.

XI

Мы переходим в концертный зал.

На высокой эстраде несколько пультов. Груды нот и гнутое дерево струнных инструментов. Огромное флюгель-фортепьяно с высоко поднятой лаковой крышкой. Меж кол OF. н два портрета: Бах и Глюк. Четыре музыканта исполняют квартет Моцарта.

Это знаменитый в Петербурге ансамбль Виельгорского.

Над клавишами рояля я узнаю меломана, представленного мне в ресторане Дюмэ. Он увлечен исполнением своего аллегро и с замечательной быстротой и легкостью носится пальцами по слоновой кости инструмента.

Буря заключительных аккордов. Рукоплескания, поклоны. Виельгорский приветливо выслушивает мои похвалы.

- Я учился в Париже,- отвечает он мне.- Ваш знаменитый Керубини приобщил меня, к тайнам контрапункта. Я познакомился впоследствии в Вене с величайшим из симфонистов мира - Бетховеном, но я не изменил моей французской школе.

Виельгорский объездил всю Европу и говорит на всех языках. Самые знаменитые из иностранных композиторов, певцов и пианистов с ним лично знакомы. Он вводит их обычно в столичный круг. Дом его считается в Петербурге академией музыкального вкуса, откуда расходятся по всей России творения модных немецких мастеров: Герца, Мошелеса, Маурера, Фильда и Калькбреннера.

- Вы услышите сейчас французскую музыку - увертюру "Фра-Диаволо",- сообщает мнедальнейшую программу вечера петербургский меценат.

На эстраду всходит его младший брат - виолончелист Матвей Виельгорский. Он пробует смычком свой знаменитый Страдивариус. Стареющий и убежденный холостяк, он шутя называет любимый инструмент своею женою.

Начинается соло на виолончели. Я занимаю место рядом с д'Антесом. Искрометная фантазия Обера сменяет строгую гармонию германского композитора.

Под звуки "Фра-Диаволо" в концертный зал входит незнакомка в сопровождении советника австрийского посольства.

Чистота славянского облика заметно утончена, в ней типом знатной европейской женщины. Огромными сияющими глазами следит она за музыкантом, видимо, совершенно зачарованная блестящим каскадом звуков, сыплющихся из-под его смычка. Алмазная фероньера чуть-чуть колеблется над ее тонкими, слегка приподнятыми бровями, придающими всему ее облику характер наивной удивленности. Я долго всматриваюсь в это лицо, источающее лучи непередаваемого очарования. И чем дольше я смотрю на него, тем явственнее узнаю женщину, нарисованную мне недавно д'Антесом в его страстном признании за бокалом шампанского у Дюмэ. Я, наконец, наклоняюсь к нему.

- Делаю первый ход: я узнал твою даму. Д'Антес с удивлением взглядывает на меня.

- Ты был так красноречив,- продолжаю я,- что по твоему портрету я без труда узнаю оригинал.

Движеньем головы и глаз я указываю на вошедшую незнакомку. Жорж весело смеется.

- Я, кажется, выиграю пари,- заявляет он.- Нет, верь мне, ты решительно ошибся. Это только моя добрая знакомая, графиня Долли Фикельмон, жена австрийского посла. Ты, конечно, будешь в числе обычных посетителей ее раутов. Я тебя сейчас представлю ей.

И пока Матвей Виельгорский доигрывает свои искрометные вариации, д'Антеc продолжает тихо говорить мне:

Матвей Виельгорский доигрывает свои искрометные вариации

- В одном ты не ошибся. Это, конечно, одна из первых петербургских красавиц. Она кружила голову императору Александру и всем европейским монархам. Когда муж ее был посланником при короле неаполитанском, ее имя даже вошло в знаменитую итальянскую поговорку: Vedere Napoli, la Fiquelmont e morire! В Петербурге она служит одним из украшений придворных балов. И все же она решительно бледнеет и гаснет при появлении другой...

В это время смычок виртуоза оборвал на высшем подъеме бешеного темпа последние звуки финала. Мы прошли вдоль кресел, и д'Антес представил меня жене австрийского посла.

Разговор ее приятен и жив. Она любит Париж, следит за французской литературой, знакома лично со всеми европейскими знаменитостями.

- Как жаль, что концерт помешает мне подробно расспросить вас о семье графа Апонии. Но не заедете ли вы ко мне, виконт, пораньше в четверг, когда еще не все соберутся на раут? Мы спокойно побеседуем с вами о наших общих друзьях.

Я принимаю приглашение. С семьей австрийского посла в Париже я был действительно близко знаком. Я мог подробно рассказать петербургской посланнице о знаменитых балах и танцовальных завтраках ее парижского друга.

Третий номер программы. Маленький полный пианист с рыхлым лицом и печальными глазами поднимает с клавишей необычайные вариации, в которых странно переплетаются русские народные песни с дразнящими темами польских танцев.

Это молодой композитор Глинка, оперу которого "Иван Сусанин" готовит к постановке Большой Каменный театр. Мы внимательно вслушиваемся в заунывные мотивы глухой северной тоски, прерываемые возбужденным звоном мазурок и вызывающим топотом краковяка.

"Скифский концерт" впервые приоткрыл мне в глубоких сугробах медвежьей страны великий оазис искусства. Я говорю об этом Виельгорскому и молодому русскому композитору.

- Вы правы,- отвечает мне Глинка,- в России нет ничего, но есть песни, от которых хочется плакать...

XII

Как опытный и долголетний дипломат, барон Геккерн в первой же беседе со мною правильно определил положение нашего посольства при царском дворе. Представители революционной Франции, мы чувствовали свое одиночество в официальном Петербурге. Но личные качества и славное имя Баранта обеспечивали нам почетный прием в салонах и дворцах, где мы были всегда желанными гостями. Петербургское общество, столь чуткое к Парижу с его модами, литературой и театрами, чествовало нас, как представителей законодательной нации и великого города.

Состав петербургских послов сильно обновился незадолго до нашего приезда. В ноябре 1835 года сюда прибыли новые представители европейских дворов - посол Великобритании лорд Дэрам, прусский посланник фон-Либерман, чрезвычайный и полномочный министр короля обеих Сицилии с длинным и пышным наименованием: князь Джорж Уильдинг ди-Бутера-э-ди Радоли. Последнего мы хорошо знали по Парижу, где он занимал до октября 1835 года тот же пост при французском дворе.

Это были в большинстве случаев люди восемнадцатого века, для которых политика представлялась высшим развлечением утонченных умов, увлекательной и сложной игрой нескольких одаренных представителей европейской знати. Географическая карта служила им превосходной шахматной доской для остроумных комбинаций и находчивых ходов. Создавать новые соотношения границ из борьбы династических интриг представлялось для этих стареющих кавалеров лучшей заменой галантных приключений и соблазнительных азартов ландскнехта. Конгрессы с их политическими дебатами заменяли им салоны с их литературной болтовней. Упорное стремление оградить монархический строй от грозной революционной опасности обращало их всех к государственной системе Меттерниха. В кругу петербургских дипломатов мы были единственными представителями свободной школы великого Талейрана.

Наиболее близок нам был посол Англии, лорд Дэрам, из группы радикалов. Это была сильная и своеобразная фигура на мрачном фоне самодержавного Петербурга. Он прославился резким обличением принудительных мер против чартистов. Его считали непримиримым врагом абсолютных монархий. Английское министерство поручило ему вскрыть перед конституционной Европой опасность, грозящую ей со стороны России.

Это был человек скептического и желчного ума с меткой и острой оценкой лиц и событий. Петербургский двор относился к нему с величайшим вниманием.