Глава пятая. Тяжелые размышления

Как счастлив я, когда могу покинуть Докучный шум столицы и двора И убежать в пустынные дубравы На берега сих молчаливых вод.

Осенью 1835 года Пушкин приехал в Михайловское. Размышления о пережитом охватили его, и в эти размышления о прошлом вплетались мысли о горестном настоящем.

"Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму",- писал он Вяземскому 9 ноября 1826 года, когда вскоре после ссылки снова оказался в Михайловском.

Как все изменилось здесь с тех пор!

Уже не было няни, в "опальном домике" не слышно было больше "шагов ее тяжелых, ни кропотливого ее дозора". Глубоких размышлений полно было написанное им в 1835 году стихотворение "...Вновь я посетил..."

Уж десять лет ушло с тех пор - и много Переменилось в жизни для меня, И сам, покорный общему закону, Переменился я...

Пушкин писал жене:

"...делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарился да и подурнел"...

На границе владений дедовских стояли тогда три сосны: две - друг к дружке близко, и Пушкин писал:

...около корней их устарелых (Где некогда все было пусто, голо) Теперь младая роща разрослась, Зеленая семья; кусты теснятся Под сенью их, как дети. А вдали Стоит один угрюмый их товарищ, Как старый холостяк, и вкруг него По-прежнему все пусто.

Эти лирически выраженные размышления о жизни и смерти, о вечной и непрерывной смене бытия, о могучем росте новой жизни Пушкин выразил и в письме к своему близкому другу, П. В. Нащокину.

"Мое семейство,- писал он,- умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую..."

* * *

Осень всегда была любимым временем года Пушкина. "Бес стихотворства" овладевал им в осенние месяцы. "Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?" - эти державинские строки Пушкин поставил эпиграфом к стихотворению "Осень":

Унылая пора! очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса - Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса, В их сенях ветра шум и свежее дыханье, И мглой волнистою покрыты небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы. И с каждой осенью я расцветаю вновь...

Но в эту последнюю проведенную в Михайловском осень 1835 года Пушкина слишком многое волновало, и вдохновенье не приходило.

"Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение,- писал он жене из Михайловского,- когда сидим одни между четырех стен, или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет?.. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке (Е. И. Загряжской). Но ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, бог знает. Покамест грустно..."

Вид на реку Сороть. Справа - роща Михайловского. Фотография

П. А. Плетнев писал, что туманов, сереньких тучек, продолжительных дождей Пушкин ждал всегда, как своего вдохновения, а приближение весны, сияние солнца всегда наводило на него тоску.

"Со вчерашнего дня начал я писать (чтоб не сглазить только). Погода у нас портится, кажется, осень наступает не на шутку. Авось распишусь",- пишет Пушкин жене 2 октября, и в середине октября: "Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен..."

* * *

Это был уже не тот Пушкин, каким он был в 1827 году, когда художник В. А. Тропинин писал с него в Москве, в своей студии на Волхонке, широко известный портрет поэта. Он только что вернулся перед тем в Москву после шестнадцатилетнего отсутствия, после шестилетнего изгнания и скитаний по России. Из Москвы Пушкин уехал в лицей двенадцатилетним мальчиком, в Москву возвратился прославленным поэтом. Он приехал тогда, 8 сентября 1826 года, по вызову царя, не зная еще, что ждет его, и настроение у него было приподнятое...

В Москву Пушкин вез с собою "Бориса Годунова", гениальную трагедию, о которой писал 13 июля 1825 года Вяземскому из Михайловской ссылки:

"Покамест, душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь: романтическую трагедию! - смотри, молчи же: об этом знают весьма немногие...

Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтобы не выписать ее заглавия: "Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Писал раб божий Александр сын Сергеев Пушкин, в лето 7333, на городище Воронине". Каково?"

И 7 ноября того же 1825 года писал Вяземскому:

"Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедией, в ней же первая персона Борис Годунов! Трагедия моя кончена; я прочел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын! - Юродивый мой малый презабавный...

Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию - навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!"

Свою новую трагедию Пушкин любил больше всех своих творений.

* * *

Приехав в Москву впервые после пятнадцатилетнего отсутствия, Пушкин встретился со своими друзьями. Почти все они служили в архиве Коллегии Министерства иностранных дел, увлекались литературой и философией.

Это были те "архивные юноши", которых поэт упоминает в "Евгении Онегине". Они образовали кружок "любомудров", готовились издавать свой журнал - "Московский вестник".

В их кругу Пушкин семь раз читал "Бориса Годунова": у С. А. Соболевского - на Собачьей площадке, 12, у Е. А. Баратынского - в Столешниковом переулке, 14, у П. А. Вяземского - в Б. Чернышевском переулке, 9...

Большое впечатление произвело на собравшихся писателей и поэтов чтение Пушкиным "Бориса Годунова" 12 октября 1826 года, у поэта Д. В. Веневитинова, в Кривоколенном переулке, 4. Мемориальная доска на фасаде этого сохранившегося до наших дней дома напоминает сегодня об этом чтении.

Вспоминая через сорок лет этот вечер, историк М. П. Погодин рассказывал, как потряс тогда Пушкин слушателей...

Слухи об этих чтениях дошли до шефа жандармов Бенкендорфа. Он поставил это Пушкину на вид, подчеркнув, что "Борис Годунов" еще не прошел царской цензуры.

Через столетие, 12 октября 1936 года, в том же доме, в Кривоколенном переулке, 4, "Бориса Годунова" читали В. И. Качалов и другие замечательные артисты Московского Художественного театра.

* * *

Москва восторженно встретила опального поэта. Когда он 12 сентября 1826 года вошел в партер Большого театра и стоял между рядами кресел, окруженный большой толпой, бинокли всех зрителей обратились на любимого поэта...

С тех пор прошло десять лет. Один из друзей Пушкина, близкий декабристам генерал П. Х. Граббе, писал в своих воспоминаниях, что какая-то грусть лежала тогда на лице поэта. А сестра Пушкина, Ольга Сергеевна, рассказывала, что при свидании с братом в июне 1836 года поражена была худобой, желтизной лица и расстройством его нервов. Александр Сергеевич с трудом выносил последовательную беседу, не мог сидеть долго на одном месте, вздрагивал от громких звонков, падения предметов на пол; письма же распечатывал с волнением; не выносил ни крика детей, ни музыки.

Это был все тот же гордый, страстный, порывистый, вспыльчивый, любимый Россией Пушкин, но Пушкин, уставший в постоянной борьбе с враждебными ему придворными и светскими кругами.

- Если бы ты знала, милая сестра, как мое существование мне тягостно,- говорил Пушкин сестре,- надеюсь, оно не будет продолжительно. Скажу тебе лучше: я это чувствую...

Многое волновало тогда Пушкина. Волновало оскорбительное в его годы камер-юнкерство, волновал неусыпный полицейский надзор Бенкендорфа, волновала невозможность оставить Петербург и уехать в деревню, чтобы там, в Михайловском и Тригорском, отдаться любимой работе.

Волновали и взаимоотношения со светским и официальным Петербургом.

Биограф Пушкина, П. В. Анненков, пишет, что в последние годы жизни Пушкин является в высшем, аристократическом свете уже как писатель.

Он ясно чувствует, что находится в стане врагов, что надвигается катастрофа, тяжелая и неизбежная катастрофа. Это сквозит в его стихотворениях последних лет, в письмах, в разговорах с друзьями.

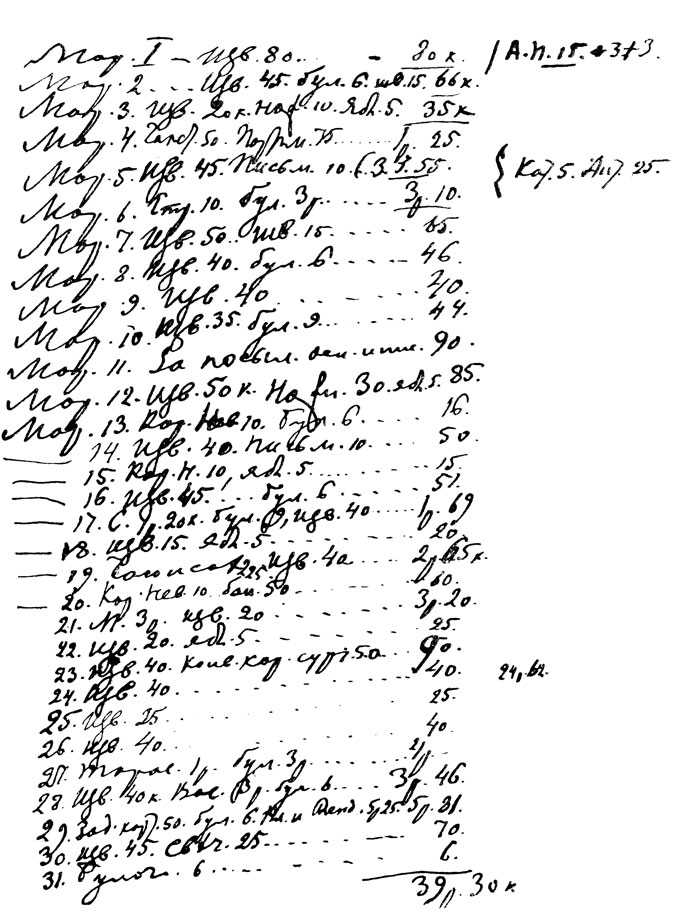

Не переставали волновать Пушкина на протяжении всего 1836 года и запутанные денежные дела. В личной своей жизни поэт был исключительно скромен и нетребователен. Об этом красноречиво говорят выведенные рукой Пушкина на листке из приходо-расходной книжки цифры его ежедневных мелких расходов: извозчик 15 коп., булка 6 коп., письмо 10 коп., яблоко 5 коп., чай и сахар 2 руб. 25 коп., свечи 25 коп. и т. д. На этом же листке Пушкин подводил и ежемесячные итоги таких расходов: январь-29 руб. 52 коп., февраль - 24 руб. 96 коп., март - 39 руб. 30 коп., апрель - 42 руб. 19 ко"п., май - 51 руб. 20 коп. и т. д.

И это при огромных суммах, которые Пушкин вынужден был, ведя светский образ жизни, ежегодно расходовать на содержание своего дома!

А. С. Пушкин с женою на придворном балу. С картины Н. Ульянова

Ненавистное камер-юнкерство и старые дворянские традиции вынуждали Пушкина жить не по средствам. Знакомясь с договором Пушкина на наем у Волконской его последней квартиры, мы видим, что он снимал весь нижний этаж от одних ворот до других, состоявший из одиннадцати комнат со службами, кухней и при ней комнатой в подвальном этаже, конюшней на шесть стойл, сараем, сеновалом, местом в леднике и на чердаке и сухим для вин погребом. Сверх того, в подвальном этаже были еще две комнаты и прачечная.

Все это требовалось, чтобы было где разместить огромную дворню, держать лошадей и выезд. А дворню эту, доходившую иногда до сорока человек, нужно было кормить и одевать. Такой патриархальный уклад жизни был унаследован в доме Пушкина от матери, Надежды Осиповны, которая еще полностью находилась во власти крепостнического уклада жизни.

И при всем том нельзя сказать, чтобы Пушкину при таких огромных расходах жилось свободно в его одиннадцатикомнатной квартире: четверо детей жили с нянями в одной комнате, а кабинет находился рядом с детской, что, конечно, мешало ему работать.

Пушкин получал пять тысяч рублей в год жалованья, а за прошедшие после женитьбы четыре года вынужден был наделать долгов на шестьдесят тысяч рублей. Эти занятые деньги почти целиком ушли на уплату особо срочных долгов - долгов чести, как называл их Пушкин,- а жалованье удерживалось на погашение полученной ссуды.

Литературные заработки Пушкина были в то время совсем ничтожны. Достаточно сказать, что за весь 1836 год он получил лишь тысячу пятьсот рублей за "Евгения Онегина".

Между тем у Пушкина была уже большая семья: вместе с ним жили сестры жены, к нему часто обращались за помощью брат Лев и сестра Ольга.

Жене Пушкин писал из Москвы: "Живо воображаю первое число. Тебя теребят за долги,- Параша, повар, извозчик, аптекарь, m-me Zichler, у тебя не хватает денег..."

Денег не хватало. 1 февраля Пушкин занял у полковника Шишкина тысячу двести рублей под залог разных вещей, в марте, под залог золотых часов и кофейника, еще шестьсот пятьдесят рублей. Все эти деньги ушли на хозяйство.

А кредиторы продолжали беспокоить Пушкина. 24 марта прислал письмо владелец французского книжного магазина Ф. Беллизар. Письмо было неприятное. Он сетовал на то, что не раз уже обращался к Пушкину с просьбой уплатить следуемые с него за взятые книги деньги, но просьбы эти оставались без результата. К письму приложен был счет, из которого было видно, что Пушкин должен тысячу сто рублей еще за поставки 1834 года и приблизительно такую же сумму за 1835 год, всего две тысячи сто семьдесят два рубля девяносто копеек. Беллизар просил поэта уплатить их...

Листок из приходо-расходной книжки А. С. Пушкина

Такие письма поступали и от других кредиторов. Счетов было много: за наряды Н. Н. Пушкиной 411 рублей; заборная книжка из лавки за январь 1837 года, долг 204 рубля 30 копеек; счет от мужского портного от 5 октября 1836 года на 1065 рублей, в том числе старого долга 530 рублей; извещение Английского клуба о том, что на 1 января 1837 года за Пушкиным значилось 534 рубля 20 копеек.

Некоторые из этих счетов, как и денежные подсчеты долгов и расходов, сделанные рукою Пушкина, можно видеть в последней квартире поэта.

* * *

Все эти листки с пушкинскими записями крупных и мелких расходов невольно заставляют вспомнить строки, написанные самим Пушкиным о Вольтере.

Касаясь в "Современнике" изданной в 1836 году в Париже переписки Вольтера с президентом местечка Турне в Швейцарии, де Броссом, о покупке у него земли, Пушкин писал:

"Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записки к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов. Но, кажется, одному Вольтеру предоставлено было составить из деловой переписки о покупке земли книгу, на каждой странице заставляющую вас смеяться, и передать сделкам и купчиям всю заманчивость остроумного памфлета. Судьба на столь забавного покупщика послала продавца не менее забавного".

И как бы иллюстрацией этих строк является лежащий перед нами, рядом с выведенными рукою Пушкина цифрами крупных и мелких расходов, автограф одного из последних прекрасных стихотворений поэта: "Была пора: наш праздник молодой..."

Вольтера, "предводителя умов современного мнения", Пушкин читал еще в лицее. Поэт Языков считал его наследником мудрости Вольтера. И в последней квартире Пушкина мы видим миниатюрную бронзовую статуэтку Вольтера - копию с находящейся в Эрмитаже скульптуры Гудона, пушкинскую зарисовку портрета Вольтера и автограф статьи о нем Пушкина.

Было нечто общее в их судьбе. Пушкина царь пожаловал званием камер-юнкера, Вольтер носил камергерский ключ и прусский орден. И оба они, два величайших писателя своего времени, всецело зависели от своих повелителей, которые не стеснялись унижать их.

Пушкин высоко ценил Вольтера и внимательно изучал находившуюся в Зимнем дворце приобретенную Екатериной II библиотеку французского мыслителя. Библиотека эта привезена была в Петербург в августе 1779 года. В ней насчитывалось свыше семи тысяч томов, и сопровождал ее в Петербург секретарь Вольтера, Ваньер. Он же разбирал ее и разместил в нижних залах Эрмитажа. В 1862 году ее передали Петербургской публичной библиотеке, где она находится и сегодня. В 1961 году вышел в свет каталог библиотеки Вольтера.

Многое интересовало в ней Пушкина и прежде всего материалы по истории России при Петре I, над которой работал Вольтер.

Как и Пушкин, Вольтер имел обыкновение читать книгу с пером в руке, и многие книги библиотеки испещрены его пометками. На полях книг Вольтер вел иногда полемику с их авторами, высказывал свои замечания по поводу стиля. И если Пушкин писал на полях книги Бибикова о Пугачеве: "Вздор!", то на полях прочитанной Вольтером книги можно найти, например, такое замечание по адресу автора: "Убирайся, ты мне надоел!"

В своей посвященной Вольтеру статье Пушкин писал, имея в виду их зависимое придворное положение, что "настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что наконец независимость и самоуважение одни могут возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы".

|

ПОИСК:

|

© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'