Анонимный пасквиль и враги Пушкина

1

Друзья Пушкина поставили своей задачей охранение чести Пушкина и чести его жены и так тщательно укрыли тайну дуэли и смерти, что нам приходится разгадывать ее и до сих пор по крупицам. От друзей Пушкина пошли сборнички рукописных копий документов, относящихся до дуэли: анонимный пасквиль, письма Пушкина к Бенкендорфу, к барону Луи Геккерену, к д'Аршиаку, письма к Пушкину Геккерена и д'Аршиака, письма д'Аршиака и Данзаса к П. А. Вяземскому, письмо гр. Бенкендорфа к Строганову. Один такой сборничек кн. П. А. Вяземский препроводил великому князю Михаилу Павловичу, другой сборник перешел от кн. Вяземского к Бартеневу (ныне в Пушкинском Доме)*. В печати дуэльные документы были оглашены впервые в 1863 году в книжке: "Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. Изд. Я. А. Исакова. СПБ. 1863". Эта книга явилась откровением для читающей России и на долгое время послужила важнейшим источником для дуэльной истории. Но среди дуэльных документов здесь не был опубликован анонимный пасквиль, список которого находился несомненно в распоряжении Данзаса. Впервые в печати пасквиль появился в книжке "Материалы для биографий А. С. Пушкина. Лейпциг. 1875". Здесь он помещен в русском переводе на первом месте в собрании дуэльных документов под следующим заголовком: "Два анонимные письма к Пушкину, которых содержание, бумага, чернила и формат совершенно одинаковы". К этому заголовку сделано примечание: "второе письмо такое же, на обоих письмах другою рукою написаны адрессы: "Александру Сергеевичу Пушкину". Эти надписи, представляющие собой неуклюжий перевод с французского, повторяют сделанные по-французски рукою Данзаса пометы на снятой им для князя Вяземского копии диплома, находящейся в помянутой выше коллекции документов, перешедшей от князя Вяземского к Бартеневу. У нас в России пасквиль был напечатан по-французски (с неполным обозначением имен) П. А. Ефремовым в "Русской старине" (т. XXVIII, 1880, июнь, стр. 330) и в русском переводе В. Я. Стоюниным в 1881 году в его книге "Пушкин", СПБ. 1881, стр. 420, 421. Отсюда пошли дальнейшие перепечатки, но подлинные пасквили в течение долгого времени оставались нам неизвестными. В военно-судную комиссию, производившую дело о дуэли, ни один экземпляр не был доставлен. Друзья, сняв копии, уничтожили подлинные экземпляры презренного и гнусного диплома. Приятель Пушкина С. А. Соболевский в 1862 году "обращался в Петербурге ко многим лицам, которые в свое время получили цикулярное письмо, но не нашел его нигде в подлиннике, так как эти лица его уничтожили". "Если подлинник и находится где-нибудь, то,- пишет Соболевский, - только у господ, мне незнакомых, или, вернее всего, в III отделении". Хотя по справке, данной III отделением в 1863 году, в его архивах и не нашлось пасквиля, но в действительности экземпляр пасквиля, полученный графом Виельгорским, в III отделении был, хранился в секретном досье и только в 1917 году стал достоянием исследователей. Еще раньше другой экземпляр пасквиля оказался в музее при Александровском лицее, куда был доставлен после 1910 года**. И тот и другой экземпляры хранятся ныне в Пушкинском Доме. Экземпляр III отделения - полный: диплом с надписью на оборотной стороне: "Александру Сергеевичу Пушкину", и конверт, в который был он вложен, на имя Виельгорского. Лицейский экземпляр - без конверта***.

* (Описание этого собрания сделано M. А. Цявловским в книге "Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина" Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана и M. А. Цявловского Петроград, 1924.)

** (К сожалению, не удалось установить, от кого поступил этот экземпляр в лицейский музей. Во время моих работ над первым изданием настоящей книги он мне не был известен. )

*** (книге А. С. Полякова "О смерти Пушкина" дано описание обоих экземпляров пасквиля и воспроизведение экземпляра, полученного графом Виельгорским. )

Пасквиль, полученный Пушкиным, до сих пор не подвергся научному обследованию ни со стороны внешней, ни со стороны содержания. Как это ни кажется странным, но научного анализа этого рокового памятника сделано не было. К этой работе следует приступить.

2

Приведем французский текст документа.

"Les Grands-Croix, Couimandeurs et Chevaliers du Sérénissime Ordre des Cocus, réunis en grand Chapitre sous la présidence du vénérable grand-Maître de l'Ordre, S. E. D. L. Narychkine, ont nommea l'unanimité Mr. Alexandre Pouchkine coadjuteur du grand Maitre de l'Ordre de Cocus et historiographe del Ordre.

Le sécrétaire perpetuel: C-te J. Borch".

Вот точный перевод диплома:

"Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом

Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадьютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх".

По форме диплом пародирует грамоты на пожалование кавалерами орденов. Термины "Les Grands-Croix-Commandeurs-Grand-Maître de l'Ordre-Sécrétaire-Grand-Chapitre" .взяты из орденской практики и встречаются в статутах различных орденов, например св. Андрея Первозванного, в установлении о российских орденах имп. Павла и т. д. Термин "коадьютор" встречается в административной практике католической церкви: когда епископ впадает в физическую или духовную дряхлость, ему дается помощник - коадьютор.

Диплом, об'являя Пушкина рогоносцем, наносил обиду чести его самого и его жены. Составитель диплома заострял обиду по двум направлениям. Во-первых, Пушкина выбирали историографом ордена рогоносцев. Официально звание историографа было присвоено высочайшим рескриптом Н. М. Карамзину; Пушкин был зачислен после женитьбы в министерство иностранных дел и получил высочайшее разрешение собирать в архивах материал для истории Петра Великого. Историк Петра Великого провозглашался историографом ордена рогоносцев. Во-вторых, Пушкин выбирался в коадьюторы, или помощники, Д. Л. Нарышкину. Его сиятельство Дмитрий Львович был знаменитым и величавым рогоносцем. Его супруга Мария Антоновна - женщина "красоты неестественной, невозможной" - была в долголетней связи с императором Александром I (1801-1814). "Д. Л. Нарышкин занимал невидное и довольно двусмысленное положение среди "свободно почтительного с хозяйкой" веселого общества в своем роскошном доме, получившем от Александра I имя "Капуи" за исполненную неги и наслаждений атмосферу, в "храме красоты", как Вигель называл внутренние аппартаменты Нарышкиной. По наблюдению современников, Дмитрий Львович "повидимому, не пользовался отношениями, существовавшими между монархом и его супругой", да едва ли и был способен на это по своему "нетвердому" уму и характеру. В конце концов, "широкое барское житье" привело к учреждению над ним попечительства, по требованию его супруги, немало способствовавшей расстройству его состояния, и престарелый обер-егермейстер на склоне дней получал на расход лишь по 40 000 руб. асс. в год"*.

* (Вел. кн. Николай МИХАЙЛОВИЧ. Русские портреты.)

Нарышкин - великий магистр ордена рогоносцев - стал рогоносцем по милости императора Александра, пошел, так сказать, по царственной линии. И первую главу в истории рогоносцев историограф должен был начать с императора Александра. Начать... a продолжать?

Мне думается, составитель диплома и продолжения хотел бы тоже по царственной линии. Если достопочтенный великий магистр был обижен в своей семейной чести монархом, то его коадьютору, его помощнику, г-ну Александру Пушкину, историографу ордена, кто нанес такую же обиду, кто сделал его рогоносцем? Надо поставить вопрос точнее: в кого метил составитель пасквиля, на кого он хотел указать Пушкину, как на обидчика его чести? На Дантеса ли? Полно, так ли это? Не слишком ли мелко после пышного начала, после именования величавого рогоносца по высочайшей милости, кончить указанием на Дантеса! Не нужно ли взять выше: не в царственного ли брата обидчика чести Д. Л. Нарышкина, не в императора ли Николая метил составитель пасквиля? Для ответа не нужно искать данных, удостоверяющих факт интимных отношений царя и жены поэта, достаточно поставить и ответить положительно на вопрос, могли ли быть основания для подобного намека. И тут должно сказать, что оснований к такому намеку было не меньше, чем, например, к намеку на близкие отношения Дантеса к Н. Н. Пушкиной.

3

В самом деле, царь интересовался Натальей Николаевной. При его дворе было много прелестных и красивых женщин, но и среди них жена поэта с ее блистательной красотой занимала одно из первых, если не первое место. 6 декабря 1836 года в Николин день на приеме по случаю, высочайшего тезоименитства, по отзыву тонкого знатока женской красоты А. И. Тургенева, Пушкина была первая по красоте и туалету. И слушая восхитительное пение в церкви Зимнего дворца, Тургенев не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных?

А Пушкина и ей подобные красавицы-фрейлины и молодые дамы двора - не только ласкали высочайшие взоры, но и будили высочайшие вожделения. Для придворных красавиц было величайшим счастьем понравиться монарху и ответить на его любовный пыл. Фаворитизм крепко привился в закрытом заведении, которым был русский двор. Наш известный критик Н А. Добролюбов написал целую статейку о "Разврате Николая Павловича и его приближенных любимцев". "Можно сказать, - пишет он, - что нет

и не было при дворе ни одной фрейлины, которая была бы взята ко двору без покушений на ее любовь со стороны или самого государя или кого-нибудь из его августейшего семейства. Едва ли осталась хоть одна из них, которая сохранила свою чистоту до замужества. Обыкновенно порядок был такой: брали девушку знатной фамилии во фрейлины, употребляли ее для услуг благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего, и затем императрица Александра начинала сватать обесчещенную девушку за кого-нибудь из придворных женихов".

Конечно, такая характеристика грешит преувеличением, но в основу положено правильное наблюдение. Уместно дать еще добавление: "царь - самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках; если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному ад'ютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение, под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, - о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с из'явлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примера, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестья. "Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти?" - спросил я даму, любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. - "Никогда! - ответила она с выражением крайнего изумления. - Как это возможно?" - "Но берегитесь, ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам". - "Об'яснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете; я поступлю, как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом"*. Автор этого рассказа сообщает об одном любовном эпизоде Николая - его романе с фрейлиной Урусовой, которую он выдал замуж в 1833 году за князя Радзивилла**.

* (Ach. Gallet de Kultur "Le tzar Nicolas et la sainte Russie" Paris. 1855, стр. 202-203. Острая и любопытная книжка - при некоторых и немалых неточностях. Автор был секретарем у А. Н Демидова, князя Сан-Донато, посетил Россию. В книге между прочим есть рассказ (стр. 57-61) о том, как Пушкин, по приказанию Александра I, был подвергнут телесному наказанию. Рассказ этот был выброшен автором во втором издании книги, под измененным заглавием "La sainte Russie", 1857. В Государственной публичной библиотеке имеется экземпляр, принадлежавший С. П. Полторацкому, с его рукописной заметкой об этой книге. )

** (С этой Урусовой связывали мадригал Пушкина 1827 года: "Не веровал я троице доныне". )

Николай Павлович был царь крепких мужских качеств: кроме жены, у него была еще и официальная, признанная фаворитка, фрейлина В. А. Нелидова, жившая во дворце; но и двоеженство не успокаивало царской похоти; дальше шли "васильковые дурачества", короткие связи с фрейлинами, минуты увлечения молодыми дамами - даже на общедоступных маскарадах. Хорошо рисует влюбленного самодержца А. О. Смирнова, отлично знавшая любовный быт русского двора при Николае и, кажется, сама испытавшая высочайшую любовь. Рассказ ее относится к 1838 году, как раз к тому времени, когда вдова Пушкина скрывалась от света в деревне. "В Аничковском дворце танцовали всякую неделю, в белой гостиной; не приглашалось более ста персон. Государь занимался в особенности баронессой Крюденер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюденер*. Я была свободна, как птица, и смотрела на все эти проделки, как на театральное представление, не подозревая, что тут развивалось драматическое чувство зависти, ненависти, неудовлетворенной страсти, которая не переступала из границ единственно от того, что было сознание в неискренности государя. Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами и взглядами, не всегда прилично красноречивыми. Однажды, в конце бала, когда пара за парой быстро и весело скользили в мазурке, усталые, мы присели в уголке за камином с баронессой Крюденер: она была в белом платье, зеленые листья обвивали ее белокурые локоны; она была блистательно хороша, но невесела. Наискось в дверях стоял царь с Е. М. Бутурлиной, которая беспечной своей веселостью более, чем красотой, всех привлекала, и, казалось, с ней живо говорил; она отворачивалась, играла веером, смеялась иногда и показывала ряд прекрасных белых своих жемчугов; потом, по своей привычке, складывала, протягивая, свои руки, - словом, была в весьма большом смущении. Я сказала мадам Крюденер: "Вы ужинали вместе с государем, но последние почести сейчас для нее". "Он чудак, - сказала она, - нужно, однако, чем-нибудь кончить все это, но он никогда не дойдет до конца - нехватит мужества, он придает странное значение верности. Все эти уловки с нею не приведут ни к какому результату"... Всю эту зиму он ужинал между Крюденер и Мери Пашковой, которой эта роль вовсе не нравилась. Обыкновенно в длинной зале, где гора, ставили стол на четыре прибора; Орлов и Адлерберг садились с ними. После покойный Бенкендорф заступил место Адлерберга, а потом и место государя при Крюденерше. Государь нынешнюю зиму мне сказал: "я уступил свое место другому"**.

* (Е М. Бутурлина, урожд. Комбурлей, - "красавица", создавшая карьеру своему мужу Д П. Бутурлину. Род. в 1805, ум. в 1859 г. )

** (Николаевская эпоха". Воспоминания французского путешественника маркиза де Кюстина. С приложением дневника А. О. Смирновой (1845). М. 1910, стр. 141. )

Картина царского кокетствования изображена очень тонко, и ярко передана любовная атмосфера, царившая на маленьких балах в Аничковом дворце. "Двору хотелось, чтобы Н. Н. Пушкина танцовала в Аничкове, и потому я пожалован в камер-юнкеры", - записал Пушкин в дневнике. Ревность диктовала огорченной соперничеством Крюденер заявление, что Николай придает странное значение верности и в своих романах не доходит до конца. Конечно, доходил до конца.

Интерес царя к Н. Н. Пушкиной не мог не обратить внимания придворных обывателей, но комеражи о царских увлечениях передавались шопотом. И Пушкин знал об ухаживании женолюбивого самодержца и неоднократно предостерегал жену*. "Не кокетничай с царем", - писал он ей не раз. По времени любопытно обращение к жене в письме из Москвы от 5 мая 1836 года: "И про тебя, душа моя, идут кой-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих, однако же видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел: скромность есть лучшее украшение вашего пола". "Кто- то" - конечно, Николай, высочайший повелитель театральных школ и балета. Любопытнейшую запись сделал П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина: "Отношение царя к жене Пушкина. Сам Пушкин говорил Нащокину, что царь, как офицеришка, ухаживает за его женою: нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. - Сам Пушкин сообщал Нащокину свою уверенность в чистом поведении Натальи Николаевны"**.

* (Немногочисленные данные об увлечении Николая Н. Н. Пушкиной собраны М. А. Цявловским в книге "Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым", Москва, 1925, гр. 117-120. Здесь указана и соответствующая литература. )

** (Назв. книга, стр. 45. Нужно отметить, что Бартенев, записывая рассказ Нащокина для себя в свою тетрадь, побоялся писать "царь", а поставил три звездочки. Нечего и говорить о том, что в печать сведения о женолюбии Николая и его ухаживании за Пушкиной не могли проникнуть. )

Нас не может обмануть спокойный тон сообщений Пушкина о царе и Наталье Николаевне. Скандальную хронику двора он хорошо знал. Недаром, записав в дневнике о желании двора (читай: государя) видеть Наталью Николаевну на балах в Аничковом дворце, Пушкин прибавил: "так я же сделаюсь русским Dangeau". Маркиз де Данжо, ад'ютант Людовика XIV, вел дневник и заносил туда все подробности и интимности частной жизни короля изо дня в день. Но отместка, которую собирался сделать Пушкин, лишь в малой степени могла удовлетворить оскорбленную честь - в текущих обстоятельствах. Несомненно, Пушкин с крайней напряженностью следил за перипетиями ухаживания царя и не мог не задать себе вопроса, а что произойдет, если самодержавный монарх от сентиментальных поездок перед окнами перейдет к активным действиям? Такая мысль могла быть только страшна Пушкину, и как бы ни отгонял он ее, избавиться от нее он не мог! При самодержавном царе и нравах русского двора все - самое невероятное - могло сбыться. Царские наперсники, ближайшие слуги, для которых Пушкин был неприятным, враждебным ничтожеством, могли только оказывать всяческое содействие затеям царского сладострастия - тот же Бенкендорф, тот же Нессельроде с охотой приняли бы роли высочайших сводников. А Пушкин не принадлежал к тому разряду супругов, к которому принадлежал муж петербургской рассказчицы.

В записках барона Корфа, лицейского товарища Пушкина, сохранился рассказ об отношениях царя к Н. Н. Пушкиной, который можно оценить, только сопоставляя его с тем, что мы знаем об ухаживаниях царя от самого поэта. В апреле 1848 года Николай, беседуя с Корфом о Пушкине, сказал ему: "Под конец жизни Пушкина, встречаясь очень часто с его женой, которую я искренно любил и теперь люблю, как очень хорошую и добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комеражах, которым ее красота подвергает ее в обществе: я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для себя самой, столько и для счастья мужа при известной его ревности. Она, верно, рассказала об этом мужу, потому что, встретясь где-то со мной, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. - Разве ты и мог ожидать от меня другого? - спросил я его. - Не только мог, государь, но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женой... - Три дня спустя был его последний дуэль".

Николай рассказывает об эпизоде отношений своих к Пушкиной через одиннадцать лет после событий; в это время Наталья Николаевна уже носила фамилию Ланской; она пользовалась исключительным благоволением Николая, а муж ее, П. П. Ланской, делал удивительную карьеру: в это время он был командиром л.-гв. конного полка и свиты генерал-майором, а через год - в 1849 году - был назначен генерал-ад'ютантом. Понятен поэтому эпический тон повествования Николая, не дающий никакого представления о настроении Пушкина при знаменательном разговоре его с царем.

Возвращаюсь к пасквилю. Приведенных данных совершенно достаточно для того, чтобы можно было отстаивать предположенное выше толкование пасквиля: составитель пасквиля мог метить в Николая, и Пушкин мог принять такой намек. Составитель пасквиля наедине мог потирать руки и веселиться в чувствах удовлетворенной злости при одном представлении, что переживает получивший пасквиль историограф, до каких пределов раздражения доходит мнимый рогоносец, совершенно бессильный против указанного обидчика. В разорванных клочках письма Геккерена встречается фраза, которая содержит как бы ответ на оскорбления пасквиля, непонятный нам в целом, в виду отсутствия нескольких клочков... "Дуэли мне недостаточно... достаточно отмщен... письмо... самый след этого гнусного дела, из которого мне легко будет написать главу из моей истории рогоносцев..."*. Пушкин поднимал брошенную перчатку: да, он будет историографом ордена рогоносцев!

* (<"Реконструированный Н. В. Измайловым текст соответствующего места в переводе читается: "Дуэли мне уже недостаточно теперь - о, нет, и каков бы ни был ее исход, я не почту (?) себя достаточно отмщенным ни позором (?), который (?) испытает (?) от нее ваш сын, ни письмом, которое имею честь вам писать и копию с которого я сохраняю для моего личного употребления. Я хочу, чтобы вы дали себе труд самому найти основания, которые были бы достаточны, чтобы побудить меня не плюнуть вам в лицо и уничтожить самый след этого подлого дела, из которого мне будет легко составить прекрасную главу в истории рогоносцев". (См. "Летописи Государственного литературного музея", I, стр. 349). >(Прим. ред.). )

4

В пасквиле три имени. Если вести толкование по царственной линии, то великому магистру Д. Л. Нарышкину противопоставлен император Александр - первый брат, коад'ютору г-ну Александру Пушкину - император Николай - второй брат. Очевидно, и третьему названному в дипломе члену ордена рогоносцев, непременному секретарю графу И. Борху, должен быть противопоставлен или третий брат, или тот же Николай: во всяком случае, член императорской фамилии.

А. С. Поляков, изучавший пасквиль, не нашел никаких сведений об этом Борхе. "О каком И (Ж?) Борхе говорит аноним, сказать трудно. Кроме графа А. М. Борха, другого мы не знаем. Не было ли здесь описки?" Поляков хочет сказать, не надо ли инициал "И" считать ошибочным и не читать ли вместо "И" букву "А".* "Не на него ли метило анонимное письмо?" - ставит дальше вопрос А. С. Поляков. В дуэльной истории Пушкина встречается имя жены графа А. М. Борха, Софьи Ивановны Борх, урожденной Лаваль - приятельницы А. О. Смирновой и графини М. Д. Нессельроде Необходимо поэтому войти в подробности о семье Борх и представить результаты наших розысков как в литературе, так и в различных архивах.

* (См. "Николаевская эпоха", назв. соч., упоминание о С. И. Борх в дневнике А. О. Смирновой, стр. 140, а также упоминание и в фальшивых "Записках А. О. Смирновой", СПБ 1894, ч. I, стр. 36; 1897, ч. II, стр. 21 - 22. )

В 1 783 году генеральный обозный войск княжества Литовского и Люценский староста Михаил Борх грамотой Иосифа II, римского императора, был возведен с потомством в графское достоинство. В 1839 году дети его искали русского графства, и 20 сентября этого года Николай утвердил мнение государственного совета о признании в графском достоинстве графов Борх и в Российской империи.

У графа Михаила Борха было три сына: Карл, Александр и Иосиф. Старший, Карл, нас не интересует, рредний, Александр, родился 18 февраля 1804 года, младший, Иосиф, 30 июля 1807 года (мать их - Элеонора Борх, урожд. графиня де Броуне). Александр Борх делал дипломатическую карьеру, а по нему равнялся и его младший брат. По формулярному списку Александр Борх вступил на службу в коллегию иностранных дел в 1822 году студентом, в 1823 году стал актуариусом и т. д. С февраля 1826 года мы находим его в русской миссии во Флоренции в должности секретаря; с февраля 1827 по апрель 1829 года он исправлял должность поверенного в делах во Флоренции, в 1831 году отозван из Флоренции к службе в Петербург, в министерство иностранных дел, и здесь быстро пошел в гору, повышаясь и по службе и в придворном звании. В декабре 1830 года он был камергером, с апреля 1834 - в должности церемониймейстера. Служебное его положение было упрочено женитьбой на дочери его начальника графа Ивана Степановича Лаваля - графине Софье Ивановне. 26 марта 1833 года князь Вяземский сообщал А. И. Тургеневу о помолвке Лаваль: "София Лаваль помолвлена за Борха, и старик Лаваль не стоит на ногах от радости, а зыблется. Вчера во дворце у всенощной с вербою и свечой в руке il avait I'air d'un feu follet*. На время отпуска графа Лаваля (с 1 ноября 1835 по 29 мая 1836 г.), стоявшего во главе 1-й особой экспедиции в департаменте внешних сношений, Александр Борх замещал его. И он, дипломат, делавший карьеру при министре графе Нессельроде, и жена его, София Борх, были, конечно, приняты в доме Нессельроде**.

* (Остафьевский архив князей Вяземских, СПБ 1899, т. III, стр. 229. Не заключается ли в сообщении, подчеркивающем радость графа Лаваля, сбывающего свою дочь, фрейлину двора, какого-либо указания на затруднения интимного характера при выдаче дочери замуж? )

** (Граф Нессельроде находился в теснейших дружественных отношениях с австрийским посланником в Петербурге графом Лебцельтерном, женатым на другой дочери графа Лаваля - Зинаиде Ивановне. Третья дочь - Екатерина - была за мужем за кн. С. П. Трубецким, неудачным диктатором 14 декабря 1825 года. О близости и даже о родстве Нессельроде с Лебцельтерном говорит кн. П. В. Долгоруков в "Листке". (1864, 23 июля, стр. 164) и в "Будущности" (1860, № 3-4, стр. 23). )

Дальнейшая судьба графа Борха нам неинтересна, а о графине Софье Борх надо сказать, что она была дамой-патронессой, с 1834 года состояла действительным членом совета Патриотического дамского общества, с 1841 года исправляла обязанности вице-президента совета этого общества. Кн. П. В. Долгоруков, очень скупой на положительные отзывы о людях, о графине Борх пишет: "Она - одна из самых выдающихся русских женщин, одаренная высоким умом, проницательным в высшей мере и в то же время обаятельным, превосходным сердцем и благородным характером. Она дала доказательство своих качеств в своем поведении по отношению к своей сестре, жене князя Сергея Трубецкого, сосланного в Сибирь Николаем. Графиня Борх в течение всей ссылки была добрым ангелом своей сестры и ее семьи". По делам благотворительным графиня Борх была в дружеских отношениях с кн. В. Ф. Одоевским. Какую-то роль в дуэльной истории Пушкина графиня Борх играла. В фальшивых записках А. О. Смирновой читаем о письме Софьи Борх, в котором она оправдывает чету Нессельроде от упреков в скверном отношении к Пушкину и в чрезмерно приветливом к семье Геккеренов. Поверим на этот раз запискам Смирновой. Возможно, что именно о ней упоминает старый Геккерен в письме к приемному сыну. "Мадам Н. (конечно, Нессельроде) и графиня Б. тебе расскажут о многом. Они обе горячо интересуются нами". Если это предположение верно, то тогда ее надо считать одной из двух высокопоставленных дам, бывших поверенными всех тревог Геккерена, которым он день за днем давал отчет во всех своих усилиях порвать несчастную связь сына с Н. Н. Пушкиной. По всем данным графиню С. И. Борх должно считать в лагере врагов Пушкина.

Переходим к младшему брату, Иосифу Борху. В службу он вступил в ведомство государственной коллегии иностранных дел в 1827 году студентом, в актуариусы произведен в апреле 1829 года, в протоколисты в апреле 1832 года; в титулярные советники в апреле 1835 года; в этом же году назначен вторым переводчиком при 2-м (позднее 3-м) отделении департамента внутренних сношений. В этой должности мы застаем его в конце 1836 года. Кроме того, он имел и придворное звание: 7 апреля 1832 года он был пожалован в камер-юнкеры. Состояние его, по формуляру, заключалось в 2 000 душ в Витебской губернии. В 1839 году он был уволен в отпуск за границу к минеральным водам, а в апреле 1840 года министр императорского двора князь Волконский уведомил придворную контору о том, что титулярного советника графа Борха, согласно прошению его, высочайше повелено уволить от службы с награждением следующим чином. На сем основании он был исключен из списков. Вот и все официальные сведения, которые удалось нам разыскать о графе Иосифе Борх. Но надо найти ключ к наименованию его непременным секретарем ордена рогоносцев, наряду с Нарышкиным и Пушкиным.

Женился он 13 июля 1830 года на Любови Викентьевне Голынской, а она была дочерью тайного советника Викентия Ивановича Голынского от брака его с Любовью Ивановной Гончаровой и приходилась таким образом сродни Наталье Николаевне Пушкиной. Любовь Ивановна Гончарова была внучкой основателя фамилии Гончаровых, Афанасия Абрамовича, а внуком его был дедушка Натальи Николаевны, Афанасий Николаевич. Любовь Ивановна умерла в 1822 году, оставив мужу своему Викентию Ивановичу Голынскому огромное потомство (восемь человек детей) и большой наследственный процесс, неразрешенный при жизни Голынского (умер до 1832 года) и законченный уже опекуном малолетних Голынских - сенатором Павлом Сумароковым и действ. ст. сов. Петром Борейша*.

* (Несколько строк дальнейшего текста, относящегося к послужному списку Голынского, редакцией опущено. )

Из многочисленного потомства, оставленного Голынским, наше внимание привлекают две старшие дочери: Ольга (в 1813 году по послужному списку отца) пяти лет и Любовь (в этом же году) одного года. Ольга Викентьевна Голынская - та самая, которая вышла в 1836 году замуж за приехавшего в Россию французского журналиста Леве-Веймара, автора благожелательной памяти Пушкина статьи в "Journal des Debats". Любопытные о Голынской сведения находим в письме сестры Пушкина Ольги Сергеевны к отцу Сергею Львовичу от 2 ноября 1836 года: "Вы пишете мне о браке m-lle Гончаровой (выходившей за Дантеса), а я сообщу вам о браке ее кузины m-lle Голынской. Помните вы бывшую невесту Погодина (генерал-интендант действующей армии), она об'ехала Европу совсем одна в поисках приключений, вернулась из Парижа под вымышленным именем в сопровождении молодого французского маркиза, посмеиваясь над светом и в особенности над стариком Погодиным, который осыпал ее деньгами и подарками. Она проездом сейчас здесь и замужем - за кем бы вы думали - за известным Леве-Веймаром! Говорят, она глупа, а я думаю, что она очень умна: ей 34 года, она некрасива; быть три раза просватанной и выйти замуж за Веймара - в самом деле это не так глупо!" В 1836 году она уехала вместе с мужем из России; Леве-Веймар был не только журналистом, но и дипломатом. Он поддерживал русские связи; находим о нем много упоминаний и в дневниках А. И. Тургенева, и в его письмах к кн. П. А. Вяземскому о нем и о его жене, о последней довольно странного характера. Так, 2 января 1839 года Тургенев сообщал, что он, утром получив от князя Вяземского поручение к Леве-Веймару, пошел "в Веймар, но уже не застал Льва, а львица еще покоилась в об'ятиях Морфея, avec un M"*.

* (С неким М.)

Повидимому, Ольга Голынская не была банальной светской женщиной и не скрывала своих свободных нравов. О сестре Любови знаем меньше, но то, что знаем, свидетельствует также о большой легкости нравов. Поразительное известие о чете Борх идет от Пушкина. В библиотеке М. Н. Лонгинова, находящейся ныне в Пушкинском Доме, оказался экземпляр известной книжки Аммосова о "Последних днях жизни Пушкина". Лонгинов внимательно прочел эту книжку - он писал о ней отзыв для "Современной летописи" - и сделал на листках, вклеенных в книгу, некоторые фактические дополнения: так, он вписал текст пасквиля, пометив его в серии документов под № XIV, а под № XVII записал: "Подробности о переезде Пушкина и Данзаса от кондитерской Вольфа до места поединка". Подробностей записано М. Н. Лонгиновым две: одна воспроизведена Лонгиновым в рецензии на книгу Аммосова*, другая: "по дороге им попались едущие в карете четверней граф И. М. Борх (см. о нем приложение)** с женой, рожденной Голынской. Увидя их, Пушкин сказал Данзасу: "Voila deux menages exemplaires" (вот две образцовых семьи) и, заметя, что Данзас не вдруг понял это, он прибавил: "ведь жена живет с кучером, а муж - с форейтором"***. Пушкин отразил в своей фразе светскую молву, сказал что-то общеизвестное и непонятное только для Данзаса, служившего вне Петербурга и жившего здесь только наездами.

* (Привожу запись Лонгинова: "Покойная графиня А. К. Воронцова-Дашкова встретил" в это время Пушкина и Данзаса, едущих, на острова. Она догадалась о причине этой поездки, искала кого-нибудь, чтобы помешать делу, и, не найдя к тому возможности, приехал домой в отчаянии. Она знала, что было уже поздно, и повторяла печально: "вы увидите, что с Пушкиным случилось большое несчастье". )

** (Под № 14 - переписанный рукою Лонгинова пасквиль. )

*** (Указанием записи Лонгинова в книжке Аммосова я обязан П. Е. Рейнботу. )

Так вот кто такой - граф Иосиф Борх, непременный секретарь ордена рогоносцев; он был из круга "астов", как говорили тогда. Вспомним признание кн. А. В. Трубецкого о том, что в 30-х годах в высшем петербургском свете было развито бугрство и что Дантес был связан с Геккереном на этой почве*. Да, это было распространенным явлением в Петербурге среди высшего света - преимущественно в дипломатическом кругу. Поставляли "астов" и два учебных заведения: пажеский его величества корпус и школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой учился Лермонтов. Сохранилась значительных размеров рукописная стихотворная литература на педерастические темы, процветавшая в школе гвардейских подпрапорщиков, целые поэмы, среди них немало произведений пера Лермонтова. В дальнейшем изложении нам еще не раз придется встречаться с общественной группировкой по "астическому" признаку.

* (Имеется в виду напечатанный П. Е. Щеголевым в его книге и в настоящем издании опущенный "Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу" кн. А. В Трубецкого".> (Прим. ред.). )

О жене Борха "с кучером" встречаем ряд сведений в письмах Андрея Николаевича Карамзина к матери Е. А. Карамзиной, писанных летом 1837 года из Баден-Бадена.

5

На несколько мгновений перенесемся в этот курорт, излюбленный русской знатью. Русская аристократия по сезонам всегда переполняла его; так было и в летний сезон 1837 года - после убийства Пушкина. Тут сошлись все наши, tout le monde* и А. О. Смирнова с мужем, и кн. Ольга Долгорукая, и господин Платонов, безнадежно влюбленный в Смирнову, и чета Киселевых, и граф Лев Соллогуб, и Свистуновы, и Радзивилл, и Полуектова, и графиня Панина... Словом все. И все они sont toujours et partout les me-mes**. Тут же и Дантес с женой, и старый Геккерен, и графиня Борх с мужем***. На короткое время наезжал и великий князь Михаил Павлович. Прогулки, танцы, балы приемы... Андрей Карамзин познакомился с ней, с графиней Борх, 25 июня на празднике русской колонии в день рождения Николая. "За обедом, - пишет он матери, - я сидел между Полуектовой и графиней Борх, с которой тут же познакомился. Nous avions un sujet tout trouve, Ernest**** Штакельберг. Скажите ему, что она сперва очень покраснела, но потом обошлось, и так как нам обоим беспрестанно подливали, то к концу обеда мы стали очень откровенны. Она очень хороша". Она очень понравилась Карамзину, и у него нет для нее других эпитетов, как: миленькая, прелестная, хорошенькая. Он был ее спутником в partie de plaisir*****, кавалером в танцах. Но мужа он не выносил, он аттестовал его несносным, грубым, глупым и просто "умником" в кавычках. "В последнее воскресенье, - писал Карамзин матери, - ездил я верхом с графиней Борх... на высокую гору. Мы все были веселы и довольны, одна бедная и милая графиня беспокоилась оттого, что муж, ехавший за нами в коляске, не мог следовать по дурной дороге и был вынужден воротиться... Кислая фигура de ce vilain ayorton de mari наводила уныние на все общество". Avorton de mari - хорошее прозвище для рогоносца, живущего с форейтором, - avorton - выкидыш, недоносок, выродок - муж-выкидыш, муж-недоносок! И среди этого русского общества царил Дантес. Карамзин встречался с ним на общих забавах и удовольствиях. Дантес участвовал и в этой поездке с Карамзиным и четой Борх: "за веселым обедом в трактире, подстрекаемый шампанским, он довел нас до судорог от смеха. На балу в присутствии семьи герцога Баденского Дантес предводительствовал мазуркой в паре с графиней Борх.

* (Весь свет.)

** (Они всегда и везде одни и те же.)

*** (Речь идет именно о чете - Иосиф и Любовь Борх. Из формулярного списка видно, что в июне 1837 года Иосиф Борх получил отпуск к минеральным водам.)

**** (У нас была уже готовая тема, Эрнест...)

***** (В развлечениях.)

А вот и русский бал у Полуектовой... "Странно было, - писал Карамзин, - мне смотреть на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые". А у рулетки торчал старый Геккерен! Блестящая иллюстрация к лицемерным утверждениям о том, как отвернулись все русские, бывшие в Бадене, от убийцы Пушкина.

А вот и еще одно неизвестное в литературе и заслуживающее всяческого доверия свидетельство об отношении к Дантесу и Пушкину государева брата, великого князя Михаила Павловича. Это свидетельство принадлежит князю Одоевскому и извлечено из его дневника: "Встретивши Дантеса (убившего Пушкина) в Бадене, который, как богатый человек и барон, весело прогуливался с шляпой набекрень, Михаил Павлович три дня был расстроен. Когда графиня Соллогуб-мать, которую он очень любил, спросила у него о причине его расстройства, он ответил: "Кого я видел? Дантеса! - Воспоминание о Пушкине вас встревожило? - О, нет! туда ему и дорога! - Так что же? - Да сам Дантес! бедный!- подумайте, ведь он солдат".

"Все это было, - добавляет Одоевский, хорошо лично знавший Михаила Павловича, - в нем - не притворство, но таков был склад его идей"*.

* (Гос. публ. библиотека, бумаги В. Ф. Одоевского, сборник №15. Как тут не вспомнить слова П. И. Бартенева: "Высокая и в высшей степени примечательная личность этого человека почти неизвестна в русской литературе... Пушкин высоко ценил и любил великого князя". "Русский архив", 1873, т. I, 0424 -0425. )

Вот все наши сведения о графине Любови Борх. Мы еще знаем, что графиня Эмма Борх, рожденная Голынская, умерла 11 марта 1868 года и похоронена в Париже на кладбище Montmorency.

Но "по царственной линии" для Борха пока нет материалов.

6

Но если даже с Борхом по царственной линии и ничего не выходит, все же у нас достаточно оснований для предположения, что анонимный пасквилянт наносил язвительную рану чести Пушкина намеком на Николая. Если мы допустим такое предположение, то для нас станет понятным и участие посла Геккерена в фабрикации пасквиля. Обвинение Геккерена в составлении диплома, резкое и решительное, идет от Пушкина, но это обвинение страдает психологической неувязкой, пока мы думаем, что пасквиль метил в Наталью Николаевну и Дантеса. Трудно принять, что Геккерен хотел навести ревнивое внимание Пушкина на любовную игру своего приемного сына: не мог же он думать, что Пушкин пройдет молчанием такой намек. А вот направить, через анонимный пасквиль, намек на царя - это выдумка, достойная дипломата, и автор ее, по собственному соображению, должен был остаться в состоянии полной неуязвимости. Мотивы, толкавшие Геккерена на учинение неприятности Пушкину, ясны.

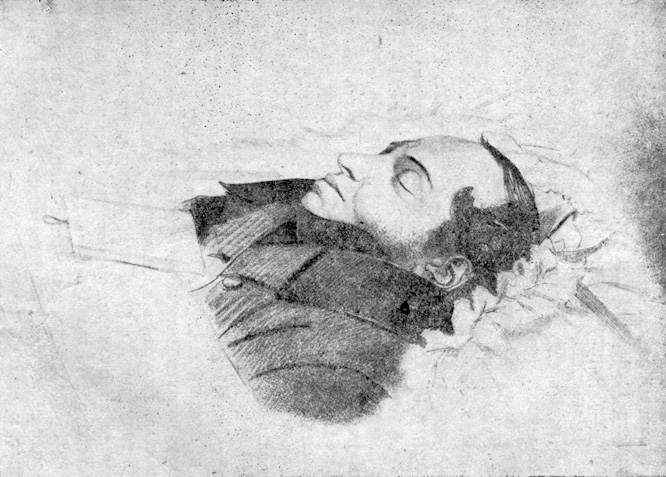

Пушкин в гробу. Рисунок Бруни

Дело в том, что осенью 1836 года чета Геккеренов, отец и приемный сын, были одурачены Пушкиным. В истории дуэли мы привели бесспорные свидетельства того, что мысль о женитьбе Дантеса на Катерине Гончаровой возникла и существовала до получения Пушкиным анонимных писем и, следовательно, до вызова.

Вылущивая зерно истины из рассказа А. В. Трубецкого, я приходил к заключению: правдоподобным остается один факт - "раз Дантес и Н. Н. Пушкина были настигнуты поэтом; Н. Н. об'яснила свое интимничанье намерением Дантеса сделать предложение ее сестре Екатерине, и об этой своей, об'ясняющей свидание, уловке довела до сведения Дантеса". Дантес был настигнут Натальей Николаевной и вынужден был подтвердить перед Пушкиным об'яснение Н. Н. Я не обратил в свое время внимания на одно свидетельство, весьма авторитетное, приведенное в воспоминаниях Альфреда Фаллу, известного французского политического деятеля, монархиста и клерикала, биографа пресловутой m-me Свечиной. В 1836 году, на 26 году от рождения, вместе с маркизом де ла Бульери, он посетил Россию и побывал в Петербурге. M-me Свечина дала ему рекомендации к m-me Нессельроде, жене вице-канцлера, а m-me Нессельроде обласкала странствующих французов и приставила к ним показывать город и жизнь сначала своего сына Д. К. Нессельроде, а потом блестящих кавалергардов - князя Александра Трубецкого, знакомого нам по его рассказу о дуэли, и барона Жоржа Геккерена. Уезжая летом из Петербурга, Фаллу увозил самое светлое о них воспоминание. Через год он появился в салоне m-me Свечиной. "Первое лицо, которое я встретил, m-me Нессельроде. Эти две подруги, разделенные скорее обстоятельствами, чем расстоянием, редкий год проводили без свиданий. Когда имп. Николай потребовал от Луи-Филиппа отзыва Баранта, Свечина и Нессельроде назначали встречи в Франкфурте, Бадене или провинциальном французском городке, где легко было соблюсти инкогнито, и когда отношения между Россией и Францией налаживались, Нессельроде проводила в Париже недели и посвящала почти все свои вечера Свечиной". Фаллу стал расспрашивать и о петербургских новостях, и от нее узнал и о катастоофе, постигшей Геккерена. Фаллу вслед за этими словами сообщает следующий рассказ из непререкаемого источника (de source irrecusable). "Однажды утром Геккерен увидел у себя в комнате Пушкина, поэта самого популярного в России". "Как случилось, господин барон, - сказал Пушкин ему, - что я нашел у себя письма вашей руки?" Он держал в руке письма, действительно содержавшие выражение пылкой страсти. - "У вас нет повода считать себя обиженным, - ответил Геккерен, - m-me Пушкина согласилась их принять у меня только для того, чтобы передать их своей сестре, на которой я хочу жениться". - "В таком случае женитесь". - "Моя семья не дает мне согласия". - "Добейтесь его". Эта беседа создала очень щекотливое положение, и если бы брак не состоялся, m-me Пушкина могла бы быть серьезно скомпрометирована. Жорж Геккерен долго не колебался, и немного спустя Петербург поздравлял его с браком"**. "Непререкаемый источник" - конечно m-me Нессельроде. Думаю, что эта женщина, смахивавшая на мужчину, державшая в руках своего мужа, заправлявшая мнением света, положительная и точная, друг семьи Геккеренов, правильно передала историю первого столкновения Пушкина с Дантесом. Теперь можно поверить и в записочки, которые, по словам Трубецкого, носила горничная Н. Н. Пушкиной к Дантесу. Сопоставим и показание Дантеса в военно-судной комиссии о коротеньких записочках, коих выражения могли возбудить щекотливость Пушкина как мужа. Да, так оно и было в действительности, как рассказывала Нессельроде - так случилось в конце лета 1836 года. Слово о женитьбу вылетело из уст Дантеса совсем неожиданно для него самого. 11 сентября кавалергарды перешли с Черной речки на городские квартиры, начался осенний городской сезон, и проект свадьбы повис в воздухе. Неохота самому в петлю голову класть, и, понятно, Геккерены - и Луи и Жорж - стремились отвязаться от вылетевшего слова, отбиться от совсем неподходящего брака. Конечно, росло чувство раздражения и ненависти к Пушкину, являлось желание отмстить ему за то дурацкое положение, в которое он их поставил. "В то время, - вспоминает Трубецкой, - несколько шалунов из молодежи - между прочим Урусов, Опочинин, Строганов, мой cousin* - стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам".

* (Двоюродный брат.)

** (Memoires d'un royal'ste par le comte de Falioux. Paris, 1888, т. I, p. 186-187 и 134-137. Выдержки из воспоминаний - специально о русском дворе и Петербурге - приведены в брошюре Н. И. Радцига "Россия Николая I по мемуарам Фаллу". Ярославль, 1926. Рассказ Фаллу, по сви...... )

Естественно возникала мысль отвести внимание Пушкина от случая с Дантесом и направить его гнев в другую сторону. Отсюда - диплом по царственной линии с намеком на царя и Наталью Николаевну. В таком деле мог принять участие Геккерен. Ему не нужно было самому писать этот диплом, достаточно было внушить, вдохновить кого-либо из окружавшей его молодежи.

Что же вышло? Пушкин получил диплом, понял куда направлена стрела, сразу разгадал игру Геккерена, сразу признал его составителем диплома. В черновых набросках письма к Геккерену читаем: "Не прошло и трех дней в розысках, как я узнал в чем дело. Если дипломатия ничто иное, как искусство знать о том, что делается у других, и разрушать их замыслы, то вы отдадите мне справедливость, сознаваясь, что сами потерпели поражения на всех пунктах". На клочках другого разорванного черновика письма Пушкина можно прочесть: "удар, который, как полагало... безымянное письмо было получено... я получил три экземпляра... были розданы... смастерили с такими ничтожными предосторожностями... с первого взгляда я напал на след сочинителя. Я более не беспокоился... я был... отыскать моего шутника (моих шутников)"...

В действиях Пушкина в ноябре месяце резко намечаются две линии: одна - в сторону Дантеса, другая - в сторону Геккерена. На нападение он ответил двумя ударами. Первый удар пришелся по Дантесу. Пушкин послал ему вызов. Ход был совершенно неожиданным для Геккерена буквально его ниспроверг. Геккерен взвился, завертелся, завизжал, как пришибленная собачонка, и бросился спасать положение. История его метаний известна. Тут волей-неволей приходилось поступить по слову, вылетевшему из уст Дантеса летом. Поставив Дантеса на колени, Пушкин собирался нанести второй удар уже по нидерландскому посланнику. Вызов Дантеса был взят обратно, первый хлопотун Жуковский собирался почить от посреднических дел, и вдруг ему передают слова Пушкина, сказанные им в салоне кн. В. Ф. Вяземской: "я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит человека в грязь; громкие подвиги Раевского - детская игра перед тем, что я намерен сделать"... О чувстве, с каким Пушкин говорил эти слова, можно судить по рассказу графа Соллогуба о беседе, которую Пушкин имел с ним 21 ноября у себя на дому. "Послушайте, вы были более секундантом Дантеса, чем моим; однако, я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет". Он запер дверь и сказал: "Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерену. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте". Тут он прочитал мне известное нам письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я выразить против такой сокрушительной страсти?" 2ком.

Небольшое отступление - на тему о громких подвигах Александра Раевского. Скандал был огромный и разразился во время пребывания царицы в Одессе. Раевский, у которого был длительный роман с женой князя. М. С. Воронцова, встретил ее на улице и отчитал на всю Одессу. Он кричал ей что-то вроде: "Позаботьтесь о нашей дочери" и т. п. Чтобы удалить Раевского, Воронцов обратился по начальству с доносом на политическую благонадежность Раевского, и по высочайшему повелению он был выслан из Одессы. Скандал разошелся по всей России. Не совсем ясны мотивы поведения Раевского. Он устраивал скандал своей возлюбленной, но из-за кого? Не муж стал поперек дороги, а кто-то другой, но кто? Императрица долго не хотела слышать о Раевском: по выражению Николая, он ее встревожил.

Граф Соллогуб писал свои воспоминания через несколько десятков лет после событий, и ему казлось, что письмо, читанное ему Пушкиным в ноябре, было тем самым, которое было послано в январе: впрочем, Соллогуб добавлял: "только прежнее письмо было, если я не ошибаюсь, длиннее и, как оно ни покажется невероятным, еще оскорбительнее". Письма, конечно, не были тожественны, но некоторые места в январском письме могли быть воспроизведены с приблизительной точностью. В изложении истории дуэли я приходил к заключению, что частичное осуществление плана необычайного отмщения Геккерену нужно видеть в известном письме к графу Бенкендорфу от 21 ноября. Нельзя не обратить внимания на то, что 21 ноября происходила беседа с Соллогубом. Решаюсь привести вновь это письмо целиком:

"Граф! Считаю, что я вправе и даже обязан сообщить вашему сиятельству о том, что произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра безымянного письма, оскорбительного для моей собственной и для жены моей чести. По виду бумаги, по слогу письма, по его редакции, я с первой же минуты догадался, что оно от иностранца, человека высшего круга, дипломата. Я стал разыскивать. Узнаю, что семь или восемь особ в тот же день получили по экземпляру такого же письма, запечатанного и адресованного на мое имя, под двойным конвертом. Большая часть лиц, его получивших, подозревая гнусность, не переслали его ко мне. Вообще негодовали на столь подлую и незаслуженную обиду; но, повторяя, что поведение моей жены безукоризненное, говорили, что поводом к этой гнусности послужило настойчивое ухаживание за ней г. д'Антеса.

Не мне было допустить, чтобы в данном случае имя жены моей было связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил передать это г. д'Антесу. Барон Геккерен приехал ко мне и принял вызов за г. д'Антеса, прося у меня двухнедельной отсрочки.

Случилось так, что в этот условленный промежуток времени д'Антес влюбился в мою свояченицу, девицу Гончарову, и стал просить ее руки. Узнав об этом по общественным слухам, я поручил попросить г. д'Аршиака (секунданта д'Антеса) смотреть на мой вызов, как на несостоявшийся. Между тем я удостоверился, что безымянное письмо было от г. Геккерена, о чем считаю долгом уведомить правительство и общество.

Будучи единым судьею и блюстителем моей и жениной чести, а потому не требуя ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу кому бы то ни было пред'являть доказательств того, что утверждаю.

Во всяком случае надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия моего к особе вашей. С этим чувством имею честь быть и проч.".

Чтобы ощутить всю чрезвычайность, всю разительность замышленной Пушкиным мести, полной, совершенной, опрокидывающей человека в грязь, нельзя остановиться на том толковании письма, которое я дал в очерке дуэльной истории, надо итти дальше, надо принять предлагаемое толкование диплома "по царственной линии". Привлечь высочайшее внимание к пасквилю, пред'явить его царю: "не я один, муж Натальи Николаевны, помянут здесь, но и брат ваш, да и вы сами, ваше величество. А смастерил этот пасквиль господин голландский посланник барон Геккерен. Обратите на его голову громы и молнию!!" Такой диплом для Николая Павловича то же, что кусок красной материи для быка. Да, в таком случае произошел бы, действительно, скандал, единственный в своем роде, и громкие подвиги Раевского, конечно, детская игра в сравнении с ним! Если же остаться при прежнем толковании пасквиля как намека на Дантеса, тогда бездоказательная компрометация Геккерена по частному, семейному поводу, сделанная бездоказательно в оригинальном письме, представлялась бы бледной попыткой с негодными средствами. Такое уведомление не достигло бы цели - это надо признать.

Не было бы эффекта!

Указание на Геккерена как на составителя подметного письма, задевающего семейную честь императорской фамилии, сослужило бы Пушкину несомненную пользу и в отношениях царя к чете Пушкиных. Произошло бы поражение и другого опасного - гораздо более опасного, чем Дантес, - поклонника Натальи Николаевны - Николая Павловича Романова. Атмосфера была бы разрежена. Вот та тонкая игра, которую хотел повести Пушкин!

Пушкин был обязан к величайшей осторожности в своих действиях и свое крайнее раздражение должен был ввести в тихие берега светского благоприличия. Николай должен был почувствовать намек Пушкина, но весь гнев его должен был пасть на Геккерена.

Особый смысл приобретает фраза письма: "не мне было допустить, чтобы, в данном случае, имя жены моей было связано с чьим бы то ни было именем". По принятому толкованию пасквиля ни с чьим, кроме Дантеса, и не связывали, а при предлагаемом - выражение Пушкина понятно: с чьим бы то ни было именем: Дантеса, царя - все равно.

Каким образом Пушкин мог осуществить свое намерение? К кому он должен был обратиться? Прямо к царю он не имел доступа. Значит, к одному из приближенных. Письмо 21 ноября принято считать адресованным к Бенкендорфу (3 ком.), хотя в рукописных списках и при первом появлении в печати оно было отнесено к Бенкендорфу только предположительно. Мне представляется возможным отнести его теперь к графу Нессельроде, министру иностранных дел. Если компрометировать Геккерена, то, конечно, надо делать это по соответствующему ведомству, не по III отделению, а по ведомству иностранных дел. Остается открытым вопрос: отправил ли по адресу свое письмо Пушкин? В обнаруженном в 1917 году секретном досье III отделения такого письма к Бенкендорфу не оказалось - лишнее возможное подтверждение предположения о Нессельроде как адресате письма. А если оно направлено Пушкиным графу Нессельроде и им получено, то могло ли случиться так, что Нессельроде скрыл его в тайнике своего стола и не дал ходу? На этот вопрос с глубоким убеждением могу ответить: да, так могло быть (4. ком).

7

Графиня М. Д. Нессельроде играла виднейшую роль в высшем свете и при дворе. На этот счет показания современников сходятся. Дадим слово ее поклоннику, Альфреду Фаллу: "граф Нессельроде играл в течение долгого периода в России ту же роль, какую играл в Австрии Меттерних; он был непохож только по внешности. Это был человек небольшого роста, с умными глазами, закрытыми толстыми стеклами очков. Великосветские манеры, которым я удивлялся в австрийском канцлере, достались в удел графине Нессельроде; ее лицо и рост были благородны и внушительны. Те, кто видел ее на короткое время и официально, сделали ей репутацию упрямой и жесткой женщины. Но это ошибка и несправедливость.... Графиня при дворе и даже в глазах императорской фамилии пользовалась моральным авторитетом, независимо от ее высокого положения".

Вот отзыв другого поклонника графини Нессельроде, барона М. А. Корфа:

"Графиня Мария Дмитриевна Нессельроде, по необыкновенному уму своему и высокому просвещению и особенно по твердому, железному характеру, была, конечно, одною из примечательнейших, а по общественному своему положению и, влиянию на высший петербургский круг одною из значительнейших наших дам в царствование императора Николая. С суровой наружностью, с холодным и даже презрительным высокомерием ко всем, мало ей знакомым или приходившимся ей не по нраву, с решительной наклонностью владычествовать и первенствовать, наконец, с нескрываемым пренебрежением ко всякой личной пошлости или ничтожности, она имела очень мало настоящих друзей и в обществе, хотя, созидая и разрушая репутации, она влекла всегда за собой многочисленную толпу последователей и поклонников; ее, в противоположность графу Бенкендорфу, гораздо больше боялись, нежели любили. Кто видел ее только в ее гостиной, прислоненную к углу дивана, в полулежачем положении, едва приметным движением головы встречающую входящих, каково бы ни было их положение в свете, тот не мог составить себе никакого понятия об этой необыкновенной женщине, или разве получал о ней одно понятие, самое невыгодное. Сокровища ее ума и сердца, очень теплого под этой ледяной оболочкой, открывались только для тех, которых она удостаивала своей приязнью; этому небольшому кругу избранных, составлявших для нее, так сказать, общество в обществе, она являлась уже, везде и во всех случаях, самым верным, надежным и горячим, а по положению своему и могущественным другом. Сколько вражда ее была ужасна и опасна, столько и дружба - я испытал это на себе многие годы - неизменна, заботлива, охранительна, иногда даже до ослепления и пристрастия. Совершенный мужчина по характеру и вкусам, частию и по занятиям, почти и по наружности, она, казалось, преднамеренно отклоняла и отвергала от себя все, имевшее вид женственности. Так и самый разговор ее вращался всегда в предметах, обыкновенно находящихся вне круга дамских бесед. Она любила говорить о серьезной литературе, о высшей администрации и политике, - более, однако, внутренней, чтобы не компрометировать случайно своего мужа, - о государственных наших людях, о действиях правительства и о новых его постановлениях, соединяя в себе, впрочем, две противоположности: беспредельную преданность не только монархическому началу, но и царственному нашему дому, с самою взыскательною оппозициею против распоряжений правительства и даже против личных действий его членов, так что великий князь Михаил Павлович, никогда не жаловавший графини, говоря о ней, называл ее в шутку: се bon monsieur de Robespierre*. При большой резкости в мнениях и приговорах графиня была большей частью основательна в, своих суждениях и чрезвычайно счастлива на меткие слова, умные наблюдения, тонкие и оригинальные замечания. Но все это она оставляла для своего тесного кружка, а в свете сохраняла редко прерываемое молчание и самое аристократическое спокойствие. Салон графини Нессельроде, после смерти соперничествовавшего с ней в этом отношении князя Кочубея, был неоспоримо первым с С.-Петербурге; попасть в него, при его исключительности, представляло трудную задачу; удержаться в нем, при разборчивости и уничижительной гордости хозяйки, было почти ещё мудренее; но кто водворился в нем, тому это служило открытым пропуском во весь высший круг".

* (Добрейший господин Робеспьер.)

В характеристике, оставленной Корфом, одна черта обращает особое внимание: вражда ее была ужасна и опасна. Эту черточку мы запомним.

После Фаллу и Корфа - слово князю П. П. Вяземскому, сыну друга Пушкина: "Графиня Нессельроде, одаренная характером независимым, непреклонная в своих убеждениях, верный и горячий друг своих друзей, руководимая личными убеждениями и порывами сердца, самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества и была последней гордой, могущественной представительницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в Сенжерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и салоне графини Нессельроде в доме министерства иностранных дел в Петербурге. Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитического олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца ее, графа Гурьева, бывшего министром финансов в царствование императора Александра I".

После этих выспренных характеристик, грешащих одинаковым гиперболизмом, сведем графиню Марью Дмитриевну Нессельроде на землю с метафорических небес. Мы располагаем показаниями о чете Нессельроде человека, отлично знавшего высший свет и двор николаевского времени, князя П. В. Долгорукова. Его рассказы до сих пор не были введены в научный оборот.

Сначала о графе: "Карл Васильевич Нессельроде, немец происхождением и, по своим понятиям, немец старого покроя: человек ума не обширного, но ума необыкновенно хитрого и тонкого, ловкий и вкрадчивый от природы, но совершенно чуждый потребностям современным, им принимаемым за прихоть игривого воображения. Искусный пройдоха, обретший большую помощь в хитрости и ловкости своей жены-повелительницы, столь же искусной, как и он, пройдохи, и к тому же страшнейшей взяточницы, Нессельроде был отменно способным к ведению обыденных, мелких дипломатических переговоров. Но зато высшие государственные соображения были ему вовсе чуждыми: поклонник Меттерниха, он считал его за идеал ума человеческого и всегда благоговейно, слепо и неразумно преклонялся перед этим самозванным божеством политики. Впрочем, ленивый от природы, он не любил ни дел, ни переговоров; его страстью были три вещи: вкусный стол, цветы и деньги. Этот австрийский министр русских иностранных дел, Нессельроде не любил русских и считал их ни к чему не способными; зато боготворил немцев, видел в них совершенство человечества и вероятно полагал, что при сотворении мира господь-бог, уже отдохнув на седьмой день, лишь на восьмой, после отдыха и собравшись с силами, создал первого немца"... Своим возвышением Нессельроде обязан сильному придворному влиянию искусных интриганов, своих тестя и тещи, графа и графини Гурьевых (1 ком.).

Перевоз тела А. С. Пушкина из Петербурга в Святогорский монастырь. С картины А. Наумова

Дальше о графине: "женщина ума недальнего, никем не любимая и не уважаемая, взяточница, сплетница и настоящая баба-яга, но отличавшаяся необыкновенной энергией, дерзостью, нахальством и посредством этой дерзости, этого нахальства державшая в безмолвном и покорном решпекте петербургский придворный люд, люд малодушный и трусливый, всегда готовый ползать перед всякой силою, откуда бы она ни происходила, если только имеет причины страшиться от нее какой-нибудь неприятности" (2 ком).

Резким отзывам Долгорукова можно поверить, ибо в конечном счете основные черты характера графини изображены так же и в отзывах ее поклонников. Характеристика Долгорукова лучше об'ясняет резко отрицательное отношение Пушкина и к графу и к графине. Следует сказать еще и несколько слов о политических взглядах графини. Муж ее обожал Меттерниха и находился под его влиянием, она сама брала уроки политической мудрости у m-me Свечиной. Безоглядная преданность началам "Священного союза", преклонение перед самодержавием и монархом, вражда и отрицание всякого движения, в малейшей степени оппозиционного, и, конечно, стопроцентная ненависть ко всякой революции. В 1925 году мы имели удовольствие познакомиться с политическими письмами графини о событиях 14 декабря и не можем согласиться с мнением их издателя о значительности и ценности этих писем. Ни ума, ни оригинальности в них незаметно. Привычная благоговейная восторженность перед новым монархом, патриотическое подхалимство и решительная бесчеловечность к заговорщикам. "Какое это должно быть ужасное чувство - иметь в своей семье преступника! По сравнению с этими извергами приходится и смерть находить чем-то мягким"*. Для нее, так же как и для графа Бенкендорфа, Пушкин оставался un ami de quatorze, другом декабристов, скрытым революционером. Это тоже следует запомнить. Уже одной этой репутации Пушкина достаточно было для того, чтобы положить предел между ним и графиней. Он был неприемлем для нее, она - для него.

* (.......дру II; для царя были сделаны извлечения любопытных мест из всей переписки. И письма, и выборки, хранившиеся ранее в Государственном архиве, ныне хранятся в Московском историческом архиве. Я просмотрел перечень содержания всех писем и выборку и не нашел ничего, относящегося до Пушкина и до его дуальной истории. За период 1836-1837 годов писем нет. <Весьма возможно, что письма за 1836-1837 гг. были из'яты. > (Прим. Ред.).)

Но были какие-то бытовые отношения, питавшие злые против графини чувства. На их след наводит одна деталь, записанная П. И. Бартеневым со слов Нащокина. "Графиня Нессельроде, жена министра, раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой (придворный) Аничковский вечер: Пушкина очень понравилась императрице. Но сам Пушкин ужасно был взбешен этим, наговорил грубостей графине и между прочим сказал: "Я не хочу, чтоб жена моя ездила туда, где я сам не бываю". Следовательно, в сближении Натальи Николаевны с двором и Николаем, которое могло только пугать Пушкина, посильную долю участия приняла и графиня Нессельроде. Значит, у Пушкина было за что ее ненавидеть.

В дуэльный период Нессельроде играла роль, на которой не останавливались до сих пор. Она судачила с Геккереном о семейных делах Пушкина, она была поверенной сердечных тайн Дантеса. Ей докладывал Геккерен о своих усилиях порвать несчастную связь своего приемного сына. Оправдываясь перед Нессельроде и цолагая, что оправдание будет доведено до сведения царя, Геккерен не назвал по имени двух высокопоставленных дам, но одна из них - графиня Нессельроде, конечно. Такое допущение доказывается и упоминанием в письме Геккерена к сыну, оказавшемся в секретном архиве III отделения*. "Ради бога, будь благоразумен, - писал Геккерен сыну, - и за этими подробностями (о внешности анонимного пасквиля) отсылай смело ко мне, потому что граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта записка. Мадам Н. и графиня София Б. тебе расскажут о многом. Они обе горячо интересуются нами". Не лишенная острой пикантности картина рисуется на основании этого письма. Вице-канцлер, министр иностранных дел, рассматривает пасквиль, жена министра может рассказать о многом в этом темном деле и горячо интересуется Геккеренами. Всякий суд по этим признакам должен был бы вызвать всех названных в письме лиц в качестве свидетелей.

* (А. С. Поляков, впервые напечатавший это письмо, почему-то полагает: первое - письмо должно защитить Геккерена от обвинений в составлении пасквиля; второе - оно было представлено Геккереном в целях самооправдания. Защитный смысл письма Поляков вывел, главным образом, из факта представления этого письма Геккереном по начальству, но как раз этот факт и не доказан, а только предположен. Мало ли какими путями III отделение могло добыть это письмо, - на то оно и III отделение! Согласимся, что письмо попало сюда помимо воли Геккерена, и тогда, перечитав его, мы не будем иметь ни права, ни возможности вывести из его содержания доказательства непричастности Геккерена к делу пасквилей. Письмо, на наш взгляд, писана после первого вызова, когда Дантес находился на дежурстве нельзя допустить, что оно писано после дуэли, когда Дантес был под арестом и когда m-me de N. и la comtesse Sophie В. вряд ли согласилась бы навещать его на гауптвахте. Геккерен в письме дает; подробное описание внешности пасквиля как будто для того, чтобы Дантес мог отличить этот пасквиль от какого-либо иного. Может быть, в руки Пушкина попал иной пасквиль! <Как указал Б. В. Казанский (в статьях "Гибель Пушкина" - "Звезда" 1928, № 1, стр. 117 и "Разработка биографии Пушкина" - "Литературное наследство" № 16-18, стр. 1141), записка Геккерена к Дантесу написана после смерти Пушкина, когда Дантес сидел под арестом на гауптвахте. Содержание записки остается непонятным. Все об'яснения Полякова, Щеголева и Казанского по меньшей мере недостаточны. > (Прим. Ред.).)

Корф определил графиню: если друг, так верный друг; если враг, то враг жестокий. Геккеренам она была верным другом. И посаженной матерью была на странном бракосочетании Дантеса, и утешительницей семьи Геккеренов в вечер и ночь после дуэли 27 января. На Мойке в доме Волконской доктора боролись со смертью за жизнь, боролись почти без надежд, а граф и графиня Нессельроде (так же как граф и графиня Строгановы) проводили вечер у барона Геккерена и оставили его дом только в час пополуночи, и когда после дуэли в отношениях высшего общества к Геккерену повеяло холодком, графиня не забывает послать пригласительный билет старому другу на званый обед. Графиня Нессельроде грудью стояла за Геккерена во время военно-судного процесса, вплоть до от'езда семьи Геккеренов. 8 апреля 1837 года кн. Вяземский сообщал А. Я. Булгакову об от'езде Геккерена из России и писал: "под конец одна графиня Нессельроде осталась при нем, но все-таки не могла вынести его, хотя и плечиста, и грудиста и брюшиста"*.

* (5.Кн. П. П. Вяземский, назв. соч., стр. 562. Надо думать, что о чете Нессельроде говорит конспиративно Геккерен в письме к Дантесу после его высылки. "Муж и жена относятся к нам безукоризненно, ухаживают за нами, как родные, даже больше того - как друзья".)

Итак, если 21 ноября 1837 года Пушкин писал графу Нессельроде (а не графу Бенкендорфу) и если он отправил свое письмо, то Нессельроде мог не дать ему движения и скрыть его от царских очей; слишком близка была прикосновенность его супруги к вражде Геккеренов с Пушкиным и к дуэльному делу.

В сочинении диплома Пушкин в первые же дни заподозрил одну даму, которую он назвал Соллогубу и которую не назвал нам Соллогуб. Не она ли? Не графиня ли Нессельроде? А через три дня по получении письма он уже знал о ближайшем участии Геккерена в составлении пасквилей, в их фабрикации. Одно не исключает другого.

А. И. Тургенев, занося в свой дневник под 1 7 февраля 1837 года всякие обстоятельства в связи со смертью Пушкина, записывает два слова: "Подозрения. Графиня Нессельроде", и только. Загадочная близость этих двух слов может дать основание к горестным размышлениям.

В 1927 году - через девяносто лет после вечно печальных событий осени и зимы 1836 - 1837 годов - было названо имя Нессельроде как автора анонимного пасквиля. В. Гольцев из записок, писанных уже в XX веке, некоего князя А. М. Голицына извлек следующую запись: "государь Александр Николаевич у себя в Зимнем дворце за столом, в ограниченном кругу лиц громко сказал: "ну, так вот теперь знают автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина: это Нессельроде ("c'est Nesselrode")". Слышал от особы, сидевшей возле государя. Соболевский подозревал, но очень нерешительно, князя П. В. Долгорукова"*. Нессельроде и Долгоруков... Одно не исключает другого.

* ("Московский пушкинист". I. М. 1927, стр. 67. "C'est Nesselrode" скорее указывает на графа Нессельроде. Досадная описка: согласимся с В. Гольцевым, что имеется в виду не граф, а графиня.)

А может быть Пушкин и не отправил по адресу сокрушительного обличения, потому ли, что уступил настояниям Жуковского, или потому, что остановился перед теми последствиями, которые могли произойти и не для одного Геккерена. Неслыханный план мести не осуществился, но чувство едкой ненависти к врагу, к Геккерену, попрежнему разрывало сердце Пушкина.

8

Еще несколько соображений в доказательство предлагаемого толкования диплома - по царственной линии.

Если бы Пушкин считал, что диплом открывал ему глаза на Дантеса, то он послал бы вызов ему, но не стал бы искать автора или составителя пасквиля в Геккерене, потому что доводы порядка - и логического и психологического - не позволили бы ему притти к заключению об участии Геккерена в фабрикации пасквиля. Конечно, всякий анонимный пасквилянт рассчитывает, что он не будет открыт, но какой смысл для Геккерена был в обращении ревнивого внимания Пушкина на своего сына, особенно после того, как из уст последнего вылетело слово о сватовстве к Катерине Гончаровой? Мрачный и мстительный характер Пушкина был известен Геккерену, и, конечно, не мог он предполагать, что Пушкин проглотит анонимную обиду, останется в пассивном положении и не обрушится на Дантеса со всей стремительностью пробужденной ревности. В интересы Геккерена входило не вызывать в памяти Пушкина летнего инцидента, а, наоборот, замять, предать забвению. Самая мысль о причастности Геккерена к фабрикации пасквиля находится в антагонизме с утверждением, что пасквиль направлен в Дантеса Геккереном.

Для всякого ясно следующее: при существующем толковании пасквиля, как намека на Дантеса, было бы уже совсем нелепо предположить, что автором или составителем его мог быть сам Дантес. Нелепость такого предположения очевидна, а между тем шеф жандармов, граф Бенкендорф, получив приказание разыскать автора, пускается на хитрость, чтобы достать русский почерк - кого же?.. Дантеса, и сравнить его с почерком пасквиля. А если Бенкендорф так сделал, то значит он видел в пасквиле намек не на Дантеса, а на особ повыше. И для него и для его суверена недопустимо дерзким было упоминание о брате августейшего монарха в сопоставлении с престарелым обер-егермейстером Нарышкиным. В их глазах уже одного этого упоминания было бы достаточно, чтобы принять диплом в том смысле, какой хотел дать ему составитель. А в таком случае и Дантес годится в обвиняемые!

Пушкин мог считать Геккерена участником фабрикации пасквиля только при принятии его как намека на Николая, а Пушкин с момента получения пасквиля и до самой смерти был крепко убежден насчет Геккерена. Следует взвесить и оценить следующее об стоятельство. История второго, январского, вызова, расследованная нами, возлагает всю вину за вторичное столкновение всецело на Дантеса и отводит Гек- керену роль сравнительно незначительную. Одураченный жених поневоле и муж по принуждению с трудом мирился с положением. Он добросовестно выполнял обязанности мужа Катерины Николаевны, но красота сестры попрежнему волновала и будила несытые желания. И что же? Пушкин шлет вызов, но кому?.. посланнику Геккерену. До Пушкина доходят слухи, что Дантес, только что оженившийся, добивается свидания с Натальей Николаевной, и Пушкин вызывает... Геккерена. 26 января он отправляет посланнику письмо - в нем он ничего не прибавляет к обвинениям, формулированным в бешеном письме, которое он прочел 21 ноября 1836 года графу В. А. Соллогубу. По фактическому содержанию письмо 26 января может быть отнесено и к ноябрю. Правда, в письме от 26 января уже не содержится тех прямых обвинений Геккерена в фабрикации анонимных писем, которые налицо в клочках разорванного черновика. Но я должен отказаться от высказанного мною на стр. 379 мнения: "важное отличие черновиков от письма указывает на то, что полной и решительной, основанной на фактах и могущей быть доказанной уверенности в авторстве Геккерена у Пушкина не было". В этом вопросе следует напирать на свидетельство кн. П. А. Вяземского в письме к вел. кн. Михаилу Павловичу: "как только были получены анонимные письма, он заподозрил в их сочинении старого Геккерена и умер с этой уверенностью. Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. Но так как на этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований, то это предположение надо отдать на суд божий, а не людской". Только, по глубокому убеждению в том, что вина за ноябрьский диплом рогоносца по царственной линии лежит всецело на Геккерене, Пушкин в январе отправил вызов не Дантесу, а Геккерену.

Сохранился след реакции Пушкина на сближение имени его жены с царем. В академическом издании "Переписки Пушкина" под № 1091 напечатан пассквиль, полученный Пушкиным 4 ноября 1836 года, и сейчас же вслед за ним под № 1092 идет письмо Пушкина к министру финансов графу Канкрину. Напомним обстоятельства, в которых Пушкин находился в это время: 4 ноября получил анонимные письма; послал вызов; в тот же день пришел к нему Геккерен, попросил отсрочки; 6 ноября Геккерен явился вновь; приехал Жуковский; все эти дни Пушкин был в поисках составителя пасквиля, находился в возбуждении, волнении и тут же нашел время писать мининстру финансов. Пушкин крайне нуждался в средствах последние годы своей жизни; скрепя сердце, он вынужден был просить у царя денег сначала на издание истории Пугачевского бунта, а потом взаймы, с погашением жалованием по службе. В 1836 году долг его равнялся 45 000 руб. И вот Пушкин пишет Канкрину о том, что он, Пушкин, "желает уплатить свой долг сполна и немедленно" и просит Канкрина принять в уплату долга отписанное ему отцом сельцо Кистенево с 220 душами. К этой просьбе он присоединяет еще одну: "Осмелюсь утрудить ваше сиятельство еще одною, важною для меня просьбою. Так как это дело весьма малозначуще и может войти в круг обыкновенного действия, то убедительнейше прошу ваше сиятельство не доводить оного до сведения государя императора, который, вероятно, по своему великодушию, не захочет таковой уплаты (хотя оная мне вовсе не тягостна), а может быть и прикажет простить мне мой долг, что поставило бы меня в весьма тяжелое и затруднительное положение: ибо я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости, что и может показаться неприличием, напрасной хвастливостью и даже неблагодарностью".

В сущности Пушкин не имел никакой возможности платить долг имением, потому что он уже отказался от ничтожных доходов с крепостных имений и предоставил их сестре и брату. Сколько труда положил Жуковский на то, чтобы наладить отношения Пушкина с двором, с царем, и вдруг... "желаю платить долги сполна и немедленно... не желаю, чтобы царь знал об этом, боюсь, что он прикажет простить мне долг, тогда попаду в весьма тяжелое и затруднительное положение". Ясно, случилось что-то, всколыхнувшее душу Пушкина, наполнившее ее отчаянием. Подальше от царя, от его милостей, от его денег*. Нельзя не связать этого письма к Канкрину с пасквилем, ну, а если связывать, то уж нечего еще раз повторять, что Пушкин принял намек диплома - "рогоносец по царственной линии".

* (Канкрин 21 ноября ответил, что для удовлетворения просьбы Пушкина надо испрашивать высочайшее повеление. Пушкин более не обращался по этому поводу.)

Пушкин не осуществил плана громкой компрометации Геккерена перед царем. По всему видно, что о ноябрьской истории Николай не получил от своих приближенных полной информации, не знал содержания пасквиля: и он считал, как все, что неловкое положение у Дантеса с Пушкиным должно кончиться дуэлью, и он, как все, думал, что после женитьбы Дантеса дело заглушено, и уж ему никак не могло притти в голову, что и он замешан в этой истории. Но произошла дуэль, и Николай потребовал полной информации по делу Пушкина: дело докладывалось ему и графом Бенкендорфом по III отделению и графом Нессельроде по министерству иностранных дел. Доклад последнего состоялся 28 января: в этот день Геккерен послал Нессельроде документы, относившиеся "до того несчастного происшествия, которое граф благоволил лично повергнуть на благоусмотрение его императорского величества".

Эти документы должны были, по мнению Геккерена, убедить и царя и министра в том, что он, Геккерен, не мог поступить иначе. Через день, 30 января, Геккерен, досылая Нессельроде документ, которого нехватало, просил его "умолить государя уполномочить его прислать ему в нескольких строках оправдание его поведения, чтобы он мог чувствовать себя вправе оставаться при русском дворе, ибо он был бы в отчаянии покинуть его". В этот же день Геккерен писал своему министру в Гаагу; он излагал обстоятельства дела, сообщал, что он получает знаки внимания и сочувствия от всего петербургского общества, и заверял, будто император, сообщая роковую весть о смерти Пушкина императрице, выразил уверенность, что барон Геккерен не мог поступить иначе. Геккерен и не помышлял еще о возможных для него лично следствиях этого дела. Но прошло всего два дня, и Геккерен 2 февраля уже направляет к наследнику престола, принцу Оранскому, мужу сестры Николая, просьбу поддержать перед королем его ходатайство о переводе его из Петербурга. За эти несколько дней царь составил определенное мнение о роли Геккерена, и, конечно, Геккерен узнал это мнение от своего благожелателя графа Нессельроде.