В Москве после ссылки

В изгнанье, в горести, в разлуке - Москва! как я любил тебя, Святая родина моя!

В Москве после ссылки

8 сентября 1826 года по распоряжению Николая I Пушкин из Михайловской ссылки был доставлен в Москву. Позднее в лирических строфах "Онегина" он выразил ни с чем не сравнимое чувство светлой радости, окрыленности, восторга, охватившее его при въезде в родной город:

Ах, братцы! как я был доволен, Когда церквей и колоколен, Садов, чертогов полукруг Открылся предо мною вдруг! Как часто в горестной разлуке, В моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе! Москва... как много в этом звуке Для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!

Здесь, в Москве белокаменной, дорогом и милом городе детства, многое напоминало о недавнем прошлом: захваченная Наполеоном и обращенная в "угли, пепел, прах", Москва выстояла, не покорилась "надменному галлу".

Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, Она готовила пожар Нетерпеливому герою.

Здесь, в Москве белокаменной, дорогом и милом городе детства

К середине 20-х годов внешний облик города значительно изменился: восстановленный после пожара, он как будто помолодел. "...Московские улицы, благодаря 1812 году, моложе московских красавиц..." - заметил полушутя Пушкин.

Москва отстраивалась в соответствии с планом, разработанным Комиссией для строений во главе с архитектором О. И. Бове. Преобразилась Красная площадь: перестроенное по проекту Бове здание торговых рядов с колоннадой и куполом в центре выглядело торжественным и нарядным. Приятель Пушкина Ф. Ф. Вигель, посещавший Москву в 20-е годы, отмечал происходившие в облике города перемены: "...грязная Неглинка, протекавшая через гадкое болото, заключена в подземный свод, а на поверхности ее явился прекрасный сад или бульвар, зеленою лентою опоясывающий почти весь... Кремль". Театральная площадь, прежде заболоченная и топкая, стала одним из самых красивых мест Москвы. Монументальное классическое здание Большого театра и четыре невысоких ампирных здания, обрамлявших просторную прямоугольную площадь, создавали величественный архитектурный ансамбль.

Широко развернулось после пожара строительство жилых домов. Однако теперь уже не возводились огромные дома-дворцы, как в XVIII веке, а строились сравнительно небольшие, нарядные дворянские особняки в стиле ампир, украшенные колонными портиками, фронтонами, рустом, имитирующим каменную кладку. Они живописно сочетались со старой застройкой, с зеленью садов, со ступенчатыми силуэтами церквей, с прихотливой сетью московских переулков. "В их архитектуру, - писал В. Г. Белинский, - явно вмешался гений древнего Московского царства, который остался верен своему стремлению к семейному удобству... Дома стоят особняком, почти при каждом есть довольно обширный двор, поросший травой и окруженный службами".

Тотчас же по приезде в Москву, в четыре часа пополудни, Пушкин был доставлен в Кремль, в Чудов (Николаевский) дворец на аудиенцию к Николаю I (дворец находился близ Спасской башни Кремля; не сохранился). О чем беседовал царь с опальным поэтом, в точности неизвестно: даже ближайшим друзьям Пушкин не сообщил подробностей своего продолжительного разговора с царем. В рассказах современников сохранились лишь немногие сведения об этом. Так, знакомая Пушкина Анна Григорьевна Хомутова записала с его слов: "Фельдъегерь выхватил меня из моего вынужденного уединения и на почтовых привез в Москву, прямо в Кремль, и, всего покрытого грязью, меня ввели в кабинет государя, который сказал мне: "Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты тем, что возвращен?" Я отвечал, как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил: "Пушкин, принял бы ты участие в 14 декабря, если б был в Петербурге?" - "Непременно, государь, - все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем". - "Довольно ты шалил, - возразил государь, - надеюсь, теперь будешь благоразумен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь: отныне я сам буду твоим цензором".

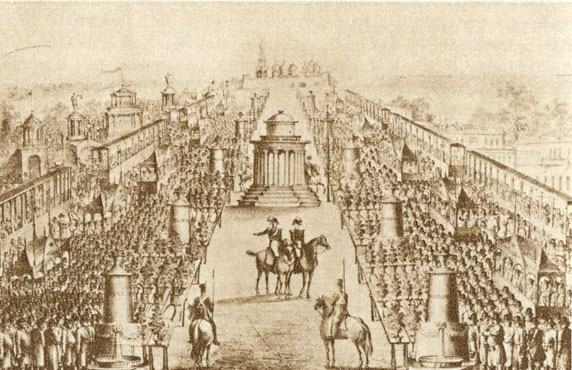

Очень скоро Пушкин убедится, насколько призрачна была дарованная ему "свобода", каким обременительным, тяжким гнетом стало для него внимание высочайшего цензора. Но в те дни поэт было поверил в искренность Николая. "Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная. Таким образом, "Годунова" тиснем", - писал он своему другу, поэту Н. М. Языкову. Пушкин возвратился в Москву в самый разгар коронационных торжеств, проводившихся с большой помпезностью. О том, как выглядел в те дни город, писал С. Т. Аксаков, приехавший из деревни почти одновременно с поэтом: "Москва, еще полная гостей, съехавшихся на коронацию из целой России, Петербурга и Европы, страшно гудела в тишине темной ночи, охватившей ее сорокаверстный Камер-Коллежский вал. Десятки тысяч экипажей, скачущих по мостовым, крик и говор еще не спящего четырехсоттысячного населения производили такой полный хор звуков, который нельзя передать никакими словами. Это было что-то похожее на отдаленные, беспрерывные громовые раскаты, на шум падающей воды, на стукотню мельниц, на гуденье множества исполинских жерновов". А Герцен в "Былом и думах" замечал: "...Николай праздновал свою коронацию, пиры следовали за пирами, Москва была похожа на тяжело убранную бальную залу, везде огни, щиты, наряды..." Устраивая пышные коронационные торжества, царь стремился внести оживление в московскую жизнь, заглушить воспоминания о чудовищно жестоком приговоре суда над декабристами, о недавних казнях.

Через неделю после приезда в Москву Пушкин писал своему другу, хорошей знакомой по Тригорскому П. А. Осиповой: "Москва шумна и занята празднествами до такой степени, что я уже устал от них и начинаю вздыхать по Михайловскому, т. е. по Тригорскому... Сегодня... у нас большой народный праздник; версты на три расставлено столов на Девичьем Поле; пироги заготовлены саженями, как дрова; так как пироги эти испечены уже несколько недель назад, то будет трудно их съесть и переварить их, но у почтенной публики будут фонтаны вина, чтобы их смочить; вот - злоба дня". "Народный праздник" - один из актов грандиозного спектакля, именуемого "коронационными торжествами", был устроен 16 сентября на Девичьем поле. Так назывался огромный пустырь к северу от Новодевичьего монастыря (теперь здесь Большая и Малая Пироговские и Погодинская улицы).

Пушкин присутствовал на празднике в числе зрителей. О том, как проходило это официальное торжество, известно, в частности, из дневника М. П. Погодина. Он записал, что народ, собравшийся на Девичьем поле, ждал, что будут бросать билеты: крепостным - воля, государственным крестьянам - деньги. С появлением царя стало ясно, что ожидания эти не оправдались, и праздник быстро закончился беспорядком и давкой. "Завтрак народу нагайками" - так оценил Погодин характер этого "праздника". Уже по прошествии трех месяцев со времени приезда в Москву Пушкин смог почувствовать ту "выгоду", что стояла за царской "милостью". Из письма Бенкендорфа, высказавшего недовольство тем, что Пушкин "изволил читать в некоторых обществах" трагедию "Борис Годунов" до рассмотрения ее высочайшим цензором, поэт понял, что за ним установлен строгий полицейский надзор. Еще недавно он не мог предположить, что ему запретят читать друзьям ненапечатанные произведения. Ведь обычай читать по рукописям был в то время широко распространен. Кроме того, по мнению Пушкина, из письма Бенкендорфа следовало, что высочайшая "милость" лишила его "права, данного государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры". "Вот в чем дело, - писал он близкому другу С. А. Соболевскому, - освобожденный от цензуры, я должен, однако ж, прежде чем что-нибудь напечатать, представить оное выше; хотя бы безделицу. Мне уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову".

Завтрак народу нагайками' - так оценил Погодин характер этого 'праздника'

Н. В. Путята вспоминал: "...я довольно часто встречался с Пушкиным в Москве и в Петербурге... Среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен; в нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили". С течением времени "покровительство и опека" царя и его жандармов становились все более обременительными для поэта. В январе 1827 года Пушкин дважды давал показания по делу о распространении запрещенных стихов. Московский оберполицмейстер Д. И. Шульгин допрашивал его либо в своей канцелярии (Столешников пер., 12; дом несколько перестроен), либо у себя на квартире, в доме князя Д. В. Голицына на Большой Дмитровке (Пушкинская ул., 15а; дом не сохранился). Следственное дело рассматривалось Комиссией военного суда уже с сентября 1826 года. Речь шла об отрывке из пушкинской элегии "Андрей Шенье", написанной в январе 1825 года и напечатанной, в урезанном цензурой виде, в "Стихотворениях Александра Пушкина" в 1826 году. Большой отрывок из элегии - гимн свободе - вызвал негодование цензоров, в особенности ел едущие строки:

О горе! о безумный сон! Где вольность и закон? Над нами Единый властвует топор. Мы свергнули царей. Убийцу с палачами Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

Не пропущенные цензурой стихи распространились в списках, а после восстания на Сенатской площади некоторые списки получили заглавие "На 14 декабря"; один из них был доставлен Бенкендорфу. Началось следствие, длившееся два года и прошедшее несколько стадий - от тайного Дознания до обсуждения в Государственном совете.

Московскому оберполицмейстеру Шульгину предписывалось "отобрать суду показание от прикосновенного к оному делу А. Пушкина:им ли сочинены известные стихи,когда, с какою целию они сочинены,почему известно ему сделалось намерение злоумышленников,в стихах изъявленное,и кому от него сии стихи переданы".Но так как военно-судная комиссия ввиду строжайшей секретности дела не сообщила стихов,назвав их "известными",то Пушкин,вызванный в первый раз к Шульгину,ответил,что не знает,о каких стихах идет речь, и даст показания по получении этих стихов.

27 января поэт снова был вызван к оберполицмейстеру, и ему был предъявлен список его стихов. Прочтя копию,он,по обыкновению,исправил ошибки в тексте,а затем написал объяснение: "Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и помещены в элегии Андрей Шенье,напечатанной с пропусками в собрании моих Стихотворений. Они явно относятся к французской революции,коей А. Шенье погиб жертвою".

|

ПОИСК:

|

© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'