Фикельмоны

I

Среди неизвестно где находящихся архивов, в которых, по всей вероятности, были материалы, так или иначе относящиеся к Пушкину, литературоведов издавна интересовали бумаги австрийского посла в Петербурге графа Шарля-Луи Фикельмона и его жены, графини Дарьи Федоровны, которая в литературе о Пушкине более известна под своим английским уменьшительным именем Долли.

В 1942 году я решил попытаться найти этот неизвестный, но несомненно ценный архив. Задача была нелегкой, так как Фикельмон скончался в 1857 году, его жена умерла в 1863 году, и никаких данных о местонахождении их бумаг в известной мне литературе не было.1

1... (в известной мне литературе не было.- Впоследствии выяснилось, что "...в 1913 году были опубликованы в печати оставшиеся неизвестными русским пушкинистам указания на архив Фикельмонов в известном сборнике описаний ряда немецких и чешских архивов. В этом очень суммарном описании бумаг графа Фикельмона, сохранившихся в Теплице-Шанове в северо-западной Чехии в замке князей Кляри-и-Альдринген, не были отмечены личные бумаги супругов Фикельмон. Поиски в Теплице могли, конечно, разъяснить дело".2)

2 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр. 50.)

В то же время, зная, как тщательно сохраняются в архивах западно-европейской знати бумаги не только своей семьи, но и давно вымерших близких родов, я был уверен в том, что архив Фикельмонов можно отыскать, если только он случайно где-нибудь не погиб за восемь десятилетий, прошедших после смерти графини. Надо было отыскать конец нити. Я нашел его сравнительно быстро, но далеко не сразу. Помешала война. Надо кроме того сказать, что гитлеровцы, продержав меня в 1941 году два месяца в тюрьме, запретили мне затем выезжать из Праги. Таким образом мои возможности были очень и очень ограничены. Приходилось искать неизвестно где находящийся архив, сидя в зале докторов Национальной и Университетской библиотеки.

Я знал давно, что в 1911 году в Париже некий граф Ф. де Сони издал письма графа и графини Фикельмон к сестре Дарьи Федоровны графине Екатерине Тизенгаузен.1 По-видимому, в Россию попало очень мало экземпляров этой интересной книги. Пушкинисты ее почти не использовали. Я рассчитывал на то, что де Сони, вероятно, знал, где хранится архив Фикельмонов, и, быть может, упомянул об этом в изданном им сборнике. К сожалению, в богатых книгохранилищах Праги нужной мне книги не оказалось. Тщетны были и мои попытки что-либо узнать об ее составителе. Ни в одном из французских справочников фамилии де Сони я не нашел. По всей вероятности, это псевдоним.

1 (Соmte F. de Sonis. Lettres du comte et de la comtesse de Ficquelmont a la comtesse Tiesenhausen. (Граф Ф. де Сони. Письма графа и графини Фикельмон к графине Тизенгаузен). Paris, 1911. В Дальнейшем: Сони.)

Один ключ не подошел. Я стал искать другой.

Граф Фикельмон с пятнадцати лет состоял на австрийской военной службе, но по происхождению он француз из старинного лотарингского рода. Возможно, что во Франции или в Бельгии и сейчас проживают какие-либо потомки его родственников, но я не пытался узнать, кто именно. Все равно во время войны списаться с ними из Праги невозможно. Надо поискать, не осталось ли родственников и в Центральной Европе.

Одну за другой беру книги по пушкиноведению, но нужных мне данных не нахожу. Позже я убедился в том, что плохо искал,- кой-какие сведения все же были.

Прошло несколько недель. Однажды, сидя дома, я вдруг вспомнил о том, что где-то читал о дочери графини Фикельмон. Кажется, она вышла замуж за какого-то австрийского князя. Да, несомненно читал, но где? Силюсь вспомнить - не удается. Еще и еще раз напрягаю память. И вдруг ясно вижу перед собой толстый поблекший том - "Старую записную книжку" друга Пушкина П. А. Вяземского.

Скорее в библиотеку! "Старая записная книжка" з "Полном собрании сочинений князя П. А. Вяземского" - это не один том, а три (VIII, IX, X). Перелистываю их, заглядывая в указатели, и почти сразу нахожу то, что мне нужно. Запись 12 ноября 1853 года, сделанная в Венеции.

"12. Вечер у Стюрмер. Первый в Венеции. Принцесса Клари белоплечая с успехом поддерживает плечистую славу бабушки своей Елизы Хитрово. Красива и мила".1

1 (П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. X, стр. 83.)

У Елизаветы Михайловны Хитрово, друга Пушкина, дочери фельдмаршала М. И. Кутузова, была только одна замужняя дочь. Вторая, фрейлина Екатерина Федоровна Тизенгаузен, замуж не вышла. Итак, принцесса Клари.., Фамилия звучала по-итальянски. А вскоре я нахожу еще одну обрадовавшую меня запись без даты.

"Графиня Хотек, бабушка нынешнего принца Клари, который владеет Теплицем и женат на нашей полусоотечественнице графине Фикельмон, оставила по себе записки".1

1 (П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. X, стр. 149.)

Есть и еще несколько записей, а в двенадцатом томе - стихотворение "Notturno",1 написанное в 1863 году и посвященное "принцессе Клари, урожденной графине Фикельмон". Старческая бледная лирика (Вяземскому 71 год),2 но чувствуется, что былой поклонник матери неравнодушен и к дочери. Девятью годами раньше он писал (по-французски) графу А. Орлову: "Мне доставило большое удовольствие ее видеть прежде всего потому, что она была она, и затем еще потому, что для меня она была ее мать".

1 (Там же, т. XII, стр. 33 - 34.)

2 (Старческая бледная лирика (Вяземскому семьдесят один год)...- Приведу все же несколько стихов из этого Notturno, можно думать, навеянного воспоминаниями о недавно умершей графине Фикельмон:

И младая догаресса,

Светлый образ прежних дней,

Под защитою навеса

Черной гондолы своей,

Молча ловит шепот стройный

Ночи неги и мечты, Ночи яркой и спокойной,

Как царица красоты.2)

2 (П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 34.)

Я прочел все упоминания о "принцессе Клари", как ее именует Вяземский (теперь принято писать княгиня Кляри), но запоздалые чувства старого поэта мне неинтересны. Важно то, что дочь Д. Ф. Фикельмон найдена и ее мужу лет восемьдесят тому назад принадлежал замок в городе Теплице, по-чешски Теплице-Шанове. Может быть, бумаги Фикельмонов и сейчас хранятся там? Это очень недалеко от Праги, но, к сожалению, поездка в Теплиц для меня сейчас невозможна. К тому же за восемьдесят лег все могло измениться. Живя в Праге, я ничего не слышал о князьях Кляри. Где их искать, и существует ли сейчас этот род?.. Мог и вымереть за столько лет. Но о княжеской фамилии Кляри разузнать будет нетрудно. Для этого есть справочники и, прежде всего, Готский альманах. Если изучить родословную, можно догадаться и о том, куда мог попасть архив.

Замковая площадь в г. Теплице. Замок - трехэтажное здание справа. Гравюра 1810 года

На следующий день я занял с утра в "зале докторов" Национальной библиотеки один из специальных столов для читателей книг большого формата. Передо мной строй толстых томов - несколько чешских справочников, французская Большая энциклопедия, темно-малиновый с золотом том новой итальянской, Британская энциклопедия, сборник австро-венгерских биографий и, конечно, маленький по формату, но очень нужный Готский альманах. Служащие библиотеки посматривают на мой стол с интересом. Они приблизительно знают, чем заняты постоянные посетители, а я работаю в этом великолепном зале уже много лет. Сначала подбирал материалы для диссертации по анатомии насекомых, потом увлекся пушкиноведением. Как я уже упомянул, здесь, в Славянской библиотеке, хранится и все, что уцелело от петербургской библиотеки Смирдина.

Один из библиотекарей подходит ко мне, шепотом спрашивает:

- Нашли что-нибудь, господин доктор?1 Я улыбаюсь:

- Надеюсь найти...

1 (В Чехословакии долгое время существовала только одна ученая степень - доктора. Она приблизительно соответствует нашей кандидатской.)

Кое-что я уже установил. Дочь графини Фикельмон в честь императора Александра I и его жены, императрицы Елизаветы Алексеевны, была названа Елизаветой-Александрой. Ее муж носил титул князя Кляри-и-Альдринген.

Беру то один том, то другой. Выясняю, кто на ком и когда женился, где проживал, когда умер, что сталось с детьми. Мелькают передо мной Прага, Венеция, Рим, Вена, Лондон, Париж, дворцы, имения, замки... Стараюсь не упустить ни одного возможного варианта.

Через два дня задача теоретически решена. Князья Кляри-и-Альдринген здравствуют и поныне. Их основная резиденция по-прежнему замок в Теплице. Там проживает старший в роде, правнук графини Дарьи Федоровны, князь Альфонс. Если архив Фикельмонов не погиб в восьмидесятых годах во время одного пожара в Лондоне, то с наибольшей верностью его надо искать именно в теплицком замке. На втором месте стоит дворец Кляри в Венеции, на третьем - имение одного престарелого итальянского генерала где-то близ Рима.

Начинать, конечно, надо с Теплица. Опять, как и в истории с Бродянами, встает вопрос о рекомендации. Из энциклопедий узнаю, что Альфонс Кляри-и-Альдринген знатный и очень богатый магнат. До земельной реформы, проведенной в Чехословакии после 1918 года, ему принадлежало более десяти тысяч гектаров - по западно-европейским масштабам цифра огромная. Библиотека теплицкого замка пользуется европейской известностью.

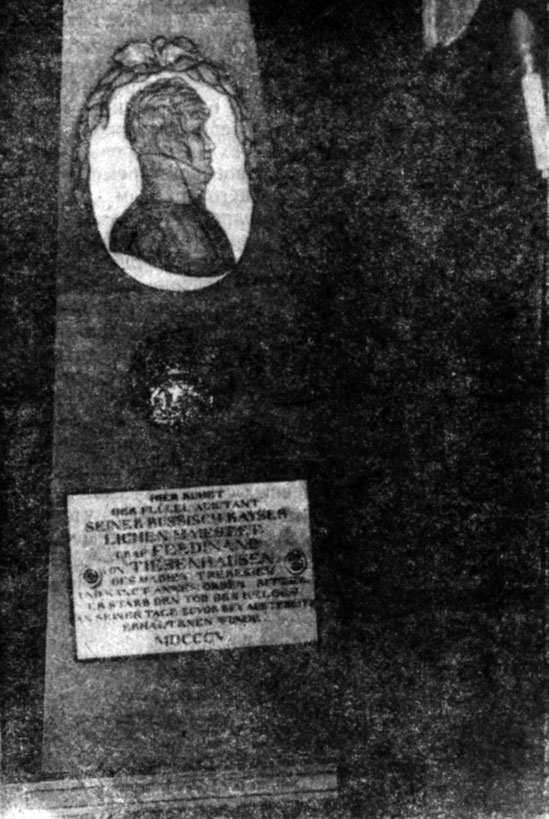

Надгробие перенесено из церкви Св. Духа Надгробие графа Фердинанда-Федора Тизенгаузена в соборной церкви г. Таллина. Фотография Т. П. Милютиной

В альманахе сказано, что Кляри - сын чешской княжны. От знакомых узнаю, что до войны он вообще держался больше чешской, чем немецкой линии. Это очень облегчает дело, но рекомендация все же необходима. На этот раз, просмотрев Готский альманах, вижу, что получить ее будет нетрудно. Мой хороший знакомый, убежденный чешский патриот князь Карл Шварценберг, правнук фельдмаршала, который считается победителем Наполеона в битве под Лейпцигом, оказался родным племянником Кляри. (Надо сказать, что национальность аристократов Средней Европы - зачастую вопрос убеждения, а не происхождения: оно почти у всех крайне смешанное). Шварценберг неплохо знает русский язык, перевел на чешский блоковских "Скифов", На мое французское письмо он отвечает по-русски - не совсем правильно, но вполне понятно. Его дядя не помнит, есть ли у него интересующие меня материалы. Просит сообщить подробно, о каких именно бумагах идет речь. Стороной узнаю, что по обстоятельствам военного времени владелец замка лишился своего заведующего архивом.

Посылаю в Теплиц очень подробное письмо. Запрашиваю между прочим, нет ли в замке дневника прадеда Кляри, Шарля-Луи Фикельмона, и альбома графини. Прикладываю серию фотокопий - образцы почерка Пушкина и его жены, Вяземского, Александра Ивановича Тургенева и других лиц, которых близко знала графиня Фикельмон. Особенно прошу поискать письма поэта. Чтобы заинтересовать владельца замка, сообщаю ему о том, что подвиг его прапрадеда, отца Дарьи Федоровны, увековечен Толстым в "Войне и Мире". Под Аустерлицем флигель-адъютант граф Фердинанд - Федор Тизенгаузен повел со знаменем в руках в контратаку расстроенный батальон, был тяжело ранен, взят в плен и после трехдневных страданий скончался.

В настоящее время мы имеем возможность уточнить дату смерти Ф. Тизенгаузена. В алтаре соборной церкви города Таллина (б. Ревель) находится, как мне сообщила Т. П. Милютина, обелиск с барельефом Тизенгаузена и надписью (на немецком языке):

Здесь покоится флигель-адъютант его величества императора Всероссийского граф Фердинанд фон Тизенгаузен, кавалер орденов Марии-Терезии и св. Анны. Он умер смертью героя от ранений, полученных накануне под Аустерлицем. MDCCCV (1805)

Барельеф Е. М. Хитрово на ее надгробии в Лазаревской усыпальнице (кладбище Александро-Невской лавры в Ленинграде).

В моей книге "Если заговорят портреты" я высказал предположение о том, что это не могила, а лишь мемориальный памятник - кенотаф, но оно оказалось ошибочным. Чешская исследовательница Сильвия Островская (Sylvie Ostrovska)1 сообщила мне, что на месте временного погребения Тизенгаузена близ Аустерлица (по-чешски, Славкова) еще в конце XIX столетия стоял крест.

1 (Чешская исследовательница Сильвия Островская (Sylvie Ostrovskd)...- В письме от 29 января 1968 она приводит следующие сведения: "Что касается отца Дарьи - графа Фердинанда - предполагаю, что он схоронен у Вас на Родине. Несколько лет тому назад, когда еще работала в Городском музее, нашла в одном старом журнале из конца прошлого века странную статью о смерти графа Тизенгаузен в деревне близко от Славкова, кресте, там воздвигнутом, и отвозе тела. Попытаюсь этот журнал отыскать, не помню, это был "Svetozor" или "Zlata Praha".

Моей корреспондентке разыскать упоминаемый ею журнал не удалось.)

Лев Толстой воспользовался опубликованным в печати рассказом о подвиге Тизенгаузена, создавая знаменитую сцену ранения князя Андрея.1

1 (...Создавая знаменитую сцену ранения князя Андрея.- Военный историк А. И. Михайловский-Данилевский, описывая сражение на Праценских высотах, куда Наполеон направил главный удар, говорит: "Громады французов валили на высоте с разных сторон. Кутузов понесся вперед и был ранен в щеку. (...). Любимый зять Кутузова, флигель-адъютант граф Тизенгаузен со знаменем в руках повел вперед один расстроенный батальон и пал, пронзенный насквозь пулею".2)

2 (Михайловский-Данилевский. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году. Санкт-Петербург, 1844, стр. 183 - 184.

К. Покровский в статье "Источники романа "Война и мир"3 впервые включил этот отрывок в число материалов, использованных Толстым.)

3 (Война и мир. Сборник под редакцией В. П. Обнинского и Т. П. Полнера. М., 1912, стр. 117 - 118.))

Как будто все сделано... Остается ждать ответа. Жду с нетерпением. Я решил уравнение со многими неизвестыми и совсем не уверен в том, что нашел правильное решение.

Письмо, датированное 22 ноября 1942 года,1 приходит ишь недели через три. Кляри просит извинить его за заержку с ответом. Идет война, он очень занят. Дальше, альше... От волнения четкие строки расплываются у меня перед глазами. Мне будет выслана копия письма Пушкина к графине Дарье Фикельмон! Дневника прадеда не существует, но есть петербургский дневник прабабушки и в нем длинная запись о дуэли и смерти поэта, сделанная в день его кончины. Текст записи я также получу.

1 (ИРЛИ (ПД), ф. 374, № 53.)

Итак, уравнение решено правильно. Архив Фикельмонов найден, и в нем есть неизвестное письмо Пушкина. Существует дневник графини, о котором до сих пор не знал решительно никто.

Один из счастливейших дней мой жизни!..

Вскоре наступает другой, еще более счастливый. Мне подают заказной пакет с немецким штемпелем "Теплиц-Шенау". Сейчас там третий рейх. Почтальон-чех удивлен: вместо обычной кроны я даю ему двадцать. Осторожно вскрываю конверт. На стол падает копия французского письма Пушкина к графине Фикельмон от 25 апреля 1830 года из Москвы и еще одна машинопись. С волнением читаю неизвестные строки поэта. Потом принимаюсь за дневниковую запись: "Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина...". Сто пятьдесят строк французского текста. Сразу же вижу, что передо мной документ большой важности: нового в нем мало, но уже известное подтверждает независимая свидетельница, близко знавшая поэта. Рано или поздно биографы Пушкина, наверное, используют ее запись.

В тот же день пишу в Теплиц. Благодарю князя Кляри-и-Альдринген за услугу, которую он, дальний потомок Кутузова, оказывает науке о Пушкине. Благодарю от имени всех, кому дорога память нашего великого поэта.

С тех пор прошло более четверти века. Оба документа, машинописные копии которых мне удалось получить, опубликованы в наших академических изданиях. Обстоятельства сложились так, что принять участие в их изучении мне в свое время не пришлось. Точный текст письма Пушкина установлен теперь по фотокопии, присланной в Пушкинский Дом из Чехословакии, и приводится во всех новых изданиях сочинений поэта. Подлинник хранится в одном из государственных архивов ЧССР. Две тетради дневника Фикельмон, принадлежавшие ранее Кляри, вошли в состав филиала Государственного Архива в городе Дечине (Decin). В 1959 и 1960 годах в Праге и Вене вышли (на русском языке) работы профессора А. В. Флоровского, в которых довольно подробно изложено содержание дневника и приведен ряд выдержек, касающихся Пушкина.1

1 (А. В. Флоровский. Пушкин на страницах дневника графини Д. Ф. Фикельмон. "Slavia", Praha, 1959, rocn. XXVIII, ses. 4, стр. 555 - 578.

Antonij Vasil'evic Florovski. Дневник графини Д. Ф. Фикельмон. Из материалов по истории русского общества тридцатых годоз XIX века. Wiener slavistisches Jahrbuch, Graz-Koln, 1959, Bd. VII, стр. 49 - 99.

Указанные работы в дальнейшем цитируются сокращенно: Флоровский. Пушкин на страницах дневника; Флоровский. Дневник Фикельмон.)

Н. В. Измайлов дал русский перевод приведенных Л. В. Флоровским выдержек, относящихся к поэту.1

1 (Н. В. Измайлов. Пушкин в переписке и дневниках современников. 2. Пушкин в дневнике графини Д. Ф. Фикельмон, Временник Пушкинской Комиссии (Врем. ПК), 1962, М.-Л., 1963, стр. 32 - 37.)

Наконец в 1968 году итальянская исследовательница Нина Каухчишвили опубликовала в Милане почти полный текст первой тетради французского дневника графини с обширной вводной статьей "Дарья Федоровна Фикельмон-Ти-зенгаузен" (на итальянском языке) 1

1 (Nina Kauchtschischwili. H. diaridi Darja Fedorovna Ficquelmont. (Нина Каухчишвили. Дневник Дарьи Федоровны Фикельмон), Milano, 1968. В дальнейшем: Дневник Фикельмон.)

Давно изданные в Париже письма супругов Фикельмон к Е. Ф. Тизенгаузен остаются по-прежнему почти неиспользованными, хотя они очень интересны и хорошо дополняют петербургский дневник. В Праге мне в конце концов удалось получить это очень редкое издание из одной частной библиотеки, и я сделал из него много выписок.

Однако читатель, вероятно, уже давно подумал: кто же она такая, эта графиня Фикельмон, внучка Кутузова, супруга австрийского посла? Какова ее роль в жизни Пушкина?

Дарья Федоровна - дочь флигель-адъютанта Александра I штабскапитана инженерных войск графа Фердинанда - Федора Ивановича Тизенгаузена (1782 - 1805) и Елизаветы Михайловны, урожденной Голенищевой-Кутузовой, любимой дочери полководца.

Мы знаем, как геройски погиб совсем еще молодой Ти" зенгаузен, но о его жизни неизвестно почти ничего. Судя по барельефу на надгробии в Таллинском соборе, он был красивым офицером с крупными, но очень правильными чертами лица. Не портит профиля и довольно большой нос. Принятая тогда пышная прическа с напуском на лоб и александровские бачки флигель-адъютанта царя делают Тизенгаузена значительно старше его 23 лет. Он выглядит, в общем, привлекательным и, кажется, энергичным человеком.

В одном из писем Кутузова к дочери, Елизавете Михайловне,1 мы находим ласковый отзыв полководца о своем молодом зяте:

"Любезного Фердинанда благодарю за приписку, или лучше сказать за большое письмо".

"Если бы быть у меня сыну, то не хотел бы иметь другого, как Фердинанд".

1 (Князь М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский. Письма его к дочери графине Е. М. Тизенгаузен, во втором замужестве Хитрово. "Русская старина", 1874, июнь, стр. 337 - 377. Оригиналы большинства писем по-французски.)

Судя по воспоминаниям современников, смерть Тизенгаузена была большим личным горем для Кутузова, который его очень любил. Об этом несчастье он упоминает в нескольких письмах к своей жене и дочери-вдове, к сожалению, очень кратких и не содержащих фактических данных.1

1 (Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927, стр. 149. В дальнейшем: Письма к Хитрово.)

Матери графини Фикельмон, Елизавете Михайловне, посвящено немало обстоятельных работ. Она родилась 19 сентября 1783 года1 и была, следовательно, на год моложе своего первого мужа. Потеряла его в 22 года. Свое горе она, видимо, переносила очень тяжело. Кутузов не раз пробовал ее утешать. Вскоре после Аустерлица он пишет Елизавете Михайловне: "Лизанька, мой друг сердечный, у тебя детки маленькие, я лучший твой друг и матушка; побереги себя для них. Жаль очень, что я не могу с тобой сейчас видеться. Я пойду с армией по другой дороге через Венгрию, куда тебе никак в теперешнее время доехать нельзя.2 Поезжай поскорее к своим деткам и к матушке (...)".

1 (Месяц и число, считавшиеся неизвестными, определяются по письму князя П. А. Вяземского к жене от 19 сентября 1832 года, в которое он сообщает, что "сегодня" празднуется день рождения Е. М. Хитрово. ('Звенья", IX, стр. 457).)

2 (По-видимому, во время похода Елизавета Михайловна, расставшаяся с маленькими дочерьми, сопровождала армию. В дни Аустерлица она, как можно думать, находилась в Тешене (ныне Чехословакия), Смерть мужа от нее сначала скрывали.)

15 января 1806 года в письме из Брод Михайл Илларионович сообщает: "Слышу, что ты поехала в Ревель. Жаль, душенька, что там будешь много плакать. Сделаем лучше так: без меня не плакать никогда, а со мной вместе (...)".

Горе, однако, не утихало долго. В этом отношении многозначительно письмо Кутузова из Киева от 27 мая (1807 года?) :1 "Лизанька, решаюсь наконец тебя пожурить: ты мне рассказываешь о разговоре с маленькой Катенькои, где ты ей объявляешь о дальнем путешествии, которое ты намереваешься предпринять и которое все предпримем, но желать не смеем, тем более, когда имеем существа, привязывающие нас к жизни".

1 ("Русская старина", 1874, июль, стр. 34.)

Можно думать, что публикатор ошибся, отнеся это письмо к 1807 году - Катеньке в это время было четыре года, и вряд ли мать могла ей говорить о своем желании умереть. Впрочем, все могло статься - Елизавета Михайловна - женщина умная и добрая, но странности у нее были немалые...

Почитатели Пушкина знают ее под фамилией второго мужа - Хитрово. Всю жизнь она была стойкой русской патриоткой, хотя, как и многие светские дамы ее круга, с трудом писала по-русски (а по-французски, к слову сказать, с грубыми ошибками, чем, однако, грешили тогда не только русские, но и некоторые аристократки-француженки). Славу своего великого отца Елизавета Михайловна любила так сильно, что не совсем по праву подписывалась иногда "урожденная княжна Кутузова-Смоленская", хотя полководец получил этот титул, когда его дочь была уже замужем.

Любила она и отечественную литературу. Лично знала и постоянно Принимала у себя некоторых русских писателей - В. А, Жуковского, князя П. А. Вяземского, графа В. А. Соллогуба, А. И. Тургенева, поэта-слепца И. И. Козлова.1 Познакомившись (вероятно, летом 1827 года) с Пушкиным, Елизавета Михайловна Хитрово вскоре стала одним из самых преданных друзей поэта. Об ее патриотизме и дружбе с Пушкиным надо помнить и в повествовании о графине Фикельмон. За исключением немногих лет мать все время жила вместе с дочерью.

1 (Сзедения о том, что в петербургском салоне Е. М. Хитрово бывал и молодой Гоголь, едва ли соответствуют действительности.)

Старшая из сестер, Екатерина Тизенгаузен, родилась в 1803 году; младшая, Даша, 14 октября 1804 года. Об ее раннем детстве мы знаем только по письмам Кутузова к Елизавете Михайловне и по немногим упоминаниям в дневнике Дарьи Федоровны. Первые одиннадцать лет своей жизни будущая графиня Фикельмон провела вместе с сестрой в Ревеле у бабушки Тизенгаузен, урожденной Штакельберг (1753 - 1826), которую она очень любила и считала своей второй матерью. Обстановка, в которой росли девочки, была далеко не роскошной - графиня впоследствии вспоминает в дневнике о "простых и однообразных нравах и обычаях маленького города или северной деревни.1 Что это за "северная деревня", мы не знаем,- вероятно, эстляндское имение Тизенгаузен. Мать подолгу живала вместе с дочерьми у родственников покойного мужа. Лето проводила у них, либо ездила с девочками на дачу в Стрельну под Петербургом. Порой предпринимала и далекие поездки: в Бухарест к отцу, в Крым, но дочери в это время оставались у бабушки.

1 (Дневник Факельнон, стр. 7.)

С раннего детства они знают и французский и немецкий. В свои русские письма к старшей внучке Кутузов то и дело вставляет отдельные фразы на этих языках. Иногда пишет ей целиком по-немецки. Впоследствии обиходный язык Фикельмон главным образом французский, но хорошее знание немецкого языка, несомненно, помогало ей лучше понимать жизнь Центральной Европы. Из писем Кутузова видно, что девочки учатся и родному языку. Однако будем помнить, что Даша Тизенгаузен с детства жила в нерусской среде и, кроме Ревеля и Петербурга с окрестностями, кажется, нигде больше в России не бывала.

В 1811 году, через шесть лет после смерти Ф. И. Тизенгаузена, ее мать выходит вторично замуж за генерал-майора Николая Федоровича Хитрово (1771 - 1819). Елизавете Михайловне 28 лет.

Пытаясь проследить жизненный путь Дарьи Федоровны, приходится пока постоянно делать оговорки - "по-видимому", "вероятно", "может быть". Очень многого мы о ней не знаем точно или совсем не знаем. Мало что известно и об ее отчиме, но все же значительно больше, чем об отце.

Отвечая на письмо дочери, которая, видимо, известила его о предстоящей свадьбе, Кутузов, находившийся в это время в Бухаресте, пишет ей 13 августа 1811 года: "С каких пор, дорогое мое дитя, считаешь ты меня тираном своих детей? Как ты могла считать меня способным сказать: не делай этого и оставайся несчастной? и что мог бы я возразить против брака с г. Хитровым? (...). Я долго соображал, кто же мой зять, и наконец разыскал его в своей памяти: молодой человек,1 статный, немножко хилый, очень умный и очень порядочный человек, впрочем насмешник. Я хорошо представляю себе г. Хитрова, и если когда-нибудь вернусь к вам, то отлично уживусь с ним. Если у тебя есть обычаи его целовать, сделай это от меня. Да почему он мне не напишет?".

1 (Н. Ф. Хитрово в 1811 году было уже 40 лет - возраст, по понятиям того времени, далеко не молодой.)

Несмотря на заочный поцелуй, переданный новому зятю, в письме Кутузова не чувствуется, однако, той сердечности, которая ощущается в нескольких известных нам строках, где Михаил Илларионович говорит о "любезном Фердинанде".

Довольно подробную характеристику Хитрово дает П. А. Вяземский.1 Надо сказать, что она лишь отчасти совпадает с мнением Кутузова. Вяземский считает что "он был умен, блистателен и любезен; товарищи и молодежь очень любили его. Он был образован и в своем роде литературен". Офицеру-гусару приходилось, однако, тщательно скрывать свои литературные интересы от гуляк товарищей по полку. Вяземский, со слов Алексея Михайловича Пушкина, повествует о том, как испугался Хитрово, когда во время офицерской пирушки Алексей Михайлович обнаружил в его гусарской сумке (ташке) томик элегий Парни. "Ради бога молчи и не выдавай меня,- сказал он,- (...) как скоро проведают они (товарищи по полку.- Н. Р.), что занимаюсь чтением французских книг, я человек пропавший, а мне в полку житья не будет".

1 (Из "Старой записной книжки". "Русский архив", 1877, кн. 1, стр. 512 - 513.)

Николай Федорович, несомненно, умел нравиться людям - и притом людям очень разным. "Хитров был очень любим великим князем Константином Павловичем, который умел ценить ум и светскую любезность". По словам Вяземского, к нему благоволил и Александр I. Весьма, правда, склонный к преувеличениям граф Ф. Г. Головкин утверждает, со слов Хитрово, что царь "...всегда был его другом".1

1 (Федорор Головкин. Двор и царствование Павла I. M., 1912, стр. 356.)

Все эти сведения говорят скорее в его пользу - обходительность да и житейскую ловкость, если она не переходит в непорядочность, вряд ли можно считать недостатком. Если же переходит... Кутузов - не знаем, искренне или нет - считал своего нового зятя "очень порядочным". От воспоминаний Вяземского остается в этом отношении впечатление несколько неясное. По его словам, Хитрово был "чем-то вроде Дон-Джовани" и "...на разные проделки в этом роде был не очень совестлив". "Не удастся ему, например, достигнуть где-нибудь цели в своих любовных поисках, он вымещал неудачу, высылая карету свою, которая часть ночи и стоит неподалеку от жительства непокорившейся красавицы. Иные подмечали это, выводили из того заключения свои; с него было и довольно".

В начале XX века за такого рода проделку (если, конечно, речь шла о "порядочной женщине") суд чести мог предложить офицеру уйти из полка, но в конце XVIII столетия нравы были иные... В связи с любовными историями российский "Дон-Джовани" служебным неприятностям, по-видимому, не подвергался.

Он тем не менее мог попасть под суд, но совсем по другой линии - против него было возбуждено редкое по тем временам дело по обвинению в жестоком обращении с крепостными крестьянами.

11 мая 1794 г. императрица Екатерина писала Н. П. Архарову:1 "Дошло до сведения нашего, что гвардии Преображенского полку поручик Николай Хитрово и сестры его девицы Катерина и Наталия, живущие в Москве, владея деревнею (...) отягощают крестьян своих выше меры, продают на выбор их порознь по душам, отпуском таковых же на волю со взятием с каждой души по триста рублей, и что сверх того в нынешнем году выбрано с деревни и выслано в Москву к сущему разорению семейств их тридцать девок и одна вдова с дочерью, намереваясь и всех годных распродать порознь (...)".

1 (Из бумаг Николая Петровича Архарова. "Русский архив", 1864, вып. 9, стр. 908 - 909. Н. П. Архаров (1742 - 1814) - московский обер-полицмейстер.)

Императрица, "желая положить предел подобным поступкам", повелела Архарову "во всей подробности осведомиться под рукой и нам обстоятельно донести, справедлив ли вышесказанный слух, до нас дошедший, так же в каком состоянии теперь находятся крестьяне сих помещиков и в каком числе душ". Из дальнейшего текста письма можно, однако, заключить, что царица намеревалась выкупить в казну и деревню и крестьян. Наказание для жестоких помещиков, надо сказать, не очень серьезное...

Чем это дело закончилось, мы не знаем. На будущей карьере Н. Ф. Хитрово оно, во всяком случае, не отразилось.1

1 (На будущей карьере (...) не отразилось.- Можно все же думать, что из лейб-гвардии Преображенского полка поручик Хитрово был переведен в гусарский (судя по малой культурности офицеров,- один из армейских) не по собственному желанию.)

Судя по всем отзывам, он, действительно, был человеком неглупым, но никакими выдающимися способностями не обладал. Не был причастен и к подвигам воинским. В Отечественной войне по слабости здоровья не участвовал, о чем его тесть, Кутузов, упоминает с некоторой иронией. "Что поделывает Хитров с его несчастным здоровьем?" (Письмо к Елизавете Михайловне от 2 октября 1812 года).

В книге "Если заговорят портреты" я посвятил отчиму Д. Ф. Фикельмон лишь несколько строк, так как не было никаких сведений о том, какую роль он играл в ее жизни. Меня побудило ближе присмотреться к его облику появление труда Н. Каухчишвили, в котором автор приводит выдержку из письма графини к мужу от 7 апреля 1823 года из Флоренции.1 Об умершем четыре года назад Н. Ф. Хитрово Дарья Федоровна говорит: "Образ отчима (bоп-рара),2 которого мы так любили и которого потеряли здесь, не покидает меня. Я вспоминаю все эти ужасные моменты".

1 (Дневник Фикельмон, стр. 10.)

2 (Обычно "bonрара" значит "дедушка" (в фамильярной речи).)

9 апреля 1829 года 1 она пишет в дневнике о своем муже, что он является одним из тех редких людей, у которых "...есть нечто, что возвышает их над ничтожеством нашего мира. Я знала трех людей, наделенных богом этим благом, которое он, как кажется, бережет так ревниво и раздает так скупо - это папа,2 царь Александр и Фикельмон".

1 (Записки в дневнике, хранящемся в г. Дечине, начинаются с 28 февраля 1829 года, но до приезда Фикельмонов в Петербург (в ночь с 29 на 30 июня ст. ст.); публикатор приводит из них только выдержки.)

2 (Д. Ф. Фикельмон, несомненно, говорит здесь об отчиме; отец Тизенгаузен шел второй год.)

Итак, Дарья Федоровна, безусловно, любила отчима и приписывала ему достоинства необыкновенные - так же, как и недавно умершему царю. Об Александре I речь будет впереди...

В 1815 году сорокачетырехлетний генерал Хитрово назначается российским поверенным в делах при великом герцоге Тосканском. Семья переезжает во Флоренцию. Даше в это время одиннадцать лет. Для девочки начинается новая жизнь, совсем уже далекая от России и скромных ревельских нравов. В дневнике она вспоминает о внезапном переезде "в среду самого высшего света и самых элегантных обычаев", где она провела "молодость, полную праздников, самых блестящих удовольствий - все это на юге, ах! какой сон!" (Запись 23 марта 1833 года).1

1 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр. 51. Каухчишвили. Дневник Фикельмон, стр.7.)

Во Флоренции проходит конец детства и юность Даши Тизенгаузен. Мы увидим в дальнейшем, что и в зрелые годы графиня Фикельмон была необыкновенно восприимчива ко всему прекрасному в жизни. Можно думать, что эта чуткость развилась у нее именно в столице Тосканы, где так много художественных сокровищ. Искусство там издавна срослось с повседневной жизнью. Чуть не каждая церковь расписана великими мастерами эпохи Возрождения. На улицах и площадях сколько-нибудь внимательный глаз не пропустит статуй, созданных в эту эпоху художественного расцвета Италии. Картинные галереи полны творений мирового значения.

Чудесный город... По вечерам золотистый полусвет скрадывает линии старинных зданий, терпко пахнут разогревшиеся за день кипарисы и от мутной реки Арно тянет влажным теплом. В ноябре Флоренция еще полна роз, в феврале ее сады окутаны розовыми облаками цветущего миндаля.

Легко себе представить, как жизнь там влияла на подраставшую девочку. Так и видишь ее вместе с матерью и сестрой в галерее Уффици перед знаменитой "Весной" Ботичелли или в церкви Сан-Лоренцо перед гробницами герцогов Лоренцо и Джульяно Медичи, изваянными Микеланджело, или просто на улице, любующейся порталом храма Санта-Мария дель Фьоре.

И пусть читатель не посетует на меня за эти флорентийские подробности - мы увидим, что в духовном облике графини Фикельмон навсегда осталось многое от Италии, ее любимой, по-настоящему родной страны.

П. И. Бартенев, хорошо знавший многих современников графини, говорит, что обе сестры "получили отличное образование во Флоренции".1 Учились девочки, надо думать, дома у гувернанток и приходящих учителей разных национальностей. Так учился маленький граф М. Д. Бутурлин, живший в то время с родителями во Флоренции. У Бутурлина был русский учитель,2 но обучал ли он и девочек Тизенгаузен, неизвестно. Во всяком случае, живя за границей, Дарья Федоровна, как мы увидим, совсем забыла разговорный русский язык, но когда началось это забвение, сказать трудно,- может быть, во Флоренции, может быть, позже, во взрослые годы. Удивляться этому не приходится. Современницы Пушкина, никуда из России не выезжавшие, и те, по его словам:

Не все ли, русским языком Владея слабо и с трудом, Его так мило искажали, И в их устах язык чужой Не обратился ли в родной?

1 (П. И. Бартенев. Рецензия на книгу Сони. "Русский архив", 1911, кн. III., № 9, 2-я обложка.)

2 (Записки графа М. Д. Бутурлина. "Русский архив", 1897, кн. I, № 4, стр. 594.)

У Долли Тизенгаузен, как ее стали звать во Флоренции, к тому же прибавилось там еще два иностранных языка - английский и итальянский. Дома, по дворянскому обычаю того времени, наверное, говорили по-французски. Была ли в семье Хитрово русская прислуга, неизвестно {переехав с господами границу, крепостные по закону становились вольными).1

1 (...переехав с господами границу, крепостные по закону становились вольными.- При отъезде в 1823 году Е. М. Хитрово с дочерьми из Петербурга в ее штате упоминается "камер-юнгфера" (горничная) Елизавета Воронина, российская подданная".2 Неизвестно, однако, служила ли она раньше (за границей) в семье Хитрово.)

2 ("Санктпетербургские ведомости", 1823, № 71, вторник, 4 сентября, "Отъезжающие".)

Семейства Бутурлиных и Хитрово очень сблизились. Можно поэтому думать, что многие подробности быта тогдашних русских флорентийцев, которые приведены в записках Бутурлина, относятся и к семье русского поверенного в делах.1 По словам автора, русских, постоянно живших во Флоренции, было очень мало. Наезжали иногда из России знатные путешественники.2 Жизнь проходила по-иностранному. При дипломатической миссии не было и церкви. Отец Бутурлина устроил крошечную домашнюю церковку в занимаемом им доме, но служил в ней священник-грек, исповедывавший русских по-итальянски.

1 (Записки графа М. Д. Бутурлина. "Русский архив", 1897, кн. 1, №4, стр. 588, 592, 596.)

2 (В действительности, как мы увидим, во Флоренцию русские приезжали часто и надолго.)

Немудрено было Долли Тизенгаузен разучиться русскому языку.

Н. Каухчишвили, подробно изучавшая флорентийский период жизни Долли Тизенгаузен, отмечает, однако, что, начиная с 1818 года, приток русских путешественников в столицу Тосканы заметно усилился.

В своей книге1 граф Ф. Г. Головкин подробно говорит о русской флорентийской колонии 1810 и 1817 годов. Как и Н. Каухчишвили, он называет многочисленных представителей русской знати, проживавших тогда во 'Флоренции. Перечислить их целиком было бы излишне. Назовем лишь некоторых: обер-гофмаршал А. Л. Нарышкин, его дочь княгиня Е. А. Суворова; известный адмирал П. В. Чичагов; граф (впоследствии князь) В. П. Кочубей; отец будущего декабриста московский богач С. М. Лунин с многочисленной семьей; граф Аркадий Иванович Марков (он же Морков), состоявший во времена Наполеона русским послом в Париже, и многие другие. Проездом были во Флоренции дамы, перешедшие в католичество, княгиня Е. П. Гагарина и Е. Н. Толстая.

1 (Федор Головкин. Двор и царствование Павла I. M., 1912, стр. 346 - 379.)

Процветавшая в то время сравнительно благоустроенная Флоренция, по-видимому, была излюбленным городом русских путешественников.

Через несколько лет (в 1823 году) Шарль де Флао (de Flahaut) писал из Петербурга своей флорентийской приятельнице, графине д'Альбани: "Я не чувствую себя иностранцем в этом огромном городе. Здесь очень мало людей хорошего общества, которые не побывали бы в вашем салоне (...). Я никогда не кончу, если стану перечислять всех особ на "off", которые имели честь вас знать. Я нахожу, что петербургское общество, в действительности, все побывало в Италии".1

1 (Дневник Фикельмон, стр. 15.)

Долли Тизенгаузен, несомненно, видела многих из этих знатных путешественников в апартаментах русской миссии.

Несмотря на свой скромный пост поверенного в делах, генерал Хитрово, как мы узнаем из воспоминаний полюбившего его Ф. Г. Головкина, жил очень широко и нерасчетливо. Приехав во Флоренцию, Головкин в первом же письме к двоюродной сестре г-же Местраль д'Аррюфон (10 ноября 1816 года) сообщает: "Русский посланник умен и приятен в обращении, но он большею частью бывает болен, а страшный беспорядок в его личных делах налагает на него отпечаток меланхолии и грусти, которые он не может скрыть. Его образ жизни лишен здравого смысла. По вторникам и субботам у него бывает весь город, и вечера заканчиваются балом или спектаклем. По поводу каждого придворного события он устраивает праздник, из коих последний ему стоил тысячу червонцев.1 При таком образе жизни он задолжал Шнейдеру за свою квартиру и во все время своего пребывания во Флоренции берет в долг картины, гравюры, разные2 камни. Его жена скорее некрасива, чем красива, но она романтически настроена, не мажется, в моде, хорошо играет трагедию3 и горюет о своем первом муже, покойном графе Тизенгаузене (...), а также о своем славном старике-отце Кутузове. (...) Словом, все в этом открытом доме преувеличено, хотя и вполне прилично".

1 (Я уже отметил склонность Ф. Г. Головкина к преувеличениям. Тем не менее сообщаемые им сведения о жизни семьи Хитрово во Флоренции, представляют значительный интерес. Никто из других авторов их не приводит.)

2 (Вероятно, не "разные", а "резные", т. е. камеи.)

3 (Не имея возможности ознакомиться с подлинником, я принужден цитировать перевод Кукеля, местами довольно неуклюжий.)

В доме Хитрово устраивались любительские спектакли, в которых участвовала также Елизавета Михайловна и (по-видимому) ее старшая дочь Екатерина. "Г-жа Хитрово поочередно должна изображать то г-жу Жорж, то г-жу Дюшенуа,1 и после впечатления, которое она производила своим талантом, публике приходится не меньше удивляться переменам ее костюмов для каждой сцены, а также силе ее легких".2

1 (Знаменитые трагические актрисы того времени.)

2 (Е. М Хитрово обладала сильным голосом и пела в домашей церкви Бутурлиных во Флоренции.)

Среди многочисленных временных флорентийцев было немало знакомых и родственников Бутурлиных, особняк которых стал своего рода русским центром Флоренции. "Открытый дом" русского поверенного в делах, в котором, по словам Головкина, бывал "весь город", по-видимому, носил более международно-европейский характер, хотя иностранцы бывали и у Бутурлиных.

Однако девочкам Тизенгаузен, если бы они того хотели, было с кем и дома поговорить по-русски - прежде всего, конечно, с родителями. Почти наверное они не хотели... И родные и знакомые - частица русского большого света, перенесенная в Италию, и говорили и писали по-французски. Надо, однако, сделать оговорку - лишь немногие русские, подобно Пушкину, владели этим трудным, синтаксически очень сложным, веками разрабатывавшимся языком, как образованные французы. Приходится согласиться с Н. Каухчишвили - Долли Тизенгаузен слышала во Флоренции не живую речь Франции того времени, а, скорее, международный язык высшего общества XIX века...

Круг знакомых ее родителей я самой Долли был, естественно, шире, чем у Бутурлиных. Альбом, хранящийся в фонде Фикельмонов в городе Дечине, показывает, например, что среди подруг юных графинь Тизенгаузен было немало итальянских аристократок. Были и знатные польки - в том числе дочь тогдашнего русского министра иностранных дел князя Адама Чарторийского. Для дочерей русского посланника не существовало "...пропасти, которая отделяла иностранцев от тосканцев".1

1 (Дневник Фикельмон, стр. 18.)

Среди посетителей салона родителей двенадцатилетнгя Долли, несомненно, видела в 1816 году и, можно думать, навсегда запомнила М-mе де Сталь. Знаменитая писательница во время своего пребывания во Флоренции познакомилась с семьей русского поверенного в делах. В одном из писем к своей тамошней приятельнице, графине Луизе д'Альбани, она просит ее рекомендовать некую леди Джерсей супругам Хитрово, которые "должны хорошо принять в своем салоне эту очаровательную особу".1 Недавно чешская исследовательница Мария Ульрихова2 опубликовала в Праге небольшое любезное письмо М-те де Сталь к генералу Хитрово, в котором содержится подобная же просьба:

1 (Дневник Фикельмон, стр. 15.)

2 (Marie Ulriсhоva. Lettres de Madame de Stael conservees en Boheme. (Мария Ульрихова. Письма M-me де Сталь, хранящиеся в Чехии). Prague, 1959, стр. 79. Письма опубликованы с сохранением очень неправильной орфографии и пунктуации автора.)

"Его Превосходительству генералу Хитрово, посланнику Русского Императора во Флоренции.

Я вам писала из Болоньи, дорогой генерал, и вы мне не ответили - таковы русские, в тысячу раз более легкомысленные, чем французы. Несмотря на свое злопамятство, я рекомендую вам господина и госпожу Артур, моих знакомых ирландцев, которые год тому назад собирали в своем салоне в Париже самое приятное общество - попросите госпожу Хитрово, у которой столько любезной доброты, хорошо их принять ради меня и постарайтесь вспомнить о моих дружеских чувствах к вам, чтобы оживить ваши. До свидания. Все, окружающие меня1, вспоминают о вас и,- на самом деле,- это очень нужно.

Коппе2 22 августа 1816. С дружеским приветом Н(еккер) де Сталь Г(ольштейн)".

1 (Вероятно М-те де Сталь имеет в виду сына Августа, немецкого писателя Вильгельма Шлегеля и своего друга Альберта Рокка, сопровождавших ее во время путешествия по Италии.)

2 (Швейцарская резиденция де Сталь.)

Генерал Хитрово, очевидно, умел нравиться и некоторым большим людям в Европе. Письмо М-те де Сталь показывает, что между ней и русским генералом существовали, если и не дружеские, то все же очень хорошие отношения. В противном случае знаменитая и уже очень немолодая писательница1 не обратилась бы снова к человеку, который не потрудился ей ответить. Вероятно, извинила хорошо ей известные неосновательность и легкомыслие Хитрово.

1 (В 1816 году М-те де Сталь (1766 - 1817) было 51 год. Год спустя она умерла.)

Очень рано - лет с четырнадцати, если не с тринадцати, Долли начала "выезжать в свет" вместе с матерью и сестрой. Во Флоренции, надо сказать, единого высшего общества не было. Католическая итальянская аристократия держалась особняком. Иностранцев там принимали неохотно. Очень замкнутая, чинная и довольно скучная среда, особенно старшее поколение.

Был во Флоренции и двор. Не бог весть какой государь великий герцог Тосканский, но жил Фердинанд III в своей резиденции, дворце Питти, как монарх великой державы. Английская путешественница, леди Кемпбелл, побывавшая в 1817 году на придворном празднестве, пишет в своем дневнике: "Устройство дворцовой службы, число прислуги и стражи намного превосходит то, что видишь при наших дворах".1 Возможно, что во Флоренции на протяжении веков сохранялась по традиции пышность Лоренцо Великолепного.

1 (Дневник Фикельмон, стр .17.)

Семья русского поверенного в делах не только бывала во дворце, но и близко познакомилась с родными герцога. Молодая наследная принцесса Анна-Каролина (1799 - 1832), для Долли Тизенгаузен просто "Нани", стала ее любимой старшей подругой. Впоследствии, когда Анна-Каролина, с 1824 года великая герцогиня Тосканская, мучительно умирала, Дарья Федоровна записала в дневнике 16 декабря 1831 года: "Столько лет уже я люблю ее, как сестру (...), дня не проходит, чтобы я мысленно не была с ней. Это подлинная любовь, а для нее не существует ни времени, ни разлуки".1

1 (Там же, стр. 179.)

Для нас эта дружба, завязавшаяся в те годы, когда Долли была еще девочкой-подростком, интересна тем, что, по всему судя, будущая посольша почти с детства привыкла обходиться запросто с "высокими" и "высочайшими" особами и видеть в них просто людей.

Нам еще придется вернуться к этому качеству графини Фикельмон по поводу одной необыкновенной страницы ее жизни, которая только сейчас становится известной.

Сестра Долли, Екатерина, по-видимому, несмотря на свою молодость, была в приятельских отношениях с мужем Анны-Каролины, наследником тосканского престола, герцогом Леопольдом (1797 - 1870). В письмах 1848 года к сестре графиня Фикельмон не раз называет его "ton ami de Florence" - "твой флорентийский друг". Однако сама Долли почему-то относилась к этому герцогу довольно неприязненно.

Мне думается поэтому, что при всей своей любви к "Нани" она не очень охотно бывала в пышном дворце Питти с его все же стеснительным этикетом.

Вероятно, молоденькой девушке веселее было в другом кругу. Его составляли знатные и, во всяком случае, богатые туристы разных национальностей, главным образом англичане и американцы. На балу и в этом международном обществе графиню Долли увидел однажды французский путешественник Луи Симон, судья взыскательный и строгий. В своей книге1 он находит манеры молодых англичанок и американок чересчур развязными. Зато падчерицей русского дипломата он не налюбуется. "Видите, сказал я в свою очередь синьору Фаббрини (...) эту молодую особу, которая не менее прекрасна, чем предмет ваших сарказмов, но, по-видимому, сама этого не замечает. Она вернулась к матери после танца и, как кажется, боязливо колеблется, принять ли ей руку подошедшего кавалера. С одной стороны, у нее откровенное желание продолжить, а с другой страх за то, не слишком ли много она танцевала, но ни малейшей степени расчета. Она непосредственна и восприимчива - один нежный и встревоженный взгляд матери заставляет ее решиться и отклонить самым любезным образом обращенное к ней приглашение. Видите, она набрасывает шубку и собирается уезжать".

1 (Louis Simond. Voyage en Italie et en Sicile. (Луи Симон. Путешествие в Италию и Сицилию, т. I, Paris, 1828, стр. 122 - 123 (франц.).)

Луи Симон замечает дальше, что русская барышня очень напоминает ему по своему облику англичанку, но англичанку хорошо воспитанную.

В начале 1817 года генерала Хитрово постигла служебная и денежная катастрофа; возможно, что та и другая были связаны между собой. До сих пор мы знали о них очень мало. Все тот же Ф. Г. Головкин, подружившийся с русским дипломатом и принимавший большое участие в упорядочении его донельзя запутанных дел, сообщает об этой печальной истории ряд подробностей, которые, по-видимому, соответствуют истине.

25 марта этого года он пишет своей французской кузине Местраль д'Аррофон: "В один прекрасный день ко мне является генерал Хитрово, в страшно расстроенном виде (...) он сознался, что в том отчаянном положении, в котором находятся его дела, и в тот момент, когда он ожидал помощи,1 ставшей для него необходимой, он получил ошеломляющее известие о потере своего места; что это место совсем упразднено,2 и что ему отказывают в какой-либо помощи; и, наконец, что немилость эта по-видимому решена бесповоротно, так как ему предоставляют маленькую пенсию, но с условием, чтобы он оставался жить в Тоскане".

1 (От императора Александра I.)

2 (В целях сокращения расходов по дипломатическому представительству обязанности поверенного в делах были переданы русскому послу в Риме Л. Я. Италинскому.)

Н. Ф. Хитрово, очевидно, впал в Петербурге в немилость. Возможно, что она была вызвана тем, что до столицы дошли сведения об его неразумных тратах и безнадежном финансовом положении. Поверенному в делах, должность которого упразднялась, не только не предоставили другой пост, но - мало того (если не ошибается Головкин) - поставили условием для получения пенсии жить по-прежнему в Тоскане. Эта совершенно необычная мера, быть может, имела целью побудить Хитрово уплатить свои крайне неуместные для дипломата долги.

Выяснением их занялся Головкин.1 21 апреля 1817 года Федор Гаврилович пишет своей французской кузине: "Генерал Хитрово переносит свое несчастие мужественно (...). Он все продает и рассчитывается со своими кредиторами; свое хозяйство он упразднил и нанял маленькую квартиру".

1 (Ф. Г. Головкин, надо сказать, был русским только по имени. Он принадлежал к заграничной, совершенно обиностранившейся ветви этого графского рода, был лютеранином и совершенно не знал русского языка.)

Таким образом, совсем еще девочкой (ей было 12 лет), Долли Тизенгаузен после "открытого дома", где постоянно устраивались (в долг) роскошные приемы, снова попала в очень скромную обстановку. Об этой флорентийской катастрофе семьи в известных нам писаниях Дарьи Федоровны упоминаний нет. Впрочем, придворные круги и высокопоставленные знакомые, узнав о несчастии, постигшем генерала, от семьи Хитрово не отвернулись. По словам Головкина, "Все устроилось как нельзя лучше (...). Двор и общество выказали еще больше участия, чем мог ожидать этот бедняга. Для меня это было большое утешение...".

Головкин сообщает также: "Далее было решено, что г-жа Хитрово поедет в Петербург, чтобы отыскать какие-нибудь средства и предотвратить полное разорение (...)".

Долли Тизенгаузен и ее сестра, несмотря на все, что произошло, сохранили все свои знакомства. Прекратились домашние приемы, но в остальном жизнь юных графинь шла по-прежнему.

Через два года семью постигла тяжкая утрата. Давно уже прихварывавший Николай Федорович Хитрово после долгой и мучительной болезни скончался 19 мая 1819 года. Похоронили его в Ливорно. В жизни Долли смерть любимого отчима была первым большим горем.

Овдовев вторично, Елизавета Михайловна не покинула Флоренции. По словам А. Я. Булгакова, после смерти Николая Федоровича она одно время даже осталась "в прежалком положении, с долгами и без копейки денег".1

1 (Письмо А. Я. Булгакова к брату от 13/25 июня 1819 года. "Русский архив", 1900, кн. III, стр. 206.)

Если вспомнить то, что недавно писал о денежных делах покойного ныне генерала хорошо его знавший Ф. Г. Головкин, придется признать, что, вероятно, и Булгаков говорит правду. Тем не менее, будучи вдовой генерал-майора, Елизавета Михайловна вскоре должна была получить полагающуюся ей по закону небольшую пенсию. Ее, конечно, не хватило бы для далеких разъездов, а между тем в 1820 году Е. М. Хитрово побывала с дочерьми в Неаполе.1 По крайней мере однажды - когда именно, пока неизвестно - совершила с ними большую поездку в Центральную Европу. Несомненно, побывала в Вене, где императрица-мать прозвала Долли "Сивиллой флорентийской" - в дальнейшем мы узнаем почему. По всей вероятности, в эти трудные для нее годы Елизавета Михайловна получала поддержку от родных из России.

1 (...побывала с дочерьми в Неаполе.- По всей вероятности к этому времени относится очень резкий отзыв приятеля Пушкина кн. Д. И. Долгорукова о попытках Елизаветы Михайловны поскорее устроить судьбу обеих дочерей. 6 октября (год не указан) он пишет брату из Италии: "Г-жа Хитрово имеет вид серого (...) торгаша, который ездит по всем ярмаркам, чтобы за хорошую цену продать свой товар, который заключается в двух прелестных дочерях".2)

2 ("Русский архив", 1915, кн. I, стр. 72.)

Духовно привлекательная и житейски опытная Е. М. Хитрово сумела создать себе и, прежде всего, подросшим дочерям блестящее положение в европейском "большом свете". Славное имя Кутузова знали, конечно, и иностранцы, но вряд ли оно производило на них большое впечатление. Истинную роль великого полководца в победе над Наполеоном и у нас ведь поняли много позже. Графы Тизенгаузен - древний немецкий род, но и только. В толстой "Справочной книжке графских домов" таких семей множество. Еще меньше могла говорить иностранцам стародворянская, но не титулованная фамилия Хитрово. Между тем среди личных друзей Елизаветы Михайловны и ее дочерей в начале двадцатых годов мы находим прусского короля Фридриха-Вильгельма III,1 герцога Леопольда Саксен-Кобургского, впоследствии бельгийского короля, и много других членов королевских и владетельных домов Германии, Австрии и Италии, не говоря уже о многочисленных представителях самых верхов аристократии.

1 (...прусского короля Фридриха-Вильгельма 111.- В 1825 году молодая чешская графиня Сидония (по-чешски Здена) Хотек писала во Францию баронессе Монте, приятельнице своей тетки Терезы Хотек: "Вы, конечно, давно знаете о женитьбе прусского короля на М-11е Гаррах (...). Уже несколько лет он (отец Гаррах. - И. Р.) живет в Саксонии, откуда его дочь приехала в Теплиц, где король с ней и познакомился. Кляри тем более удивлены этим браком, что король казался сильно влюбленным в М-llе Екатерину Тизенгаузен, которую, говоря по правде, мать все время старалась с ним сблизить (mettait toujours dans son chemin). Госпожа Хитрово как-то на днях сказала моей тетке Кляри: "Поймите вы короля! Вы же, однако, видели, как он был влюблен в мою дочь; но это был бы неподходящий брак для внучки генерала Кутузова".2

Графиня Екатерина королевой Пруссии (как и гр. Гаррах) стать, конечно, не могла. Речь, очевидно, шла о морганатическом браке, который Елизавета Михайловна объявила неподходящим для внучки Кутузова лишь после того, как ее план выдать дочь за короля не удался. Приходится признать, что в данном случае ум и житейская опытность Е. М. Хитрово ей, видимо, изменили... Сомневаться в правдивости Сидонии Хотек нет оснований.)

2 (Souvenirs de la baronne de Montet. (Воспоминания баронессы Монте), 1785 - 1866. Paris, 1904, стр. 265 - 266.)

Эти дружеские отношения "высочайших", "высоких" и просто знатных особ с Е. М. Хитрово и ее юными дочерьми возникли, конечно, не по признаку знатности и богатства последних.

II

Вряд ли их можно объяснить и замужеством графини Долли. Мы знаем немало претендентов на руку ее старшей сестры, как известно, оставшейся незамужней. Одно время в числе их считали и прусского короля Фридриха-Вильгельма III.

О том, как проходила жизнь сердца юной "Сивиллы флорентийской", мы не знаем пока ничего,- быть может, потому, что ее судьба определилась очень рано - 3 июня 1821 года, не достигнув еще и семнадцати лет, Дарья Федоровна вышла замуж за только что назначенного австрийского посланника при короле Обеих Сицилий графа Шарля-Луи Фикельмона, выдающегося кавалерийского генерала и опытного дипломата. Позже, в преклонных годах, он стал плодовитым и интересным политическим писателем. Постепенно мы ближе присмотримся к облику этого, несомненно, незаурядного человека.

О происхождении Фикельмонов можно сказать то же самое, что и о Тизенгаузенах: не богатый, но очень старинный бельгийско-лотарингский род. Их предок, крестоносец, еще в 1138 году, уезжая в Палестину, подарил участок земли одному монастырю.

Дед Шарля-Луи и его отец граф Христиан-Максимилиан, оставаясь французскими подданными, служили, по семейной традиции, в Австрии - в XVIII веке это бывало нередко.1 Шарль-Луи первоначально учился в колледже в Нанси. В 1792 году его отец эмигрировал и взял сына с собой. В Австрии юноша, почти мальчик (ему было 15 лет), поступил в драгунский полк Лятура и с тех пор до конца жизни состоял на военной службе. Шарль-Луи (по-немецки Карл-Людвиг) Фикельмон стал со временем выдающимся кавалерийским начальником. Командовал в Испании полком в армии генерала Костаньоса (Costagnos), присоединившегося к англичанам. Много лет спустя герцог Веллингтон говорил, что он не знал лучшего кавалерийского генерала, чем Фикельмон.

1 (Не надо забывать, что понятие нации в современном смысле этого слова сложилось на Западе лишь во время Великой Французской Буржуазной Революции.)

После того, как Австрия в 1813 году присоединилась к коалиции против Наполеона, граф вернулся из Испании. В 1815 году он командовал конницей корпуса австрийского генерала Фримона и дошел с ним до Лиона.1 Позднее Фикельмон, оставаясь военным, перешел на дипломатическую службу. Состоял военным атташе в Швеции,2 а в 1819 году был назначен австрийским посланником во Флоренцию.

1 (Сведения о военной карьере Фикельмона заимствованы мною из составленного академиком Барантом (бывшим послом в России) краткого биографического очерка в книге: "Pensees et reflexions morales et politiques du comte de Ficquelmont ministre d'Etat en Autriche". (Мысли и раздумья, нравственные и политические, графа Фикельмона, австрийского государственного министра). Paris, 1859.)

2 (Согласно Баранту - посланником, но я считаю более надежными сведения Н. Каухчишвили, работавшей в семейном архиве Фикельмонов в Чехословакии.)

Здесь Фикельмон и познакомился с шестнадцатилетней графиней Долли Тизенгаузен. Разница лет между ними была огромная. Посланник, родившийся 23 марта 1777 года, был на 27 лет старше Долли и на шесть лет старше ее матери.

Мы не знаем, когда именно состоялось их знакомство - в 1819 или, скорее, в 1820 году (предыдущий в семье Хитрово был траурным). Не знаем и того, как развивался этот не совсем обычный роман. Несомненно одно - не позднее 2 января 1821 года (скорее всего накануне - в день Нового года) во Флоренции Шарль-Луи Фикельмон сделал предложение Долли Тизенгаузен, которой было 16 лет и 2 месяца. Предложение сразу же было принято.

Об этом мы узнаем из письма графа к бабушке невесты, княгине Екатерине Ильиничне Голенищевой-Кутузовой-Смоленской от 2 января 1821 года, которое хранится в Пушкинском Доме. (1) Приведу его почти полностью:

"Княгиня.

Нет на свете для меня ничего более счастливого и более лестного, чем событие, которое накладывает на меня, Княгиня, обязанность вам написать; я исполняю ее с величайшей поспешностью. Ваша дочь и ваша внучка одним своим совместно сказанным словом только что закрепили мое счастие, и мое сердце едва может выдержать испытанное мною волнение. Я удивлен, найдя у них обеих такое соединение достоинств, столько очарования, добродетелей, естественности и простоты. Неодолимая сила увлекла меня к новому существованию. Теперь его единственной целью будет счастие той, чью судьбу доверила мне ее мать. Все дни моей жизни будут ей посвящены и, поскольку воля сердца могущественна, я надеюсь на ее и на мое счастие.

1 (ИРЛИ, ф. 358, оп. I, № 146.)

Как военный, Madame la Marechale,1 я горжусь больше, чем могу это выразить, тем, что мне вручена рука внучки маршала Кутузова, и я имею честь принадлежать к вашей семье (...)".

1 (Это обращение к супруге фельдмаршала непереводимо. "Госпожа маршальша" по-русски сказать нельзя.)

Е. М. Хитрово давно знала Александра I. В юности она была фрейлиной его матери. Когда Долли стала невестой, Елизавета Михайловна сейчас же (10 января) сочла нужным известить царя о предстоящей свадьбе. Он ответил любезным письмом из Лайбаха:

"... Примите мои искренние поздравления и пожелания брачному союзу, который ваша младшая дочь вскоре заключит с генералом Фикельмоном. Он мне известен с самой хорошей стороны. Вы имеете таким образом полное основание надеяться на то, что этот брак будет счастливым (...)".1

1 (Дневник Фикельмон, стр. 19.)

Пушкинисты не раз задавались вопросом о том, была ли счастлива в замужестве графиня Фикельмон. Решали его по-разному. Н. В. Измайлов считает, что "это был, вероятно, брак по рассудку, а не по любви с ее стороны и, быть может, расстроенные денежные обстоятельства играли в нем не последнюю роль...". Однако исследователь делает оговорку: "Ум и чувство графа Фикельмона сумели сделать брак, на сколько возможно, прочным и даже счастливым".1

1 (Н. В. И з м аилов. Пушкин и Е. М. Хитрово. В кн.: Письма к Хитрово, стр. 155.)

Л. Гроссман, наоборот, говорит о графине Фикельмон, как о женщине "видимо, несчастной".1 То же отношение к замужеству Дарьи Федоровны чувствуется и у некоторых других литературоведов. Почти девочка, выданная матерью за пожилого мужчину, вероятно, из-за денежных расчетов. Несмотря на несходство положений, вспоминается рассказ Татьяны:

...Неосторожно, Быть может, поступила я: Меня с слезами заклинаний Молила мать; для бедной Тани Все были жребии равны... Я вышла замуж.

1 (Л. П. Гроссман. Устная новелла Пушкина. В кн.: "Этюды о Пушкине". М.-Л., 1923, стр. 81.)

Читатель, знакомый с историей создания "Евгения Онегина", быть может, подумает - а в самом деле не рассказ ли это графини Фикельмон о своем замужестве? Ведь восьмая глава "Онегина" была написана тогда, когда поэт уже был знаком с женой австрийского посла...

Предположение заманчивое, но, несомненно, неверное. Пушкин описал встречу своей героини с ее будущим мужем в предыдущей главе. Помните эту строфу:

- Взгляни налево поскорей.- "Налево? где? что там такое?" - Ну, что бы ни было, гляди ... В той кучке, видишь? впереди, Там, где еще в мундирах двое ... Вот отошел... вот боком стал... - "Кто? толстый этот генерал?"

Судьба Татьяны предрешена, но седьмая глава закончена в ноябре 1828 года, когда графиня Долли еще не прибыла в Петербург. Пушкин был уже тогда хорошо знаком с ее матерью, но совершенно невероятно, чтобы Елизавета Михайловна рассказала поэту о том, как ради денег ей пришлось выдать дочь замуж за нелюбимого человека. Против этого говорит все, что мы знаем о матери, Долли, особе в высшей степени романтической, очень, ценившей и культивировавшей всякое чувство. Нет, вообще не верится, чтобы она могла выдать замуж любимую дочь по расчету!

История этой свадьбы неизвестна, но, на мой взгляд, шестнадцатилетняя девушка легко могла увлечься блестящим боевым генералбм, которому было тогда всего сорок три года, человеком во всех отношениях привлекательным, умным, остроумным и, вероятно, горячо ее полюбившим.

Ранние браки были тогда в обычае не только у русских крестьян (вспомним, как будущую няню Татьяны "... с пеньем в церковь повели" в 13 лет!), но и в аристократических семьях России и Западной Европы. Рано начинали взрослую жизнь знатные девушки того времени. Учились обычно лет до пятнадцати, а там вскоре и замужество и материнство. Большая разница в летах между мужем и женой тоже не была редкостью,

Необычный по нынешним временам брак Долли Фикельмон вполне мог быть заключен по взаимной любви.

Я высказал это предположение в 1965 году, зная лишь поздние письма графини к сестре, ранее не изученные пушкинистами. То и дело она с несомненной любовью и нежностью говорит в них о своем старом уже муже. О молодости Дарья Федоровна вспоминает не часто, но всегда радостно - особенно о семи годах, проведенных в Неаполе.

"Помнишь ли ты Радта, который доставлял нам столько удовольствия в Неаполе, в первые годы (...); мы часто говорим с ним и с Менцем об этом прекрасном времени нашей молодости" (6. XI. 1847).1

1 (Сони, стр. 133.)

"... Наш бедный Менц (...) умер, не приходя в сознание. Это был верный друг, который напомнил мне мои прекрасные неаполитанские годы" (11.XII. 1847).1

1 (Там же, стр. 137.)

"Сохранив все письма Фикельмона с тех пор, как мы поженились, я делаю из них извлечения, переписываю все места, замечательные по стилю, по мыслям, по сюжету (...).

Я ничего до конца не забыла, но эта живая картина нашего прошлого, твоей и моей радости с разными эпизодами - ты бы тоже не смогла читать о них без умиления и трепета" (15.XII.1852).1

1 (Там же, стр. 389.)

Кажется, именно там, в Неаполе, когда генерал Фикельмон еще не начал стареть, графиня Долли была счастливее, чем когда-либо. Во всяком случае, любовное отношение к тогдашним письмам мужа, которые трогают и волнуют даже тридцать лет спустя, неоднократные упоминания о счастливых неаполитанских годах - все это позволяет думать, что Дарья Федоровна вышла замуж никак не по расчету.

Накопившиеся за последние годы материалы и, главным образом, книга Н. Каухчишвили, прочитавшей всю сохранившуюся переписку супругов, еще определеннее говорят в пользу брака по взаимной любви.

В письмах к княгине Кутузовой за 1821 - 1823 годы1 Фикельмон говорит об юной невесте и жене с трогательной нежностью. Некоторые его эпитеты, быть может, покажутся сейчас выспренними и книжными, но нельзя забывать, что пишет человек, воспитавшийся еще в XVIII веке.

1 (В архиве ИРЛИ хранятся четыре письма графа к Е. И. Кутузовой. Он встретился с ней в Италии, проезжая в 1822 году через Флоренцию, где Екатерина Ильинична провела несколько месяцев. В 1824 году она скончалась.)

"Я очень счастлив, что снова вижу Долли,- обращается Фикельмон к бабушке невесты,- она прекрасна, как никогда; это ангел красоты и доброты, и каждодневно я благодарю бога, позволившего, чтобы моя судьба была соединена с судьбой девушки столь замечательной во всех отношениях; это существо с совершенным характером и умом" (Неаполь, 16 мая 1821 г.). 10 декабря следующего года граф пишет Кутузовой из Вероны: "Я уезжаю обратно в Неаполь через несколько дней и очень рад, что снова соединюсь с Вашей Долли, лучшим и прелестнейшим существом на свете; разлучаться с ней, это самое большое огорчение, которое я могу испытать, а вновь с ней увидеться - самое большое счастье".

Так говорит муж. Прислушаемся теперь к дошедшим до нас словам жены.

"До свиданья, дорогой, любимый папочка!"- пишет ему Долли из Сорренто в июле 1824 года. Н. Каухчишвили считает, что, судя по этому обращению (по-итальянски "рараriello"), у нее еще оставались тогда некоторые детские черты.1 Мне думается скорее, что это лишь проявление взрослого, но очень юного, очень нежного чувства к немолодому уже мужу (Фикельмону 47 лет).

1 (Дневник Фикельмон, стр. 22.)

"Какое счастие снова быть с тем, кого любишь всей душой, после месяцев одиночества, возбуждения и беспокойства" (дневниковая запись 28.IV.1829, сделанная в Вене).1

1 (Там же, стр. 24.)

"Вчера, 3 августа, Фикельмон нас покинул. Его отъезд- это всегда траурный и скорбный день для меня. В течение всей моей жизни я чувствую пустоту, когда Фикельмона здесь нет. Я вдвойне избалована его заботами обо мне, прелестью его близости, такой нежной, доброй и такой умной" (3.VIII. 1832, Петербург).1

1 (Там же, стр. 24. Запись в тетради, хранящемся в архиве Фикельмонов (г. Дечин) в общем футляре с двумя другими. Эти документы не входят в состав основного дневника.)

Ограничимся этими тремя цитатами. В дневниках и письмах графини подобных высказываний много. Своего мужа она, несомненно, любила на протяжении всех тридцати шести лет супружеской жизни (1821 - 1857).

На замужестве Дарьи Федоровны я остановился подробнее не случайно. Для истории ее отношений с Пушкиным, как мы увидим, далеко не безразлично, была ли она счастлива в семейной жизни.

Итак, счастливая посланница, по возрасту почти что девочка (ей нет еще и семнадцати лет), начинает свою взрослую жизнь в Неаполе.1 Предоставим слово Н. Каухчишвили, изучившей архивные материалы этого времени. Их, по-видимому, сохранилось значительно меньше, чем от флорентийских лет, но все же не мало.

1 (Для брака католика Фикельмона с православной потребовалось разрешение папы. Оно хранится в семейном архиве в Дечине. Дневник Фикельмон, стр. 25.)

"Ответственность юной Дарьи Федоровны в связи с ее новым положением несомненно была большой, она должна была принимать послов, именитых граждан (нотаблей), принцев разных стран, ей приходилось соперничать со знаменитыми домами, многоопытными хозяйками дома, а также с двором. Соседство матери было для нее в этих условиях большой поддержкой, благодаря помощи, которую последняя могла оказывать, основываясь на личном опыте".1

1 (Там же, стр. 19.)

Елизавета Михайловна и сестра Долли Екатерина оставались с ней после замужества почти пять лет. У нас нет сведений о том, жили ли они в австрийской миссии, но, судя по всему, это представляется очень вероятным.

Е. М. Хитрово с дочерью вернулись в Россию лишь в начале 1826 года.1 К этому времени двадцатиоднолетняя Дарья Федоровна, можно думать, приобрела уже немалый житейский и светский опыт. Жаль, что мы ничего не знаем о том, какой она была в самые первые неаполитанские годы. Вероятно, исполняла тогда обязанности посланницы с увлечением. Весьма еще недавно вышла из того возраста, когда девочки-подростки потихоньку от взрослых и от прислуги нередко продолжали играть в куклы, а теперь она - супруга посланника великой державы, хозяйка дома, особа дипломатически неприкосновенная...

1 (Каухчишвили упоминает о том, что они прибыли в Россию летом (Дневник Фикельмон, стр. 34). Однако, 29 июля 1829 года граф Фикельмон отмечает, что в этот день она весело проводила время в гостиной вместе с матерью и сестрой впервые после трех с половиной летнего перерыва. (Курсив мой).

Вероятно, Н. Каухчишвили права, считая, что Е. М. Хитрово поспешила на родину в связи со смертью Александра I, так как опасалась за свое еще не окончательно урегулированное финансовое положение.)

Вряд ли только Долли вначале понимала сложную и трудную роль своего мужа, аккредитованного при Фердинанде I (1751 - 1825), который в 1816 году принял титул короля Обеих Сицилии.1 Этот бесхарактерный, но злобный и жестокий монарх был неистовым реакционером, не раз уже нарушавшим данное своим подданным слово. Он всецело находился под влиянием своей жены, Каролины Австрийской, у которой жестокость и католический фанатизм сочетались с волевым, властным характером.

1 (До этого он именновался королем Неаполитанским Фердинандом IV.)

Не раз уже Фердинанду приходилось бежать из Неаполя, но, используя политическую обстановку, он при помощи иностранных войск возвращал себе престол и затем зверски расправлялся с "изменниками". Неаполитанские порядки даже в то далекое время вызывали немалое возмущение в Европе.

В июле 1820 года в связи с успехами революции в Испании в Неаполе произошло восстание, организованное военными, к которым присоединилась либеральная буржуазия и организации карбонариев, связанные с масонами. Возглавлял восстание генерал Пепе, человек весьма умеренных взглядов, который добивался лишь восстановления конституции, но не свержения династии.

Перепуганный Фердинанд поспешил согласиться с требованиями восставших, назначил Пепе главнокомандующим, но сам уехал в Лайбах (Любляну), где собрались на конгресс монархи - руководители Священного Союза. По их решению австрийская армия генерала Фримона перешла 5 февраля 1821 года реку По и двинулась на Неаполь. Армия Пепе, не поддержанная народными массами, была разбита. Неаполь капитулировал 23 марта и на следующий день был занят австрийцами. Вслед за ними вернулся в свою столицу Фердинанд.

В начале апреля Пушкин написал послание В. Л. Давыдову (известен только черновик), в котором упомянул и о неаполитанских событиях:

Но те в Неаполе шалят, А та едва ли там воскреснет... Народы тишины хотят, И долго их ярем не треснет.

Поэт, по-видимому, не надеялся на успех неаполитанской вспышки, но, живя в Кишиневе, в это время, вероятно, еще не знал, что в Неаполе все кончено. Больше там никто не "шалит"...

Снова, как и раньше, вернувшийся король начал жестокие репрессии.

Во время похода армии Фримона и подавления неаполитанской революции вновь назначенный посланник генерал Фикельмон состоял при штабе этой армии и таким образом являлся военным участником событий. В Неаполе он также находился в постоянных сношениях с австрийским командованием.

Жестокости Фердинанда I, несомненно, осложняли положение Фикельмона, как дипломатического представителя Австрии, которому необходимо было установить добрые отношения с неаполитанским обществом. По всей вероятности, именно благодаря его донесениям Меттерниху, император Франц I, либерализмом отнюдь не отличавшийся, все же настоятельно советовал королю Обеих Сицилий умерить репрессии. Эти советы, несомненно, передавались через посланника, с представлениями которого Фердинанд I, обязанный Австрии троном, не мог не считаться.

Отношения между самолюбивым королем и тактичным, но настойчивым Шарлем-Луи Фикельмоном, вероятно, были чисто официальными. Нет никаких указаний на то, чтобы граф и его семья стали "своими людьми" во дворце неаполитанского деспота, как это было с семьей Хитрово при великом герцоге Тосканском.

Зато, по словам Н. Каухчишвили, "Несмотря на довольно натянутые отношения между австрийцами и итальянцами Долли и ее мать очень скоро приобрели расположение всего неаполитанского общества и вполне хорошо себя чувствовали среди оживленного разговора людей юга".1

1 (Дневник Фикельмон, стр. 19.)

Русских, постоянно живших в Неаполе, было гораздо меньше, чем во Флоренции. Дарья Федоровна и ее мать встречались чаще всего с посланником графом Густавом Оттовичем Штакельбергом и его многочисленной семьей. Путешествующие соотечественники наезжали только зимой и весной по окончании карнавала в Риме.1

1 (Там же, стр. 19.)

Из дипломатов, аккредитованных в Неаполе, человеком более или менее незаурядным был, как кажется, лишь англичанин Джон Фейн,1 генерал и музыкант, которого Долли знала раньше, как посланника во Флоренции. Он получил назначение на тот же пост в Неаполь в 1825 году.

1 (С 1841 года лорд Баргерш.)

Вообще же среди посетителей ее неаполитанского салона, о которых упоминает графиня Фикельмон, выдающихся людей, кажется, не было. Нельзя к ним причислить ни очень заурядного литератора Карло Меле, посвятившего ей несколько стихотворений, ни епископа Капечелатро, ни некоего князя Камальдоли. Остальные имена ее тамошних друзей уже совсем ничего не говорят исследователю. Искать их в справочнике безнадежно.

Однако графиня Долли чувствовала себя отлично и в обществе людей, ничем не выдающихся, но ей лично симпатичных. Она любила Неаполь не меньше, чем Флоренцию,- может быть, даже сильнее. Солнца, цветов и тепла там еще больше, чем в Тоскане, дождливая зима проходит быстро, и снова сияет лазоревое море, и белой дымкой цветущего миндаля окутываются сады древнего города.

Известно, что графиня живала в неаполитанские годы летом на морском побережье - в Сорренто, Кастелламаре, Исхии. Вероятно, верхом на ослике поднималась с родными или друзьями на Везувий в его спокойные дни - поднималась не очень высоко, не до кратера, но все же высоко. Побывала, надо думать, и в Помпее - тогда погибший город не был еще как следует откопан. Занимался раскопками кто хотел и как хотел. Шла "самодеятельная" охота за ценными вещами, которые сбывали богатым туристам, но все же было что посмотреть и в королевском музее. Вероятно, Фикельмоны всей семьей хоть раз ездили и на остров Капри - не знаем только, ходили ли туда пироскафы или надо было плыть на парусной лодке.

"Я начинаю здесь это письмо перед тем как покинуть с тоской в душе и стесненным сердцем Неаполь, мой возлюбленный рай...",1- писала Дарья Федоровна мужу много лет спустя (15/27 апреля 1839 года), снова побывав в дорогом ей городе.

1 (Дневник Фикельмон, стр. 43.)

Живя в "раю", посланница, должно быть, не замечала или старалась не замечать ни узких, грязных улиц, где ютилась неаполитанская беднота, ни множества нищих, ни десятилетних проституток, ни детей, почти круглый год ходивших совершенно нагими. Впрочем, на такие улицы жена австрийского посланника, наверное, не заглядывала - там слишком скверно пахло...

Была в счастливой неаполитанской жизни графини Фикельмон и обратная сторона. До появления книги Каухчишвили мы о ней ничего не знали, но теперь кое-что знаем.

В первый же год после свадьбы Долли очень огорчала необходимость надолго расставаться с мужем. Посланнику нередко приходилось уезжать из Неаполя - "по делам службы", как прежде говорили у нас в России. В январе 1822 года Фикельмона вызвали в Вену, и он вернулся домой только в апреле. Осенью того же года он снова уехал - на конгресс в Верону и принужден был там задержаться до конца февраля 1823 года. Совсем бы истосковалась Долли, не будь с нею матери и сестры.

Была и другая, очень интимная причина, мешавшая полноте семейного счастья. Совсем молодая, здоровая тогда женщина обладала уже в юности сильно развитым материнским инстинктом, а детей у супругов Фикельмон не было в течение ряда лет. Тоскуя по ним, Дарья Федоровна даже взяла на воспитание итальянскую девочку из простой семьи и одно время посвящала немало времени заботам об этой маленькой Магдалине.1

III

Как мы знаем, мысль о необходимости Елизавете Миайловне съездить в Россию возникла давно - еще в 1817 оду. Осуществить ее тогда не удалось из-за отсутствия редств на это далекое и дорогое путешествие.

1 (Дневник Фикельмон, стр. 33.)

В 1822 году Е. М. Хитрово собиралась отправиться с дочерьми в Верону, где граф Фикельмон должен был присутствовать на конгрессе. Однако, как он сообщает княгине Кутузовой 10 декабря этого года, ряд причин, в том числе нездоровье графини Екатерины, "... побудили ее (Елизавету Михайловну) остаться в Неаполе и пожертвовать бывшим у нее намерением встретиться с царем Александром и представить ему дочерей, а Долли не захотела расстаться с магерью (...)".

О себе посланник пишет, что он, к сожалению, не сможет располагать временем "... чтобы привезти Долли в Петербург и засвидетельствовать вам там мое уважение".1

1 (ИРЛИ, ф. 358, oп. I, № 146.)

Наступил 1823 год - очень памятный год в жизни неаполитанской посланницы и ее матери. Задуманное шесть лет тому назад путешествие наконец состоялось.1 Долли было в это время 18 лет, ее сестре - 19, а самой, успевшей дважды овдоветь Елизавете Михайловне шел сороковой год.2 Читатель, я надеюсь, вскоре увидит, что эта справка о возрасте трех путешественниц не является неуместной.

1 (В книге "Если заговорят портреты" я ошибочно указал, что поездка в Россию имела место в 1822 году.)

2 (Напомним, что Е. М. Хитрово родилась 19 сентября 1773 года.)

Граф Фикельмон оставался на своем посту в Неаполе.