Д. Ф. Фикельмон в жизни и творчестве Пушкина

I

Графиня Фикельмон, несомненно, была женщиной выдающейся. По силе ума и широте интересов мало кто из приятельниц Пушкина мог с ней сравниться. Обладала она и немалой литературной культурой. Сама, как показывают ее дневник и письма, владела пером.

Можно таким образом считать, что Дарья Федоровна была душевно подготовлена к знакомству с великим поэтом. Неизвестно, однако, читала ли она уже Пушкина до приезда в Петербург. Вернее все же считать, что только слышала о нем. Жила ведь душа в душу с матерью, живо и горячо интересовавшейся отечественной литературой. Однако, проведя много лет в Италии, графиня Долли, как мы знаем, почти забыла родной язык и вообще оторвалась от России, которую и в детстве знала очень мало. В ее известных нам писаниях флорентийского и неаполитанского времени ни о Пушкине ни о других русских писателях не говорится ни слова.

Елизавета Михайловна Хитрово со старшей дочерью вернулись в Россию скорее всего в начале 1826 года1 и, вероятно, как я уже упомянул, летом следующего года началось ее личное знакомство с поэтом. Приехав в Петербург, Дарья Федоровна не могла не узнать, хотя бы отчасти, какое место Пушкин вскоре занял в душевном мире ее матери. По словам Н. В. Измайлова, "Она всею душою отдалась поэту, перенесла на него во всей полноте ту "неизменную, твердую, безусловную дружбу, возвышающуюся до доблести", о которой говорит князь Вяземский. Конечно, здесь была не только дружба - здесь было и поклонение великому поэту, славе и гордости России, со стороны патриотически настроенной наследницы Кутузова, и материнская заботливость о бурном, порывистом, неустоявшемся поэте, бывшем на шестнадцать лет моложе ее, и, наконец,- страстная, глубокая, чисто эмоциональная влюбленность в него, как в человека. Последнее - по крайней мере в первые годы - господствовало над остальным"2.

1 (См. очерк "Фикельмоны", стр. 104.)

2 (Письма к Хитрово, стр. 173 - 174.)

Есть основание думать, что молодой одинокий поэт не сразу отверг эту страсть стареющей женщины. Впоследствии, до самой смерти, он ценил в Елизавете Михайловне вдумчивого и верного друга, одного из самых верных своих друзей.

В 1925 году в бывшем дворце Юсуповых в Ленинграде, том самом, где девятью годами раньше убили Распутина, было найдено двадцать шесть писем Пушкина к Хитрово и одно письмо к графине Е. Ф. Тизенгаузен. Эта замечательная находка показала, как высоко он ценил общение с матерью Фикельмон. В своих письмах к ней поэт обсуждает ряд волновавших его политических и общественных вопросов, делится литературными новостями, откровенно сообщает о своих душевных переживаниях.

Но спокойные, дружеские отношения Пушкина и Хитрово установились уже после его женитьбы. Приехав с мужем в Петербург летом 1829 года, графиня Долли застала еще тот тягостный для поэта период, когда Елизавета Михайловна была в него влюблена и добивалась взаимности.

Останавливаться на этом романе мы не будем, но упомянуть о нем нужно, чтобы яснее представить себе обстановку, в которой началось знакомство Пушкина и Долли Фикельмон.

Благодаря опубликованию дневника графини сейчас можно значительно уточнить время ее первой встречи с поэтом. До относительно недавнего времени пушкинисты считали, что чета Фикельмон прибыла в Петербург во второй половине января 1829 года, а знакомство Пушкина с женой австрийского посла началось еще до его отъезда в Москву (8 марта) и оттуда на Кавказ, то есть между концом января и началом марта. Однако графини в это время еще не было в Петербурге. В январе состоялось лишь назначение Фикельмона, а приехал с женой он из-за границы в Варшаву, как уже было упомянуто, лишь в ночь с 30 июня на 1 июля. Пушкин в это время был в только что взятом Эрзеруме. В столицу он вернулся в начале ноября и, вероятно, вскоре же познакомился с Дарьей Федоровной. Возможно, что встреча произошла в салоне ее матери, которая в это время жила отдельно от дочери-посольши.

Исследователи считают, что самое раннее упоминание фамилии Фикельмон имеется у Пушкина в т. н. "арзрумской" рабочей тетради1. По-видимому, это список лиц (на французском языке), к которым следует съездить, и т. п.: "Гурьев (вероятно, Александр Дмитриевич, сенатор), Ланжерон (генерал граф Александр Федорович), князь С. Голицын (Сергей Михайлович, попечитель Московского учебного округа), Фикельмон".

1 (Ее шифр: ИРЛИ (ЛД) 841, ранее ЛБ № 2382.)

Судя по положению записи в тетради, пушкинисты относят этот список к ноябрю-декабрю 1829 года. По-видимому, Пушкин в это время еще не знал правильной транскрипции фамилии графа Шарля-Луи и писал ее "Fickelmont". Это подтверждало бы отнесение списка к самому началу знакомства. Возникает, однако, значительное затруднение - граф Ланжерон приехал в Петербург лишь в начале 1831 года.1 Таким образом, либо датировка записи неверна, либо Ланжерон приезжал в Петербург неоднократно (в 1830 году он некоторое время жил в Москве).2 Мне кажется более вероятным последнее предположение.

1 (Письма к Хитрово, стр. 61.)

2 (Там же.)

В другом списке лиц в той же тетради на первом месте стоит: "Дворцовая набережная: Австрийскому посланнику - 2". По весьма правдоподобному предположению М. А. Цявловского этот второй список заключает фамилии лиц, которым Пушкин наметил послать свои визитные карточки к новому 1830 году. Он датируется, по-видимому, между 23 - 24 декабря 1829 года и 7 января 1830 года.1 Прибавим лишь, что, если речь действительно идет о визитных карточках, то они по обычаю были разосланы за несколько дней перед Новым годом.

1 (М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. Т. Г. 3енгер - Цявловская. Рукою Пушкина. М.-Л., 1935, стр. 322 - 323.)

Во всяком случае, в начале декабря 1829 года Пушкин, думается, уже был знаком с супругами Фикельмон. Об этом свидетельствует запись в дневнике графини от 11 декабря этого года. Текст ее, сверенный с фотокопией соответствующей страницы,1 привожу в более полном виде, чем это сделал А. В. Флоровский, так как опубликованная им выдержка, взятая вне контекста, как мне кажется, не вполне точно передает мысли автора дневника: "Вчера 10 у нас был второй большой дипломатический обед. Теперь у нас всегда бывает довольно много гостей на наших вечерних приемах по понедельникам, четвергам и субботам, но петербургское общество мне еще не нравится. Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом - без претензий, с увлечением и огнем; невозможно быть более некрасивым - это смесь наружности обезьяны и тигра; он происходит от африканских предков - в цвете его лица заметна еще некоторая чернота и есть что-то дикое в его взгляде.2

1 (Приношу благодарность директору Архивного управления Чехословакии инженеру Ярославу Свобода (Прага), приславшему мне, по просьбе Сильвии Островской, отличный микрофильм части дневника Фикельмон.)

2 (Курсивом напечатана часть записи, опубликованная А. В. Флоровским и переведенная Н. В. Измайловым. (Н. В. Измайлов. Пушкин в переписке и дневниках современников. Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон. "Врем. П. К.", М.-Л., 1963, стр. 33.

Дальнейшие упоминания о Пушкине в дневнике Д. Ф. Фикельмон приводятся в переводе Н. В. Измайлова. )

Сейчас один из самых обычных разговоров в салонах это спор о двойном ребенке, родившемся в Сардинии и умершем в Париже в возрасте 9 месяцев...".

(Посетители салонов спорили о том, была ли у сросшихся девочек-близнецов Риты и Христины одна душа или две).

На мой взгляд, нет оснований считать, что Пушкин присутствовал на обеде, который Фикельмоны дали петербургскому дипломатическому корпусу, тем более, что в это время он был еще лицом совершенно не официальным. Судя по контексту записи, отзыв о его очаровательной манере говорить относится ко времени, когда поэт бывал на обычных вечерних приемах у Фикельмонов. Дат их мы не знаем, но, во всяком случае, по существовавшим и тогда и позже светским обычаям, прежде чем начать бывать в доме, поэт должен был сделать Фикельмонам дневной визит.

По поводу первой записи графини Долли о Пушкине хочется привести несколько соображений.

"Смесь наружности обезьяны и тигра..." - Дарья Федоровна, несомненно, не сама додумалась до этой экзотической характеристики. Так поэт однажды назвал себя сам в шуточном протоколе собрания товарищей по Царскосельскому лицею 19 октября 1828 года. Возможно, что это было его давнишнее прозвище, хорошо известное друзьям через них дошедшее до графини.

Надо сказать, что Фикельмон, по-видимому, преувеличивала некрасивость Пушкина. Некрасивым он был - большинство портретов, можно думать, приукрашены, но голубые глаза поэта были подлинно прекрасны1.

1 (Любопытно мнение о наружности Пушкина В. И. Анненковой, урожденной Бухариной. Она считала, что поэт "изысканно и очаровательно некрасив").

Однако Дарья Федоровна, резко отозвавшись о наружности Пушкина, верно почувствовала очарование его блестящей беседы. Брат поэта, Лев Сергеевич, говорил, что его разговоры с женщинами "едва ли не пленительнее его стихов"1. Хотелось бы нам знать, о чем же Пушкин говорил на приемах у Фикельмонов с таким увлечением и огнем? К сожалению, графиня не записывала его слов. Многое, очень многое могла она сохранить для истории из бесед поэта, встречаясь с ним в течение семи с лишним лет. Могла, но не сохранила...

1 (П. И. Бартенев. Рецензия на книгу F. de Sоnis. "Русский архив", 1911, сентябрь, 2-я обложка.)

Тот факт, что Пушкин познакомился с Фикельмон лишь в ноябре 1829 года, позволяет думать, что между ними быстро установились дружеские отношения.

Давно уже была найдена недатированная записка Дарьи Федоровны к Пушкину, которую предположительно относили к зиме 1829 - 1830 года. Графиня писала:

"Решено, что мы отправимся в нашу маскированную поездку завтра вечером. Мы соберемся в 9 часов у матушки. Приезжайте туда с черным домино и с черной маской. Нам не потребуется ваш экипаж, но нужен будет ваш слуга - потому что наших могут узнать. Мы рассчитываем на ваше остроумие, дорогой Пушкин, чтобы все это оживить. Вы поужинаете затем у меня, и я еще раз вас поблагодарю. Д. Фикельмон.

Суббота.

Если вы захотите, мама приготовит вам ваше домино".

В петербургском дневнике дата этой поездки приведена точно. 13 января 1830 года Дарья Федоровна записывает:

"Вчера 12-го мы доставили себе удовольствие поехать в домино и масках по разным домам. Нас было восемь маменька, Катрин (гр. Е. Ф. Тизенгаузен), г-жа Мейендорф и я, Геккерн, Пушкин, Скарятин (вероятно, Григорий Яковлевич) и Фриц (Лихтенштейн, сотрудник австримского посольства). Мы побывали у английской посольши (леди Хейтсбери), у Лудольфов (семейство посланника Обеих Сицилий) и у Олениных (А. Н. и Е. М.). Мы всюду очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были всюду тотчас узнаны, и вернулись ужинать к нам. Был прием в Эрмитаже, но послы были там без своих жен".

Ряженые, надо думать, по тогдашнему обычаю, ехали все вместе в больших санях-розвальнях. Присмотримся к ним поближе - попробуем узнать на этом примере, с кем Пушкин встречался у австрийского посла.

Трех дам - Елизавету Михайловну и ее дочерей мы знаем достаточно. С фамилией госпожи Мейендорф мы встретились уже в одной из записок графини Долли к Вяземскому. В последних числах апреля 1830 года она приглашала Петра Андреевича прийти вечером, чтобы попрощаться с Мейендорф, уезжавшей вместе с мужем в Париж. С баронессой Елизаветой Васильевной, урожденной д'Оггер (d'Haugeur), Фикельмон была знакома во всяком случае менее года, но, судя по многочисленным упоминаниям в дневнике, несомненно полюбила эту привлекательную, жизнерадостную женщину.

Перейдем к мужчинам. В зимнюю маскарадную ночь з обществе молодых красавиц-графинь поэт, вероятно, был в ударе. Смеялся сам и заставлял смеяться других. Смеялся, конечно, и его превосходительство голландский посланник барон Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Беверваард, тот самый Геккерн1, который впоследствии сыграл до сих пор не ясную, но несомненно гнусную роль в последней драме поэта. Любопытно, что, познакомившись с ним, Фикельмон со всегдашней своей проницательностью буквально через несколько дней после приезда в Петербург (8.VII.1829) отзывается о Геккерне более чем отрицательно: "...лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное; здесь его считают шпионом г-на Нессельрода - такое предположение лучше всего определяет эту личность и ее характер". Почему же, однако, через несколько месяцев "личность" попала в эти веселые сани? Сумела, видимо, понемногу понравиться своим остроумием, умением болтать с дамами, житейской уверенной ловкостью. Через неделю после поездки (22.1.30) графиня записала: "...я очень привыкла к его обществу и нахожу его остроумным и занятным; не могу скрыть от себя, что он зол, - по крайней мере в речах, но я желала бы и надеюсь, что мнение света несправедливо к его характеру".

1 (Я пользуюсь транскрипцией "Геккерн", принятой в настоящее время Пушкинским Домом, сохраняя традиционное написание "Геккерен" в цитатах.)

В дневнике за 1830 год есть и другие записи, благоприятные для голландского посланника. 9 февраля, например, Фикельмон на балу у холостяка Геккерна принимает в качестве хозяйки его гостей, в числе которых были император и императрица. Однако в скором времени она, как можно думать, снова переменила свое отношение к барону Луи. В 1830 году он - желанный гость ее салона, а начиная со следующего года и вплоть до гибели Пушкина (за исключением одного малозначительного упоминания в 1832 году) его фамилия совершенно исчезает со страниц дневника графини. Напомним, кстати, что голландский посланник, которого через немного лет некоторые называли "старик Геккерен", в действительности совсем еще не стар: он всего на восемь лет старше Пушкина.

Об атташе австрийского посольства князе Фрице Лихтенштейне (1802 - 1872), ставшем в Петербурге как бы членом семьи Фикельмонов, можно только сказать, что Пушкин встречался с ним очень недолго - 23 марта 1830 года князь уехал в Австрию. Все же следовало бы когда-нибудь взглянуть на бумаги его потомков. Может быть, молодой дипломат и описал свои, вероятно, неоднократные встречи с русским поэтом1.

1 (Пушкин, несомненно, встречался и еще с одним чиновником австрийского посольства князем Францем Лобковицем, молодым еще человеком (родился в 1800 году), несколько прикосновенным к литературе. Опубликованные части дневника показывают, что Лобковиц, приехав в Петербург в августе 1829 года, во всяком случае, продолжал служить в посольстве до конца 1832 года.

Незадолго до конца войны я познакомился в Праге с правнуком его брата, князем Яном Лобковицем, который обещал мне со временем показать хранившиеся у него бумаги дипломата. К сожалению, замок князя Яна был реквизирован гитлеровцами. Приходилось ждать окончания военных действий, и этот источник, быть может, также интересный, остался для меня недоступным.) .

Остается офицер Кавалергардского полка Скарятин - Григорий Яковлевич или его брат Федор, - во всяком случае, один из сыновей одного из убийц отца царствующего императора. Надо сказать, что и сам цареубийца, Яков Федорович, шарфом которого задушили Павла, бывал у австрийского посла. Как рассказывает Пушкин в своем дневнике, в 1834 году на балу у Фикельмонов Николай I "застал наставника своего сына (Жуковского) дружелюбно беседующего с убийцей его отца". Посол не знал о прошлом Якова Федоровича Скарятина и удивился странностям русского общества (запись 8 марта):

Григорий Скарятин много лет был близким другом Дарьи Федоровны и ее сестры.

Вернемся, однако, к розвальням с веселой великосветской компанией, которые подъезжают то к одному, то к другому особняку. Господ мы теперь знаем, но кроме них в санях есть еще двое простых людей - неведомый нам возница и слуга Пушкина. Вероятно, это его неизменный Никита Тимофеевич Козлов, который носил когда-то на руках малютку Александра, был при поэте в его южной и северной ссылках служил ему в Петербурге. Но только однажды, в Кишиневе, поэт мельком упомянул имя своего преданного слуги:

Дай, Никита, мне одеться: В митрополии звонят.

В посольские особняки мы вслед за ряжеными не пойдем, но к Олениным заглянем. Речь ведь идет о президенте Академии художеств и директоре императорской Публичной библиотеки Алексее Николаевиче Оленине и его жене Елизавете Марковне. В их гостеприимном доме Пушкин часто бывал в послелицейские годы. Оленин, обладавший большими связями, вместе с Жуковским хлопотал за Пушкина, когда в 1820 году ему грозила ссылка в Сибирь. В это время Анна Оленина, младшая дочь Алексея Николаевича, была двенадцатилетней девочкой. Проведя семь лет в изгнании, поэт вернулся наконец в столицу и осенью или ранней зимой 1827 года увидел Анну Алексеевну уже девятнадцатилетней девушкой. Пушкин влюбился в нее. В 1828 году он создал целый цикл стихов, связанный с Олениной. О ее глазах писал:

Потупит их с улыбкой Леля - В них скромных граций торжество; Поднимет- ангел Рафаэля Так созерцает божество.

Летом 1828 года Пушкин сделал предложение Анне Алексеевне, которая ценила его гений, но к Пушкину-человеку, как кажется, была равнодушна. Подробностей этой попытки мы не знаем. Окончилась она неудачей - предложение было отвергнуто родителями, знавшими, что в это время над Пушкиным был учрежден секретный надзор полиции. Видный сановник, член Государственного Совета, Оленин не пожелал выдать дочь за "неблагонадежного сочинителя".

Следовало ожидать, что после неудачного сватовства Пушкин по существовавшему и тогда и много позже обычаю перестанет бывать у Олениных. Кроме того, по-видимому, в 1829 году до него дошел какой-то обидный отзыв Анны Алексеевны, самолюбие поэта, по крайней мере на время, было задето, и вот в черновиках восьмой главы "Евгения Онегина", написанных в декабре этого года, Оленина выведена под именем Лизы Лосиной, при появлении которой Онегин приходит в ужас. Она:

Уж так жеманна, так мала, Так неопрятна, так писклива, Что поневоле каждый гость Предполагал в ней ум и злость...

Сам Оленин в это время для Пушкина:

О двух ногах нулек горбатый...

При таких настроениях поэта совсем уже нельзя было предполагать, что 12 января 1830 года он в домино и маске войдет в дом Алексея Николаевича. Своей, несомненно, точной записью Фикельмон задала нам нелегкую загадку. Впрочем, разгадка, быть может, в том и заключается, что Пушкин был замаскирован. Отказываться от интересной поездки не хотелось. Надеялся, что не узнают, но ошибся.

Тому, что старых знакомых - Елизавету Михайловну и Пушкина - тотчас узнали в доме Олениных, удивляться не приходится. Что касается Хейтсбери и Лудольфов, то, очевидно, в начале 1830 года поэт уже был хорошо знаком с семьями этих дипломатов, о чем раньше сведений не было1.

1 (В публикации А. В. Флоровского, как показывает фотокопия соответствующей страницы дневника, дважды повторенное слово "partout" (всюду) было прочитано неправильно, что несколько изменило смысл отрывка. Можно было предположить, что Пушкина опознали только у Олениных, что я и сделал в книге "Если заговорят портреты".)

Потом вся компания ужинала в австрийском посольстве. Хозяин дома отсутствовал,- он в тот вечер был в гостях у царя. Не будем гадать о том, испортилось ли настроение поэта от того, что его узнали, где не надо... В малой столовой посольства, наверное, снова было много шуток и смеха и, конечно, немало шампанского.

Вдовы Клико или Моэта Благословенное вино ...

в принятых тогда узких бокалах искрилось, пенилось, помогало забыть разные житейские неприятности. Блестели чудесные бархатистые глаза Фикельмон. Ничто не говорит о том, что поэт увлекался ею в это время, но не любоваться умной красавицей он вряд ли мог.

Итак, через два месяца после начала знакомства Пушкин для графини Долли уже свой человек. Очевидно, ничего неудобного для себя она в этом не видит, хотя молодой супруге пожилого уже посла великой державы, несомненно, приходилось очень и очень осторожно выбирать своих друзей. В 1829 году, не забудем, Дарье Федоровне всего 25 лет, ее мужу уже 52. В наше время это еще очень немного, но сто с лишним лет назад на возраст смотрели иначе.

Быстрому сближению Фикельмон с Пушкиным удивляться не приходится. Для графини он прежде всего давнишний приятель ее матери. Замечала ли Долли Фикельмон, что Елизавета Михайловна трогательно и смешно влюблена в Пушкина? Вероятно, старалась не замечать. Она ведь любила мать...

В жизни поэта к тому же вскоре наступил перелом. Зиму 1829 - 1830, свою последнюю холостую зиму, он проводил шумно, рассеянно и, должно быть, не очень благоразумно. Вероятно, Дарья Федоровна, хотя бы отчасти, разделяла мнение матери, писавшей Пушкину 20 марта 1830 года: "Как можно такую прекрасную жизнь бросать за окошко".

Но письмо, из которого приведены эти строки, было отправлено в Москву, куда Пушкин уехал двенадцатого марта именно с целью упорядочить свою мятущуюся жизнь. Шестого апреля, в первый день пасхи, судьба его решилась. Поэт вторично сделал предложение Наталье Николаевне Гончаровой, и на этот раз оно было принято.

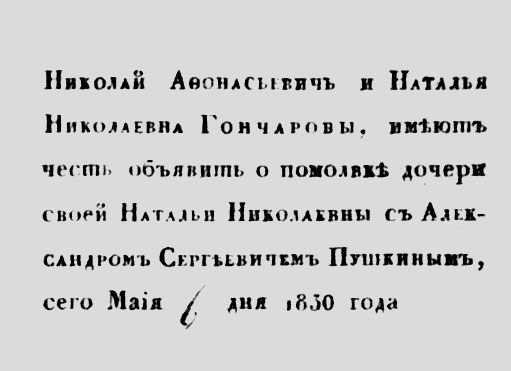

Печатное извещение о помолвке было разослано родным и знакомым лишь в начале следующего месяца. Оно гласило:

"Николай Афонасьевич Наталья Николаевна (так!) Гончаровы, имеют честь объявить о помолвке дочери своей Натальи Николаевны с Александром Сергеевичем Пушкиным сего Маня 6 дня 1830 года".

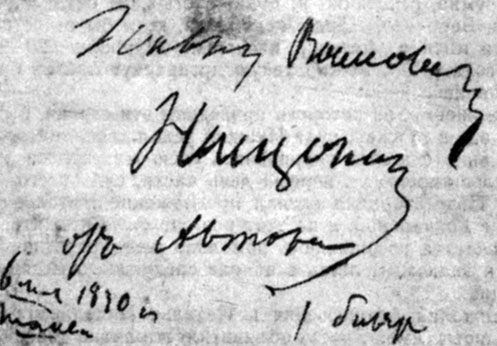

Странная ошибка в отчестве матери невесты, Натальи Ивановны, урожденной Загряжской, осталась неисправленной и в хранящемся в Пушкинском Доме экземпляре, который поэт послал своему Другу П. В. Нащокину с шуточной надписью на обороте:

Извещение о помолвке Н. Н. Гончаровой с А. С. Пушкиным

Надпись Пушкина на обороте извещения о помолвке, присланного поэтом П. В. Нащокину

Павлу Воиновичу

Нащокину

от Автора

6 мая 1830 г.

Москва

Письмо Пушкина к графине Фикельмон, копию которого мне некогда прислал князь Клярии-Альдринген, помечено 25 апреля. Оно является ответом на не дошедшее до нас письмо графини Долли к поэту. Как светский человек Пушкин на письмо дамы, можно думать, ответил в тот же день или на следующий. Письма из Петербурга в Москву обычно получались на четвертый-пятый день. Таким образом, письмо графини, вероятно, было отправлено 19 или 20 апреля. В это время в столице много говорили о предстоящей женитьбе Пушкина, но кроме родителей поэта и шефа корпуса жандармов генерала А. X. Бенкендорфа, которому 16 апреля он сообщил в официальном письме о состоявшейся помолвке, прося в то же время "сохранить мое обращение к вам в тайне", - кроме них, в эти дни, по-видимому, никто в Петербурге еще ничего не знал наверное.

Некоторые, в том числе один из ближайших друзей поэта, П. А. Вяземский, долго не хотели верить, что Пушкин женится. Еще 27 марта1 Петр Андреевич, сообщая жене, что он в этот день обедал вместе с Е. М. Хитрово у Фикельмонов, прибавляет в виде шутки: "Все у меня спрашивают: правда ли, что Пушкин женится? В кого он теперь влюблен, между прочим? Насчитай мне главнейших".

1 ("Звенья", VI, стр. 220.)

В недатированном письме к княгине Вере Федоровне он называет сообщение о женитьбе поэта мистификацией. 21 апреля снова пишет ей же: "Ты все вздор мне пишешь о женитьбе Пушкина; он и не думает жениться, что за продолжительная мистификация? Повторяю, я не Елиза"1. Только 26 апреля, побывав на обеде у родителей поэта, он убеждается в том, что Пушкин действительно женится: "Нет, ты меня не обманывала, мы сегодня на обеде у Сергея Львовича выпили две бутылки шампанского, а у него по-пустому пить двух бутылок не будут. Мы пили здоровье женихов".2

1 (Там же, стр. 239 - 240.)

2 (Там же, стр. 244.)

Эта эпистолярная летопись мартовских и апрельских дней 1830 года показывает, что, отправляя свое пись: о, графиня Долли, несомненно, знала - и от матери и от друзей поэта (хотя бы от того же Вяземского) о том, что Пушкин собирается жениться, но неизвестно пока, верно это или нет.

Обратимся теперь к ответному письму поэта. Я остановлюсь на нем подробнее, так как это письмо, опубликованное впервые в 1949 году1 по не вполне точной копии князя Кляри, до настоящего времени остается малоизученным. В 1950 году Д. Благой повторил публикацию, сопроводив ее фотокопией подлинника, по-прежнему хранящегося в Чехословакии, и кратким комментарием, который, однако, лишь в небольшой части посвящен самому письму2. В современных изданиях произведений Пушкина оно публикуется лишь с очень краткими примечаниями.

1 (Акад., XVI, стр. 429-430.)

2 (Д. Благой. Новое письмо А. С. Пушкина. "Вестник Московского университета. Серия общественных наук", 1950, № 1, стр. 167 - 170.)

Привожу полный текст письма в наиболее близком к французскому подлиннику переводе, который дан в Большом Академическом издании.1

1 (Внесенные мною в перевод изменения отмечены курсивом.)

"Графиня

Крайне жестоко с Вашей стороны быть такой любезной и заставлять меня так сильно скорбеть от того, что я удален от Вашего салона. Во имя неба, графиня, не подумайте, однако, что мне понадобилось неожиданное счастье получить от Вас письмо, чтобы пожалеть о том месте, которое Вы украшаете. Я надеюсь, что недомоганье Вашей матушки не имело последствий и не причиняет Вам более беспокойства. Я хотел бы уже быть у Ваших ног и поблагодарить Вас за милую память обо мне, но мое возвращение еще очень сомнительно.

Позволите ли Вы сказать Вам, графиня, что Ваши упреки так же несправедливы, как Ваше письмо прелестно. Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником Вашей любезности, столь непринужденной Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной, хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам.

Благоволите, графиня, принять еще раз выражение моей признательности и моего глубокого уважения.

А. Пушкин

25 апреля 1830 г. Москва"

Быть может, когда-либо французскому тексту этого письма кто-нибудь из специалистов посвятит обстоятельное филологическое исследование. "Лучший наш стилист лучше бы не написал", - сказала мне о нем в 1942 году г-жа Мадлен Вокоунь-Давид (M-me Madelaine Vokoun-David), в то время лектор французского языка в Пражском университете, когда я показал ей только что полученную из Теплица копию. "Хрестоматийный образец письма светского человека к даме высшего общества", - прибавила она. Тогда же ученая француженка обратила мое внимание на то, что в письме Пушкина один синтаксически необычный оборот в данном контексте вполне оправдан и свидетельствует о превосходном знании русским поэтом тонкостей французского языка.

К сожалению, я не могу здесь останавливаться на этом великолепном образце французской эпистолярной прозы. Скажу лишь, что в стилистическом отношении он написан не только тщательно, но и в высшей степени изысканно. В то же время простые, прекрасно достроенные фразы, которые льются с обычной для Пушкина легкостью, далеки от всякой напыщенности, которую так не любила графиня Фикельмон.

Обратимся теперь к русскому переводу. Как всякий перевод, он, конечно, далеко не передает прелести подлинника, но все же позволяет достаточно точно познакомиться с мыслями и чувствами поэта.

Д. Д. Благой отмечает, что письмо Пушкина выдержано в том же светском духе, что и известная записка графини поэту с приглашением принять участие в маскарадной поездке. По его мнению, все же "...за светской любезностью чувствуется и несомненная симпатия к блистательной адресатке, которая, соединяя в себе ум и красоту с простотой и непринужденностью,- сочетание, столь редко встречающееся в женщинах ее круга,- видимо, в какой-то мере напоминала ему его "милый идеал" - Татьяну последней главы "Евгения Онегина".

И с тем и с другим нельзя не согласиться.1 Письмо поэта менее всего похоже на спонтанное излияние своих мыслей и чувств. M-me Вокоунь-Дазид, прочтя его в 1942 году, сразу же сказала мне, что Пушкин, надо думать, сначала составил черновик, а затем тщательно обработал его стилистически. Это в высшей степени вероятно,- принимаясь за письмо, поэт нередко набрасывал его сначала начерно, причем порой делал это и тогда, когда форма, казалось бы, не имела значения.2

1 (Вопрос о Фикельмон как о прототипе Татьяны-княгини я пока оставляю в стороне.)

2 (Сохранился, например, черновик письма Пушкина к "приставу" (коменданту) Военно-Грузинской дороги Б. Г, Чиляеву от 24 мая 1829 года.)

Отменная любезность в письмах к женщинам, в ocoбенности в его французских письмах, у Пушкина обычна. Крайне редки исключения вроде совсем не светского окрика по адресу Е. М. Хитрово в одной из не поддающихся датировке записок: "Откуда, черт возьми, Вы взяли, что я рассердился?" ("D'ou diable prenez-vous que je sois fache?"). Но и среди любезных писем поэта к дамам письмо к Фикельмон выделяется особой изысканностью выражений.

Остановимся вкратце на некоторых его абзацах - подробный комментарий занял бы слишком много страниц.

Вступительные строки, в которых Пушкин шутливо жалуется на любезность графини, заставившую его скорбеть об изгнании из ее салона, показывают, что уже зимой 1829 - 1830 года поэт был его завсегдатаем. Участие Пушкина в великосветской поездке с ряжеными также говорит в пользу близкого знакомства в это время. Отношения, которые существовали между Пушкиным и графиней весной 1830 года, не давали, однако, поэту права ожидать от нее письма в Москву.1 Мне кажется, что так именно следует понимать выражение "неожиданное счастье получить от Вас письмо". Сколько-нибудь частой переписки ранее, видимо, не было. В ней, правда, не было и нужды - отъезд Пушкина в Москву в марте 1830 года был первым перерывом в недолгом личном общении графини и поэта. Возможно, что он упомянул о "неожиданном счастье" лишь из светской любезности, но инициатива в обмене письмами, несомненно, исходила от Дарьи Федоровны.

1 (По светским обычаям, существовавшим в России, дамы к тому же в подобных случаях обычно не писали первыми. Сам Пушкин, очевидно, не счел ранее нужным написать Фикельмон в Петербург.)

В плане романическом Пушкину, во всяком случае, в это время было не до Фикельмон. Всего девятнадцать дней тому назад он просил руки Натальи Николаевны Гончаровой, и его предложение было принято. Напомню, кстати, что употребленное поэтом выражение "...и я желал бы уже быть у ваших ног" - это лишь очень распространенная в то время формула любезности и ничего более.1

1 (В десятых годах, будучи гимназистом, я видел в Каменец-Подольске, как актер, игравший Чацкого, сказав: "Чуть свет - уж на ногах и я у ваших ног",- опустился перед Софьей на одно колено. Очевидно и он и провинциальный режиссер понимали трафаретную форму буквально.)

Перейдем теперь к наиболее значительному месту письма. Перечтем его еще раз: "Позволите ли Вы сказать Вам, графиня, что Ваши упреки так же несправедливы, как Ваше письмо прелестно. Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником Вашей любезности, столь непринужденной, Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной, хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам".

Эти пушкинские строки очень интересны. Впервые мы слышим прямой отзыв Пушкина о графине Фикельмон. Вместе с тем они позволяют предположить, о чем именно Дарья Федоровна писала поэту.

Придется сначала остановиться на некоторых трудностях, которые представляет перевод данного места.

Поэт говорит, что письмо графини "est seduisante". Дословно "seduisant" значит "обольстительный", но сказать "обольстительное письмо" по-русски нельзя. Переводчику пришлось употребить слово "прелестно", хотя французское прилагательное более выразительно и предполагает желание очаровать. Мы знаем, что графиня Долли, ученица ранних романтиков, такие письма составлять умела.

Еще труднее найти подходящий эквивалент для другого пушкинского выражения: "vos graces si simples". Я попытался передать этот термин, неправильно переведенный в некоторых изданиях, словом "любезность", но оно значительно суше и банальнее французского. "Vos graces" заключает в себе оттенок милостивого внимания, как бы снисхождения, оказываемого высокой особой. Из богатого арсенала современного ему французского языка (сейчас "Vos graces" никто не говорит) Пушкин выбрал чрезвычайно изысканное выражение, но смягчил его церемонность прилагательным "simple" (непринужденный, простой).

Недаром в лицее Пушкина прозвали "французом"...

В свидетельствах современников графини Фикельмон слово "простая" встречается не раз. Мы находим его, например, у Вяземского и у А. И. Тургенева. Теперь к ним присоединяется и голос Пушкина. Он, как и Вяземский, конечно, говорит о той великолепной простоте обращения, которая дается только избранным.

Поэт заявляет себя искренним поклонником "...вашей беседы, такой приветливой и увлекательной...". И здесь его голос звучит согласно с тем, что мы находим у Вяземского, А. И. Тургенева, И. И. Козлова. Великий мастер разговора, должно быть, ценил в Долли Фикельмон достойную себя собеседницу.

Как и другие, он отмечает и приветливость графини - одно из проявлений ее доброй души.

Заключительные строки пушкинского письма: "...хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам",- я склонен считать лишь любезной фразой. В своем дневнике за 1829 - 1831 гг. графиня неоднократно говорит, что она очень счастлива. Мы не знаем также ничьих свидетельств, которые говорили бы об обратном.

В 1829 - 1831 гг., как мы видели, Фикельмон была очень дружна с Вяземским. В очерке "Переписка друзей" я назвал их отношения в этот период "влюбленной дружбой". Нет, однако, оснований думать, что и дружба графини с Пушкиным в это время тоже была недалека от любви. Умнейший человек и очаровательный собеседник, несомненно, ее интересовал. Понаслышке Фикельмон знала и о том, что Пушкин - гениальный поэт. Вполне естественно, что она, не меньше других интересовалась слухами о предстоящей женитьбе, слухами, которые к тому же глубоко огорчали ее любимую мать. Будучи человеком очень непосредственным (вспомним письма к ней царя Александра I), Дарья Федоровна сочла возможным написать Пушкину первой и обратиться к нему с какими-то упреками, от которых поэт почтительно защищался в своем ответном письме. Графиня еще не знала о состоявшейся помолвке - иначе она, несомненно, поздравила бы адресата. Столь же несомненна, однако, и связь ее письма с петербургскими слухами о женитьбе. За это говорит и приблизительная дата его написания (19 - 20 апреля).

С большой вероятностью можно предположить, что Фикельмон заранее упрекала Пушкина в том, что он переменит свое отношение к ней. Быть может, станет менее внимательным. Что речь идет именно о перемене ожидаемой, а не произошедшей, видно из употребления поэтом будущего времени - "...я всегда останусь самым искренним поклонником ...

Вряд ли эти упреки шли дальше тех дружеских и ни к чему, собственно, не обязывающих разговоров о чувствах, которые мы многократно встречали в переписке графини и Вяземского за 1830 - 1831 гг.

Однако самая возможность каких бы то ни было упреков в связи с предстоящей женитьбой предполагает не только близкое знакомство, но и немалую степень дружбы. Иначе нельзя себе представить, чтобы многоопытная светская женщина, какой, безусловно, была графиня Долли в 1830 году, несмотря на свою молодость, допустила бы неосторожный и грубый промах, вторгаясь в область, которая совсем ее не

касалась. Чтобы улрекать, надо чувствовать какое-то право на упреки. Дружба это право дает, и я думаю, что письмо Пушкина позволяет с уверенностью считать отношения поэта и графини весной 1830 года дружескими.

В ответе Пушкина, при всей его изысканной любезности и известной задушевности, чувствуется все же, как мне кажется, желание точнее определить отношения в будущем. Пишет жених, как он думал, перед самой свадьбой, и обращается к молодой очаровательной женщине, которая, возможно, была к нему все же несколько неравнодушна. Пушкин, по существу, говорит, что, женившись, он будет по-прежнему ценить любезность Дарьи Федоровны и по-прежнему будет рад с ней беседовать, но больше он ничего не обещает. Круг очерчен. Графиня Фикельмон остается для поэта доброй приятельницей, какой была и раньше. Женитьба ничего не изменит, и упреки загодя несправедливы.

Но о стороне сентиментальной Пушкин умалчивает. Он женится.

II

О своей помолвке Пушкин сообщил в письмах некоторым близким друзьям еще до того, как родители Н. Н. Гончаровой разослали извещение от "Майя 6 дня". Княгине В. Ф. Вяземской он написал, например, о предстоящей свадьбе, прося ее быть посаженной матерью, не позже 28 апреля. 2 мая в письме к П. А. Вяземскому Пушкин спрашивает, сказал ли тот о помолвке своей сестре, Екатерине Андреевне Карамзиной. Около 5 мая он пишет П. А. Плетневу: "Ах, душа моя, какую женку я себе завел!" Вряд ли можно сомневаться в том, что Пушкин счел также себя обязанным известить о предстоящем событии и Елизавету Михайдовну Хитрово. Не сделать этого, значило бы серьезно ее обидеть, а Пушкин - нельзя этого забывать - был хорошо воспитанным человеком, усердно исполнявшим светские обычаи.

После отъезда Пушкина в Москву Елизавета Михайловна, догадавшаяся о цели поездки, отправляла ему одно письмо за другим, и эти отчаянные послания всерьез наскучили поэту. Уже во второй половине марта он пишет Вяземскому: "...она преследует меня и здесь письмами и посылками. Избавь меня от Пентефреихи".1 Но "Пентефреиха"- это для Петра Андреевича, в расчете на то, что он не разболтает. Для общества - Ее Превосходительство генерал-майорша Хитрово, теща австрийского посла; для самого себя, несмотря на все ее странности,- умный и преданный друг... Оскорбить ее молчанием Пушкин не мог.

1 (Пушкин имеет в виду библейский рассказ о жене египтянина Пентефрия (Петифара), домогавшейся любви молодого Иосифа.)

Можно думать, что Елизавета Михайловна, как ни было ей горько, в ответ на извещение поздравила жениха, но это письмо до нас не дошло.

9 мая она писала: "Я не имею для вас никакого значения. Говорите мне о вашей свадьбе и о ваших планах на будущее. Все разъезжаются, а хорошая погода не наступает. Долли и Катрин просят вас рассчитывать на них, чтобы вывозить в свет вашу Натали. Г-н Сомов дает уроки посланнику и его жене,- что же касается меня, то я перевожу на русский язык "Светский брак" и буду его продавать в пользу бедных. Элиза - 9-е вечером".

Тон этого письма грустный, но спокойный - Е. М. Хитрово, видимо, примирилась с неизбежным, но, быть может, это спокойствие только кажущееся, нарочитое. Она говорит о женитьбе поэта, которая, конечно, не перестала ее волновать, как-то походя, вперемежку с сообщениями о погоде, уроках Сомова и своих переводческих планах, кстати сказать, неосуществившихся и неосуществимых - по-русски, как и по-французски, Елизавета Михайловна писала очень неправильно.

Пушкин ответил довольно быстро, но все же не очень. Письмо Хитрово он должен был получить числа 13 - 14, а его короткая (всего три строчки) записка датирована 18 мая: "Не знаю еще, приеду ли я в Петербург,- покровительницы, которых вы так любезно обещаете, слишком уж блестящи для моей бедной Натали. Я всегда у их ног, так же как у ваших".

Надо сказать, что одни и те же слова, даже если они точно переведены, зачастую в подлиннике звучат иначе, чем по-русски. "Бедной" в этой фразе, по-французски - всего лишь словесное украшение, а "быть у чьих-нибудь ног", как мы знаем - старинная форма вежливости - и только. По существу же из письма Хитрово следует, что обе молодых графини, во-первых, считают себя приятельницами Пушкина, и, во-вторых, очевидно, в свете никто не сплетничает по поводу их дружбы с поэтом. Собственно говоря, "покровительницей" молодой женщины, начинающей выезжать в большой свет, скорее приличествовало стать пожилой Елизавете Михайловне, но легко понять, что в светском обществе над этим начали бы смеяться...

В конце мая она пишет Пушкину еще одно письмо - на этот раз очень длинное, очень серьезное и до предела искреннее. Деланного спокойствия в нем нет. Елизавета Михайловна примирилась с тем, что любимый человек женится, но не скрывает того, что ей тяжело: "Когда я утоплю в слезах мою любовь к вам, я тем не менее останусь все тем же существом - страстным, кротким и безобидным, которое за вас готово идти в огонь и воду, потому что так я люблю даже тех, кого люблю немного".

"Благодаря богу, у меня в сердце вовсе нет эгоизма. Я размышляла, я боролась, страдала и наконец достигла того, что сама желаю, чтобы вы поскорее женились. Устройтесь же с вашей прекрасной и очаровательной женой в хорошеньком, маленьком и чистом деревянном домике; по вечерам ходите к тетушкам составлять им партию и возвращайтесь домой счастливый, спокойный и благодарный провидению за вверенное вам сокровище".

Возможно, что тогда, в мае 1830 года, заочно восхищаясь будущей женой поэта и сочиняя эту идилию в духе Руссо (не хватает только зеленых ставень у предназначаемого Пушкину деревянного домика),- возможно, что тогда она была искренна. Однако из письма Елизаветы Михайловны к Вяземскому от 12 сентября того же года1 видно, что спустя несколько месяцев ее отношение к невесте поэта, "прекрасной и очаровательной", резко переменилось - по крайней мере на время. Хитрово,, по-видимому, только что узнала, что Пушкин уехал (31 августа) из Москвы в Болдино. По этому поводу она разражается упреками по адресу Натальи Николаевны, в которых чувствуется и нескрываемая любовь к поэту и несомненная ревность: "Как вы отпускаете Пушкина ехать среди всех этих болезней? Однако его невеста создана для того, чтобы позволять ему носиться в одиночку. Так как нужно, чтобы он женился, я хотела бы, чтобы это уже совершилось и чтобы его жена, брат, сестра - все они только бы и думали, как о нем позаботиться! Знаете, если бы они были под властью (его) очарования, как я, они не знали бы покоя ни ночью, ни днем!"2

1 (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, № 2939, лл. 163, об.- 164.)

2 (Отрывок публикуется апервые.)

Графиня Долли теперь спокойнее и выдержаннее матери. Ее порывистая юность прошла. Тоже тревожится за друзей, которые могут заразиться холерой, но пишет Вяземскому 4 декабря 1830 года строки весьма рассудительные: "К тому же нет ничего менее веселого, чем современный салон,- нет больше любезности, нет больше изящества в выдумках, если только вы и Пушкин вскоре не вернетесь - жизнь в деревне, быть может, предохранила вас обоих от этой роковой заразы".1

1 (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, № 2939, 3, об.- 4.)

Фикельмон считает - и она, надо думать права, что, оставаясь в своем поместье, легче уберечься от холеры, чем в Москве.

Вернемся теперь немного назад - к лету все того же 1830 года.

Свадьба Пушкина по разным причинам долго откладывалась. На короткое время (конец июня - начало августа) он приехал в Петербург и затем снова вернулся в Москву. Очевидно, повидавшись с поэтом, Фикельмон записывает 11 августа 1830 года: "Вяземский уехал в Москву и с ним Пушкин, писатель; он приезжал сюда на некоторое время, чтобы устроить дела, и теперь возвращается, чтобы жениться. Никогда еще он не был таким любезным, таким полным оживления и веселости в разговоре. Невозможно быть менее притязательным и более умным в манере выражаться".

Быть может, поэт вспомнил о том, что в апрельском письме Дарья Федоровна заранее упрекала его в том, что, женившись, он переменит свое отношение к ней. Вспомнил и лишний раз хотел показать, что все остается по-старому.

Графиня Долли очень ценила в людях умение вести беседу и, в особенности, способность говорить просто и занимательно. Чувствуется, что именно эта способность Пушкина, оттенявшая его блестящее остроумие и ум, особенно восхищала молодую женщину.

А в графине Долли он видит исключительно умную, блестящую собеседницу, не говоря уже об ее способности очаровывать и редкой красоте. В салоне Фикельмон поэт прост и естественен. Он беседует с женщиной, хотя и не гениальной, но достойной общества гения.

18 февраля 1831 года Пушкин наконец обвенчался с Н. Н. Гончаровой. Первые месяцы молодые прожили в Москве, а в середине мая, не поладив с тещей, поэт приехал с. женой в Петербург, намереваясь провести лето и осень в. Царском Селе, .

Вернемся снова к дневнику Фикельмон. 21 мая она зализывает: "Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену, но не хочет еще ее показывать (в свете). Я видела ее у маменьки - это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая - лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением,- глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный,- тонкие черты, красивые черные волосы. Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, чего ему не достает, чтобы быть красивым,- он так хорошо говорит, его разговор так интересен, сверкающий умом без всякого педантства".

Портретов Натальи Николаевны известно немало, но почти все они относятся ко времени ее вдовства или второго замужества с генералом П. П. Ланским.1 Немало мы знаем и описаний ее внешности в переписке и мемуарах современников. Прелестная словесная акварель, набросанная Фикельмон после первой встречи с Натальей Николаевно,- едва ли не лучший ее литературный портрет. Чувство прекрасного, которое было так сильно у Дарьи Федоровны, сказалось здесь в полной мере. Сказалась в ее записи и всегдашняя способность наблюдать людей. Фикельмон сразу заметила, что Пушкин влюблен в свою юную жену. Очень, конечно, естественное состояние молодожена, но надо сказать, что за долгие месяцы жениховства чувство поэта к Наталье Николаевне одно время сильно остыло. Ряд надежных сведений говорит о том, что под венец он шел неохотно, почти что по обязанности.

1 (О самом раннем снимке - дагерротипе 1850 - 1851 года см. в первом очерке настоящей книги (стр. 29).)

За неделю до свадьбы (10 февраля 1831 года) он пишет своему приятелю Н. И. Кривцову: "До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастия мне не было (...). Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся - я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования (...). Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью".

- Но свадьба состоялась, и радостно удивленный Пушкин почувствовал, что к нему в самом деле пришло долго не дававшееся счастье. Через шесть дней после венчания (24 февраля) он пишет П. А. Плетневу: "Я женат - и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось - лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился".

Через три месяца счастливого, влюбленного поэта увидела у себя Фикельмон. По-прежнему он кажется ей очень некрасивым, даже уродливым человеком, о внешности которого забываешь, когда он начинает говорить. По-прежнему графиня отмечает сверкающий ум поэта. С обычной своей проницательностью она чувствует, что Пушкин счастлив.

Пребывание молодоженов в Петербурге, где они жили в гостинице Демута, продолжалось всего неделю. 25 мая Пушкины уехали в Царское Село, куда вскоре в связи с начавшейся в столице эпидемией холеры переехала царская семья и двор. Вокруг резиденции были установлены карантины и сообщение с Петербургом прекращено. К этому времени относится еще одно впервые публикуемое сообщение о Пушкине в письме Е. М. Хитрово к Вяземскому от 12 июля l831 года: "Наш друг в Царском Селе - я не могу для него ничего сделать - за исключением книг".1

1 (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, № 2939, л. 12.)

Таким образом, несмотря на карантинные строгости, заботливая Елизавета Михайловна продолжала снабжать поэта нужными книгами, вероятно, используя при этом возможности своего зятяпосла.1

1 (19 или 20 июня, очевидно, еще до установления карантинов, Пушкин благодарит в письме Е. М. Хитрово за присылку запрещенной к ввозу в Россию книги Минье.)

Мы видим лишний раз, что ее отношение к Пушкину после его женитьбы остается прежним. С другой стороны, хорошо известно, что Е. М. Хитрово сумела себя перебороть и, оставаясь другом Пушкина, жизни его больше не осложняла.

Обратимся теперь снова к ее дочери. 25 мая, через четыре дня после того, как графиня Долли писала в дневнике о счастии Пушкина, она в грустном письме к князю Вяземскому, полном тревоги по поводу холеры и событий в Польше, сообщала ему свои мысли о несчастии, которое она предвидит для четы Пушкиных в будущем. Это почти невероятно, но это так...

В письме, опубликованном еще в 1884 году сыном Вяземского,1 имеются такие строки: "Пушкин к нам приехал к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее; мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие (pressentiment) несчастия у такой молодой особы. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину еще только один раз".2

1 (См. очерк "Переписка друзей", стр. 159.)

2 (Сверив ставший традиционным перевод П. П. Вяземского с фотокопией подлинника, я добавил пропущенные Павлом Петровичем слова "у такой молодой особы" и "еще" (в последней фразе), а также несколько изменил пунктуацию. Курсивом выделено слово "предчувствие", подчеркнутое Фикельмон.

Точную транскрипцию французского текста письма опубликовала Н. Каухчишвили . Дневник Фикельмон, стр. 188.)

Еще определеннее выразились опасения графини в письме к Вяземскому двенадцатого декабря того же года: "Пушкин у вас в Москве, жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность".

Пушкинисты единодушны в оценке этого удивительного предвидения, которое говорит о глубоком уме и совсем исключительной интуиции двадцатисемилетней Дарьи Федоровны. Когда Пушкин женился, многие из его друзей, знавшие непостоянный нрав поэта, не ожидали ничего хорошего от этого брака, но несчастья непоправимого, катастрофы, кроме Фикельмон, не ожидал никто.

Грустные пророчества графини, несомненно, стоят в связи с тем ее свойством, которое ее родственница по мужу, графиня Каролина Латур называла "avoir un oeil au bout du nez".1 Дарья Федоровна была вообще чрезвычайно склонна волноваться за людей, так или иначе ей дорогих и легко видела их будущее в трагическом свете. "Это недуг, которым природа наделила меня в непереносимой степени", - пишет она сестре 25 апреля 1849 года.

1 (Сони, стр. 214. Дословно: "Иметь глаз на кончике носа".)

Наталье Николаевне и отношению к ней мужа посвящено еще несколько интересных записей.

25 октября 1831 года поэт с женой присутствовал на большом вечере у Фикельмонов. Это было первое появление Пушкиной в высшем обществе Петербурга. Графиня на следующий день записала: "Госпожа Пушкина, жена поэта, здесь впервые явилась в свете; она очень красива и во всем ее облике есть что-то поэтическое - ее стан великолепен, черты лица правильны, рот изящен и взгляд, хотя и неопределенный, красив; в ее лице есть что-то кроткое и утонченное; я еще не знаю, как она разговаривает,- ведь среди 150 человек вовсе не разговаривают,- но муж говорит, что она умна. Что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии; мне показалось, что он вчера испытывал все мелкие ощущения, все возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желающий, чтобы его жена имела успех в свете". И на этот раз Долли Фикельмон не ошиблась. Впоследствии, когда светские успехи красавицы Натальи Николаевны стали едва ли не главным содержанием ее жизни, Пушкин пережил в связи с этим немало горьких дней. Уже в сентябре 1832 года он пишет жене: "Я только завидую тем из них (друзей.- Я. Р.), у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны etc, etc. Знаешь русскую песню -

Не дай бог хорошей жены, Хорошу жену часто в пир зовут.

А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит".

Позднее это похмелье стало еще сильнее, но, надо сказать правду,- наступило оно далеко не сразу. Привезя жену в столицу, поэт первое время, несомненно, сам увлекался и гордился ее светскими успехами. А зоркая наблюдательница Фикельмон не расставалась с мыслью о несчастном будущем четы Пушкинах. 12 ноября 1831 года после бала у председателя Государственного Совета Кочубея и за месяц до письма Вяземскому, о котором уже говорилось, она пишет в дневнике: "Поэтическая красота г-жи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике - эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед, ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется и весь ее облик как будто говорит: "я страдаю"! Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу - быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин!"

Что сказать об этих задушевных строках? В подлиннике в них еще больше литературного блеска, но, самое главное,- еще и еще раз Дарья Федоровна Фикельмон оправдывает прозвание "Сивиллы флорентийской" - предсказательницы будущего.

Личность Натальи Николаевны, жены великого поэта, видимо, продолжала интересовать графиню Долли. Год спустя, 22 ноября 1832 года, она записывает: "Вчера мы дали наш первый большой раут (...). Общество еще лишено своего лучшего украшения, так как все почти молодые женщины еще остаются дома. Однако самая красивая вчера там была - Пушкина, которую мы прозвали поэтической как из-за ее мужа, так из-за ее небесной и несравненной красоты. Это образ, перед которым можно оставаться часами, как перед совершеннейшим созданием творца".1

1 (Дополненный мною перевод сличен с фотокопией стр. 106 - 107 второй тетради дневника.)

По-видимому, в этот день, 22 ноября, фамилия поэта упоминается графиней в последний раз и затем внезапно исчезает со страниц ее дневника вплоть до записи о дуэльной драме. Факт этот нуждается в проверке (напомню, что за 1832 - 1836 гг. дневник не опубликован, кроме небольших отрывков), но, по словам А. В. Флоровского, прочитавшего весь документ в подлиннике, "приведенными записями, к сожалению, и ограничивается - кроме рассказа о смерти (...) - находящийся в дневнике гр. Ф. материал непосредственно о Пушкине и его жене".1

1 (Флоровский. Пушкин на страницах дневника, стр. 570.)

Я не рассмотрел еще одной записи, относящейся к Наталье Николаевне, хотя она сделана, несколькими месяцами раньше последней. Ее содержание показывает, что, по-прежнему восхищаясь красотой Пушкиной, "совершеннейшего создания творца", графиня Фикельмон с некоторого времени начала очень скептически относиться к ее уму. В сентябре 1832 года, когда у Пушкина уже началось "похмелье" от всеобщего увлечения внешностью его жены, в дневнике наблюдательницы, в связи с вечером у князей Белосельских-Белозерских на Крестовском острове, появляется такая запись.

"Госпожа Пушкина, жена поэта, пользуется самым большим успехом; невозможно быть прекраснее, ни иметь более поэтическую внешность, а между тем, у нее не много ума и даже, кажется, мало воображения".1

1 (Там же, стр 565. Фотокопии этой записи я не получил.)

Впоследствии, как мы увидим, в связи с дуэльной драмой Фикельмон отзывается об уме Натальи Николаевны тоже довольно резко. Права ли она? Мне кажется, следует ответить и неправа и права. Практически, житейски жена Пушкина, несомненно, была далеко не глупой молодой женщиной. Сказывалась в ней, я думаю, и кровь предков - деятельных и оборотистых промышленников Гончаровых. Прислушаемся к тому, как отзывается о ней в письмах сам поэт: "Какая ты умненькая, какая ты миленькая! Какое длинное письмо! как оно дельно! благодарствуй, женка! Продолжай, как начала, и я век за тебя буду бога молить" (25 сентября 1832 года).

"Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь счеты, доишь кормилицу. Ай-да хват баба! что хорошо то хорошо" (около 3 октября того же года).

"Ты умна, ты здорова - ты детей кашей кормишь - ты под Москвой. - Все это меня очень порадовало и успокоило; а то я был сам не свой" (24 апреля 1834 года).

Очень ценная в своей документальной части работа М. И. Яшина,1 опубликовавшего наряду с другими материалами ряд подробных писем Натальи Николаевны к брату Дмитрию, показывает, что жена поэта весьма хорошо разбиралась в денежных делах и в нужных случаях действовала быстро и инициативно.

1 (М. Яшин. Пушкин и Гончаровы. "Звезда", 1964, № 8, стр. 169 - 189. Перевод с французского, сделанный автором, вызывает сомнения лишь в очень немногих местах.)

В своей практичности она заходила порой очень далеко. Трудно было, например, предположить, что совсем еще молодая женщина, "мадонна", "Психея", "поэтическая Пушкина" и т. д. может размышлять о том, кому можно было бы дать взятку, чтобы соответствующим образом повлиять на решение в пользу Гончаровых очень важного для них процесса с арендатором их фабрик купцом И. Г. Усачевым. Между тем, 1 октября 1835 года она пишет брату: "Второе, что я хотела бы знать: является ли правая рука Лонгинова,1 т. е. человек, занимающийся нашим делом, честным человеком, или он из таких, которых надо подмазать? В этом случае надо соответственно действовать. Как только я это узнаю точно, я дам тебе знать об этом".

1 (Николай Михайлович Лонгинов, статс-секретарь по принятию прошений на высочайшее имя, член Государственного совета.)

В отсутствии мужа, уехавшего в Михайловское, Наталья Николаевна настойчиво обхаживает сановников, от которых зависит решение по данному Делу.1 Сенатор Бутурлин советует ей самой обратиться к царю, взяв обратно прошение, поданное Дмитрием Николаевичем. Пушкина решает последовать этому совету и пишет брату: "Прости, но он (Бутурлин.- Н. Р.) говорит, что мое имя и моя личность более известны Его Величеству, чем твои". Только вежливое, но настоятельное письмо Лонгинова от 31 октября 1832 года, указавшего на полную неуместность такого шага, заставляет Наталью Николаевну от него отказаться.

1 (Судя по письму Натальи Николаевны, Пушкин намеревался хлопотать по делу Гончаровых перед своим давнишним знакомым, с 1832 года министром юстиции, Д. В. Дашковым.)

Быстро и толково она исполнила просьбу Пушкина, которому летом того же 1835 года понадобилась бумага дли задуманного им альманаха.1 Как видно из ее письма к брату от 18 августа, она приняла эту просьбу близко к сердцу: "Мой муж поручает мне, дорогой Дмитрий, просить тебя оказать любезность - приготовить ему 85 стоп бумаги по образцу, который я прилагаю к этому письму (...)o Я прошу не отказать нам, дорогой брат, если наша просьба не затруднит и не создаст тебе неудобств".

1 (Это издание не было осуществлено.)

М. И. Яшин справедливо подчеркивает значительность слова "наша", которое говорит о внимании Пушкиной к литературным делам мужа. Ряд писем поэта к жене во время его последней поездки в Москву в мае 1836 года показывает, что в это время она фактически исполняла обязанности секретаря редакции "Современник". Исполняла старательно хотя, кажется, спутала Гоголя и Кольцова. "Ты пишешь о статье Гольцовской. Что такое? Кольцовской или Гоголевской? "Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть",- наказывает Пушкин 11 мая.

Перечитывая то ласковые, то сердитые, но всегда почти задушевные письма Пушкина к жене, нельзя все же не заметить, что о духовных интересах своей красавицы Натали он был, в общем, мнения невысокого. Очень редко поэт упоминает о прочитанных книгах, о виденных картинах. Отвлеченных вопросов, политических новостей, даже таких, о которых можно было говорить, не опасаясь перлюстрации, не касается совсем. Не беседует Пушкин с женой и о собственном творчестве, которое, по-видимому, мало ее интересовало. Если и говорит о своих произведениях и журнальных планах, то только как об источниках дохода.

Скажем еще раз - в делах житейских Пушкина далеко не глупа, но она целиком на земле. Оторваться от нее, приблизиться к тем духовным вершинам, где царит ее гениальный муж, она совершенно не в состоянии. В этом отношении Фикельмон права - ум у Натальи Николаевны небольшой, очень небольшой, а художественное воображение совсем уж не ее удел.1

1 (Сведения о том, что Н. Ы. Пушкина пробовала писать стихи, пока не подтвердились.)

Жена поэта встречалась с графиней Фикельмон главным образом в обществе, на многолюдных балах и приемах, но от времени до времени, несомненно, бывали и встречи "запросто", в тесном кругу друзей. Об одном из таких обедов у Фикельмон мы узнаем из недатированной записки графини Долли к Вяземскому:1 "Дорогой Вяземский, вы должны сегодня достаточно хорошо себя чувствовать, чтобы пообедать у нас. Зинаида приедет в последний раз, Пушкины (поэт),2 Смирновы обедают у меня. Итак, приезжайте в 5 ч.- я вам дам бульон для больного! Долли".

1 (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, № 2939, л. 118.)

2 (Упоминая о Пушкине, Фикельмон часто прибавляет "писатель" или "поэт",- вероятно, чтобы отличить его от своих знакомых графов Мусиных-Пушкиных.)

Прошу читателя вместе со мной всмотреться в текст этой дружеской записки, так как она содержит, хотя и очень малозначительный, но все же новый факт из жизни поэта.

Среди близких знакомых Фикельмон мы знаем только одну Зинаиду - графиню Зинаиду Ивановну Лебцельтерн, урожденную графиню Лаваль. Ее муж был предшественником Фикельмона на посту посла в Петербурге. Лебцельтерн приехала в столицу на пароходе около 10 мая 1832 года,1 надо думать, для свидания с родными. Графиня Фикельмон упоминает о ней в записях 15 мая и 20 августа того же года.2 По-видимому, во второй половине августа ее новая приятельница собиралась уезжать или уже уехала обратно за границу. С другой стороны, именно в это время в письмах Вяземского к жене есть ряд упоминаний об его довольно упорном желудочном заболевании. 14 августа Петр Андреевич еще болен и его навещает графиня Долли вместе с матерью, а 17 он уже принимается подыскивать квартиру для семьи.3

1 ("Звенья", IX, стр. 357.)

2 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр. 87. Содержание записей не приведено.)

3 ("Звенья", IX, стр. 437 - 438.)

Таким образом, можно считать, что Пушкин был приглашён с женой пообедать у Фикельмонов в тесном кругу в половине августа 1832 года.

В бальных залах Наталья Николаевна Пушкина была одной из самых ярких звезд. Красотой могла соперничать с кем угодно - в том числе и с графиней Фикельмон. Вероятно, она научилась также довольно умело поддерживать легкий, "салонный" разговор, хотя с этой стороны мы знаем ее очень мало. Можно все же думать, что и при таких беседах, где форма обычно преобладала над содержанием, сказывался неискоренимый недостаток бывшей барышни Гончаровой - ее провинциальность.

30 октября 1833 года Пушкин писал жене: "...ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышнею, все, что comme il faut, все что vulgar...".1 Можно, однако, сказать, что в Наталье Николаевне временами чувствовалось не так ее московское прошлое, как прочная душевная связь с очень провинциальной жизнью Калужской губернии, где находилось поместье Гончаровых,- Полотняный Завод.

1 (Отзывается невоспитанностью... вульгарно.)

Недаром в письме Пушкина к Наталье Николаевне от 3 августа 1834 года есть такие строки: "Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для меня вовсе не забавно. Что за охота таскаться в скверный уездный городишко, чтоб видеть скверных актеров, скверно играющих старую, скверную оперу? что за охота останавливаться в трактире, ходить в гости к купеческим дочерям, смотреть с чернию губернский фейворок, когда в Петербурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Каратыгиных и никаким фейвороком тебя в карету не заманишь. Просил я тебя по Калугам не разъезжать, да, видно, уж у тебя такая натура".

Да, натура упорной провинциалки... В этом отношении характерно также французское письмо вдовы Пушкина к Александру Ивановичу Тургеневу от 10 марта 1843 года.1 Этот любопытный документ опубликован давно и частью воспроизведен фототипически, но почему-то не привлек внимания исследователей и, насколько я знаю, до сих пор не был даже переведен. Приведу из него несколько строк.

1 (А. А. Фомин. Петр Николаевич Тургенев и его дар русской науке. "Отчет Отделения русского языка и словесности". СПб., 1912. Приложения, стр. 60 - 65.)

Тридцатилетняя Наталья Николаевна пишет пятидесятидевятилетнему Тургеневу впервые,- по ее словам, он не знает ее почерка, не встречались они ряд лет, но тон дружеской болтовни Пушкиной чрезвычайно фамильярный, а некоторые фразы граничат с пошлостью. "Я не требую or вас полной правды, я только смиренно спрашиваю имя того цветка, который в данное время остановил полет1 нашей желанной бабочки. Увы, все те, кого вы покинули здесь (в Тригорском.- Н. Р.) вянут, ожидая вас. Не говорю вам, чтобы годы были здесь ни при чем, но приезжайте наконец поскорее собрать их последние ароматы.2 Теперь прощайте, самое ясное, что я должна вам сказать на свой счет, это то, что я сохраню о вас самое нежное воспоминание, всецело основанное на дружбе, не прочтите на любви.

1 (Публикатор неправильно прочел "rol" (хоботок бабочки). вместо "vol" (полет), как это видно из приложенного факсимиле части письма.)

2 (Вероятно, это намек на известное стихотворение "Цветы осенние милей (...)", которые Пушкин посвятил П. А. Осиповой.)

Натали Пушкина

Моя сестра просит напомнить вам о себе - шушечка (...)" (последнее слово по-русски.- Н. Р.).

В письме чувствуется добрая, внимательная к друзьям мужа женщина, какой и была Наталья Николаевна. Оно даже довольно литературно, но трудно признать в его авторе даму большого света. Точно провинциальная, очень провинциальная барыня-помещица пишет одному из своих "супирантов".

Мне думается даже, что в свое время Н. Н. Пушкина, быть может, чувствовала себя привольнее и веселее в гостях у калужских купеческих дочек, чем, скажем, в малой столовой Фикельмонов, в тот день, когда кроме хозяйки там была умная приятельница Пушкина Александра Осиповна Смирнова-Россет и блестящая пианистка Лебцельтерн. Разговор за столом, а затем и в гостиной, вряд ли сводился к нетрудной для Натальи Николаевны светской болтовне...

III

Будучи житейски очень неглупой, Пушкина не могла не понимать, что ни в чем, кроме красоты, соперничать с по" сольшей не может. Она, несомненно, ревновала мужа к Дарье Федоровне - справедливо или нет, об этом мы скажем дальше. Вообще же, хорошо известно, что, нежно любя жену, Пушкин увлекался и другими женщинами. В письмах к Наталье Николаевне ему не раз приходилось оправдываться против ее подозрений. Кроме графини Долли она ставила ему в укор ту же Александру Осиповну Смирнову, графиню Надежду Львовну Соллогуб, по мужу Свистунову, Софью Николаевну Карамзину и многих других. Среди предметов ее ревности фигурируют, надо сказать, и женщины, вовсе поэта не знавшие. Еще будучи невестой, Таша Гончарова вообразила (в этом отношении ее воображение было развито), что жених гостит у некоей княгини Голицыной, к которой заехал по делам. Потом, в Петербурге, в число предполагаемых увлечений мужа попала Полина Шишкова.

С последней, однако, дело обстоит сложнее. Положившись на указание П. Е. Щеголева,1 я назвал ее в книге "Если заговорят портреты" "никому неизвестной", но, несомненно, ошибся. Речь идет о фрейлине Прасковье (Полине) Дмитриевне Шишковой, относительно которой Пушкин писал жене 30 июня 1834 года: "Твоя Шишкова ошиблась* я за ее дочкой Полиной не волочился,2 потому, что не видывал (...)". Вряд лои важно и нужно выяснять, правда это или нет, тем более, что, судя по контексту письма, имеется в виду одно из увлечений холостого Пушкина.

1 (Щеголев, стр. 53.)

2 ("Волочиться" в то время не очень резало слух и почти соответствовало вполне благопристойному глаголу "ухаживать".)

И не будем удивляться чрезмерной ревности жены Пушкина - можно сказать с уверенностью, что женское чутье не всегда ее обманывало...

Долли Фикельмон связывает с Пушкиным еще одно имя. Это графиня Мусина-Пушкина. Запись 17 ноября 1832 года гласит: "Графиня Пушкина очень хороша в этом году, она сияет новым блеском благодаря поклонению, которое ей воздает Пушкин-поэт".1 Было высказано предположение о том, что речь идет о графине Марии Александровне Мусиной-Пушкиной, урожденной княжне Урусовой. Пушкин был влюблен в нее в 1827 году и изобразил графиню в чудесном стихотворении "Кто знает край, где небо блещет...".

1 (Флоровский. Пушкин на страницах дневника, стр. 566. Фотокопией этой записки я не располагаю.)

Более вероятно считать, что запись Фикельмон относится к знаменитой красавице Эмилии Карловне Мусиной-Пушкиной, урожденной Шернваль, которую воспевал Лермонтов ("Графиня Эмилия белее чем лилия"). О "поклонении" ей Пушкина в 1832 году, насколько я знаю, никто, кроме Дарьи Федоровны, не сообщает.

Обширную запись, посвященную дуэли и смерти поэта, мы рассмотрим в особом очерке.

До сих пор мы занимались отзывами Долли Фикельмон о Пушкине и его жене. Как мы видели, они красочны и интересны, но опять приходится повторять: к сожалению, их немного.

Что же говорит сам поэт о чете Фикельмон?

Довольно часты упоминания о Дарье Федоровне и ее муже в письмах Пушкина. 2 мая 1830 года он, как было уже сказано, спрашивает Вяземского: "Правда ли, что ты собираешься в Москву? Боюсь графини Фикельмон. Она удержит тебя в Петербурге. Говорят, что у Канкрина (министра финансов.- Н. Р.) ты при особых поручениях и настоящая служба твоя при ней".

В письмах к Е. М. Хитрово он несколько раз в очень церемонной форме передает поклоны обеим ее дочерям. В серии писем к Елизавете Михайловне последнее упоминание о Дарье Федоровне имеется в записке, датируемой концом января 1832 года: "Конечно, я не забуду про бал у посланницы и прошу вашего разрешения представить на нем моего шурина Гончарова".

В письмах к жене Пушкин говорит о графине Фикельмон несколько подробнее. 8 декабря 1831 года, будучи в Москве, поэт спрашивает Наталью Николаевну: "Брюллов пишет ли твой портрет? была ли у тебя Хитрово или Фикельмон?"

8 октября 1833 года он пишет ей из Болдина: "Так Фикельмон приехали? Радуюсь за тебя; как-то, мой ангел, удадутся тебе балы?" Возможно, таким образом, что в это время Дарья Федоровна наряду с теткой Натальи Николаевны, фрейлиной Е. И. Загряжской, все еще немного опекала молодую Пушкину, два года тому назад вступившую в большой петербургский свет. Вероятно, поэт был ей за это благодарен, но сам он об этом ничего не говорит.

Наиболее интересны упоминания о графине Долли в письмах 1834 года. 15 апреля Наталья Николаевна уехала с детьми к родным, и Пушкин прожил в Петербурге один др середины августа. Описывая свое времяпрепровождение, он неоднократно упоминает о семье Фикельмон и лично о Дарье Федоровне. Около 5 мая он пишет: "Летний сад полон. Все гуляют. Графиня Фикельмон звала меня на вечер. Явлюсь в свет в первый раз после твоего отъезда. За Соллогуб я не ухаживаю, вот-те Христос; и за Смирновой тоже". В конце письма Пушкин прибавляет: "Я не поехал к Фикельмон, а остался дома, перечел твое письмо и ложусь спать". 8 июня поэт сообщает: "Фикельмон болен и в ужасной хандре". 28 - 29 июня он уверяет жену, что никуда не ездит: "Говорят, что свет живет на Петергофской дороге. На Черной речке только Бобринская да Фикельмон. Принимают - а никто не едет. Будут большие праздники после Петергофа. Но я уже никуда не поеду". Несмотря на эти уверения, а может быть, и позабыв о них, Пушкин 11 июля описывает бал у Фикельмонов: "Теперь расскажу тебе о вчерашнем бале. Был я у Фикельмон. Надо тебе знать, что с твоего отъезда я кроме как в клобе нигде не бываю. Вот вчерась, как я вошел в освещенную залу, с нарядными дамами, то я смутился, как немецкий профессор; насилу хозяйку нашел, насилу слово вымолвил. Потом, осмотревшись, увидел я, что народу не так-то много, и что бал это запросто, а не раут (...). Вот, наелся я мороженого и приехал к себе домой - в час. Кажется, не за что меня бранить".

Это последнее упоминание о Фикельмон в переписке Пушкина.1 Неизвестно, поверила ли Наталья Николаевна искренности мужниного письма. Вряд ли... Опытный светский человек, блестящий собеседник, давний уже приятель графини Долли вдруг теряется, как застенчивый немецкий педант. Очень уж ясна стилизация в этих строках. Перед нами сочинение Александра Пушкина, написанное с оправдательной целью, а не откровенная беседа мужа с женой. Интересно отметить, что и князю Вяземскому приходилось писать своей умной и неревнивой жене, что ревновать его к "мадам ламбассадрис" (посольше) не стоит. По-видимому, очарование графини Фикельмон вообще пугало жен ее друзей...

1 (Наталья Николаевна, по-видимому, сохранила все письма мужа, несмотря на то, что в некоторых из них наряду с большой любовью и лаской есть и крайне резкие отзывы о ее кокетстве. Это, несомненно, делает честь ее правдивости и мужеству.

Что касается остальных писем поэта, то, по мнению некоторых исследователей, до нас дошла лишь примерно треть их. Вполне возможно поэтому, что мы не знаем и некоторых высказываний Пушкина о графине Фикельмон.)

В единственной сохранившейся тетради дневника Пушкина (специалисты спорят, существовала ли вообще еще одна) есть около десятка записей, так или иначе касающихся графини и ее мужа, но для нас они малоинтересны. Выводы, которые можно сделать из писем Пушкина и этих записей в отношении знакомства поэта с графиней Фикельмон и ее мужем, довольно скудны. Он был, как видно, исправным посетителем официальных приемов - балов, раутов, обедов в доме австрийского посла. Об этой парадной, казовой стороне знакомства Пушкин главным образом и пишет. Недоволен собою, когда случайно нарушает светские обычаи. 17 марта 1834 года записывает, например: "Третьяго дня обед у австрийского посланника. Я сделал несколько промахов: 1) приехал в 5 часов вместо 5 1/2 и ждал несколько времени хозяйку; 2) приехал в сапогах, что сердило меня во все время". Попутно отмечает кое-какие заинтересовавшие его разговоры с самим Фикельмоном и его гостями. О графине Долли, своей, несомненно, близкой знакомой, он не говорит почти ничего. Дружеская шпилька в письме к Вяземскому относительно его предполагаемого увлечения графиней одно из редких исключений.

При самом внимательном чтении всех упоминаний о хозяйке дома невозможно сказать, как же относится к ней сам поэт и что он о ней думает. О других женщинах, несравненно более заурядных, чем Фикельмон, у Пушкина отзывов немало - вплоть до наименования графини Соллогуб "шкуркой" в письме к жене от 21 октября 1833 года. О своем отношении к Дарье Федоровне поэт упорно молчит. Не будем пока пытаться выяснить, в чем же тут дело, но запомним этот несомненный факт.

Свидетельств современников об отношениях Пушкина и графини Фикельмон известно очень мало. Можно думать, что до весны 1830 года поэт во всяком случае не увлекался Дарьей Федоровной. Вяземский в письме к жене от 26 апреля этого года, охарактеризовав графиню Фикельмон, спрашивает: "Как Пушкин не был влюблен в нее, он, который такой аристократ в любви? Или боялся он inceste1 и ревности между матерью и дочерью?" 2

1 (Кровосмешения.)

2 ("Звенья", VI, стр. 242.)

Последнюю фразу вряд ли следует принимать всерьез. Как только речь заходила о Е. М. Хитрово и Пушкине, без шутки дело не обходилось и у Вяземского и у многих других.

Знаем мы и еще одну дату отрицательного характера. 25 июля 1833 года тот же Вяземский сообщает жене: "Вчера был вечер у Фикельмон (...), было довольно весело. Один Пушкин palpitoit de l'interet du moment,1 краснел, взглядывая на Крюднершу,2 и несколько увивался вокруг нее".3 Можно, следовательно, думать, что в этот момент отношения поэта с хозяйкой дома дальше дружбы, несомненно, не шли. Иначе Пушкин в гостях у Фикельмон, вероятно, был бы сдержаннее.

1 (Один Пушкин был весь захвачен переживаемым им моментом (франц.).)

2 (Баронесса Амалия Максимилиановна Крюднер, внебрачная дочь баварского посланника графа Лерхенфельда.)

3 (В. Нечаева. Пушкин в письмах П. А. Вяземского к жене (1830 - 1838). "Литературное наследство", т. 16 - 18, стр. 807.)

Очень существенные сообщения П. И. Бартенева, основанные на рассказах современников поэта, приведены ниже.

Совершенно особняком стоит рассказ племянника поэта Л. Н. Павлищева. В своих воспоминаниях он категорически утверждает, что его дядя и графиня Фикельмон относились друг к другу крайне враждебно1. Автор цитирует письмо своей матери, сестры поэта, от конца декабря 1831 года, в котором последняя сообщает мужу, что госпожа Фикельмон "..не терпит, однакож, моего брата один бог знает почему". В свою очередь, мать Пушкина пишет дочери в конце 1834 года, что поэт был с женой у Фикельмон, "которую, впрочем, терпеть не может". Наконец Павлищев утверждает, что после женитьбы Дантес "продолжал танцевать и разговаривать исключительно со свояченицей на вечерах, устраиваемых "не без злостного намерения людьми добрыми" (Ольга Сергеевна называет Фикельмоншу, возненавидевшую поэта, уже гораздо прежде)".

1 (Л. Н Павлищев. Воспоминания о Пушкине. М., 1890, стр. 242, 271, 380, 426.)

Источник, казалось бы, бесспорный, и, значит, на.ше представление об отношениях поэта и графини в корне ошибочно. Оказалось, однако, что все цитаты, на которые ссылается Павлищев, сочинены им Самим. В подлинных письмах родных Пушкина, которые, к счастью, сохранились и были опубликованы, этих фраз нет. Для чего понадобилось Л. Н. Павлищеву совершить подобный литературный подлог, в свое время введший в заблуждение некоторых пушкинистов, остается непонятным.

Оставим теперь на время вопрос о личных отношениях поэта и графини Долли и взглянем на Пушкина, посетителя не официальных приемов, а гостеприимного салона посольши. Вряд ли ему были приятны встречи с некоторыми особами императорской фамилии, которые бывали там запросто1. Но там же в дружеской беседе проводили время дипломаты, придворные, дамы большого света, гвардейские офицеры, заезжие иностранцы, некоторые из русских друзей поэта - Вяземский, Жуковский, Тургенев. Пушкин всегда мог выбрать людей, с которыми ему было интересна поговорить.

1 (Император и императрица, согласно этикету, появлялись в домах Послов только в официальных случаях.)

Графиня Фикельмон, судя по всему, отличная, заботливая хозяйка. Ее дом так же уютен, как ее в основе добрая душа. Из дневника Дарьи Федоровны мы узнаем, что ее личные комнаты выходили на юг и там было много цветов. Она любила свою красную гостиную и кабинет, в котором цвели нарядные камелии, - от себя добавим: модные цветы эпохи романтизма. Там часто пили чай, а ужинали в зеленом салоне. Фикельмон принимала по вечерам. Приемы ее матери, жившей, не забудем, в том же особняке, считались почему-то "утрами", хотя продолжались от часу до четырех. Бывали, впрочем, у Елизаветы Михайловны и веселые интимные вечера. О них тоже есть упоминание в дневнике дочери.