После трагедии 14 декабря

1

В морозные декабрьские дни 1825 года, когда Россия была потрясена восстанием на Сенатской площади и жестокой ликвидацией первой попытки революционного переворота, Пушкин находился в Михайловской ссылке. Лишь значительно позже он узнал все подробности этой трагедии, бросившей кровавый отсвет на жизнь поколения, лучшие люди которого были уничтожены или обречены на долгие годы каторги или ссылки. Думы об этих людях, об уроках трагедии, о будущем страны обуревали Пушкина всю жизнь, они отразились в его письмах, художественных произведениях, публицистике. В годы подготовки восстания он, не будучи членом тайного общества, участвовал в его деле призывным грозным словом поэта, и нет никакого преувеличения в звучавших тогда признаниях, что вся страна была наводнена его "возмутительными" стихами. Самое имя Пушкина было в эпоху декабризма символом свободолюбия.

Теперь, после декабрьской катастрофы, на его долю выпадала историческая миссия хранителя и продолжателя традиций разгромленного поколения, тех, кого он называл "друзья, братья, товарищи". Эту миссию ему предстояло выполнить в сложнейших условиях правительственного террора и торжества всех черных сил. В прогрессивных кругах царили настроения уныния и отчаяния. И в то же время вокруг было немало фактов трусости, ренегатства, отступничества и даже прямого предательства, нередко со стороны тех, которые недавно принадлежали к фронде.

Временами Пушкиным овладевало отчаяние. Вспомним скорбные строки стихотворения, написанного в роковом 1826 году, году суда, казней, ссылок, - "Так море, древний душегубец...", или другое, написанное в день рождения - 26 мая 1828 года - "Дар напрасный, дар случайный..."

Все же Пушкин не покорялся. Ситуация осложнялась для него иллюзиями, которые были внушены царем и отразились в "Стансах" ("В надежде славы и добра..."). "Стансы" были трагической ошибкой; вызванные лучшими субъективными намерениями*, они стали затем для Пушкина причиной мучительных переживаний. О "Стансах" - одни с болью, другие злорадно говорили как об измене поэта свободолюбивым убеждениям. Ему пришлось оправдываться: с этой целью было написано стихотворение "Друзьям" ("Нет, я не льстец..."). Надежды на царские реформы то рассеивались, то вновь возникали под влиянием слухов о готовящихся "переменах" в государстве. Но при всем этом Пушкин в годы реакции был достойным выразителем тех сил молодой России, которые скорбели о судьбе казненных и каторжников, постоянно напоминали об их подвиге. Только самые смелые не боялись выражать свои чувства, хотя это было время, о котором можно было бы сказать пушкинскими стихами:

* (О том, что одним из импульсов замысла была надежда на смягчение участи осужденных, говорит и дата написания "Стансов" - первая годовщина восстания (помета в автографе 22 декабря 1826 г.).)

В наш век, вы знаете, и слезы преступленье, О брате сожалеть не смеет ныне брат.

Пушкин ощущал свой долг перед декабристами. Подобно завещанию стали звучать для Пушкина слова Рылеева, обращенные в письме к нему всего лишь за три недели до событий на Сенатской площади: "На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин". С наказом такого рода обратился к Пушкину уже после разгрома восстания другой декабрист, друг Рылеева, Александр Бестужев. В письме к Н. Полевому 9 марта 1833 года он просил передать Пушкину: "Ты надежда Руси, не измени, не измени ей, не измени своему веку..."*

* ("Русский вестник", 1861, апрель, т. 32, стр. 436.)

Связи между Пушкиным и осужденными декабристами поддерживались разными путями. Далеко не все эти пути известны.

На каторге и в ссылке декабристы жадно ловили каждую весть о том, помнят ли их, не считают ли их подвиг напрасным? Декабрист Ф. Вадковский (приговоренный к пожизненной каторге) тревожно спрашивал в своих стихах:

Помнишь ли ты нас, Русь святая, наша мать, Иль тебе, родная, не велят и вспоминать?*

* (Ф. Вадковский. Желания. - В сб. "Поэзия декабристов" под ред. Б. С. Мейлаха, "Советский писатель". Л., 1950, стр. 700.)

Ряд исследователей считают, что после разгрома декабристов их дело, их идеи потеряли живой интерес для Пушкина: он понял, что восстание не могло победить. В качестве одного из доказательств обычно приводятся следующие слова Пушкина из записки "О народном воспитании": "...должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой - необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей". Но понятие "образумились" не означает здесь ни раскаяния, ни отказа от своих убеждений, а лишь предположение, что люди, разделявшие образ мыслей "заговорщиков", то есть декабристов, поймут, что силы для сокрушения режима были слабыми, а силы правительства, подавившего восстание, огромны. Слова же о том, что "братья, друзья, товарищи погибших поймут необходимость", имеют лишь один смысл: поймут, что в данных исторических условиях поражение восстания было неизбежным.

Верно, что еще до 1825 года, а тем более после восстания Пушкин поставил в своем творчестве новые вопросы, выходящие далеко за пределы дворянской революционности, вопросы прежде всего о роли народа. Верно, что в центре размышлений Пушкина о грядущих "переменах" все с большей остротой выдвигались вопросы и о стихийной крестьянской революционности, о новой политической тактике, учитывающей опыт истории, но эти правильные мысли в последнее время почти совсем отодвинули другой вопрос - о значении декабристской темы и декабристских мотивов в творчестве Пушкина 1826- 1830-х годов. Для Пушкина проблема декабристского движения никогда не теряла своей остроты. Он расценивал поражение восстания как историческую трагедию, призывал взглянуть на нее "взглядом Шекспира". Он понимал, что в данных условиях декабристы не могли победить, но никогда не считал, что их дело было ошибочным, что дело тайного общества не надо было и начинать, что декабристы были оторванными от жизни мечтателями. А ведь в то время многие расценивали этот подвиг как бессмысленный. Да, он видел, что силы восставших были ничтожны, а сила правительства - необъятна. Но деятельность декабристов навсегда оставалась для него не только исторически обусловленной, - "братья, друзья, товарищи", осужденные Россией Николая I, были окружены в его сознании героическим ореолом. Понимание исторического значения подвига декабристов Пушкин выразил в точных словах:

Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье...

Сейчас мы не встретим в литературе утверждений о том, что Пушкин "образумился" после высочайшей аудиенции у Николая I в 1826 году и стал верноподанным, сомкнувшись с дворянской реакцией на декабризм. Эта легенда давно разоблачена. На очереди изучение роли Пушкина в борьбе против дискредитации декабризма, против тех, кто по разным мотивам - прямой консервативности или трусости - хотел поскорее предать память о декабристах забвению.

В ситуации 1826 - 1830 годов огромную опасность для освободительного движения представляло утверждение, что поражение декабристов навсегда доказало незыблемость самодержавного строя. Эту идею поддерживали не только заядлые реакционеры, но и те, кто совсем недавно фрондировали или "на всякий случай" заигрывали с деятелями тайных обществ, а также и некоторые люди, которые так или иначе участвовали в самом движении, а теперь были смертельно напуганы.

Опаснейшую для будущего России идею бессмысленности вольнолюбивых замыслов и надежд доказывали, опираясь на факт полного разгрома восстания. Эта идея в то время настолько была распространенной, что находила выражение и в лирической поэзии. В стихотворении Ф. Тютчева, написанном в 1826 году, поэт, обращаясь к декабристам, восклицал:

Народ, чуждаясь вероломства, Поносит ваши имена, И ваша память от потомства, Как труп, в земле схоронена.

Восстание бессмысленно: нельзя "скудной" кровью растопить "вечный полюс". Все тщетно:

Зима железная дохнула - И не осталось и следов.

И это писал один из замечательнейших поэтов!

В иной, шаблонной форме такого рода мотивы повторяли другие, большей частью бездарные стихотворцы. По рукам ходили и гнусные эпиграммы, оскорблявшие память героев. Дискредитацией декабризма с особенным пылом занималась реакционная публицистика.

В этой обстановке громадной исторической заслугой Пушкина было противостояние всему этому мутному потоку. Пушкин противостоял ему всем своим творчеством, всем строем своих мыслей, чувств, стремлений, которые были свойственны и лучшим представителям декабризма и которые выражались не только в тех или иных политических лозунгах или положениях, но и в презрении ко всякому малодушию, к попыткам оправдать отказ от борьбы ссылками на так называемую "силу обстоятельств". Он осуждал тех, кому были чужды высокие порывы, людей по-молчалински избегавших всего, что связано с тревогами, дерзанием, риском. Вспомним его строки, полные глубокого смысла, из "Евгения Онегина", они написаны в конце 20-х годов, но в них звучат интонации юношеского романтизма:

Жалок тот, кто все предвидит, Чья не кружится голова... Чье сердце опыт остудил...

Пушкин, размышляя над уроками "жестокого опыта", не пришел, однако, к пессимистическому выводу о том, что "все тщетно". Он обличал пошлое благоразумие тех, кому чужды мятежные стремления, кто, по, его выражению, "странным снам не предавался".

Несмотря на неудачу восстания, Пушкин не исключал возможность его повторения, пусть на новых путях, в новых условиях, но при участии тех же сил, которые вышли 14-го декабря на Сенатскую площадь. Почти через десять лет, в 1834 году, он писал: "Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много". Из этого не следует, по мнению Пушкина, что "возмутителями" будут только дворяне, но тем не менее он полагал, что их будет "кажется много"! Из этого и других рассуждений можно заключить, что Пушкин не считал силу дворянской революционности исчерпанной. Он размышлял о том, как эта сила могла бы сочетаться с другими силами, какова будет роль народа, роль несозревшего еще тогда "третьего сословия". Нельзя согласиться с теми исследователями, которые считают, что слова Пушкина из послания к декабристам-каторжникам "И братья меч вам отдадут" означают не более, чем "гражданскую реабилитацию" осужденных, а не надежду на возобновление борьбы в будущем. Но ведь это здесь сказано, что борцы вновь обретут свое оружие ("меч"), получат его из рук единомышленников-братьев, что "темницы рухнут", то есть будут разрушены, а не откроются для заключенных в результате каких-то помилований. Именно так и было понято обращение Пушкина к декабристам в стихотворном ответе Александра Одоевского. Утверждение Пушкина "Не пропадет ваш скорбный труд" соответствует словам Одоевского:

Наш скорбный труд не пропадет... ...И вновь зажжем огонь свободы...

Итак, справедливость, героизм революционной попытки декабристов, ее историческое значение были для Пушкина незыблемыми истинами. Отсюда и стремление сохранить в памяти современников и для грядущих поколений традиции декабризма - помешать попыткам стереть в сознании общества их дела, их опыт. Для этого использовались всевозможные пути, легальные и нелегальные, всевозможные приемы.

Еще до сих пор в полной мере не осмыслен широкий комплекс декабристских мотивов в творчестве Пушкина. Особенно это относится к пушкинской лирике.

В освещении вопроса о том, как Пушкин относился в 1826 - 1830-х годах к декабристскому движению, до сих пор проявляется известная узость. При этом, как правило, ссылаются только на те произведения, где декабристские мотивы воплощены непосредственно; таковы "В Сибирь", "Арион", X глава "Евгения Онегина". Но картина значительно расширяется, если принять во внимание специфику трактовки декабристской темы в творчестве Пушкина, многообразие способов воплощения идей, мыслей, мотивов, образов, связанных с декабризмом и отразившихся в его произведениях. Преклонение перед подвигом декабристов, неуемные, тревожные, мучительные и скорбные мысли о них, о своем долге перед ними, о своей судьбе, о своем положении, о собственной миссии - все это было свойственно Пушкину до конца его жизненного пути.

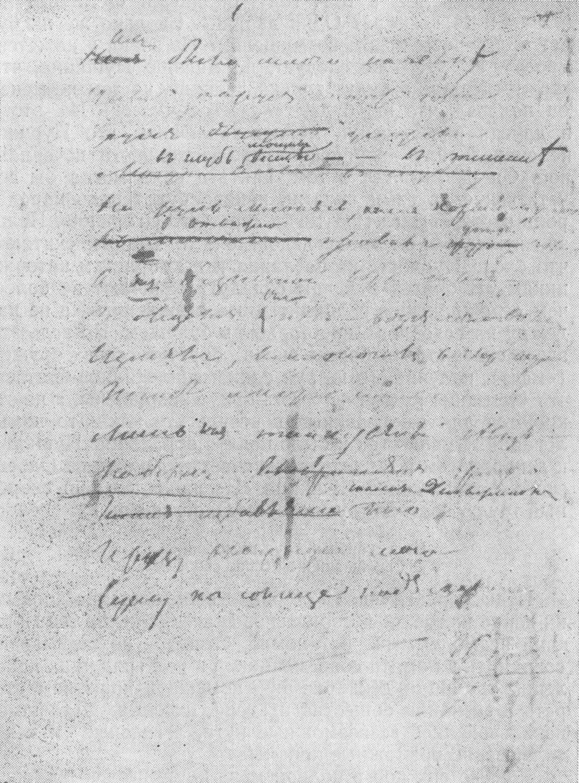

Автограф стих. А. С. Пушкина 'Арион'

Мир Пушкина-поэта - это целостный мир, в котором соединились в неразрывном единстве все сферы бытия. Поэтому в стихотворении на гражданскую тему могли возникать, не разрывая художественную ткань, глубоко личные, интимные мотивы, поэтому пейзажная лирика сплеталась с размышлениями о судьбах истории, поэтому в дружеских посланиях соседствовали политическое обличение и воспоминание о далекой юности, негодование и шутки, слезы и смех. Все это необходимо учитывать и при изучении декабристских мотивов в лирике Пушкина, "вкрапленности" этих мотивов в стихотворения, написанные в различных жанрах и вызванные различными поводами и импульсами. Так, с чисто пушкинской всеобъемлющей широтой в стихотворении "Все в жертву памяти твоей...", обращенном к любимой женщине, упоминаются

И голос лиры вдохновенной, И слезы девы воспаленной, И трепет ревности...

и вместе -

...Славы блеск, и мрак изгнанья, И светлых мыслей красота...

2

Как отмечал Пушкин памятные даты, связанные так или иначе с историей декабризма или с деятелями движения, среди которых было так много его близких друзей и знакомых? Одним из путей, которые могут привести к ответу на этот вопрос, может быть исследование стихотворений, написание которых совпадает с памятными датами истории декабризма, а также с определенными датами политической биографии самого Пушкина. В полном объеме это исследование пока еще не осуществлено, так как время написания многих его стихотворений установлено приблизительно (ведь и академическое издание Пушкина, к сожалению, никаких мотивировок предлагаемых дат не дает). Но даже те даты, которые сам Пушкин указывал в рукописях или которые установлены исследователями, недостаточно учитываются при освещении интересующей нас темы.

Попробуем выделить даты, которые были для Пушкина особенно значительными, - такие, как годовщины восстания декабристов (декабрь) и казни вождей восстания (июль). Знаменательной и всегда связанной с декабристскими мотивами была для Пушкина также дата открытия Царскосельского лицея (октябрь). Годы пребывания в этом заведении были связаны с воспоминаниями о вольнолюбивых надеждах, о "святом братстве", "семье друзей", среди которых были особенно близкие ему И. Пущин и В. Кюхельбекер, томившиеся теперь в тюрьмах. На эти даты падает создание ряда произведений, которые содержат прямые или косвенные декларации политического характера или дорогие и священные для поэта воспоминания.

Было время, когда стихотворение "Арион" (1827) называлось лишь гипотетически в качестве посвященного декабристской теме. По Т. Г. Цявловская обратила внимание на дату его написания - 16 июля: оно написано в месяц, когда были казнены пять вождей восстания. И все стихотворение приобрело для нас новый, трагический смысл. Но есть и другие факты, которые требуют изучения с точки зрения упомянутого принципа синхронности. В июле 1828 года - в годовщину казни декабристов - написан "Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной", где есть строки:

Земли достигнув наконец, От бурь спасенный провиденьем...

Связь с замыслом написанного годом раньше "Ариона" несомненна (образ пловца, спасенного в бурю). В черновике любопытен вариант: вместо "увядшего венца" поэта, как в окончательном тексте, здесь "терновый венец", - венец страдальческий.

Есть и более сложные соотнесения. В 1836 году, в июле - годовщину казни декабристов, - написано стихотворение "Из Пиндемонти" - о свободе поэта, в том числе свободе от "властей" (в автографе вариант "Свобода от царя").

К годовщине восстания на Сенатской площади также приурочен ряд пушкинских стихотворений. 13-м декабря - кануном восстания - помечено в 1826 году адресованное И. И. Пущину послание "Мой первый друг, мой друг бесценный...". Вспоминая приезд своего лицейского сверстника в Михайловское в 1825 году, Пушкин писал:

Молю святое Провиденье: Да голос мой душе твоей Дарует то же утешенье, Да озарит он заточенье Лучом лицейских ясных дней!

Это послание было отправлено Пущину на каторгу вместе с стихотворением "Во глубине сибирских руд...".

14 декабря 1829 года - годовщина восстания - дата в рукописи неоконченного стихотворения "Воспоминания в Царском Селе". В соотнесении с этой датой новый смысл приобретают скорбные строки:

...Увидев, наконец, родимую обитель, Главой поник и зарыдал*.

* (В черновых вариантах этот мотив звучит сильнее: "И горько зарыдал..." "И на колени пав, заплакал, зарыдал". В черновике есть упоминание о "семье друзей". Ср. также в черновике первой редакции (1825) послания И. И. Пущину, трагические воспоминания о "днях упований и свободы" и о судьбе, разбившей Лицей "рукой железной".)

Темы декабризма и Лицея переплетались в стихотворениях, посвященных "лицейским годовщинам", дню основания Лицея - 19 октября. Таково стихотворение, которым отмечена эта годовщина в 1827 году с обращением к сверстникам:

Бог помочь вам, друзья мои, И в бурях, и в житейском горе, В краю чужом, в пустынном море, И в мрачных пропастях земли.

Несомненно, о декабрьской катастрофе и судьбах ее жертв вспоминал Пушкин и в стихотворении, посвященном лицейской годовщине в 1831 году:

... рок судил

И нам житейски испытанья,

И смерти дух средь нас ходил

И назначал свои закланья.

Особого и обстоятельного исследования заслуживают сложные приемы, которые использовались Пушкиным в произведениях, связанных с запрещенной и опасной декабристской темой. Эти методы были весьма разнообразными. Первое место принадлежит здесь, конечно, произведениям нелегальным. К таким произведениям относятся стихотворения "В Сибирь", распространенное во многих копиях, или "И. И. Пущину". Но круг нелегальных произведений на декабристскую тему был ограниченным в условиях последекабрьской реакции, и тем более узким мог быть круг их читателей. Более широкие возможности открывали всякого рода легальные формы и приемы разработки декабристских тем и мотивов. Эти формы и приемы можно разделить на две группы. К первой относятся так называемые "ухищрения" в борьбе с цензурой и "эзоповский язык". Ко второй группе - более сложные, связанные с некоторыми принципами поэтической системы Пушкина, с многоплановостью и семантической емкостью поэтического языка, с богатством его ассоциативных связей. Пользуясь этими приемами, можно было говорить в легальной печати на запретные темы (ориентируясь, разумеется, на восприятие читателями определенных кругов).

Исследуя все эти формы и приемы, нужно, однако, предупредить против вульгаризаторского вычитывания из произведений Пушкина несуществующих намеков, мнимо скрытых замыслов. В пушкиноведении было немало работ, сводивших чуть ли не все творчество поэта к "загадкам", которые будто бы надо постоянно расшифровывать. Подобный подход, позволяющий вкладывать в пушкинские строки все, что угодно, разумеется, ничего полезного не дает.

Напомним попытку Л. Войтоловского доказать, что "Египетские ночи" - аллегорическое изображение восстания декабристов, или предположение В. Ходасевича о том, что стихотворение "Отрок милый, отрок нежный..." обращено к "одному из декабристов".

Испытанные и применявшиеся еще в эпоху декабристского движения приемы иносказания, намеков, обиняков, рассчитанные на догадливость читателя, Пушкин обогатил новыми. В условиях реакции требовались еще более тонкие приемы, и Пушкин это понимал, советуя Вяземскому в июле 1826 г. в связи с одним публицистическим замыслом: "...скажи все..., для этого должно тебе употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре"*.

* (Пушкин подразумевал следующее место из письма аббата Фердинанда Гальяни 1774 года: "Знаете ли Вы, что такое высшее ораторское искусство? Это искусство сказать все и не попасть в Бастилию в стране, где запрещено говорить все". (См. комментарии Б. А. Модзалевского в кн. "Пушкин. Письма", т. II, ГИЗ, 1928, стр. 170).)

Среди тонких, использованных при разработке политических мотивов у Пушкина встречаются такие, как аллегория, развернутая то в целостном произведении (например, "Арион"), то в отдельных искусно вмонтированных в текст намеках; как методы аналогий и уподоблений; как скрытые, но угадываемые читателями цитаты из произведений декабристов; как направленное использовавание афоризмов, например из Саади - "Одних уж нет, а те далече", - намек, понятый сразу же рядом современников; как пропуск слов, которые без труда подсказываются самим ритмом стихотворения (например, в первоначальном тексте "Осень" о поэтах: "И ты <...> живая жертва Леты" - Вильгельм - то есть В. Кюхельбекер (это наблюдение принадлежит В. В. Гиппиусу). К числу этих приемов относятся и исторические аналогии.

Одной из таких аналогий является неоконченное (но перебеленное) стихотворение "Какая ночь. Мороз трескучий...", которое, по-видимому, также приурочивалось к годовщине расправы с декабристами и казни ее вождей. Оно датируется, согласно положению в рукописи, апрелем - июлем 1827 года. Непосредственный ее сюжет связан с опричниной. Однако в нем некоторые строки настолько ассоциировались с событиями 1825-1826 годов, что даже в 1838 году, когда стихотворение было впервые (посмертно) напечатано в "Современнике" (в № 3), были изъяты по требованию цензуры строки, живо напоминавшие о восстании на Сенатской площади. Среди них - описание площади, где

Недавно кровь со всех сторон Струею тощей снег багрила, И подымался томный стон, Но смерть коснулась к ним как сон, Свою добычу захватила.

Изъяты были также строки о "перекладине дубовой", на которой "качался труп", и другие, которые могли быть поняты как иносказательная картина расправы верных царю войск с восставшими:

Не мы ли яростно топтали, Усердной местию горя, Лихих изменников царя? Не их ли кровию омыты Твои булатные копыты!

Приемы, маскировавшие опасные мысли и аналогии, были весьма разнообразными. Приведу еще несколько примеров.

Замысел статьи Пушкина "Александр Радищев" (1836) сложен. Основная цель ее заключалась в том, чтобы напомнить в печати об этом писателе-революционере. Но осталась незамеченной еще одна цель этой статьи - поставить деятельность Александра Радищева в связь с движением декабристов. Статье был предпослан эпиграф: "Не следует, чтобы честный человек заслуживал повешения"*. Читатель, разумеется, сразу же должен был обратить внимание на этот афоризм. Он имеет здесь определенную направленность. Не случайно в приложении к статье помещен отрывок из записок Храповицкого, где упоминается однофамилец декабриста Рылеева. В этой же статье Пушкина содержится сентенция, сопоставляющая действия одинокого Радищева с тактикой тайного общества: "Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины. И заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; члены тайного общества в случае неудачи или готовятся изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагаться на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников".

* (К этому эпиграфу Пушкин сделал пометку: "Слова Карамзина в 1819 г.".)

Все это вместе взятое - афоризмы о повешении, упоминание однофамильца Кондратия Рылеева, рассуждения о тайном обществе - вступает в сложную ассоциативную связь.

Ассоциации, связанные с казнью, повешением, возникали в лирике Пушкина по самому неожиданному поводу и в неожиданных контекстах: то в стихах мадригального характера ("Вы вздохнете ль обо мне, если буду я повешен", 1827, - "Ек. Н. Ушаковой" и "Когда помилует нас бог, Когда не буду я повешен" - "Е. П. Полторацкой", 1830); то в строфе о Ленском, который "мог быть повешен, как Рылеев"; то в письме к Дельвигу, где по совершенно косвенному поводу - в связи с философской позицией "Московского вестника" многозначительно упоминается веревка (...веревка вещь какая?), то в письме к Осиповой (июнь, 1826), где приводится грустная шутка арлекина, ответившего на вопрос, что он предпочитает, быть колесованным или повешенным: "Я предпочитаю молочный суп"; то в "Моей родословной" с нравоучительным выводом:

С Петром мой пращур не поладил И был за то повешен им. Его пример будь нам наукой. Не любит споров властелин.

Так в разных контекстах с разными применениями возникает в различных произведениях Пушкина мотив, воплощенный и в его рисунке - виселица с телами пяти повешенных декабристов и с записью: "И я бы мог"...

Использование устойчивых слов-сигналов, соединенных в сознании современных читателей с определенным кругом явлений и идей, составляет определенную семантическую систему, которая была выработана в поэзии Пушкина и декабристов еще в конце 10-х и в начале 20-х годов. После поражения восстания она была обновлена и подверглась определенным изменениям. Устойчивыми в этой системе были метафоры, связанные с такими понятиями, как революция, мятеж, восстание. Таковы сигналы-символы, основанные на образах бури, грозы, молнии, грома, бурного потока, моря, отважных пловцов. В последекабрьской лирике Пушкин продолжал пользоваться этими словами-сигналами, но они окрашивались теперь большей частью в трагический колорит, символизируя одновременно и мятеж, и его поражение. Образ бури стал символом, обозначающим восстание декабристов и его разгром. Эта символика встречается не только в лирике, но и в переписке (ср., например, в письме Вяземского Пушкину 1826 г.: "Ты остался цел и невридим в общую бурю"). Образ тучи воспринимался как сигнал катастрофы, гонений или надвигающейся беды; или такое понятие, как "тишина", обозначающее общественный упадок, смирение, пассивность (особенно характерна в этом отношении формула "благоразумная тишина").

В стихотворении "К морю" (1824) образ моря - символ свободы, ассоциируется с образом Байрона - властителя дум молодого поколения:

Твой образ был на нем означен. Он духом создан был твоим: Как ты могущ, глубок и мрачен, Как ты, ничем не укротим.

В другом стихотворении - "Так море, древний душегубец..." (1826) - этот символ дан в другой, скорбной тональности. Стихотворение написано в связи с распространившимися слухами (оказавшимися, впрочем, неверными), что Н. Н. Тургенев, находившийся в Англии, арестован по делу декабристов и пересылается в Петербург. Оно заканчивается пессимистическими строками о "гнусном веке", когда "Седой Нептун земли союзник". Но здесь море - свободная стихия, а не символ бедствия.

Особый случай в лирике Пушкина - однородные вариации тем и мотивов, вернее возврат к однажды уже разработанным темам и мотивам с целью новой их интерпретации, вызванной коренными изменениями и в общественной жизни и в биографии поэта. С этой точки зрения специального изучения заслуживают написанные в разное время парные стихотворения, как, например, упомянутые выше - о талисмане. В стихотворении "Храни меня, мой талисман" (1825) - талисман может спасти от всех бед, в том числе "во дни гоненья" и в дни, когда "грозою грянут тучи". После разгрома декабрьского восстания и нагрянувших бед Пушкин пишет другое стихотворение на эту же тему - "Талисман" (1827), но теперь та же тема дана в ином контексте - неумолимости рока.

Парными стихотворениями с измененными трактовками мотивов и в совершенно разных эмоциональных тональностях являются и два стихотворения с одинаковым названием "Воспоминания в Царском Селе": первое - 1814 года, мажорное, одическое, и позднейшее - с трагической окраской, датированное 14 декабря 1829 года.

Новой в пушкинской лирике последекабрьского периода стала символика, основанная на остром переосмыслении библейских образов и мотивов. Раньше, в политической поэзии Пушкина 20-х годов, библейская символика использовалась большей частью с оттенком иронии (см. например, в послании "В. Л. Давыдову", 1821), библейские образы в 10-х и в первой половине 20-х годов носили характер пародийный, фривольный, вольтерьянский (наиболее показательной является в этом отношении "Гавриилиада"). В политической же лирике Пушкин прибегал тогда преимущественно к символике, связанной с греческой и римской историей, с образами героев древних республик. После разгрома восстания декабристов положение изменилось. Возможности использования античной республиканской символики в легальной поэзии затруднялись. В ответах декабристов следственному комитету на вопрос об источниках вольномыслия часто указывалась история античных республик, и эти указания не остались без последствий. В новых условиях Пушкин обратился к возможностям другой символики - библейской, но и тут дело обстояло не так просто: ведь и Библия использовалась тайным обществом в политической пропаганде (вспомним такой пропагандистский документ, как "Катехизис" Муравьева-Апостола, где утверждалось, что сам бог был врагом самодержавия). Все же, несмотря на бдительность цензуры, совсем запретить возможность использования в поэзии библейских мотивов было нельзя. Пушкин опирался при этом на свой прежний опыт, связанный, правда, не с Библией, а с Кораном. Б. В. Томашевский раскрыл в своей работе о "Подражаниях Корану" их идейный смысл, заметив, что Пушкин остался чужд религиозно-мистическому содержанию этого поэтического памятника и истолковал его мотивы в духе высокой гражданской поэзии*. Используя библейские образы и символику, Пушкин следовал традициям, которые сложились в вольнолюбивой лирике еще первой половины 20-х годов**. Он обогатил эти традиции, развил их по-новому в многоплановой художественной системе.

* (См. Б. Томашевский. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии. (1824-1837). М., изд-во АН СССР, 1961, стр. 18-44.)

** (См. в особенности соответствующие главы в книге Г. Гуковского "Пушкин и русские романтики", изд. 2-е. М., Гослитиздат, 1965.)

В контексте этой системы связывается воедино и приобретает во многом новое звучание ряд стихотворений Пушкина о поэте и роли поэзии, написанных в последекабрьский период, в 1826-1836 годах.

Мне уже приходилось подробно анализировать содержание и историю создания этого цикла, в который входят стихотворения "Пророк" (1826), "Поэт" (1827), "Поэт и толпа" (1828), "Поэту" (1830), "Я памятник себе воздвиг..." (1836). Каждое из этих стихотворений имеет свои особенности, но весь цикл пронизывает общий мотив защиты высокого назначения поэта, враждебного низменным интересам, погоне "за минутной славой", а сам образ поэта - образ человека гонимого, одинокого среди враждебной среды, человека, который окружен ненавистью, подвергается преследованиям, травле, но остается тверд и непоколебим 8. Но эту характеристику цикла теперь можно дополнить.

Прежде всего следует подчеркнуть, что стихотворение "Пророк", написанное после казни декабристов, является основным ключевым произведением, определяющим идейное содержание и символику всего цикла. В условиях 1826 года оно воспринималось как декларация верности гражданскому призванию поэта.

Цикл о поэте и его роли имеет и более общий морально-этический смысл: здесь поэт не только "взыскательный художник" и учитель народа; он становится для всех примером поведения человека-гражданина, примером стойкости, мужества, непримиримости ко злу, несмотря на все преследования.

Каждое стихотворение цикла, будучи связанным общей идеей высокого назначения поэта, воплощает разные грани центральной идеи. "Пророк" - поэтическая декларация о назначении поэта. В "Поэте" - развитие того же мотива о "божественном глаголе"; художник может быть "всех ничтожней" в обыденной жизни, но очищается от забот "суетного света" в священном служении своему высокому делу. В стихотворении "Поэт и толпа" - обличение толпы, преследующей поэта за его отказ пренебречь своей свободой и независимостью. Сонет "Поэту" - о подвиге поэта, о его мужестве перед лицом "толпы", которая "бранит" поэта, "плюет" на алтарь, где горит священный огонь поэзии. И, наконец, "Я памятник себе воздвиг..." является философско-историческим обобщением развитых в предыдущих стихах мотивов.

Ряд мотивов, символика, фразеология этого цикла связана с декабристской трактовкой роли поэта, особенно в стихотворениях Кюхельбекера - "К Пушкину" (1818), "Поэты" (1818), "А. П. Ермолову" (1821) и Рылеева - "Н. И. Гнедичу" (1821), "Державин" (1822), "На смерть Байрона" (1824-1825). В этих произведениях, как впоследствии и в цикле стихов Пушкина, воплощен идеал свободного, независимого поэта-гражданина, мужественного и смелого обличителя зла, пророчески возвещающего истину. Мотив стихотворения Пушкина "Поэту" - "ты царь" ассоциируется с стихотворением Кюхельбекера "А. П. Ермолову", где о поэтах сказано: "Царь не поставлен выше их", общая же идея пушкинского цикла непосредственно соотносится с мотивом оды Рылеева "Державин":

...нет выше ничего Предназначения поэта...

Может показаться, что стихотворение "Поэт и толпа" своим содержанием все-таки выпадает из всего цикла. Конечно, теперь уже никто не утверждает, что "чернь" здесь - "простой народ", или, по выражению Писарева, "неимущие соотечественники". Но все еще встречаются рецидивы истолкования этого стихотворения как декларации, шеллингианской в своей основе, или как апологии "звуков сладких и молитв", в противовес "житейскому волненью". Неправильное истолкование этого стихотворения происходит, в частности, и потому, что оно изымается из всего пушкинского цикла о роли поэта и назначении поэзии. Прежде всего нужно еще раз подчеркнуть, что стихотворение "Поэт и толпа" должно восприниматься в контексте идей, содержания, фразеологии всего цикла. Связь стихотворения "Поэт и толпа" с ключевым образом "Поэта" и "Пророка" поддерживается эпиграфом, который Пушкин первоначально думал предпослать этому стихотворению, - эпиграфом из Книги Иова: "Послушайте глагол моих"*. Эпиграф этот находится в черновом автографе стихотворения "Поэт и толпа".

* (Цитата из "Книги Иова", гл. XIII, стих 17: "Послушайте, послушайте глагол моих".)

Известно, какую большую роль Пушкин придавал эпиграфам в качестве своеобразного камертона, направляющего слушателя на определенное восприятие произведения. Эпиграф из Иова в этом отношении знаменателен. Образ многострадального Иова, доблестного мужа и судьи людей, поднят в ветхозаветной поэме до пророческого обличения всемирного зла. Ко второй половине 20-х годов относится работа Федора Глинки над поэтическим переложением Книги Иова (открывки были напечатаны в 1827 году в № 7 "Сына Отечества"). Исследователь истории этого переложения В. Г. Базанов отмечает, что оно смыкалось с характерными для декабристской поэзии темами обличения зла, несправедливости и гонений. Именно поэтому цензура запретила тогда Ф. Глинке печатать переложение*.

* (См. В. Базанов. Карельские поэмы Федора Глинки. Петрозаводск, 1945, стр. 108-124.)

Сам выбор Пушкиным эпиграфа из Иова к своему стихотворению не был случайным. Глубокий интерес Пушкина к этой книге подтверждается сообщением П. В. Киреевского о том, что Пушкин собирался ее целиком переводить*. Все это в еще большей степени проясняет замысел стихотворения не только как "защитительного" перед судом светской черни: поэт гневно обличает враждебную толпу "клеветников", "рабов", "глупцов" (в черновике есть и другие эпитеты - "тираны", "подлецы", "грабители"). Пушкин впоследствии заменил эпиграф другим - из Горация, но первоначально намеченный эпиграф важен для уточнения эмоционально-психологического контекста стихотворения.

* (Письмо П. В. Киреевского И. М. Языкову 12 октября 1832 г. ("Исторический вестник". 1883, стр. 535-536).)

Могут возразить: разве не в противоречии с традицией гражданской поэзии находятся заключительные строки о служителях муз, рожденных

Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битв...

Вспоминая поистине удивительную историю истолкования этих строк критикой, хочется напомнить слова Декарта, которые любил повторять Пушкин: "Определяйте значение слов, и вы избавите человечество от половины заблуждений". "Житейское волненье" подразумевает здесь не борьбу, не гражданское служение, не "битвы" во имя торжества справедливости, а житейскую суету. В этом смысле Пушкин не раз высказывался и в статьях, и в письмах, и в художественных произведениях. (Так, например, в "Египетских ночах" высокая поэзия противопоставляется "житейской необходимости", которая заставила итальянца-импровизатора пускаться в "меркантильные расчеты").

В стихотворении "Поэт и толпа" содержится непосредственное обличение тиранов и палачей. Это строки, которые Писарев в свое время использовал в качестве самого "убийственного" аргумента в своем "разоблачении" Пушкина, строки, смысла которых даже и в современных работах предпочитают не касаться. Поэт, обращаясь к "толпе", восклицает:

Для вашей глупости и злобы Имели вы до сей поры, Бичи, темницы, топоры...

Из комментариев Писарева следовало, что Пушкин считал народ заслуживающим бичей, темниц, топоров. На самом же деле смысл этих строк, если исходить из всей концепции стихотворения, совершенно иной: бичи, темницы, топоры - средства, которыми владеют "тираны" и "подлецы" для своих низких целей. "Чернь тупая" (чернь светская) хотела бы, чтобы поэт служил ей, был на ее стороне. Именно этот смысл казавшихся сакраментальными слов и расшифровывается в строках автографа, не вошедших в окончательный текст:

...поэт ли будет Возиться с вами сгоряча И лиру гордую забудет Для гнусной розги палача!

Оставаясь верным общему с декабристами пониманию роли высокой гражданской поэзии, Пушкин вместе с тем значительно шире понимал задачи художественного творчества. Еще в 1825 году он спорил с Рылеевым и Бестужевым, которые считали, что изображение жизненной прозы, "картин светской жизни" или "легкого и веселого" не является достойными предметами для поэта. Свое несравненно более широкое понимание роли литературы - с неограниченным кругом тем и образов - Пушкин развил в стихотворении 1832 года, адресованном Н. И. Гнедичу как переводчику "Илиады". Работая над этим стихотворением, Пушкин, вне всякого сомнения, вспоминал или перечитывал рылеевское "Послание к Н. И. Гнедичу" (1821). Уже первой строкой своего стихотворения - "С Гомером долго ты беседовал один" - Пушкин напоминал о послании Рылеева, где есть обращение к Гнедичу: "С Гомером отвечай всегда беседой новой". Но если у Рылеева образ Гнедича воплощает лишь представление о поэте как представителе только высокой поэзии, то у Пушкина он не только "пророк", который "вынес" "свои скрижали", но художник, которому близко все окружающее, который откликается на все в мире:

Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты Жужжанью пчел над розой алой.

Заключительные строки пушкинского послания - это по сути декларация о беспредельной широте поэтического творчества.

3

Особый интерес представляет публицистика Пушкина периода последекабрьской реакции, приемы, с помощью которых ему удавалось проводить в печать свои выступления на острые темы. В лирике условность и метафоричность поэтического языка открывали больше возможностей для выражения настроений автора и для всякого рода иносказаний, чем в статьях, подвергавшихся усиленной цензурной фильтрации. И все-таки даже для публицистических жанров Пушкин находил формы, позволявшие ему часто сказать именно то, что он хотел.

Одним из самых любопытных с этой точки зрения является первая из его увидевших свет после восстания публицистических статей - "Отрывки из писем, мысли и замечания", напечатанная в альманахе "Северные цветы на 1828 год". Она появилась без подписи, но имя Пушкина в литературных кругах легко угадывалось. Так, рецензент "Северных цветов" в "Московском телеграфе" писал: "Мы с любопытством прочитали... "Отрывки из писем, мысли и замечания" и угадали имя автора. Тут много остроумного, много глубокомысленного... Думаем, что Сочинитель нарочно перемешал дело с бездельем, чтобы заставить читателя угадать, что пишет он шутя и что не шутя"*. И в самом деле, Пушкин здесь избрал своеобразный прием: прихотливую мозаику "Отрывков" - рядом с невинными анекдотами и светскими остротами (например, "Магомет оспаривает у дам существование души" - пример невежливости), и в замечания о литературе искусно вмонтированы рассуждения на острые, злободневные темы.

* ("Московский телеграф", 1828, № 1, стр. 127.)

В пушкиноведении это выступление Пушкина долгое время возводилось к жанру "Замечаний о людях и обществе" его дяди, напечатанных в альманахе "Литературный музеум". Основанием для такого сопоставления послужило незаконченное предисловие Пушкина к своим "Отрывкам из писем, мысли и замечания", оставшимся в. рукописи. Но это предисловие носит, конечно, иронический, пародийный характер. Вот его текст:

"Дядя мой однажды занемог. Приятель посетил его. "Мне скучно, - сказал дядя, - хотел бы я писать, но не знаю о чем". "Пиши, все, что ни попало, - отвечал приятель, - мысли, замечания литературные и политические, сатирические портреты и т. п. Это очень легко: так писывали Сенека и Монтань". Приятель ушел, и дядя последовал его совету. Поутру сварили ему дурно кофе, и это его рассердило, теперь он философически рассудил, что его огорчила безделица, и написал: нас огорчают иногда сущие безделицы. В эту минуту принесли ему журнал, он в него заглянул и увидел статью о драматическом искусстве, написанную рыцарем романтизма. Дядя, коренной классик, подумал и написал: я предпочитаю Расина и Мольера Шекспиру и Кальдерону - несмотря на крики новейших критиков. - Дядя написал еще дюжины две подобных мыслей и лег в постель. На другой день послал он их журналисту, который учтиво его благодарил, и дядя мой имел удовольствие перечитывать свои мысли напечатанные"*.

* (Письмо П. В. Киреевского И. М. Языкову 12 октября 1832 г. ("Исторический вестник". 1883, стр. 535-536).)

Действительно, замечания В. Л. Пушкина на редкость убоги, в них, например, есть такие "перлы" глубокомыслия: "Говори с людьми умными, вежливыми; их беседа всегда приятна, и ты им не в тягость"; "Любовь - прелесть жизни; дружба - утешение сердца. О них говорят много, но редкие их знают"; "Нищий просит малого; но ты, подавая ему милостыню, делаешь для себя многое"*.

* ("Литературный музеум", 1827, стр. 265, 267.)

Понятно, что первоначально задуманное Пушкиным предисловие к своим "Отрывкам" преследовало цель противопоставить свою статью опусу дяди и было написано вовсе не потому, что Пушкин "первоначально хотел написать свое произведение от имени своего дяди"*.

* (См. "Неизданный Пушкин", П., 1922. (мнение Н. К. Казьмина).)

Если возводить традиции Пушкина в этом жанре к предшественникам, то уж, конечно, не к Василию Львовичу, а к Ларошфуко и особенно к Монтеню - великому писателю французского Возрождения, "Опыты" которого являются замечательным памятником идеологически и композиционно продуманных фрагментарных записей на разрозненные темы - рассказов, анекдотов, воспоминаний, цитат, сентенций и т. п. На русской почве и в тягчайшей обстановке последекабрьской реакции подобные формы нашли какое-то своеобразное преломление, и не только у Пушкина: условия поднадзорности и полицейского сыска иногда приводили к необходимости выражать свои мысли и переживания цитатами, поговорками или простым упоминанием исторических фактов. С этой точки зрения характерен монтаж такого рода, оставшийся в бумагах декабриста А. А. Бестужева*.

* (См. об этом в моей вступительной статье к антологии "Поэзия декабристов". Л., 1950, стр. 33-34.)

Наиболее важна в "Отрывках" Пушкина заметка, связанная с развернутой в 1818 году полемикой вокруг "Истории Государства Российского" Карамзина - полемикой, в которой особенно большую роль сыграли виднейшие деятели декабризма Н. М. Муравьев и М. Ф. Орлов. "Записка" Никиты Муравьева получила значительное распространение в рукописных копиях, широко известны были также письма, критиковавшие карамзинскую "Историю..." и адресованные П. А. Вяземскому. Пушкин, так же как и декабристы, выразил в то время свое отношение к монархической концепции карамзинского труда в своей эпиграмме:

В его истории изящность, простота Доказывают нам без всякого пристрастья Необходимость самовластья И прелести кнута*.

* (Как установлено Б. В. Томашевским, именно эта эпиграмма на Карамзина, а не какая-либо другая принадлежит Пушкину (см. его. книгу "Пушкин", кн. I. М.-Л., 1956, стр. 225-227). Об остром споре с Карамзиным, когда Пушкин сказал ему: "Итак, вы рабство предпочитаете свободе", см. в воспоминаниях Пушкина. В его же письме П. А. Плетневу 21 января 1831 г. есть такое признание: "Карамзин под конец был мне чужд".)

Для того чтобы прояснить политическую остроту заметки Пушкина на эту тему, нужно кратко остановиться на некоторых обстоятельствах, предшествовавших ее появлению.

Карамзин умер в 1826 году. Его кончина была использована реакционными кругами и "благонамеренными" литераторами для восхваления российского историографа как человека, жизнь которого должна быть примером беспредельной преданности самодержавию, верности государю. В обстановке разгрома восстания декабристов этим кругам было особенно выгодно противопоставить авторитет этого писателя деятелям 14 декабря, аттестовавшимся в печати в качестве государственных преступников, изменников царю и родине. При этом всячески восхвалялась монархическая тенденциозность "Истории Государства Российского" и замалчивались те стороны деятельности автора, который вопреки этой тенденциозности имели немалое прогрессивное значение. Сигналом для всей этой агитационной кампании явились два события. Первое - рескрипт, данный на имя Карамзина во время его болезни, Николаем I. Здесь коронованный тюремщик декабристов отмечал "благородную бескорыстную" привязанность автора "Истории" к покойному государю Александру, а также заявлял: "...за себя самого и за Россию изъявляю вам признательность, которую вы заслуживаете и своей жизнью как гражданин, и своими трудами как писатель". Вторым событием, восторженно отмеченным печатью, было "целование" Николаем I усопшего Карамзина накануне его погребения*. Оба эти факта ознаменовали официальную канонизацию облика историографа: почти всюду в печати он восхвалялся в духе царского рескрипта, и одновременно отмечались "мудрость" и "величие" Николая I**. Восхваление Карамзина реакционерами подогревалось и еще одним обстоятельством: тогда стало широко известным осуждение Карамзиным декабристов. В письме к И. И. Дмитриеву он писал: "Первые два выстрела рассеяли безумцев с "Полярной Звездой", Бестужевым, Рылеевым и их достойными клевретами"***. Вяземского Карамзин уговаривал даже в разговорах не вступаться за "преступников", ибо они виновны "по всемирному, вечному правосудию"****.

* (Рескрипт Николая I и описание похорон Карамзина напечатаны в "Северной пчеле", 1826, № 63.)

** (Таковы, например, сообщения и статьи в "Северной пчеле", 1826, № 64; "Journal de St.-Pe'tersbourg", 1826, № 64 и 65; "Русском инвалиде", 1826, № 123; "Дамском журнале", 1826, ч. XIV, № 12 и др. - Давление официозных мнений в связи со смертью Карамзина было настолько ощутимым, что даже в статье о Карамзине, напечатанной в "Северных цветах" на 1827 г. (СПб, 1827), упоминается о "нежнейшем участии" Николая I в судьбе Карамзина (хотя статья обходит вопрос о политической позиции историографа, выдвигавшейся в статьях других изданий).)

*** ("Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву", СПб, 1866, стр. 411.)

**** ("Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому", 1810-1826, СПб, 1898, стр. 171.)

Атмосфера официальной канонизации Карамзина ставила в очень трудное положение его друзей и почитателей, которые, будучи противниками монархической концепции историографа, считали своим долгом откликнуться на его смерть и отметить его действительные заслуги. Верноподданнические некрологи и статьи о смерти их возмущали. "Как они холодны, глупы и низки", - писал Пушкин Вяземскому 10 июля 1826 года. В этой обстановке молчание литераторов "из круга просвещенных друзей Карамзина" (слова Вяземского в письме А. Тургеневу в январе 1827 года*) ощущалось ими самими как "неприличное"**. Из переписки людей этого круга (Вяземского, А. Тургенева, Пушкина, Жуковского и других) видно, с каким усердием каждый из них уговаривал другого напечатать что-либо о Карамзине, но под разными предлогами все отказывались от этой миссии. Главная же причина заключалась, конечно, в сложности ситуации: в развернувшейся кампании никто не хотел ни оказаться верноподданным, ни (что было опасно) выглядеть оппозиционером.

* (См. "Архив Тургеневых", вып. VI, 1921, стр. 54.)

** ("Наше молчание о Карамзине и так неприлично; но не Булгарину прерывать его", - писал Пушкин Дельвигу 31 июля 1827 г., призывая его не помещать в "Северных цветах" статью Булгарина "Вечер у Карамзина".)

В письме к Пушкину 12 июня 1826 года (посланном с верной оказией, а не через почту) Вяземский упрекал ссыльного поэта (находившегося тогда в Михайловском) в том, что он "грешил иногда эпиграммами против Карамзина, чтобы сорвать улыбку с некоторых сорванцов и подлецов". В ответ на это письмо Пушкин, глубоко оскорбленный, писал Вяземскому (10 июля 1826 г.): "Кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ах, милый... слышишь обвинение, не слыша оправдания и решишь: это Шемякин суд. Если уж Вяземский etc, так что же прочие? Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю". Пушкин здесь защищал не только свою честь, но и тех, которые, находясь в это время в Петропавловской крепости, ожидали казни, каторги или ссылки.

В этом же письме Пушкин, подтверждая, что ему принадлежит одна из эпиграмм на Карамзина, признавал вместе с тем, что "Карамзин принадлежит истории", и рекомендовал Вяземскому принести дань его памяти. При этом Пушкин намекал, что Вяземский должен использовать особые приемы "красноречия", которые позволили бы обойти цензурный контроль, противопоставить "глупым и низким" верноподданническим статьям официозной прессы свою характеристику историографа. В ситуации этого времени такое выступление в печати, как бы оно ни было завуалированным, требовало не только мастерского владения искусством иносказаний, но и гражданского мужества. Автору предстояло "сказать все", не говоря в прямой форме ничего. Ни Вяземский, ни другие из его круга на это не пошли. На такое выступление решился только Пушкин. Лаконичную, но весьма выразительную заметку о Карамзине он искусно вмонтировал в "Отрывки из писем, мысли и замечания". Помещенное среди мозаичной смеси анекдотов, светских острот (вроде "примеров вежливости по отношению к дамам") и сентенций на литературные темы, выступление Пушкина о Карамзине проскочило через цензуру. Суть заметки - в скрытой полемической направленности против официозной трактовки роли Карамзина.

Все ее значение раскрывается только при учете той политической ситуации, которая охарактеризована выше. Для своей заметки Пушкин использовал сохранившийся фрагмент из воспоминаний, которые он писал в Михайловском и затем уничтожил, опасаясь после восстания декабристов ареста или обыска (этот фрагмент помещен теперь в собраниях его сочинений в разделе "Автобиографическая проза" под заголовком "Карамзин"). Готовя публикацию в "Северных цветах", Пушкин завуалировал ее прямой политический смысл, но полностью сохранил основную направленность.

Вначале он отметил сильное впечатление, которое произвел выход "Истории Государства Российского", ибо для светских людей история своего отечества была "новым открытием" (в рукописи воспоминаний об этом сказано резче: "все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную"). Это утверждение перекликается с сатирическими словами Пушкина (в тех же "Отрывках", напечатанных в "Северных цветах") о людях, которые "историю знают только со времени кн. Потемкина", но "со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке". Далее Пушкин говорит о глупости "светских суждений" по поводу "Истории" я о беспомощности журнальной критики. Но совсем иначе оценивается в заметке критика Карамзина, которая шла из лагеря декабристов. За инициалом "Н" читателями, хорошо помнившими возникшую борьбу вокруг карамзинского труда*, легко угадывался Никита Муравьев, автор одного из наиболее острых разборов концепции этого труда. Никиту Муравьева Пушкин охарактеризовал здесь словами "пылкий и умный". Такая аттестация в печати "государственного преступника", видного деятеля Северного общества, сочинившего проект конституции и осужденного на каторгу, является актом беспримерным в подцензурной печати этого времени, актом гражданской смелости. Легкое порицание Никиты Муравьева выражено лишь в том, что он "разобрал предисловие", а не весь труд. А ведь в той части "Мыслей об Истории Государства Российского Карамзина", которая разошлась в рукописных копиях и была известна Пушкину, Н. М. Муравьев, разбирая предисловие к "Истории", подверг критике самую сущность исходных монархических позиций автора. Здесь же Пушкиным упомянут и другой критик Карамзина из декабристского лагеря - М. (подразумевается Михаил Орлов)**, который в получившем тогда же известность письме к Вяземскому "пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян"***. Напоминание Пушкиным о декабристской критике Карамзина было в обстановке наступившей реакции и официозных восхвалений историографа безусловно демонстративным (тем более, что жанр "Отрывков из писем, мыслей и замечаний" позволял говорить также о смерти Карамзина и связанных с нею событиях - рескрипте Николая I и проч.; об этом в заметке Пушкина не сказано, разумеется, ни слова).

* (Острота и общая ситуация этой борьбы охарактеризованы в статьях М. В. Нечкиной и И. Н. Медведевой, посвященных соответственно декабристам Михаилу Орлову и Никите Муравьеву как критикам "Истории Государства Российского" Карамзина ("Литературное наследство", т. 59, М., 1954, стр. 557-564 и 569-580).)

** (В современных изданиях сочинений Пушкина, кроме академического, при печатании "Отрывков" оба этих имени даны полностью, без оговорок, что они при печатании в "Северных цветах" не могли быть раскрыты.)

*** (Во вступительной статье к публикации писем М. Орлова к Вяземскому М. Нечкина справедливо замечает, что Пушкин неточно передает эти слова Орлова: это можно объяснить лишь тем, что Пушкин не читал письма Орлова и знал его лишь в пересказе Вяземского, который не понял или не хотел понять мысли Орлова, вовсе не требовавшего от Карамзина "какой-нибудь блестящей гипотезы...", а выступившего против ложной норманской концепции Карамзина (см. "Литературное наследство", т. 59, стр. 560-561).)

Немалые трудности представляла для Пушкина необходимость выразить в этой заметке свое собственное отрицательное отношение к монархической концепции Карамзина ("обширную ученость" его и значительность труда он признавал). В рукописном тексте, на основе которого писалась заметка, это отношение выражено как противопоставление "размышлений в пользу самодержавия" "верному рассказу событии", опровергающему эти размышления. При этом Пушкин подчеркивал, что "молодые якобинцы" "забывали, что Карамзин печатал "Историю" свою в России". В заметке же, напечатанной в "Северных цветах", Пушкин оставил из всего этого лишь одну, но весьма многозначительную фразу: "Многие забывали, что Карамзин печатал свою "Историю" в России". Об антимонархической направленности критики Карамзина декабристами напоминали и другие строки, оставшиеся в "Северных цветах": "Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина". Этих "остряков", пародировавших "Историю" Карамзина, Пушкин порицал только за то, что "почти никто из них не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых двенадцать лет жизни безмолвным и неутомимым трудам"*. Конечно, ничто не мешало читателям, ориентированным в сути дела, понять суть пародий "остряков".

* (Оговорка "почти никто не сказал спасибо" Карамзину здесь весьма существенна: в самом важном из декабристских документов, критиковавших "Историю" Карамзина, - в "Записке" Никиты Муравьева при всей безоговорочности обличения монархизма историографа его труду воздается дань почти в тех же словах, какими говорит об этом Пушкин (Муравьев писал, разбирая предисловие: "...Н. М. Карамзин... посвятил 12 лет постоянным, утомительным изысканиям... До сих пор, однако ж, никто не принял на себя лестной обязанности изъявить историку благодарность"). (См. "Литературное наследство", т. 59, стр. 582), Из этого следует, что Пушкин полностью соглашался с характером этой "Записки", выделяя "пылкого и умного" Муравьева среди других критиков Карамзина.)

В результате всех этих приемов иносказаний и намеков Пушкину удалось обойти цензурные препятствия и единственному из литераторов противопоставить реакционно-монархической кампании в печати в связи со смертью историографа свое отношение к его труду (характерно, что Пушкин не касался здесь других сторон деятельности Карамзина, так как именно его "История" была центральным объектом этой кампании), к его заслугам в изучении прошлого России.

Заметка Пушкина одновременно явилась и ответом Вяземскому, осуждавшему пушкинскую эпиграмму на Карамзина и назвавшему "сорванцами и подлецами" тех, кому она нравилась. Своей явно сочувственной характеристикой Никиты Муравьева Пушкин косвенно оправдывал и свою эпиграмму, которая сатирически обобщала основные положения принадлежавшего Муравьеву критического анализа карамзинских концепций.

В эпиграмме Пушкина основная ее идея полностью соответствует ходу мыслей Муравьева в его критике предисловия к "Истории" Карамзина. Муравьев отмечал установку автора на "красоту повествования" и доступность для "простого гражданина", а эпиграфом взял слова знаменитого римского историка Тацита "Без гнева и пристрастья..." и т. д.; этому соответствуют у Пушкина в эпиграмме слова об "изящности", "простоте", "Истории" и отсутствии в ней "всякого пристрастья". У Муравьева основной тезис Карамзина о том, что правители, обуздывая бурное стремление граждан, даруют им "возможное на земле счастье", расшифровывается как желание "насильствами учреждать и самый порядок". Пушкин обобщил эту же мысль в словах: "необходимость самовластья и прелести кнута".

Нельзя, как это было до сих пор, рассматривать заметку о Карамзине только лишь как вариант отрывка из воспоминаний Пушкина, относящихся к периоду до 14 декабря 1825 года. Заметка, подготовленная в 1827 году для "Северных цветов"*, получила в данной политической атмосфере новое звучание и новую направленность. Ее значение является совершенно особым и потому, что она представляет собою первое печатное публицистическое выступление Пушкина после разгрома восстания декабристов. Тем более симптоматично, что в нем содержится зашифрованное упоминание о декабристах и об их идеологической борьбе.

* (Альманах "Северные цветы на 1828 год" вышел в свет 22 декабря 1827 года.)

В свои "Отрывки..." Пушкин включил и заметку, связанную с тем спором о гордости потомства дворянским происхождением из старинных родов, который Пушкин в свое время вел в переписке с Рылеевым и Бестужевым. В этой заметке Пушкин писал:

"Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие". "Государственное правило, - говорит Карамзин, - ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному". ...Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистию некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?

Mes arriere - neveux me devront cet ombrage!*

* (Мои правнуки будут мне обязаны этой сенью, (франц.).)

Связь заметки с перепиской Пушкина с Рылеевым и Бестужевым отмечает Ю. Г. Оксман*. Но до сих пор не обращено внимание на два момента: во-первых, Пушкин переводит здесь спор в иной план: если раньше он утверждал, что "аристократическая гордость" - условие сохранения писателями своей независимости, и защищал в связи с этим свое шестисотлетнее дворянство, то теперь он говорит о "славе предков" независимо от сословности. Эту свою мысль он поясняет следующим образом: "Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое и тем самым уже были достойны своего освобождения..." Выразительное многоточие является здесь, как и в других случаях, сигналом для внимательного читателя: ведь речь шла, несомненно, о национально-освободительной борьбе греков и о республиканской традиции древней Греции, нередко упоминавшейся в политической лирике Пушкина и декабристов. Тем самым Пушкин в своей заметке намекал, что его трактовка "славы предков" не только не противоречит идеалу свободы, но прямо связана с борьбой за нее.

* (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 6. М., Гослитиздат, 1962, стр. 474.)

Во-вторых, не случайно сразу же за этой заметкой Пушкин поместил рассуждение о тайных обществах:

"Сказано: Les societes secretes sont la diplomatie des peuples*. Но какой же народ вверит права свои тайным обществам, и какое правительство, уважающее себя, войдет с оными в переговоры?"

* (Тайные общества - дипломатия народов (франц.).)

Весьма злободневной была и другая заметка, включенная в те же "Отрывки из писем, мысли и замечания":

"Путешественник Ансело говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и еще не изданной, о каком-то русском романе, прославившем автора и еще находящемся в рукописи, и о какой-то комедии, лучшей изо всего русского театра и еще не игранной и не напечатанной. В сем последнем случае Ансело чуть ли не прав. Забавная словесность!"

В этой заметке имеется в виду книга французского писателя М. Ф. Ансело "Six mois en Russie. Paris - Bruxelles, 1827)*.

* (Шесть месяцев в России.)

Смысл заметки заключался прежде всего в том, чтобы привлечь внимание читателей к этой запрещенной в России книге.

Слова Пушкина о "комедии лучшей изо всего русского театра и еще не игранной и не напечатанной" - это о "Горе от ума". Ансело отмечает, что по цензурным условиям комедия из быта высшего класса не могла бы быть ни поставленной на сцене, ни напечатанной. Слова о "забавной словесности" звучали в пушкинской заметке отнюдь не иронически. Здесь чувствуется горечь, вызванная положением, в котором находилась русская литература. Можно полагать, что самый характер заметки был противопоставлен тому краткому отчету о данном в честь Ансело обеде, где, по сообщению "Северной пчелы", "первым тостом было здравие всемилостивейшего правосудного государя, который, облагодетельствовав Карамзина, почтив вниманием своим Крылова, Жуковского, ободрил, почтил и оживил Русскую Словесность. Усердные восклицания непринужденного восторга последовали за сим тостом"*.

* ("Северная пчела", № 60, 20 мая 1826 г.)

Книга Ансело во многом поверхностная, противоречивая; наряду с реверансами в сторону Николая I здесь есть и острые характеристики политического характера, что и вызвало ее запрещение в России.

Среди этих характеристик выделяется сочувственное упоминание о Пушкине как о "молодом талантливом" поэте, который был сослан.

В этой же книге был приведен прозаический перевод самого острого политического стихотворения Пушкина "Кинжал", который характеризуется здесь как выражение республиканского фанатизма. Правда, здесь же Ансело замечает, что царь "умерил общественную экзальтацию" среди молодежи, которая могла бы привести к "преступлению" целое поколение.

Несмотря на компромиссность и ошибочность многих суждений Ансело о России, все же его книга в обстановке политического террора в России того времени могла играть определенную положительную роль, и с этой точки зрения заметка Пушкина звучала весьма актуально.

Как мы видим, пушкинские "Отрывки из писем, мысли и замечания" представляют собой произведения сложной структуры. Эта статья была специально ориентирована на читателя, хорошо знающего "предмет" и ситуации, о которых здесь говорится в скрытой форме и путем тонких намеков.

* * *

В годы, наступившие после разгрома декабристского движения, Пушкин многое передумал, многое извлек из жестокого опыта истории. Многое изменилось в его мировоззрении, по-новому вставали вопросы о путях грядущего освобождения России. Но вместе с тем Пушкин продолжал оставшиеся живыми традиции декабризма и традиции вольнолюбивой литературы и публицистики героического времени первой половины 20-х годов.

|

ПОИСК:

|

© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'