Споры о "Евгении Онегине" в прошлом и настоящем

1

У каждого человека есть книги - спутники жизни, они никогда не примелькаются, сколько бы ни перечитывать. Раскрывая их, всегда находишь что-нибудь новое. К таким книгам принадлежит "Евгений Онегин". И сегодня мы можем повторить слова Гончарова о первом знакомстве с этим романом. "Какой свет, какая волшебная даль открылась вдруг и какие струи правды и поэзии, и вообще жизни, притом современной, понятной, хлынули из этого источника, и с каким блеском, в каких звуках! Какая школа изящества, вкуса для впечатлительной натуры"*. Вот уже более ста сорока лет прошло после того, как роман был закончен, но не меркнет его свежесть, он продолжает волновать глубиной мысли, поэтичностью образов, непревзойденным, тонким лиризмом. Не умолкают споры вокруг "Евгения Онегина" и в наше время.

* ("Венок на памятник Пушкину", СПб, 1880, стр. 80.)

До сих пор в книгах, статьях, в публичных дискуссиях сталкиваются различные точки зрения, пересматриваются, казалось бы, уже решенные вопросы, выдвигаются новые, то убедительные, то вызывающие на дальнейший спор мнения. Вполне закономерен этот живой постоянный процесс осмысления и переосмысления пушкинского романа.

Первый серьезный спор о романе возник между Пушкиным и его друзьями. Автор и его оппоненты были людьми близких идейных убеждений. Расхождения в трактовке замысла "Евгения Онегина" касались принципиальных вопросов.

Пушкин предвидел, что читатели, восторженно встретившие его романтические поэмы, станут осуждать "антипоэтический характер главного лица" - Онегина*. И в самом деле, такова суть ряда откликов даже близких Пушкину людей на первую главу романа. По словам Пушкина, Н. Н. Раевский "бранит" роман, он ожидал "романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядочно не расчухал" (письмо к брату в начале 1824 года). С критериями романтизма подошла к оценке "Евгения Онегина" и декабристская критика. А. Бестужев одобрительно отозвался только о тех местах первой главы, "где говорит чувство", "где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества". Лучшим произведением Пушкина для Бестужева оставалась поэма "Цыганы"**. Он полагал, что противоречившее понятиям "высокого" изображение светской жизни не является достойным предметом для поэта. Полемизируя с Пушкиным, отстаивавшим право поэта на изображение "света", Бестужев писал ему 9 марта 1825 года: "...для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку?" Бестужев хотел таким образом сказать, что Онегин слишком ничтожный объект для романа (обложка первой главы была украшена виньеткой с изображением бабочки, которое Бестужев понял как аллегорический намек на сущность героя). Рылеев, хотя и признавал, что первая глава "Онегина" в целом "прекрасна", все же резюмировал: "...Онегин, сужу по первой песни, ниже и Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника" (письмо к Пушкину 12 февраля 1825 года). Правда, эти отзывы были основаны на впечатлении только от первой главы, где изображена рассеянная светская жизнь, создавшая Онегина как человека преданного "безделью", истомленного "душевной пустотой". Но все же по этим отзывам можно судить о том, чего же ожидали от романа критики декабристского направления. В образе. Онегина Бестужев ожидал увидеть нечто подобное Алеко, то есть героя, которого можно было бы поставить в "контраст с светом". Иначе говоря, Бестужев, верный романтической догме, признавал задачей искусства создание исключительных характеров, а не таких, как Онегин, которых он, по его словам, "тысячи встречал наяву".

* (Удивительно, что это определение повторил (хотя, конечно, с других позиций) почти полтора века спустя В. В. Виноградов. Анализируя речевые формы в первой главе романа, он приходит к выводу, что Онегин сознательно изображен как характер "антипоэтический" (В. В. Виноградов. Стиль и композиция первой главы "Евгения Онегина". - "Русский язык в школе", 1966, № 4, стр. 19). Ошибочность этого вывода коренится в узости лингвостилистического подхода, изолированного от проблем художественного метода и поэтики.)

** ("Полярная звезда" за 1825 год. СПб, стр. 14.)

Расхождения между Пушкиным и Бестужевым были, следовательно, расхождениями реалиста и романтика. Несмотря на общность идеологической позиции (ведь и тот и другой резко осуждали светское общество), Бестужев так и не мог понять смысла совершенно нового этапа в пушкинском творчестве. Не принимали роман и литераторы романтического лагеря, не принадлежавшие к декабризму (Н. Языков, В. Титов).

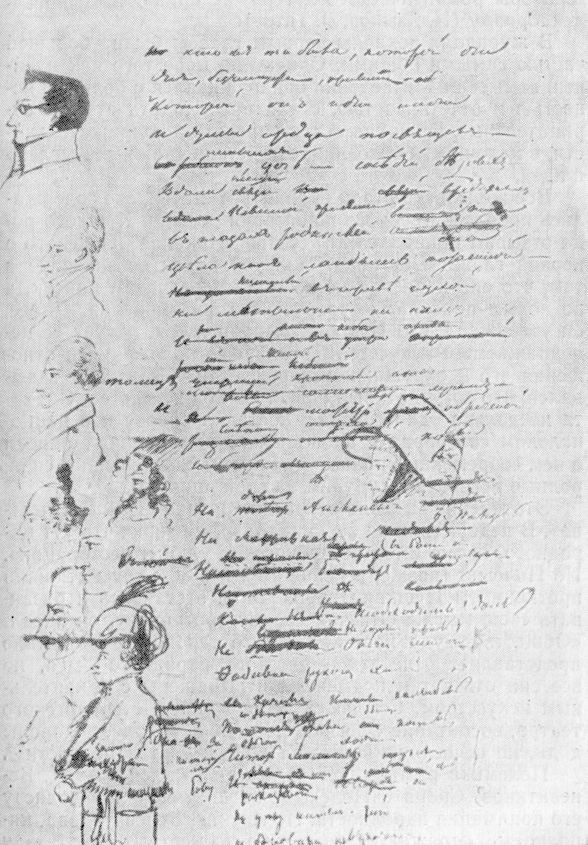

'Евгений Онегин' Страница черновой рукописи второй главы

В журналах похвалы первым главам были большей частью самыми общими. Однако по мере того как идейный замысел произведения обнаруживался с большей ясностью и отчетливостью, стали преобладать отзывы отрицательные. Пушкина стали упрекать в подражательности, в мелочности описаний, отсутствии "важных мыслей" и идей.

Все же и тогда стали появляться статьи, где содержались проблески верного понимания романа. К такого рода отзывам принадлежит статья Николая Полевого о первой главе "Онегина". Полевой видел ее значение в том, что она написана не по старым рецептам пиитик, а по новым правилам - творческого воображения. Далее, он утверждал, что Пушкин, выбрав героя, рисует "с неподражаемым искусством различные положения и отношения его к окружающим предметам". Критик догадывался, что роман открыл новый период искусства. Он, хотя несколько односторонне, поставил вопрос и о национальном своеобразии пушкинского романа: поэт описал в нем современные нравы, "мы видим свое, слышим свои, родные поговорки, смотрим на свои причуды..."*.

* ("Московский телеграф", 1825, ч. 2, № 15, стр. 43-51.)

Это мнение вызвало отповедь критика "Сына отечества". В недоумении он восклицал: "Я не знаю, что тут народного, кроме имен петербургских улиц и рестораций". Но Полевой (позже, в конце 20-х и в 30-е годы ставший противником Пушкина) продолжал отстаивать и развивать свою мысль. Отвечая своему противнику, он писал: "Общество, куда поставил своего героя Пушкин, мало представляет отпечатков русского народного быта, но все сии отпечатки подмечены и выражены с удивительным искусством. Ссылаюсь на описание Петербургского театра, воспитание Онегина, поездку к Талону, похороны дяди, не исчисляя множества других черт народности"*.

* (Там же, 1825, ч. 2, № 15, Особенное прибавление, стр. 10-11.)

Полемика разгоралась. В нее включился поэт Д. Веневитинов. Споря с Полевым, он критиковал неполноту его понимания народности. По мнению Веневитинова, народность отражается не только в "местных чертах" и описании обычаев, а в самих чувствах поэта, в его связи с духом своего народа. Значение романа Веневитинов видел в том, что он переносит читателей в новую сферу идей. Все это было справедливо, но все это оставалось общими фразами: время анализа поэтического текста еще не приспело.

Любопытно, что уже тогда, по первым двум главам, начались попытки угадать дальнейшее развитие характера Онегина. (С такого рода попытками мы столкнемся и в наше время, с той разницей, что гипотезы будут строиться о судьбе Онегина в зависимости от возможностей реализации Пушкиным других вариантов финала; но об этом речь впереди.)

Веневитинов писал о будущем героя: "Для такого характера все решают обстоятельства. Если они пробудят в Онегине сильные чувства, мы не удивимся: он способен быть минутным энтузиастом и повиноваться порывам души. Если жизнь его будет без приключений, он проживет спокойно, рассуждая умно, а действуя лениво"*. Проницательность удивительная!

* (Д. В. Веневитинов. Полн. собр. соч., М., 1934, 237, 239.)

Важные вопросы задеты другим критиком в статье о четвертой и пятой главах романа. Разбор "Онегина" связан с размышлениями о сущности романа как жанра: роман - это "теория жизни человеческой", он должен быть верной и полной картиной жизни, не только внешней, но прежде всего внутренней. Роман должен обрисовывать и развивать характеры действующих лиц, с героем романа мы стараемся надолго "ознакомиться, чтобы знать, чего должны ждать от него, чем можем в нем пользоваться и чего остерегаться". Таким образом, здесь поставлен вопрос о громадном познавательном значении романа как жанра. Оценивая "Онегина" с этих позиций, критик находит в этом произведении подтверждение своей теории. Он рассматривает характеры и обстоятельства, в которых действующие лица себя проявляют, утверждая при этом, что роман с его действующими лицами есть только "рама для картины обширнейшей"*. Эти замечания не подчинены еще в статье какой-либо единой концепции (чего не могло быть при уровне критики того времени), но тем не менее статья резко выделяется своей попыткой понять новаторство Пушкина.

* ("Сын отечества", 1828, ч. CXVIII, № 7, стр. 244-245, 247.)

Более глубокой была оценка романа И. Киреевским. Заслуги его велики. Он впервые показал роль Пушкина как основателя новой школы в русской литературе - поэзии действительности, В противоположность клеветническим толкам о "безмыслии Пушкина" он именовал его "поэтом-философом". Но в его оценке "Онегина" в 1828 году были странности. С одной стороны, он считал роман началом нового периода нашей литературы, отличительные черты которого - "Живописность, какая-то задумчивость, что-то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу". Он видел здесь "верность описаний, оригинальность языка", черты "национального, чисто русского". Однако понять идейную глубину романа и характер Онегина Киреевский не смог, Онегин в его глазах - "существо совершенно обыкновенное и ничтожное", "пустота главного героя была, может быть, одной из причин пустоты содержания первых пяти глав..." Остальные главы тогда критик не знал, но сомневался в возможности достигнуть "чего-либо стройного, полного и богатого в замысле при таком начале"*.

* ("Московский вестник", 1828, ч. 8, № 6, стр. 192, 193, 196.)

В спорах были и попытки защитить Пушкина от тех, кто подходил к роману с мерками пошлых взглядов на искусство. В одной из статей высмеивались люди, которые ждали от романа "донжуанских похождений", скандальной хроники современной эпохи или считали, что главной целью было для поэта выступить "с показом самого себя". В одной из статей начала 30-х годов впервые в русской критике Онегин был назван таким типом, в котором "отразился век"* (появление этих терминов тем более показательно, что она была в то время еще крайне редкой: в произведениях, статьях, письмах Пушкин употребил понятие "тип" только дважды). В этой статье поясняются и принципы обрисовки характера Онегина: "Писатель с взглядами многосторонними, дарованием разнообразным, с умом гибким и переменчивым, подсматривает все черты, все особенности человека, создает из них своих героев, свои действующие лица. Так создан характер Евгения Онегина, может быть из множества разных характеров, которые поэту случалось встречать и которые в его воображении очертились в один идеал - идеал холодного эгоиста, исключительного самолюбца, жадного ко всякой светской славе, хотя по наружности и равнодушного к ней... Вот черта, которую ясно обозначается характер главного лица поэмы"**.

* ("Литературные прибавления к Русскому инвалиду", 1832, № 22, стр. 176.)

** ("Литературные прибавления к Русскому инвалиду", 1832.)

Для своего времени эта трактовка была весьма примечательной. Сама же оценка Онегина только как отрицательного типа будет повторяться без конца - вплоть до наших дней (насколько она верна, увидим позже).

Борьба вокруг романа не ограничивалась вопросами литературными. Уже при жизни Пушкина она принимала острый идеологический характер, особенно с конца 20-х годов. Желчью и ненавистью были напитаны отзывы реакционной критики. Литераторов этого лагеря меньше всего занимало действительное содержание "Евгения Онегина". Побудительными мотивами и критерием оценки была политическая конъюнктура и степень соответствия авторской позиции "видам правительства". Поскольку позиция Пушкина противоречила этим "видам", предопределялось отношение к автору и его произведению.

Враждебность этой критики особенно обнаружилась в отзывах о седьмой главе романа, отразившей скорбные настроения последекабрьских лет. Именно после появления седьмой главы нападки на Пушкина достигли крайней резкости. Казалось, что глумлениям не будет предела. В рецензии Булгарина седьмая глава оценивалась как "совершенное падение". От Пушкина ожидали, что он "в сладких песнях" прославит царистские завоевания на Востоке, а вместо этого появился "опять Онегин бледный, слабый..."*. Булгарин поносил и эстетическую программу Пушкина - расширение сферы творчества. Защита права поэта на всестороннее, без каких-либо запретов, изображение повседневности шельмовалась как подмена "прелести поэзии" "низкими" предметами, картиной "горшков и кастрюль"**. Булгарин не был одиноким. В тон ему, сопоставляя эстетику лжеклассицизма с пушкинским пониманием целей и задач творчества, другой критик восклицал: "В чем состоит истинное достоинство поэзии?... в приличном выборе предмета"... Ни "Граф Нулин", ни "Онегин" "приличным выбором не отличались: "Если же дарование поэта признается истинным только в изображении слишком возвышенных предметов, как, например, что баба в пестрой паневе шла через барский двор белье повесить на забор, а между тем две утки полоскались в луже и козел дрался с дворовою собакой, или если истинные красоты поэзии состоят в мастерском исчислении поваренной утвари и разных домашних пожитков, как, например: стульев, сундуков, тюфяков, перин, клеток с петухами, кастрюлек, горшков, тазов et cetera, - то chacun a son gout, messieurs"***. Разумеется, не детали "низкого быта" сами по себе возмущали консерваторов: эти детали были для них синонимами нового искусства, враждебного официозным догмам: их тревожило вторжение поэзии в действительную жизнь, пересмотр понятий "возвышенное" и "низкое". Пройдет несколько лет, и критики этого лагеря станут обличать пушкинско-гоголевскую школу за пристрастие к "грязи", к изображению "простонародья", быта петербургских окраин, городской бедноты...

* ("Северная пчела", 1830, № 35, стр. 1.)

** (Там же, № 39, стр. 1.)

*** ("У каждого свой вкус, господа" (франц.). - "Северный Меркурий", 1830, № 41, стр. 161 - 162.)

В 1833 году выход полного издания романа стал поводом для новых пасквилей. О Пушкине хулители говорили как о писателе "без мыслей, без великих философических и нравственных истин, без сильных ощущений, он "просто гударь"...* Но и некоторые из тех журналов, которые раньше оценивали первые главы романа сочувственно, теперь писали о нем совершенно иначе, обнаруживая полную неспособность понять его новаторство. В "Московском телеграфе" мнимая защита романа от упреков в фрагментарности преследовала цель унизить роман. О "Евгении Онегине" "хотели рассуждать как о произведении полном, а поэт и не думал о полноте, он хотел только иметь рамку, в которую можно было бы вставлять ему свои суждения, свои картины, свои сердечные эпиграммы и дружеские мадригалы... Какая неизмеримая коллекция портретов, картин, рисунков и очерков... Но в подробностях все достоинство этого прихотливого создания. Спрашиваем: какая общая мысль остается в душе после Онегина? Никакой... при создании Онегина поэт не имел никакой мысли..."**. Предвзятость, эстетическая узость, глухота к поэзии - все это сказалось в рассуждениях о пушкинском романе Надеждина. Хотя Надеждин признавал талант Пушкина мощным, богатым, тем не менее Онегин для него был не более чем "прелестной игрушкой", поэтической безделкой. Надеждин не хотел, чтобы его статьи о Пушкине ассоциировали с пасквилями Булгарина, но он кое в чем совпадал с ними, упрекая поэта в пристрастии к "низменной природе". "Евгения Онегина" он оценивал как "рамку, в которую автору заблагорассудилось вставить свои фантастические наблюдения над жизнью, представлявшиеся ему не с степенного лица, а с смешной изнанки"***. Последние главы романа, по словам Надеждина, были продолжением "пародии на жизнь", "подвижной калейдоскопической мозаикой"****. И это печаталось в одном из лучших журналов того времени - "Телескопе", и писал критик, в других отношениях выдающийся!

* ("Сын отечества" и "Северный архив", 1833, т. XXXIII, № 6, стр. 322-323.)

** ("Московский телеграф", 1833, № 6, стр. 238-239.)

*** ("Вестник Европы", 1830, № 7, стр. 223.)

**** ("Телескоп", 1832, № 9, стр. 103-110.)

В условиях разгула последекабрьской реакции прогрессивный литературный лагерь не имел возможностей говорить полным голосом о хулителях Пушкина и его романа. Все же борьба в какой-то степени велась. Так, близкий в прошлом к декабристам Орест Сомов высоко оценил роман, его жизненность, верность действительности; обличал консерваторов, которые "старались уронить поэтическое достоинство седьмой главы "Онегина"*.

* ("Северные цветы" на 1831 год. СПб, 1830, стр. 40.)

Как же реагировал Пушкин на споры об "Онегине" и на глумления над его любимейшим творением?

Он отлично представлял себе и весьма неблагоприятную ситуацию в литературе, и общий низкий уровень как литературной критики, так и той публики, на которую ориентировались защитники салонного или мещанского вкусов. В рукопись второй главы "Евгения Онегина" первоначально была включена строфа, где Пушкин с горькой иронией говорил о приеме, который получит его роман в "гостиной" (то есть в светском обществе) или в "передней" (здесь подразумевалось - у лакейской клики Журналистов), где:

Равно читатели черны, Над книгой их права равны, Не я первой, не я последний Их суд услышу над собой, Ревнивый, строгий и тупой.

Пушкин считал, что нападки "черных читателей" на его роман не достойны его ответа. Он нарушил свое презрительное молчание лишь в нескольких случаях, когда речь шла о защите литературных принципов, важных для утверждения "поэзии действительности". В ненапечатанном предисловии к последним главам романа он процитировал без комментариев ругательный отзыв Булгарина о VII главе, полагая, что цитаты говорят сами за себя.

Там же Пушкин привел издевательский стишок, который Булгарин сочинил в качестве ответа на вопрос о содержании VII главы:

"Ну, как рассеять горе Тани?" Вот как: посадят деву в сани И повезут из милых мест В Москву на ярмарку невест! Мать плачется, скучает дочка: Конец седьмой главе - и точка!

Точно так, любезные читатели, все содержание этой главы в том, что Таню увезут в Москву из деревни!" - заключал Булгарин. И это говорилось о главе романа, которая отличалась тонким лиризмом, раскрывала драму Татьяны, рассказывала о ее попытках проникнуть в характер Онегина, о прощании с родным домом и переломе в ее жизни...

Свое предисловие Пушкин не напечатал. Остался в рукописи и его ответ на статью М. Дмитриева о четвертой и пятой главах романа. Пушкин и здесь прибегнул к ироническому пересказу критических замечаний Дмитриева. В частности, Пушкин писал об этом критике: он "негодует на Татьяну за то, что, раз увидев Онегина, она влюбилась без памяти - и пишет ему любовное письмо; что, конечно, очень неприлично. Наконец, находит он, что сии две главы никуда не годятся, о чем я с ним и не спорю". Далее Пушкин писал: "Из 291 мелочи многие достойны осуждения, многие не требуют от автора милостивого отеческого заступления, - вольно всякому хвалить и порицать все, что относится ко вкусу". Пушкин останавливается лишь на тех замечаниях педанта, которые касаются правил "грамматики и риторики не столько для собственной его пользы, как для назидания молодых словесников".

Титульный лист первого полного издания 'Евгения Онегина'

Вновь вернулся Пушкин к литераторам, выступавшим против его романа, в статье "Опровержение на критики". Здесь кроме столь же иронически-сдержанных замечаний особенно важной была защита того принципа синтеза литературного языка и народной речи, который нашел свое выражение в "Евгении Онегине". Пушкин писал по этому поводу: "Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком"*.

* (Единственный выпад, который Пушкин себе здесь позволил, - это намек на Булгарина: "Шпионы подобны букве Ъ. Они нужны в некоторых только случаях, но и тут можно без них обойтиться, а они привыкли всюду соваться".)

Однако и статья "Опровержение на критики" осталась лишь в рукописи. Спор приходилось вести на таком уровне, который никак не соответствовал самому предмету спора. Выпады Булгарина и Надеждина требовали не полемики, а эпиграмм, которыми Пушкин навсегда пригвоздил "зоилов". Но была и еще одна форма полемики, которую он блестяще использовал, - это реплики-примечания к "Евгению Онегину". Ряд таких реплик направлен против консерваторов, нападавших на реальное изображение жизни (в частности, деревенского быта), порицавших "простонародность" образов и языка. Фамилии этих критиков Пушкин не называл, ограничиваясь существом вопроса.

Полемика с критиком "Атенея" о праве употреблять в поэзии такие коренные русские слова, как "хлоп", "молвь", "топ", завершается в одном из примечаний к роману выводом: "не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка". Защита во второй главе имени героини - Татьяна, с которым "неразлучно воспоминанье старины иль девичьей", дополняется в другом примечании укоризненными словами в адрес приверженцев салонного вкуса: "сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами".

К этой реплике примыкает иная - саркастическая - по поводу стиха "В избушке, распевая, дева...": "В журналах удивлялись, как можно было назвать девою простую крестьянку, между тем как благородные барышни, немного ниже, названы девчонками!"

К полемике с педантами, увидевшими в романе непозволительные вольности (например, критика "Атенея" возмущало, что в сне Татьяны Евгений ее увлекает и кладет ей голову на плечо), относится реплика в другом примечании к роману: "один из наших критиков, кажется, находит в этих стихах непонятную для нас неблагопристойность".

Еще ярче обнаруживало тупость нападок на роман примечание к строкам:

Какая радость: будет бал! Девчонки прыгают заране.

"Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха",- напомнил Пушкин.

Что же касается уровня понимания такого рода критиками совершенно ясных, казалось бы, образных деталей, то самой издевательской является, пожалуй, реплика Пушкина по поводу строк:

Мальчишек радостный народ Коньками звучно режет лед.

"Это значит, - замечает один из наших критиков, - что мальчишки катаются на коньках". "Справедливо". Реплика адресована критику "Атенея" М. Дмитриеву (он здесь не назван): в разборе четвертой и пятой глав "Онегина" его приводили в недоумение простейшие тропы...

Такие реплики-примечания к роману, несмотря на их лапидарность, имели большое значение не только в полемике с критиками, но и в качесте дополнений к широкой и разносторонней защите творческих принципов, которую Пушкин развернул во внесюжетных строфах романа (так называемых лирических отступлениях). Эпизоды, раскрывающие характер и судьбы героев, переплетаются в главах романа со строфами, где опровергаются и высмеиваются устаревшие эстетические принципы (прежде всего классицизма) и прокламируется новая эстетическая программа реализма и народности. Всем этим роман как бы заранее опровергал многое из того, что выдвигалось против метода и стиля "Евгения Онегина" в современной, да и в позднейшей критике.

2

Итак, и при жизни Пушкина вокруг романа велась острая борьба противоположных общественных направлений. Были и попытки понять новаторство "Онегина", высказывались и здравые суждения.

Но никому не удавалось дать развернутой характеристики романа на основе целостной концепции пушкинского творчества. Даже Гоголь, который оставил великолепную оценку роли Пушкина в русской литературе, писал о пушкинском романе: "Он хотел было изобразить в "Онегине" современного человека и разрешить какую- то современную задачу - и не мог. Столкнувши с места своих героев, сам стал на их место и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собрание разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и, по прочтении ее, наместо всего, выступает тот же чудный образ на все откликнувшегося поэта"*. Если так писал Гоголь, то чего же было ожидать от рядовых литераторов!..

* (Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII, изд. АН СССР. М,-Л., 1952, стр. 383.)

После гибели Пушкина его друзья и почитатели понимали, что главная задача - защитить его имя и творчество от хулителей. К каким только приемам не прибегали зоилы, чтобы опорочить Пушкина и его роман!.. В условиях, когда популярность поэта возросла, а читательская аудитория быстро демократизировалась, они стали доказывать, что "Евгений Онегин" произведение аристократическое, что в нем "поэт почти исключительно ограничился одним только высшим сословием", "не обращая внимания на "низшие слои общества"*. Правительственными кругами и их литературными прислужниками делалось все, чтобы унизить "солнце русской поэзии". Бороться с ними в условиях "свинцового десятилетия" было необычайно трудно. Статья В. Ф. Одоевского о нападениях петербургских журналов на Пушкина, написанная еще при его жизни, в 1836 году, не могла быть напечатана (она появилась в "Русском архиве" через 28 лет...). Статья того же Одоевского, написанная уже после гибели Пушкина (вариант первой), выдержана в еще более резких тонах. "Каким [клеветам, каким] оскорблениям не подвергали они (издатели журналов.- Б. М.) поэта, который составлял нашу гордость!" - писал Одоевский, вспоминая ругательные выступления "Северной пчелы" о "Полтаве" и "Евгении Онегине". Разумеется, и эта статья не могла увидеть свет. По словам Одоевского, напечатать ее не соглашались "ни издатели, ни цензоры: кто по дружбе и расчетам, кто по страху; такова была сила тогдашней "Северной пчелы" и ужас, ею наведенный... вообще борьба была неравная, ибо тогда считалось делом обыкновенным наводить на противника подозрение в неблагонамеренности, вольнодумстве и прочих вещах"**.

* ("Галатея", 1839, ч. III, № 23, стр. 420.)

** (Р. Б. Заборова. Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине. "Пушкин. Исследования и материалы", I, М.-Л., изд. АН СССР, 1956, стр. 314-315, 324-325.)

Однако нашелся человек нового поколения, бесстрашно вступившийся за Пушкина. Начиная с первой своей большой статьи - "Литературных мечтаний" (она была напечатана при жизни Пушкина), Белинский не упускал случая заклеймить позором "Северную пчелу", Булгарина и других, травивших Пушкина при жизни и унижавших его творения после гибели. В "Литературных мечтаниях" верное смешивается с неверным. Белинский восторженно именует Пушкина совершенным выражением своего времени и мира русского. Но в тоже время заявлял, что поэт "царствовал" лишь десять лет, а затем замерли "звуки его гармонической лиры"*. Однако и в этой статье "Евгений Онегин" и "Борис Годунов" оцениваются им как "самые драгоценные алмазы его поэтического венка". "Я никогда не кончил бы, если бы начал говорить о сих произведениях", - добавляет Белинский**. С возмущением пишет он, что ни один поэт не был так оскорбляем при жизни, и напоминает при этом гнусное поношение Булгариным "Евгения Онегина". А на других страницах "Литературных мечтаний" дана убийственная характеристика "Видока-Фиглярина" в полном согласии с знаменитыми памфлетами Пушкина ("Феофилакта Косичкина").

* (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 1, стр. (Как известно, Белинский вскоре пересмотрел это положение).)

** (Там же.)

Затем в течение нескольких лет в печати не появлялось ничего примечательного ни о Пушкине, ни о его романе, исключением была лишь статья известного немецкого прогрессивного критика Фарнгагена фон Энзе, связанного с передовыми кругами русских литераторов*. Восторженно говоря о Пушкине как о поэте в высшей степени национальном и самобытном, защищая его от обвинения в подражательности, фон Энзе особенно высоко оценивает "Онегина", равного которому, по его мнению, нет во всей европейской литературе. Этот роман он называет "зеркалом русской жизни". Но, разумеется, при всех своих достоинствах статья немецкого критика, предназначенная для зарубежных читателей, мало знакомых с творчеством Пушкина, не могла выполнить задачи широкого истолкования исторического и современного значения его творчества. Лишь великолепный цикл статей Белинского 1843-1846 годов не только разрушил вакуум, образовавшийся вокруг трагически погибшего поэта, но и ознаменовал новый этап в осмыслении всего его творчества и его романа в стихах.

* (Статья напечатана впервые в "Jahrbiicher fur wissenschaftliche Kritik", октябрь, 1838, а затем перепечатана в русском переводе в журналах "Сын отечества", 1839, т. VII, № 1 и "Отечественные записки", 1839, т. IV. Статья должна была появиться также в "Московском наблюдателе", 1839, но была запрещена цензурой.)

Оценки Белинским "Евгения Онегина" стали для наших читателей такими привычными, что сегодня трудно представить себе переворот, который они произвели в понимании романа. Это было настоящее откровение! Нет необходимости говорить здесь о посвященных "Онегину" двух статьях критика из его прославленного цикла. Скажу лишь о главном, о том, что явилось резким контрастом в сравнении со всеми, даже лучшими, отзывами современников о романе и что отвергало всякие пересуды, нелепые толки, клеветнические нападки.

Статьи Белинского открыто полемичны по отношению к выступлению предшественников. Раньше даже самые дальновидные критики не могли оценить роман как целостное произведение и видели в нем лишь ряд образов и картин. Совершенно иным был подход Белинского.

Целостность содержания романа основана, как он показал, не только на связи образов и мотивов, но и на единстве сознания автора, его внутреннего мира. В "Евгении Онегине", утверждал Белинский, с исключительной полнотой отражалась личность поэта, вся жизнь, идеалы, понятия, чувства... А ведь сколько раньше было прямых и косвенных обвинений романа в отсутствии глубокой мысли, с намеками, что причина этого в личности самого автора!

Впервые было показано, что это произведение проникнуто глубочайшей идеей. Перед читателями раскрылась "энциклопедия русской жизни", охватывающая разные ее стороны, вплоть до деталей быта. Раньше народность романа понимали как образец этнографически расцвеченного изображения русской действительности частными приметами. Белинский противопоставил этому мнению свою историко-философскую характеристику произведения как в высшей степени народного акта сознания русского общества. Белинский защитил пушкинское понимание творчества, его реалистическую систему, снимающую все запреты, установленные канонами догматической эстетики. Вместе с тем в статьях Белинского прозвучала энергичная отповедь и тем псевдодемократическим критикам, которые считали роман аристократическим, светским, поскольку, заявляли они, главные герои взяты не из народной среды. Белинский показал, что Онегин, Татьяна, Ленский - типичнейшие выразители своего времени и что "истинную национальность" представляют здесь именно они, а не выскочки из мещанства или типы "поштенного" купеческого сословия, от имени которых выступали ревнители псевдонародности. Таким образом, в статьях Белинского впервые замысел, идеи "Онегина" освещались на основе определенной и стройной концепции, позволившей оценить значение романа не только для познания современного общества, но и как совершенно новой фазы развития русской литературы.

Оригинальным был и взгляд Белинского на героев романа. Сильные и слабые стороны Онегина Белинский рассматривает как результат условий времени, о которых он говорит: "бездеятельность и пошлость жизни душит его; он даже не знает, что ему надо, чего ему хочется". Для характеристики Онегина Белинский нашел точную формулу - "страдающий эгоист"*. Критик далек от осуждения героя и прямо защищает его от несправедливых обвинений. Самый характер Онегина Белинский оценивает в его развитии. Совершенно очевидно, что Белинский видел, как Онегин стал меняться: письмо Онегина к Татьяне горит страстью, в нем уже нет иронии, нет светской умеренности. Любопытно, что, рассуждая о развитии Онегина в дальнейшем, Белинский не исключает, в числе вариантов его судьбы, возможность духовного возрождения: "Что сталось с Онегиным потом? Воскресила ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную апатию? - Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца? Довольно и этого знать, чтобы не захотеть больше ничего знать" (469). Иначе говоря, дальнейшее развитие личности Онегина Белинский ставил в зависимость от жизненных обстоятельств, в которых он мог бы оказаться.

* (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 457, 458 (дальше ссылки на страницы этого тома даются в тексте).)

Как характер, обусловленный явлениями самой жизни, рассматривал Белинский и образ Ленского. "Тогда это было совершенно новое явление, и люди такого рода тогда действительно начали появляться в русском обществе" (470). Критика Белинским отвлеченности характера Ленского от действительности носит ярко выраженный публицистический характер: она направлена против философии идеализма, которая в 40-е годы использовалась либерально-дворянской общественной мыслью как прикрытие общественной бездеятельности.

Особенно высоко Белинский оценил образ Татьяны, как исключительной, гениальной натуры с трагической судьбой. "Вся жизнь ее проникнута той целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения" (482). В характере героини Белинский подчеркивал подлинную народность, не только стихийную, но и сознательную. Анализируя обстоятельства развития образа Татьяны, Белинский отметил, что в итоге "ум ее проснулся. Она поняла наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви" (497). Здесь следует видеть, конечно, намек Белинского на потенции, которые содержались в этом характере.

Основные оценки романа Белинским стали определяющими в литературоведении вплоть до наших дней. К его статьям прибегают участники сегодняшних споров о романе. Однако нередко цитатами из этих статей хотят доказывать даже противоположные мнения. Этой странности в полемике мне еще придется коснуться, когда разговор пойдет о современных истолкованиях "Онегина". Пока же скажу, что не все выводы Белинского можно считать окончательными, раз и навсегда решающими сложные проблемы, связанные с романом. Догматический подход противоречил бы убеждениям самого Белинского, который считал, что Пушкин принадлежит к таким явлениям, о которых каждая эпоха произнесет свое суждение. Естественно, что наше литературоведение, развивая одни положения критика, вместе с тем уточняет другие и отводит третьи, если они опровергаются новейшими исследованиями. Ведь Белинскому не могла быть известна ни история создания романа, ни многие материалы и документы, связанные с ним (в том числе переписка Пушкина и его современников).

Сегодня, в свете всего, что мы знаем о Пушкине и его мировоззрении, не может быть принято, например, такое рассуждение Белинского о Пушкине: "Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но принцип класса для него - вечная истина. ...И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование..." (502). В литературоведении были попытки это заключение использовать в трактовках идеологии Пушкина как помещичьей. Необоснованность такого толкования давно стала очевидной. Не менее нелепы были попытки доказать, что Белинский, говоря о том, что у Пушкина "везде вы видите русского помещика", имел в виду гуманизм Пушкина. Здравый смысл требует признать, что это положение Белинского противоречит его же характеристике романа как энциклопедии русской жизни и в высшей степени народного произведения.

Слабыми сторонами просветительства следует объяснить и критику Белинским реакции Татьяны на письмо Онегина. Белинский, критикуя решение Татьяны ("...я другому отдана; Я буду век ему верна") и почти иронизируя над ним, проявил чисто просветительскую односторонность. Конечно, если рассматривать решение Татьяны как единственно верное для всех случаев жизни, то оно действительно выглядит как чуть ли не "безнравственное", обрекающее женщину на отказ от настоящей любви только потому, что она "другому отдана" ("именно отдана, а неотдалась!" - иронически подчеркивает Белинский). Но Пушкин вообще никогда не предлагал единственно возможных решений, годных в любых обстоятельствах. Решение же, которое приняла Татьяна, было единственно возможным именно в данной, конкретной ситуации. И принято оно было вовсе не потому, что после замужества для Татьяны, как полагал Белинский, мнение света "всегда будет ее идолом и страх его суда всегда будет ее добродетелью". В глазах Татьяны Онегин, хотя она и продолжала его любить, был уже все-таки не тот человек, о котором она мечтала и которому писала свое смятенное письмо. Онегин тогда объяснил причины своего отказа от ее любви, но остался равнодушным к ее внутреннему миру, к ее признаниям ("...я здесь одна..." "никто меня не понимает"...), к ее мольбам, выраженным с такой болью. Прошли годы. В письме Онегина она нашла лишь объяснение в его запоздалой любви, но по-прежнему ничего, что касалось бы ее личности, ее собственной судьбы, ее внутреннего мира. Достаточно сравнить оба письма - Татьяны и Онегина, чтобы увидеть выражение духовного богатства, исповедь юной души в первом, а во втором - только лишь объяснение в любви, пусть искреннее и пылкое, но все-таки лишенное понимания индивидуальности той, которой оно написано. Все это объясняет, почему Татьяна, не отрицая в Онегине ни "гордости" (в смысле сознания собственного достоинства), ни "прямой чести", видит в его чувстве обидную для нее страсть, с которой он не может справиться. Поэтому решение Татьяны было для нее и актом сознания, и выражением мужественного, сильного характера, высокой моральной чистоты, не признающей компромисса ни в чем. Сам же Белинский признает, что Татьяна натура глубокая, исключительная.

3

После Белинского довольно долго не появлялось работ, посвященных пушкинскому роману. О нем если и говорили, то попутно, в общих статьях о Пушкине или в характеристиках его эпохи.

Особенно ценными были мысли, высказанные Герценом в его книге "О развитии революционных идей в России" (Лондон, 1851). Получив возможность полным голосом говорить в печати, свободной от цензуры, Герцен впервые поставил творчество Пушкина в связь с историей русского освободительного движения, выполнив то, чего не мог сделать Белинский. Замысел "Онегина" Герцен рассматривал на фоне русской жизни после разгрома декабрьского восстания: "Каждая песнь "Онегина", появлявшаяся после 1825 года, отличалась все большей глубиной. Первоначальный план поэта был непринужденным и безмятежным: он его наметил в другие времена, поэта окружало тогда общество, которому нравился этот иронический, но доброжелательный и веселый смех. Первые песни "Онегина" весьма напоминают нам язвительный, но сердечный комизм Грибоедова. И слезы и смех, - все переменилось"*. Образ Онегина Герцен, вслед за Белинским, рассматривал как отражение условий русской жизни, но отмечал его типичность и жизненность для нового поколения. Пока не изменятся обстоятельства, тип Онегина не умрет: "его постоянно находишь возле себя или в себе самом"**.

* (А. И. Герцен. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. VII. М., АН СССР, стр. 224.)

** (Там же, стр. 204.)

Герцен отверг традиционные в консервативной критике мнения о подражательности "Онегина". Поскольку Герцен считал, что "Онегин" мог быть создан только как зеркало последекабрьской русской действительности, он сделал из этого логический вывод. "Те, кто говорит, что поэма Пушкина "Онегин" есть "Дон-Жуан" русских нравов, не понимает ни Байрона, ни Пушкина, ни Англии, ни России: они судят по внешности"*.

* (Там же, т. VII, стр. 203.)

Более остро, чем Белинский, да, пожалуй, и более верно, рассматривал Герцен образ Ленского. Для него Ленский - трагический характер, человек, которому "нечего делать в России", "самоотверженный энтузиаст", "жертва русской жизни".

В революционно-демократической критике 50-60-х годов оценка исторического значения образа Онегина сочетается с осуждением сущности лишнего человека в новых условиях. В статье Добролюбова о Пушкине (1856) мы читаем: "Его Онегин не просто светский фат, это человек с большими силами, человек, понимающий пустоту той жизни, к которой призван он судьбою, но не имеющий довольно силы характера, чтобы из нее выбраться"*. В другой статье - "О степени участия народности в развитии русской литературы" (1858), - признавая Онегина "талантливой натурой", Добролюбов оценивает его с современной точки зрения и утверждает, что он принадлежит к числу "пошляков", "москвичей в гарольдовом плаще"**. Вместе с тем Добролюбов отмечал заслуги Пушкина в выдвижении типа "лишнего" человека, впоследствии развитого в русской литературе ("Что такое обломовщина", 1859). И Добролюбов, и Чернышевский резко критиковали людей этого типа, которые в условиях 50-60-х годов утратили былые прогрессивные черты.

* (Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. I. М, - Л., Гослитиздат, 1961, стр. 300.)

** (Там же, т. II, стр. 260.)

Для революционно-демократической критики 50 - 60-х годов критериями оценки Пушкина была степень его близости к новому этапу критического реализма, "гоголевскому направлению". С принципиально иных, консервативных позиций судили о Пушкине и его романе литераторы из лагеря "чистого искусства". "Евгения Онегина" касались мало, но когда о нем говорили, то с явным искажением его сущности.

А. Дружинин утверждал, что поэзия Пушкина может служить "лучшим орудием" против сатирического гоголевского направления. В пушкинском романе он видел преодоление скептицизма и протеста, погружение в патриархальный быт, где "все глядит тихо, спокойно и радостно"*. Однако особого значения для судьбы романа в русской критике подобные мнения не имели.

* (А. В. Дружинин. Собр. соч., т. VII. СПб, 1866, стр. 60.)

Оживленные споры на некоторое время прервались. Никто не смог поколебать авторитета Белинского. Его оценки "Евгения Онегина" оставались незыблемыми. Но прошло еще несколько лет, и произошло неожиданное и парадоксальное событие, которому было суждено оказать роковое влияние на восприятие молодым поколением и пушкинского романа и лучшего его истолкователя - Белинского. Виновником этой перемены оказался один из выдающихся представителей демократического лагеря, властитель дум прогрессивных людей 60-х годов - Писарев! Его статьи "Пушкин и Белинский", напечатанные в 1865 году в журнале "Русское слово", произвели поистине ошеломляющий эффект*.

* (Об этом можно судить, например, по воспоминаниям Мариэтты Шагинян о впечатлении от статей Писарева, прочитанных в гимназии (значительно позже их появления!). Она пишет: "Пушкин с раннего детства был божеством моим. И это божество - Пушкин - линяло передо мной со страницы на страницу... я была в величайшем, в стихийном смятении, я испытывала то "расширение сосудов", какое бывает физически от приема сердечного лекарства, а психически оно выражалось в наслаждении от свержения авторитетов" (Мариэтта Шагинян. Человек и время. - "Новый мир", 1972, № 1, стр. 115).)

В специально посвященной "Евгению Онегину" статье Писарев поставил задачей дискредитировать основной тезис Белинского о романе как "энциклопедии русской жизни", великом национальном достоянии русской литературы. Это был не спор с Белинским, а жесточайший памфлет, в котором не были пощажены ни автор романа, ни его герои. Онегин аттестуется как "ничтожнейший пошляк, коварный изменщик и жестокий тиран дамских сердец", "Митрофанушка Простаков" новой формации. Сам Пушкин в своем взгляде на него "оказался человеком светской толпы", он "оправдывает своим авторитетом робость, беспечность и неповоротливость индивидуальной мысли"*. Не менее резко говорится об отношении Пушкина к Татьяне и о самом ее характере: "В своей Татьяне он рисует с восторгом и сочувствием такое явление русской жизни, которое можно рисовать только с глубоким состраданием или с резкой иронией". Ее влюбленность в Онегина, ее переживания, ее значительное своей искренностью письмо Писарев излагает в фельетонном стиле с издевательскими комментариями: "Татьяна завирается все хуже и хуже", "Любовь к Онегину была только подделкой любви", а затем Татьяна сознательно стала украшением генеральского дома. Онегин низведен до уровня пошляка и человека, который с жиру бесится, находится "на одном уровне с самим Пушкиным и с Татьяной"** и т. д.

* (Д. И. Писарев. Соч., т. 3. М., "Художественная литература", 1956, стр. 330, 331, 337.)

** (Там же, стр. 338, 341, 342, 349.)

Позже Чехов так отзывался о писаревских попытках развенчать Пушкина и его роман: "Прочел опять критику Писарева на Пушкина. Отношение к Татьяне, в частности, к ее милому письму, которое я люблю нежно, кажется мне просто омерзительным. Воняет от критики назойливым, придирчивым прокурором"*.

* (А. П. Чехов. Собр. соч., т. II. М., "Художественная литература", 1956, стр. 555. (Письмо А. С. Суворину 11 марта 1892 г.))

Сегодня трудно поверить, что эти нигилистические характеристики Писарева могли иметь такой оглушительный резонанс. Но факт остается фактом. Объяснение этому удивительному явлению нужно видеть в авторитете Писарева, страстного борца с обскурантизмом, замечательного философа-материалиста, к тому же обладавшего талантом полемиста. Но слов из песни не выкинешь: и в биографии Писарева эпизод с его статьями о Пушкине остается, мягко говоря, явлением отрицательным и не имеющим ничего общего с традициями передовой критики; это давно признано советским пушкиноведением. Трагическая ошибка Писарева заключается в том, что он (разумеется, совершенно с других позиций и не имея ничего общего с реакционной критикой 20- 30-х годов) повторял и развивал, сам того не подозревая, самые резкие суждения о романе, звучавшие при жизни Пушкина*, и поэтому можно лишь пожалеть, что некоторые литературоведы пытаются если не пересмотреть, то корректировать сложившуюся в нашей науке оценку этих статей Писарева, "извинить" его грубо несправедливые и издевательские суждения о великом поэте обстоятельствами литературной борьбы того времени. Действительно, из текста самих статей Писарева можно заключить, что, критикуя Пушкина, он вместе с тем критиковал и литературных деятелей из лагеря "чистого искусства". Однако борьба с "чистым искусством" вовсе не требовала одновременно "уничтожать" Пушкина и поносить его роман.

* (Увы, некоторые резкие суждения Писарева о Пушкине в 50-е годы совпадали также с отзывами реакционной "Домашней беседы...")

Есть основания полагать, что в дальнейшем Писарев исправил бы свою ошибку, - безвременная смерть помешала этому... Но его оценка романа и вообще Пушкина продолжала делать свое дело. Тогда многим казался убедительным вывод критика: "...Пушкин может иметь только историческое значение, а для тех людей, которым некогда и незачем заниматься историей литературы, не имеет даже вообще никакого значения"*.

* (Д. И. Писарев. Соч., т. 3. М., "Художественная литература", 1956, стр. 378.)

Будущим исследователям предстоит выяснить, почему все эти бездоказательные писаревские рассуждения не были сразу же достойно опровергнуты (появившиеся тогда статьи историков литературы М. Лонгинова и А. Скабичевского, споривших с Писаревым, не произвели нужного эффекта). Но прошло лет пятнадцать, и русское общество стало свидетелем такого события в истории борьбы вокруг Пушкина, которое неизмеримо превысило резонанс, вызванный статьями Писарева. 8 июня 1880 года, на торжествах, посвященных открытию памятника Пушкину в Москве, Достоевский произнес свою знаменитую речь. Именно этому, исполненному противоречиями выступлению, где идея великого всемирного и национального значения Пушкина соединялась с консервативными идеями, суждено было обозначить новую полосу возрождения авторитета Пушкина.

"Евгению Онегину" Достоевский отвел в своей речи центральное место. Это произведение он охарактеризовал как бессмертное, в котором реалистически "воплощена настоящая русская жизнь с такой творческою силою и с такой законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после него, пожалуй"*. Речь Достоевского полемична как своими положительными, так и негативными сторонами. В частности, непосредственно против Писарева направлена и высочайшая оценка романа в целом, и характеристика Татьяны. Отсюда и полемический тон характеристики: "Что положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоз русской женщины..."**. Однако, подчиняя свой анализ романа ложной идее смиренномудрия русского народа, Достоевский вместе с тем тенденциозно истолковал смысл образов Онегина и Татьяны. Онегин представлен здесь лишь как "беспокойный мечтатель" - тип, который носит в себе зерна протеста "гордого человека", противостоящего "смиренному" идеалу Татьяны.

* (Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. X. М., Гослитиздат, 1958, стр. 446.)

** (Там же, стр. 447.)

Внутренний смысл этой трактовки образов Онегина и Татьяны был вскрыт Г. И. Успенским, который оценил ее как "проповедь тупого, подневольного, грубого жертвоприношения", то есть преуменьшения великих ценностей русской литературы и общественной мысли в угоду предвзятой консервативной идее*.

* (См.: Г. И. Успенский. Полн. собр. соч., т. VI, стр. 430.)

В критике конца XIX - начала XX века преобладали суждения о романе, связанные преимущественно с декадентством и символизмом. Такова, например, статья Н. Минского "Заветы Пушкина", где личность и поступки Онегина препарируются в духе философии разрушения личности. Д. Мережковский в книге "Вечные спутники. Пушкин" (три издания в 1899-1906 годах) следовал несколько модифицированным взглядам Достоевского, подновленным философией символизма*.

* ("Мир искусства", 1899, № 13-14, стр. 25.)

В литературоведении этого времени существенных завоеваний в истолковании пушкинского романа не было. Историко-культурная школа рассматривала пушкинский роман лишь как иллюстрацию к тем или иным явлениям эпохи. В. В. Сиповский в работе "Онегин, Татьяна и Ленский" (1907), следуя именно такой методологии, осветил образ Онегина лишь как повторение некоторых черт современников, а образ Татьяны превратил в сумму литературных влияний. Не было крупных результатов в изучении романа и у представителя психологического литературоведения. Д. Н. Овсянико-Куликовский в "Истории русской интеллигенции" (1908) стремился проанализировать образ Онегина с точки зрения психики "лишнего" человека. При этом он считал, что "лишнего" человека создают совместные действия двух факторов - "плохая психическая организация человека, наследственная или благоприобретенная (включая также и психопатологическую сторону)", а также "моральный разлад между личностью и средой"*. Хотя в книге Овсянико-Куликовского имеются отдельные верные наблюдения, однако внести что-либо принципиально новое в оценку романа он не смог.

* (Д. Н. Овсянико-Куликовский. Собр. соч., т. VII, СПб, стр. 90.)

Среди немногих, в общем, работ об "Онегине" этого времени до сих пор с интересом читается статья В. О. Ключевского "Онегин и его предки" (1899). Любопытна сама попытка реконструировать своеобразную генеалогию Онегина. Но никак не согласуется с пушкинской трактовкой образа героя убеждение Ключевского, что "Онегин - это не столько тип, сколько гримаса, не столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая"*.

* (В. О. Ключевский. Соч., т. VII, М., Соцэкгиз, 1959, стр. 408.)

Таковы основные контуры общей картины оценок величайшего творения пушкинского гения в XIX и начале XX века.

4

На фоне полемики о "Евгении Онегине" в XIX и начале XX века рельефнее вырисовываются достижения советского пушкиноведения в изучении романа, более отчетливо выступают также новые и спорные вопросы.

В наше время сделано немало. Обстоятельно освещено значение романа для пушкинской эпохи и для дальнейшего развития русской литературы, написаны десятки исследований, сотни статей, главы в общих очерках и монографиях о Пушкине. Вместе с тем достигнутое оказывается все же недостаточным не только потому, что каждая эпоха раскрывает Пушкина с новых сторон: развитие науки и литературы вызывает новые решения старых вопросов и новые аспекты изучения.

Возможности углубленного изучения романа расширились благодаря исследованию истории его создания, установлению исправного текста, анализа рукописей. Эта работа, которая велась С. М. Бонди, Б. В. Томашевским и другими, отражена в 6-м томе полного академического собрания сочинений Пушкина (издан в 1937 году). Здесь впервые был опубликован свод всех черновых вариантов романа.

К постановке крупных проблем изучения "Онегина" пушкинисты пришли в 1930 году после общего подъема советской историко-литературной науки, когда в центре внимания исследователей стало величайшее национальное и мировое значение пушкинского романа*. Отошли в прошлое вульгарно-социологические домыслы об ограниченности его героев интересами дворянско-классового мирка. Теперь анекдотически звучат и попытки не менее узкого понимания демократизма, когда для авторов некоторых учебников 20-х годов чуть ли не определяющим было мимолетное упоминание в романе о том, что Татьяна "бедным помогала". Очевидна и наивность сведения народности романа только к таким строкам, как, например, "Зима. Крестьянин торжествуя..." В ряде советских исследований 40-60-х годов показано, что в "Евгении Онегине" Пушкин, впервые в русской литературе, нашел такой угол зрения на жизнь, который характерен для народных представлений о прекрасном, о нравственности и который совершенно чужд всякой аристократической исключительности и романтической условности. В романе нет развернутого изображения народа, но само по себе никак не подчеркнутое и даже незаметное введение зарисовок народной жизни и быта во всю художественную ткань повествования знаменовало собой подлинный переворот в понимании сущности эстетического. Эти зарисовки явились результатом нового понимания отношения искусства к действительности.

* (Основную библиографию работ о реализме Пушкина в "Евгении Онегине" см. в "Краткой литературной энциклопедии", т. VI (в приложении к статье "Пушкин") и в книге И. М. Тойбина "Пушкин". М., "Просвещение", 1964, (глава V).)

В отличие от устаревшего понимания роли в "Онегине" общественной среды как фона действия, наше пушкиноведение, развивая идеи Белинского, анализирует определяющее значение этой среды для поведения героев в сложившихся ситуациях. Такая трактовка роли среды в самом романе отличает его от произведений, где герои выступали в качестве носителей абстрактных добродетелей или пороков. Общественно-историческая трактовка среды Пушкиным таила в себе объективно революционную логику: среда, не только противоречащая гуманности, не только парализующая самые светлые стремления лучших людей, но и уродующая их психику, - такая среда заслуживает сурового приговора. Но вместе с тем Пушкин, показывая обусловленность героев средой, не освобождает их от моральной ответственности за свои поступки, раскрывает в характерах не только типологические, но и индивидуально-психологические черты. Эти особенности романа связывают его со всем дальнейшим развитием русского реализма.

В свете разносторонних исследований наши ученые обнаружили полную несостоятельность многочисленных выступлений в XIX - начале XX веков, когда ставились под сомнение оригинальность и значительность пушкинского романа, его роль в развитии русской литературы, его непреходящая ценность - все те вопросы, вокруг которых сталкивались мнения не только давно забытых литераторов, но и виднейших критиков (вспомним опять-таки Писарева!). Теперь стала уже аксиомой оценка "Евгения Онегина" как шедевра реалистического искусства, в котором высочайшие эстетические достоинства сочетаются с глубоким раскрытием характеров и закономерностей социально-исторической жизни, как произведения, соединяющего критицизм с воплощением положительных идеалов и открывшего блистательный путь русского классического романа. Некоторые современные зарубежные литературоведы, не считаясь ни с фактами развития русской литературы XIX века, ни с трудами советских пушкинистов, утверждают, что "Евгений Онегин" - следствие байронизма и должен рассматриваться в рамках романтического направления*. Эти литературоведы считают возможным выдавать в качестве новых свои взгляды на этот роман, грубая ошибочность которых была доказана уже Белинским.

* (Таковы статьи Л. Н. Штильмана "Проблемы литературных жанров и традиций в "Евгении Онегине" Пушкина" и В. П. Викери "Параллелизм в литературном развитии Байрона и Пушкина" (см. критическую оценку этих работ в статье Д. Д. Благого - "На пятом международном съезде славистов". - "Вопросы литературы", 1964, №4).)

Единству мнений советских литературоведов в основном, что определяет значение "Евгения Онегина" для русской культуры и литературы, сопутствуют непрекращающиеся споры по ряду весьма важных вопросов. В спорах затрагиваются многие темы - творческой истории романа, композиции, языка и стиля, роли в романе лирической стихии, юмора, сатиры и другие. Но в центре споров, иногда весьма острых, оказались вопросы, волнующие не только ученых, но и широкие читательские круги. Ничто в полемике о романе не вызывало и не вызывает в последние годы такого столкновения мнений, как характеры и судьбы Онегина и Татьяны, возникшие коллизии. Особый интерес к этим вопросам вполне оправдан. Ведь герои романа - представители целой эпохи русской жизни, их облик и отношения между ними определяют всю структуру романа, на этом основана концепция всего произведения. Кроме того, спор об Онегине и Татьяне вызван не только желанием лучше, вернее познать историческое прошлое. Он косвенно связан с вечно живыми, никогда не устаревающими проблемами

положительного героя и критериев его оценки, проблемами этического идеала. И еще одно соображение - почему не смолкают никогда споры о романе. Пушкин, создавая его, сознательно, тонкими ювелирными приемами и прямым обращением к читателю заставляет его принимать живое участие в авторских размышлениях о жизни, о героях и их судьбах, часто предлагает читателю выбор из разных решений*. Эту особенность "Евгения Онегина" заметила в 1830 году "Литературная газета". Здесь впервые было сказано, что покоряющая читателя сила пушкинского творчества основана на новом отношении писателя и читателя, на активном "соучастии" читателя. "Власть его (Пушкина.- Б. М.) над нами столь сильна, что он не только вводит нас в круг изображаемых им предметов, но изгоняет из души нашей холодное любопытство, с которым являемся мы на зрелища посторонние, и велит участвовать в действии самом, как будто бы оно касалось до нас собственно"**.

* (Подробнее о роли читателя, предусмотренной в самой структуре романа, см. в моей книге "Талант писателя и процесс творчества". М. "Советский писатель", 1969, стр. 140-150.)

** ("Литературная газета", 1830, т. I, № 17, стр. 135.)

Прежде чем перейти к существу споров, напомню о некоторых новых их чертах по сравнению с полемикой в XIX веке. И в те времена сталкивались крайние точки зрения в трактовках героев, их характеров и судеб. Но теперь в полемике стали фигурировать новые, раньше неизвестные материалы. Это прежде всего многочисленные факты биографии Пушкина периода работ над "Онегиным" и истории создания произведения. Но особенное значение для истории приобрели уцелевшие, зашифрованные строфы десятой главы, рисующие картину общественно-политического движения в России начиная с эпохи войны 1812 года и далее - до возникновения "сети тайной" - декабристских организаций. Опасаясь, что эта глава попадет в жандармские руки, Пушкин сжег ее 19 октября 1830 года, но записал особым шифром отрывки из нее*. Шифр разгадан П. О. Морозовым в 1910 году, однако лишь в наше время началось исследование замысла десятой главы и обсуждение вопроса о том, какое значение она могла иметь в развитии романа и судьбы главного героя. В свете десятой главы иначе стали воспринимать развитие образа Онегина в предыдущих главах. Получили новый смысл общеизвестные строфы начала романа о юности разочаровавшегося затем Онегина, намеки на его вольнолюбие, на политические темы в разговорах с Ленским. После публикации отрывков десятой главы возникли концепции возрождения Онегина к новой жизни, его вхождения в круг декабристов**.

* (Об истории расшифровки см, в статье Б. В. Томашевского "Десятая глава "Евгения Онегина", "Литературное наследство", т. 16-17, 1934. Я не останавливался здесь на специальных текстологических вопросах - вариантах чтения и расположения отдельных строф десятой главы, их месте в романе.)

** (По воспоминаниям М. Юзефовича, Пушкин "довольно подробно" рассказывал о варианте замысла, по которому "Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов" ("Русский Архив", 1880, кн. III, стр. 443). Вероятно, здесь была другая логика сюжета. Онегин мог попасть в число декабристов и погибнуть (здесь возможна ошибка памяти Юзефовича).)

Надо сказать, что не может быть категорически отрицательного решения вопроса о том, уместны ли вообще гипотезы о судьбе героев за пределами законченного и напечатанного Пушкиным текста романа. Конечно, недопустимы беспочвенные домыслы, никак не связанные с тенденциями развития характеров. Но ведь в этом романе, как и во многих других произведениях классиков, характеры героев обрисованы в потенциальных возможностях их развития (такого рода потенции Салтыков-Щедрин в свое время называл "готовностями"*). Все это вполне оправдывает правомерность гипотез, если они не отрываются от самого произведения и не находятся в явном противоречии с реальным замыслом.

* (Гипотетическое развитие биографий гоголевских, грибоедовских, тургеневских и других героев, пересаженных в новые исторические условия, было, как известно, одним из излюбленных приемов Щедрина. Этот же прием использован в любопытной повести А. Осиповича-Новодворского "Эпизод из жизни ни павы, ни вороны" (1877) - о судьбе персонажей Лермонтова и Тургенева на новом этапе.)

Но вернемся к вопросу о том варианте финала, который известен по воспоминаниям М. Юзефовича, варианте вхождения Онегина в декабристскую среду и его гибели.

Тогда подготовкой к десятой главе была бы глава, посвященная путешествию Онегина по России. (Пушкин напечатал только отрывки из этой главы в приложении к роману.) По оставшимся в черновиках отрывкам из "Путешествия" можно заключить, что в своих странствиях по России Онегин ближе познакомился со страной и это не могло не оказать на него влияния. Он увидел "Новгород Великий", некогда мятежные площади, "мятежный Волхов", пред ним возникают образы вольнолюбивого Вадима, Стеньки Разина. И тогда в числе причин, вызывающих тоску Онегина, появляется новый мотив - противоречие между героическим прошлым и пошлой прозой современности. Вернувшись из путешествия, Онегин не остался тем же, кем был. Резче ощущается его чуждость светскому обществу ("для всех он кажется чужим"). Искренность и сила его любви к Татьяне - нечто новое для человека, который досконально изучил науку "страсти нежной" и о котором было сказано: "рано чувства в нем остыли". Но, судя по окончательному тексту романа и по сохранившимся черновикам, все это были проблески пробуждения души Онегина. Любовь к Татьяне не могла быть для него возрождением, новые мысли и чувства, пробудившиеся в его душе, все же не привели к коренному изменению характера*.

* (Эта интерпретация "Путешествия" была подробнее обоснована в моих книгах "А. С. Пушкин. Очерк жизни и творчества". М., АН СССР, стр 113-115 и "Пушкин и его эпоха". М., Гослитиздат, 1958, стр. 572-583.)

В спорах об истолковании путешествия Онегина и десятой главы столкнулись крайние точки зрения. Например, И. Дегтеревский утверждал, что характер Онегина вообще статичен и не подвергался никаким изменениям. Больше того, он считает, что в "Путешествии" Пушкин "разоблачал" Онегина и "хотел посмеяться над ним"*. Г. Евстифеева и В. Глухов развивают версию о полном отказе Пушкина от стремления воплотить в Онегине даже какие бы то ни было черты, связанные с людьми декабристского склада**. Статьи этих литературоведов, несмотря на необоснованность выводов, интересны и находятся в пределах научной полемики. Но вне ее оказалась скандальная публикация И. Гуторовым малограмотного "полного текста" десятой главы в "Ученых записках Белорусского университета" (выпуск 27, Минск, 1956). Эта грубейшая фальсификация была вскоре разоблачена***.

* (И. Дегтеревский. Работа Пушкина над образом Онегина.- В кн.: "Пушкин в школе". М" АПН РСФСР, 1951, стр. 290.)

** (Г. Евстифеева. О работе Пушкина над образом Онегина. "Ученые записки Адыгейского педагогического института", т. I, Майкоп. 1957; В. Глухов. Из творческой истории романа Пушкина "Евгений Онегин" (статья первая). - "На берегах Великой". Псковский лит. альманах, кн. 8, 1957.)

*** (См.: Д. Благой. О казусах и ляпсусах. "Новый мир", 1957, № 2; Я. Левкович. Литература о Пушкине за 1956-1957 гг.- в кн.: "Пушкин. Исследования и материалы", III, АН СССР.)

Развивалась в литературе и концепция "полного возрождения" Онегина. Например, А. Гербстман считает роман декабристским произведением, а его героя - будущим декабристом, человеком, который еще в первой главе разорвал со светом под влиянием идей тайного общества*.

* (А. Гербстман. "Евгений Онегин" и "Зеленая книга". Алма-Ата, 1957 г.)

Одной из работ, привлекших особое внимание своим общим высоким научным уровнем, обстоятельной характеристикой "Евгения Онегина", явилась книга Г. А. Гуковского "Пушкин и проблемы реалистического стиля" (1957). Аргументированный анализ пушкинского романа, его реалистического метода, композиции, поэтики - все это оказалось, однако, в противоречии с весьма дискуссионным и необоснованным утверждением о полном духовном и политическом возрождении Онегина в восьмой главе. Но ведь, собственно говоря, единственно, что нам известно из этой главы об эволюции Онегина, - это его пробудившаяся любовь к Татьяне. Конечно, сама способность полюбить так искренно, горячо, самозабвенно - говорит о глубоких изменениях в облике героя. Но Г. А. Гуковский уже не в порядке гипотез, основанных на материалах, оставшихся за пределами опубликованного Пушкиным текста романа (такие гипотезы, повторяю, вполне допустимы), а без всяких оговорок, убежденно, как о свершившихся фактах, утверждает, что Онегин здесь "новый", он не только становится на один уровень с Татьяной, но, более того, теперь подготовлен "к восприятию истины, свободы"; его чтение - это "чтение будущего декабриста", ему открывается мир "высокой гражданственности", и - как апофеоз - "он может выйти на площадь четырнадцатого декабря"*. Все это тем более странно, что сам же Гуковский предупреждает в другом месте своей книги, что мы принуждены и обязаны рассматривать его (произведение. - Б. М.) в том виде, как оно есть и как оно вошло в историю литературы", хотя при этом и имеем основание проверять наши "утверждения касательно печатного текста романа всеми данными, которыми мы располагаем для суждения о полном пушкинском замысле"***. К сожалению, ученый развивает свою упомянутую концепцию итога биографии Онегина в противоречии с этой верной мыслью. Здесь очевидна явная методологическая неувязка. Как справедливо отмечает У. Фохт, литературоведы, утверждающие, что Онегин пришел к декабризму, не разграничивают разные задачи в исследовании романа. Одно дело изучать творческую историю произведения и искать ответа на вопрос, почему Пушкин не включил в него "путешествие" и десятую главу, а другое - в нарушение воли автора "перекраивать произведение и рассматривать его в таком виде, в каком оно никогда не существовало в нашей литературе"**. И еще одно соображение. Если даже гипотически допустить, что Онегин "пристал" к среде декабристов, трудно сказать, какое место он там занял бы и чем кончилось бы это сближение, победил бы он тот свой политический скептицизм, о котором во второй главе сказано:

* (Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля, стр. 259, 260, 262, 271.)

** ("Развитие реализма в русской литературе", т. 1. М., "Наука", 1972, стр. 183-184.)

*** (Tам же, стр. 245.)

...думал, что добро, законы, Любовь к отечеству, права - Одни условные слова.

В том решении, которое принял Пушкин, оборвав биографию Онегина, оставив ее незавершенной, был глубокий исторический смысл. Роман раскрыл губительные последствия "душевной пустоты", "равнодушия" не только для личной судьбы Онегина (томившегося "без цели, без трудов", в "бездействии досуга", осужденного на бессмысленное существование и дошедшего до мысли о том, что лучше смерть, чем такая жизнь). Это "равнодушие", индифферентизм опасны и для общественного развития. Такой вывод следует логически из романа: ведь драматизм судьбы Онегина показан как результат условий социальных, господствующих норм политики, морали и т. д. Поэтому в романе происходит не "суд над Онегиным", а прежде всего осуществляется весь общественный приговор, а уже рядом с этим раскрываются положительные и отрицательные стороны индивидуальности героя.

Как же развивалось дальше обсуждение этих проблем романа в последние годы?

В дискуссии, происходившей в печати и в Институте мировой литературы имени А. М. Горького, были представлены разнообразные трактовки образов и судеб Онегина и Татьяны. На этот раз непосредственным толчком к спорам послужили две статьи Г. П. Макогоненко, посвященные книгам Г. А. Гуковского - "Пушкин и проблемы реалистического стиля" и Б. С. Мейлаха - "Пушкин и его эпоха"*. В первой из этих статей Г. Макогоненко принимал характеристику Гуковским возрождения героя по пути декабризма. Но вместе с тем он критиковал ученого за то, что тот не видит изменения в характере Татьяны под тлетворным влиянием светской среды; хотя героиня "не стала совсем другой", но рядом с прежней Таней начала жить и другая женщина - княгиня, вынужденная притворяться, приспосабливаться. Если Онегин изменялся в лучшую сторону, то Татьяна - в иную: "Результат изменения Татьяны - ее неверие в Онегина, непонимание его любви, нравственная глухота"**.

* ("Вопросы литературы", 1958, № 8, стр. 231-241 и 1959, № 11, стр. 144-154.)

** (Tам же, 1958, № 8, стр. 238, 239.)

Во второй из упомянутых статей Г. Макогоненко развивал ту же точку зрения на Онегина, что и в своем отзыве о книге Гуковского. Соглашаясь со мной в критике вульгарных отрицательных оценок Онегина, Макогоненко вместе с тем считал, что я непоследователен, не желая признавать полной перемены в облике и мировоззрении героя, в типе его эволюции. И снова Г. Макогоненко повторял изложенную в первой своей статье точку зрения на изменения в характере Татьяны.

Г. П. Макогоненко-исследователь, известный свежестью подхода к явлениям литературного прошлого, - совершенно прав, критикуя до сих пор еще живущую (особенно в школьном преподавании) банальную схему "суда Татьяны над опустошенным Онегиным", когда Онегин выглядит чуть ли не тунеядцем, светским хлыстом, а Татьяна - прокурором в этом суде. Вместе с тем, как признает Макогоненко, "на наших глазах происходит пересмотр такого рода оценок "Евгения Онегина", наука освобождается от гипноза писаревских приговоров"*. Все это так. Но в ходе "пересмотра" не нужно отрываться от реальности пушкинского романа, подменять гипотезы конструированием "другого Онегина", превращать его воображаемую эволюцию в действительную. И, наконец, особенности характеров Онегина и Татьяны не могут быть верно поняты вне общих основ художественного метода Пушкина, его трактовок соотношения типического и индивидуального.

* ("Вопросы литературы", 1959, № 11, стр. 149.)

Выступивший в завязавшейся полемике Б. Бурсов* упрекал Г. Макогоненко в "возвеличении Онегина" и возражал против исключения героя из категории "лишних людей". Критиковал он тезис о превращении Татьяны в светскую даму. Однако совершенно неверным было его заключение, что начавшаяся дискуссия вообще не имеет смысла и полемизировать, собственно, не о чем. Вспыхнувший затем спор показал, что он давно назрел и оказался весьма актуальным. Не будем подробно останавливаться на всем ходе этого спора; читатель, желающий подробно ознакомиться с ним, может обратиться к статьям оппонентов и к подробному отчету о публичной дискуссии, состоявшейся в Москве**.

* ("Вопросы литературы", 1960, № 4, стр. 105-118.)

** (И. Семенко. Эволюция Онегина (к спорам о пушкинском романе), "Русская литература", 1960, № 2; Б. Бурсов. Лишние слова о "лишних людях". "Вопросы литературы", 1960, № 4; Г. Макогоненко. Спорные вопросы есть! Их надо обсуждать! (ответ Б. Бур- сову). - "Вопросы литературы, 1961, № 1; "К спорам о "Евгении Онегине" (дискуссия в Институте мировой литературы им. А. М. Горького).)

Основная тенденция, возобладавшая в дискуссии, направлена и против "принижения" Онегина, и против идеализации его. Критиковали и сторонников "развенчания" Татьяны, но возражали и тем, кто считал ее поведение эталоном на все времена, независимо от конкретных исторических условий. В самом деле, модернизация недопустима и в отношении к положительным героям классической литературы.

В дискуссии отмечалось, что у защитников совершенно противоположных точек зрения спор нередко сводился к противопоставлению одним цитатам из Белинского - других цитат из него же. Действительно, таким путем истины не добьешься. Белинский рассматривал героев романа во всей их сложной противоречивости, а изолируя цитаты из целостного анализа романа, можно доказывать что угодно. К убедительным выводам можно прийти путем самостоятельного всестороннего исследования текста романа и истории его создания.

Но в целом дискуссия эта была полезной и плодотворной. Как отмечалось в редакционном резюме "Вопросов литературы", она показала "значительность поставленных вопросов" и "будет способствовать решению важных задач, стоящих перед исследователями пушкинского романа..."*.

* ("Вопросы литературы", 1961, № 1, стр. 132.)

В дальнейшем споре выделяются выступления, основанные на обстоятельной аргументации. И. Семенко рассматривает эволюцию Онегина исторически, в зависимости от реальной действительности, определяющей его характер, и в связи с эволюцией самого Пушкина. Выступая против преувеличений положительных черт Онегина, Семенко доказывает, что в восьмой главе "новый взгляд Пушкина на героя не разрушает сложившегося образа". Здесь Онегин впервые является "без маски", Он способен искренно любить, но вместе с тем он "слаб и суетен". В сочетании этих двух начал создается живой образ человека"*.

* (И. Семенко. Эволюция Онегина. - "Русская литература", 1960, № 2, стр. 127.)

Исторический подход к роману проявился и в книге Г. Макогоненко "Роман Пушкина "Евгений Онегин" (вышедшей через пять лет после его выступлений в "Вопросах литературы"), и особенно в ее втором, переработанном издании*. Автор учел итоги дискуссии о романе, во многом пересмотрел прежние прямолинейные характеристики Онегина и Татьяны. Он освещает здесь зависимость эволюции Онегина от изменений в общественной жизни и в биографии Пушкина (хотя порой распространяет эволюцию поэта на развитие созданного им образа; в этих случаях условия, в которых Пушкин писал главы романа, неправомерно становятся условиями существования Онегина - вымышленного героя). Здесь развивается и мысль Белинского о двойной драме - и Онегина и Татьяны. Внесены серьезные коррективы в характеристику Татьяны; теперь Г. Макогоненко не говорит об определяющем влиянии света на героиню.

* (Первое издание вышло в 1963 г. в издательстве "Художественная литература", второе - там же, в 1971 г.; оба издания - в серии "Массовая историко-литературная библиотека".)

И все же некоторые положения новой работы Г. Макогоненко остаются спорными. Он по-прежнему считает, что "вина Онегина" полностью определяется влиянием среды: "Реализм, объясняя характер средой, переносил суд с человека на общество. Вина Онегина есть вина света"*. Но реализм (а его основоположник - Пушкин) не рассматривает влияние среды как автоматическое. Ведь Онегин не только тип, но и индивидуальность, со своими, именно ему присущими психологическими особенностями и чертами характера, а эту сторону вопроса Г. Макогоненко почти не учитывает; другие же исследователи вообще считают ее несущественной, например В. Маркович утверждает, что Онегин воспринимается нами как тип, а личности мы не видим**. Между тем по мере развития сюжета создается сложный психологических рисунок личности Онегина, показаны борения противоположных чувств, тончайшие противоречия натуры волевой и вместе с тем слабой, переживания человека большого ума, все же способного понять духовный облик Татьяны. Ведь в монологе восьмой главы он говорит лишь о себе, о своей любви, но, как и раньше, когда он отвечал назиданиями на письмо Татьяны, снова обнаруживает непонимание ее личности. Говорят: и в этом случае виновата среда, формировавшая характер Онегина. Но ведь среда была разнородной, это не только "светский омут", но и круг вольнолюбивой молодежи, его близким знакомцем, собеседником был Пушкин! Поэтому не так-то просто перекладывать все на светское общество. По-видимому, индивидуальные качества натуры тоже имеют немалое значение.

* (Г. Макогоненко. "Евгений Онегин" А. С. Пушкина, стр. 151.)

** (В. М. Маркович. "Герой нашего времени" и становление реализма в романе. "Русская литература", 1967, стр. 57.)

Хотя позиция Г. Макогоненко в новой книге в целом исторична, акценты в характеристике "прежнего" и "нового" Онегина, "прежней Тани" и княгини все же несколько смещены. Осталась (и даже усилилась) такая несообразность, как объявление мужа Татьяны достойным лишь презрения стариком генералом. Точка зрения не новая. Стариком именовал его Достоевский (впрочем, прибавляя, что он был честный человек, любящий Татьяну и гордящейся ею)*. А Глеб Успенский и вовсе наградил его уничтожающей кличкой "старый хрыч"**.

* (Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. X. М., "Художественная литература", стр. 449.)

** (Г. И. Успенский, Полн. собр. соч. М. - Л., АН СССР, стр. 430.)