"Exegi monumentum"

Эти два латинских слова Пушкин поставил эпиграфом к написанному им 21 августа 1836 года стихотворению "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...".

Пушкин взял их из оды "К Мельпомене", написанной свыше двух тысяч лет тому назад знаменитым римским поэтом Квинтом Горацием Флакком:

Exegi monumentum aere perennius Regalique situ pyramidum altius...

Воодушевленный республиканскими идеями, Гораций после убийства Цезаря вступил в войско Брута, командовал легионом и бежал, когда республиканцы потерпели поражение в битве при Филиппах. Воспользовавшись амнистией, он вернулся в Рим и занялся поэзией. Его творчество принесло ему славу. Он жил в подаренном ему Меценатом имении в окрестностях Рима, на север от Тибура, и римляне прозвали его "тибурским мудрецом".

Звучность и гармоничность латинских стихов замечательной Горациевой оды "К Мельпомене" - музе трагедии - и заложенная в ней мысль о бессмертии поэта вдохновили многих поэтов позднейших веков, в том числе Пушкина.

О свободе творчества поэта, будущем его созданий Пушкин пишет уже в двадцатые годы, когда, после всеобщего признания его гения, в некоторых реакционных, враждебных поэту общественных кругах, не понимавших путей, по которым он шел в своем творчестве, начали говорить о падении его таланта. Особенно усилились нападки на творчество Пушкина со стороны журнальной критики после опубликования "Бориса Годунова". Отвечая своим противникам, поэт написал в 1830 году обширное "Опровержение на критики" и затем "Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений".

С горечью отмечал тогда тридцатилетний Пушкин: "Я выступаю перед публикой, изменив свою раннюю манеру. Не имея более надобности заботиться о прославлении неизвестного имени и первой своей молодости, я уже не смею надеяться на снисхождение, с которым был принят доселе. Я уже не ищу благосклонной улыбки моды. Добровольно выхожу я из ряда ее любимцев, принося ей глубокую мою благодарность за все то расположение, с которым принимала она слабые мои опыты в продолжение десяти лет моей жизни".

Эти размышления находят отражение в ряде следующих одно за другим его произведений. Уже в 1828 году Пушкин создает стихотворение "Поэт и толпа", эпиграфом к которому ставит резкое "Procul este, profani"*.

* (Прочь, непосвященные (лат.).)

Подите прочь - какое дело Поэту мирному до вас! В разврате каменейте смело, Не оживит вас лиры глас! Душе противны вы, как гробы.

Это обращение к "черни" Пушкин бросил однажды в лицо великосветской "черни" в блистательном салоне Зинаиды Волконской в ответ на многочисленные просьбы прочесть что-нибудь. Кончив, он с сердцем сказал, по воспоминаниям С. П. Шевырева:

- В другой раз не станут просить!..

Давая высокую оценку творчеству Баратынского, Пушкин писал в 1830 году: "он шел своей дорогой, один и независим". И в том же году в стихотворении "Поэту":

Поэт! не дорожи любовию народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум; Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь: живи один. Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя свободный ум, Усовершенствуя плоды любимых дум, Не требуя наград за подвиг благородный.

В 1835 году Пушкин снова останавливается на владеющей им мысли. Второй главе "Египетских ночей" он предпосылает эпиграф из Державина: "Я царь, я раб, я червь, я бог", и Чарский дает в ней бедному неаполитанскому художнику тему для импровизации: "поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением".

В конце 1836 года Пушкин подводит итоги всего своего творческого пути, дает ему оценку и утверждает свое право на бессмертие: вдохновленный Горациевой одой, он обращается к будущим поколениям со своим замечательным стихотворением "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...".

В. Я. Брюсов сделал дословный подстрочный перевод стихотворения Горация на русский язык, и читатель может, слово за словом, проследить, как зазвучала ода Горация в переложениях поэтов иных времен:

Памятник я воздвиг меди нетленнее; Царственных пирамид выше строения, Что ни едкость дождя, ни Аквилон пустой Не разрушат вовек и ни бесчисленных Ряд идущих годов или бег времени. Нет, весь я не умру: большая часть меня Либитины* уйдет, и я посмертно Славою снова взрасту, сколь в Капитолии Жрец верховный идет с девой безмолвною**. Буду назван, где мчит Ауфид*** неистовый И где бедный водой Давн**** над пастушеским Племенем был царем: из ничего могущ Первый я преклонил песни Эольские К итальянским ладам. Гордость заслуженно, Мельпомена, прими и мне дельфийскими***** Благостно увенчай голову лаврами.

* (Либитина - богиня похорон, смерти.)

** (Дева безмолвная- непорочная жрица, весталка.)

*** (Ауфид - река в Апулии, на родине Горация.)

**** (Давн - мифический царь Северной Апулии.)

***** (В Дельфах был храм Аполлона, покровителя поэтов.)

Другой замечательный римский поэт, Публий Овидий Назон, который был на двадцать два года моложе Горация, вдохновленный его одой, написал свой "Памятник". Приводим его в переводе С. В. Шервинского:

Вот завершился мой труд; его ни Юпитера злоба Не уничтожит, ни меч, ни огонь, ни алчная старость. Пусть же тот день прилетит, что над плотью одной возымеет Власть, для меня завершить неверной течение жизни,- Лучшей частью своей, вековечен, к светилам высоким Я вознесусь, и мое нерушимое останется имя, Всюду меня на земле, где бы власть ни раскинулась Рима, Будут народы читать, и на вечные веки, во славе - Ежели только певцов предчувствиям верить - прибуду.

В стихотворениях обоих римских поэтов одна и та же идея: над их творениями не властны ни злоба, ни время; они вековечны и награждают поэта бессмертием.

Ода Горация вдохновила и великого французского поэта XVI века Пьера Ронсара. Следуя в основном за мыслью Горация, Ронсар по-своему развивает идею о бессмертии поэта.

Через два столетия оду Горация перевел на русский язык М. В. Ломоносов. В ней те же шестнадцать строк, но она, естественно, носит отпечаток ломоносовской эпохи:

Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид и крепче меди, Что бурный Аквилон сотреть не может, Ни множество веков, ни едка древность - Не вовсе я умру; но смерть оставит Велику часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, Пока великий Рим владеет светом. Где быстрыми шумит струями Авфид, Где Давнус царствовал в простом народе, Отечество мое молчать не будет, Что мне беззнатный род препятством не был, Чтоб внесть в Италию стихи эольски И первому звенеть алцейской лирой, Взгордися праведной заслугой, Муза, И увенчай главу дельфийским лавром.

В конце XVIII века Горациеву оду перевел замечательный предшественник и отчасти современник Пушкина поэт Г. Р. Державин. Он уже не говорил, как Гораций, о великом Риме, который "владел светом": Рим давно пал, и Державин говорил о великом "славянов роде". Это был голос русского поэта.

Державинский "Памятник" - не перевод, а вольное переложение оды Горация. В нем не четыре строфы, а пять:

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, Металлов тверже он и выше пирамид; Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, И времени полет его не сокрушит. Так! - весь я не умру, но часть меня большая, От тлена убежав, по смерти станет жить, И слава возрастет моя, не увядая, Доколь славянов род вселенна будет чтить. Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных, Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал; Всяк будет помнить то в народах неисчетных, Как из безвестности я тем известен стал, Что первый я дерзнул в забавном русском слоге О добродетелях Фелицы возгласить, В сердечной простоте беседовать о боге И истину царям с улыбкой говорить. О муза! возгордись заслугой справедливой, И, презрит кто тебя, сама тех презирай; Непринужденною рукой неторопливой, Чело твое зарей бессмертия венчай.

На полках пушкинской библиотеки стояли произведения и Овидия, и Ронсара, и Ломоносова, и Державина. Особенно широко представлены были произведения Горация.

На русском языке - "Квинта Горация Флакка десять писем первой книги переведены с латинских стихов на русские и примечаниями изъяснены от знатного некоторого охотника до стихотворчества с приобщенным при том письмом о сложении русских стихов. Печатаны в Санкт-Петербурге при Императорской Академии наук. 1744 года"; томик сатир Горация, "с латинского языка преложенных российскими стихами Академии наук переводчиком Иваном Барковым", издания 1763 года.

Находились еще в библиотеке два двухтомных собрания сочинений Горация на французском языке, изданные в Париже в 1816 году.

Все переводы и переложения оды "К Мельпомене" были, конечно, хорошо известны Пушкину.

Пушкин познакомился с одой Горация еще в 1823 году, когда работал над второй главой "Евгения Онегина". Предпоследнюю, тридцать девятую, строфу главы он закончил стихами:

Без неприметного следа Мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал; Но я бы, кажется, желал Печальный жребий свой прославить, Чтоб обо мне, как верный друг, Напомнил хоть единый звук.

И в следующей, сороковой, строфе Пушкин писал:

Быть может (лестная надежда!), Укажет будущий невежда На мой прославленный портрет, И молвит: то-то был Поэт!

Эти четыре стиха читались в черновом варианте так:

И этот юный стих небрежный Переживет мой век мятежный. Могу ль воскликнуть (о, друзья) - Воздвигнул памятник (и) я.

В более раннем варианте последних двух стихов Пушкин даже цитировал начало Горациевой оды:

Могу ль воскликнуть (о, друзья) - Exegi monumentum я.

Обратившись в 1836 году к оде Горация и создавая свое стихотворение, поэт следовал строфа за строфой за державинским образцом. Но Державин написал свой "Па-мятник" в 1795 году.

С тех пор прошло свыше сорока лет, и в пушкинском стихотворении отразились совсем иные настроения.

Державин "дерзнул" возгласить о добродетелях Фелицы, императрицы Екатерины II, и был уверен, что это обеспечит ему в будущем бессмертие. Пушкин, наоборот, противопоставляет себя самодержавию. Уклонившись в августе 1834 года от участия в торжестве открытия Александровской колонны - памятника императору Александру I, Пушкин пишет о своем памятнике нерукотворном:

Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа.

Не самодержавие, а народ для Пушкина главная действенная сила. Пушкин верит, что именно народ оценит его: к памятнику поэта "не зарастет народная тропа".

Пушкин противопоставляет державинское время своему "жестокому" веку: он смело заявляет, что в этот свой жестокий век восславил свободу и "милость к падшим" - томившимся на каторге декабристам - призывал.

Наконец, Державин, как и Гораций, готов принять из рук музы лавровый венок и украсить им свое чело.

Пушкин, напротив, призывает музу "не требовать венца" и, провозглашая полную свободу поэта, равнодушно принимать "хвалу и клевету" и "не оспоривать глупца".

Четвертая строфа стихотворения, в которой Пушкин говорит о свободе, первоначально вылилась из-под его пера в таком виде:

И долго буду тем любезен я народу, Что звуки новые для песен я обрел, Что вслед Радищеву восславил я свободу И милосердие воспел.

Пушкин имел здесь в виду написанную Радищевым "Вольность" - революционный гимн, в котором были стихи

О вольность, вольность, дар бесценный, Позволь, чтоб раб тебя воспел.

Работая в 1833-1835 годах над своим "Путешествием из Москвы в Петербург", откликаясь этим на радищевское "Путешествие из Петербурга в Москву", Пушкин, конечно, обратил особое внимание на следующие мысли Радищева:

"Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего принесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и вовеки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит в устах народных за необозримый горизонт столетий". И далее: "Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты славен".

Эти строки, обращенные Радищевым к Ломоносову, можно до известной степени считать также навеянными одой Горация...

Мы приводим здесь широко известное пушкинское стихотворение полностью, чтобы читатель мог сравнить его с другими переложениями оды Горация и видеть, насколько творение Пушкина звучнее, ярче, блистательнее, вдохновеннее.

Exegi monumentum

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру - душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит - И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгуз, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я Свободу И милость к падшим призывал. Веленью божию, о муза, будь послушна, Обиды не страшась, не требуя венца, Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца.

Само собою разумеется, что николаевская цензура не разрешила печатать в этом виде пушкинское стихотворение. Оно было опубликовано лишь в 1841 году, в посмертном издании произведений поэта, с исправлениями Жуковского. Стремясь провести стихотворение через цензуру, Жуковский исказил пушкинский текст.

"Александрийский столп" в первой строфе стихотворения он заменил "Наполеоновым столпом", имея, очевидно, в виду Вандомскую колонну в Париже. Но этим он лишь усилил звучание пушкинской мысли, ибо ни в какое сравнение с гением Наполеона не мог идти "воспитанный под барабаном" "лихой капитан" Александр I.

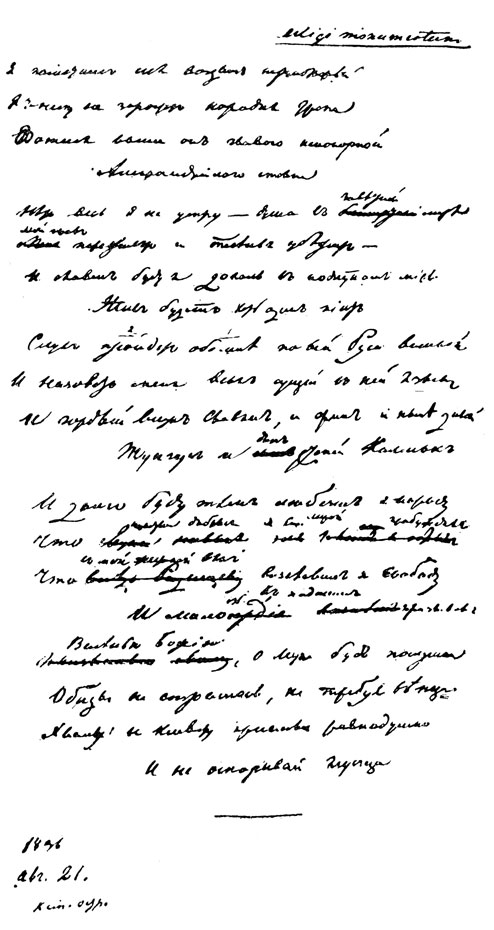

'Я памятник себе воздвиг нерукотворный...' Автограф

Была искажена Жуковским и четвертая строфа:

И долго буду тем народу я любезен, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что прелестью живой стихов я был полезен И милость к падшим призывал.

В таком виде строфа была высечена на памятнике Пушкину, в Москве и лишь после революции восстановлена в первоначальной авторской редакции.

Тема Горациевой оды привлекла к себе и внимание Маяковского. Стоя перед памятником Пушкину в Москве, он говорил:

Мне бы памятник при жизни полагается по чину. Заложил бы динамиту - ну-ка, дрызнь! Ненавижу всяческую мертвечину! Обожаю всяческую жизнь!

И в первом вступлении в поэму "Во весь голос":

Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. Мой стих дойдет, но он дойдет не так,- не как стрела в амурно-лировой охоте, Не как доходит к нумизмату стершийся пятак и не как свет умерших звезд доходит. Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою - ведь мы свои же люди,- пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм.

Так идею о бессмертии поэта отразил в наши дни поэт советской эпохи...

|

ПОИСК:

|

© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'