"Медный всадник",- все мы находимся в вибрациях его меди"

Эти слова занес в записную книжку (и подчеркнул) Александр Блок 26 марта 1910 года. Было это на докладе Вячеслава Иванова о символизме в стенах Общества ревнителей художественного слова. Не совсем понятно - принадлежат эти слова докладчику или самому Блоку. В устах докладчика они были бы вполне уместны - именно ему принадлежало стихотворение, позаимствовавшее заголовок пушкинской поэмы и окрасившее для целого поэтического поколения восприятие событий 1905 года. Поэт вопрошает пророчицу Сивиллу, повторяя интонацию пушкинских "Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы":

...Что, седая, ты бормочешь? Ты грозишь ли мне могилой? Или миру смерть пророчишь? Приложила перст молчанья Ты к устам - и я, сквозь шепот, Слышу медного скаканья Заглушенный тяжкий топот... Замирая, кликом бледным Кличу я: "Мне страшно, дева, В этом мороке победном Мед но скачущего Гнева..." А Сивилла: "Чу, как тупо Ударяет медь о плиты... То о трупы, трупы, трупы Спотыкаются копыта..."

Любовь к пушкинской поэме Блок получил как семейное наследство*. Его мать в 1880-е годы написала рассказ "То было раннею весной", оставшийся неопубликованным. Герои там встречались на набережной у Университета - "и стремительно неслась к нам навстречу царственная фигура "Медного всадника". Героиня говорит: "Наступала "белая ночь". А я люблю белые ночи. И про себя я повторяла "Прозрачный сумрак <...> и светла Адмиралтейская игла", хотя иглы этой мне совсем не было видно". Один мемуарист запомнил эту же цитату в устах отца поэта - в карете на Николаевском мосту.

* (О различных отражениях "Медного всадника" в творчестве Блока говорится подробно в работе З. Г. Минц "Блок и Пушкин" (133).)

Но кто эти "все мы" в блоковской записи? Ведь когда он начертал эту фразу, перед ним были взволнованные и скучающие, скептические и петербужски-непроницаемые лица конкретных людей, членов Общества ревнителей художественного слова. Вглядимся и мы в эти лица - перед нами читатели "Медного всадника", принадлежащие к одному поколению.

Вот глядящий исподлобья, завешенный сбитой и выбившейся копною черных волос Владимир Николаевич Княжнин-Ивойлов, остроумный, падкий до полемики - и тогда он выпускает иглы, как ерш, насупливается и морщится. Его называют "русским интеллигентом в лучших чертах этого типа". Блока он впервые увидел здесь, в Обществе ревнителей, в комнате с окнами на темную Мойку, а потом стал "добрым приятелем" его (как назвал его сам Блок). Мало кто знает, что этот вихрастый ворчун, кропотливый библиограф и собиратель,- еще и поэт, посвятивший себя почти только одной теме - Старому Петербургу. Книге его стихов не суждено было выйти. Его стихотворная "физиология Петербурга" рассеяна по страницам журналов десятых годов.

Когда вышло издание "Медного всадника" под редакцией П. Е. Щеголева, Княжнин откликнулся на него одной из самых необычных пушкиноведческих рецензий в русской литературе, не рецензией даже - сбивчиво-взволнованной, насупленной и ершистой исповедью читателя:

"Я не пушкинист и ученого о Пушкине не берусь сказать. Но, смею думать, люблю "Медного всадника" не менее, чем почтенное сословие пушкинистов. Доброго им здоровья и в трудах благого поспешенья! Однако большая часть из них прибыла в СПБ из Полтавы, Одессы, Воронежа и т. д. и т. д. Я же, чувствую это, связан с "Медным всадником" и кровно и душевно, так как кровно и душевно связан с С.-Петербургом, ибо коренной питерский человек, до 21 года не знавший иной обстановки, иного окружения, кроме этого города и его окрестностей. А Россия - все-таки совсем иное. Я знаю этот город и помню его еще с тех пор, когда имел честь состоять в числе петербургских ушкуйников - в уличных мальчишках. Наводнения, январские и майские парады, рождественский и вербный торг в Гостином, балаганы, похороны, свадьбы, катки, игры в скверах, воинственные набеги на соседние дворы, драки, уличные происшествия, ловля плывущих по Фонтанке дров "пикалкой" (короткое полено на веревке со всаженным в него острым гвоздем), акафисты в Троицком подворье, осенняя заготовка капусты в сараях и варка варенья, архитектура Росси на Театральной улице и Невский, и зеленовато-алые вечера и рассветы, и ветер с моря, и долгие прогулки позже с фотографическим аппаратом, альбомом и записными книжками, в то время, когда <...> едва начинался "Мир искусства", не ведомый еще совершенно,- какая бесконечная во всем этом прелесть! И, перебирая весь этот опыт, разве нельзя сказать, что он развивает такое чутье к городу, какого одни изучения, от ума, не дают и не дадут? Многое собрано об этом реальнейшем и, стало быть, фантастичнейшем городе. Художники сделали более всего. Но из поэтов - только Пушкин и Гоголь. И был бы им конгениален Андрей Белый в своем "Петербурге", если б... не засиделся в теософских девках. Он не полюбил Петербурга, и Петербург не раскрылся ему. Мудрой любви исполнена пушкинская повесть, и тысячи воспоминаний и переживаний о родном городе слетают на меня в момент чтения" (76).

Монолог Княжнина прозвучал уже в другой литературной эпохе. Рецензия его соседствует на журнальной странице с первым откликом на фурмановского "Чапаева". Выпалив свою дань признательности пушкинской поэме, Княжнин тихо и незаметно ушел из литературы в музейные хлопоты. Он умер в родном городе в блокаду в 1942 году.

Чрезвычайно тонкий, с узкими, чуть покатыми плечами и поднятой на высокой крепкой шее узкой головой, с ослепительным фарфоровым блеском кожи и с резкими очертаниями мужественного лица "перламутровый мальчик" Николай Владимирович Недоброво. Блок знал его с той поры, когда они вместе готовились к выпускным университетским экзаменам. До окончания гимназии Недоброво жил в Харькове, но, приехав в Петербург, стал истым петербуржцем и запомнился современникам как олицетворение петербургского вкуса и тона. Мемуарист назвал его "домочадцем литературы" и дал два-три точных штриха: "Язвительно-вежливый петербуржец, говорун поздних символистских салонов, непроницаемый, как молодой чиновник, хранящий государственную тайну". Поселившись в столице, он прошел все искусы "петербургоборчества", писал стихи вроде:

Нас - было время - легкокрылой Европой замутил угар И вырос из болот унылый И стройный каменный кошмар. Не видно нив и слез отсюда, И мысль, возникнувшая здесь, Туманится над жизнью люда, Бессилия и яда смесь.

Но этот искус он преодолел. Наезжавший к нему из Харькова приятель юности Александр Белецкий, впоследствии видный советский филолог, вспоминал: "...спутник, друг и поэт, глашатай красот Петербурга, нетерпеливо влечет <...> к живым расцвеченным гравюрам, где красный цвет зданий сочетается с черными штрихами садовых решеток и голых веток, увешанных гирляндами снежных пушин,- вдоль по строгим, струною вытянутым набережным, переулкам и улицам. Девятисотые годы уступили вдруг восьмисотым: не друг-поэт, а сам Пушкин водит приятеля, приезжего из какой-нибудь Черниговщины, по просторнейшим площадям, скандируя с металлической четкостью:

Люблю, военная столица, Твоей твердыни дым и гром...

и чудо! Столица снова становится надменной <...> А не страшащийся студеного ветра неиссякаемый фонтан друга струится и дальше:

Когда полнощная царица Дарует сына в царский дом"

(90, 399).

Эта преданность "Петра творенью" стала определять литературную позицию и даже, можно сказать, литературную политику Недоброво. В 1913-1914 годах он руководил Обществом поэтов (сам он был и поэтом, и глубоким критиком, и тонким стиховедом). Начинающие стихотворцы, подавшиеся в Общество поэтов, вроде решительно неведомого Ивана (не Бориса) Садовского, норовили сочинять в таком духе:

Так улицы слились в кошмарный миг один. А у конца одной, где сдавленным теченьем Стремительнее жизнь лилась в сырой туман, Нежданно вырастал пугающим виденьем С закованной душой безмолвный великан. И будто это он одним волшебным словом Из тьмы рожденный миф, как маг, заворожил, А на коне и сам в своем убранстве новом, В тяжелой, каменной недвижности застыл...

Завершалось стихотворение обращением к "городу колдовства":

Ты создан, чтоб тебя в одно и то же время Любить и проклинать с безумною тоской.

В ответ на такой "оппортунизм" Недоброво поместил предостережение в повестке одного из последующих заседаний, посвященного "красоте Петербурга": "Совет Общества предуведомляет, что стихи о Петербурге на тему "месту сему быть пусту" едва ли соответствовали бы духу предполагаемого заседания".

В десятые годы Недоброво житейски, да и литературно от Блока отдалился. Из наследия "Медного всадника" каждый выбрал для себя свое: Блок - "страшный мир", Недоброво - пафос неколебимой архитектурности. "Россия представляется мне гораздо менее пестрой, чем Вам, но более архитектурной",- писал он Блоку в 1911 году (116, т. 92, кн. 2, 295).

Николай Владимирович Недоброво умер от туберкулеза в Ялте в 1919 году.

Грациозно-ленивый Сергей Ауслендер... Его рассказы из жизни старого Петербурга все больше входят в моду. Он живописует "красоту Петербурга", открытую мирискусниками. Для него - это "город гениальных декораций": "О, эти прямые, многоверстные, широкие проспекты, предназначенные для торжественных процессий и церемониального марша! О, эти гигантские просторы площадей, где можно делать смотр целым армиям. Тяжелые глыбы дворцов. Каменные всадники на памятниках - императоры и полководцы. Тусклое золото куполов Исаакия над мраморными громадами колонн, разве вся эта пышная красота не говорит о величии власти?

"Город казарм", скажет язвительный враг. Да, казарм. Город гвардии и преторианцев. Но разве власть когда-нибудь опиралась на что-нибудь иное, как не на штыки солдат?

<...> Только с благородным шампанским могу сравнить опьянение Петербурга, движения становятся более четкими и верными, ноги будто сами скользят в легком танце по зеркальным тротуарам Невского и Морской, мысли острее и ярче, мечты смелее, и ничем не выдать этого опьянения: так же ловко одет котелок, безукоризненно завязан галстук, только в глазах блеск мечтательного безумия. <...> Все скрыто легкой вуалью бледно-опалового тумана, все призрачно, настоящее становится призраком, и призрак - действительностью. <…>

Идешь, поглощенный суетой деловых забот, спешишь <...> и вдруг на углу случайно поднимешь глаза и увидишь сквозь арку площадь, угол желтого с белым дома, чугунную решетку канала, подстриженные ровно деревья, будто картину гениального мастера, познавшего всю божественную прелесть гармоничности и обладающего четким твердым рисунком. Сотни, тысячи самых разнообразных картин рисует Петербург тому, у кого есть зоркий глаз для красоты" (147).

Проза Ауслендера - это как бы описание иллюстраций к чужим книгам, импровизация на темы графики "Мира искусства". И неизбежна ее популярность среди петербургской молодежи, спешным порядком приобретающей вкус ко всяческой "вторичности", к отражениям отражений. Но и непитательность этого чтива вскоре даст себя знать. Через пять лет молодой художник напишет Блоку о былых увлечениях: "...научился любить Петербург - Сомов, Бенуа, Добужинский заняли место Нестерова. Возник ряд новых переживаний, заслонивших старые, и я быстро пошел по пути, приведшему к смакованию Ауслендера, чьи рассказы, почему-то мне кажется, все-таки не искусство" (106, 93). Еще меньше нравилась эта бледная словесная тень изысканных эстампов самому Блоку, который уже заглядывал в "страшный мир". В 1913 году Блок говорил композитору М. Ф. Гнесину: "Петербург был прекрасен, когда никто не замечал его красоты, и все плевали в него; но вот мы воспели красоту Петербурга. Теперь все знают, как он красив, любуются им, восхищаются! И вот, уже нет этой красоты,- город уже омертвел, красота ушла из него в другие какие-то новые места. Красота вообще блуждает по миру..." В том же году он отрезал: "Произведения Ауслендера не вызывали во мне глубоких чувств, я ничему у него не научился". Ауслендер постепенно стал для своих былых литературных соратников как бы олицетворением, символом легкодоступной стилизации. В марте 1911 года дома у Вячеслава Иванова Блок прочел вступление ко второй главе "Возмездия", где прямо обратился к пушкинскому Вступлению:

(Сон, или явь): чудесный флот, Широко развернувший фланги, Внезапно заградил Неву, И сам Державный Основатель Стоит на головном фрегате Как в страшном сне, но наяву: Мундир зеленый, рост саженный, Ужасен выкаченный взгляд; Одной зарей окровавленны И царь, и город, и фрегат... Царь! Ты опять встаешь из гроба Рубить нам новое окно? И страшно: белой ночью - оба- Мертвец и город - заодно...

И Сергей Городецкий писал ему на следующий день: "Александр III изображен великолепно и, что самое главное, по-своему. <...> Не то с Петром. Сейчас уже есть шаблон мыслить о Петре - Серов, Добужинский и, наконец, Ауслендер. У тебя есть один образ прямо оттуда: выкаченные глаза <...> фигура уже известная. Не найдешь ли нового чего? Все дело в какой-нибудь новой гениальной мелочи" (116, т. 92, кн. 2, 52). Блок не стал искать "чего гениального", но заподозренные в "ауслендеровщине" стихи из поэмы удалил.

Сам Сергей Городецкий... У него фальконетовский монумент мелькает то там, то сям - в стихах и в прозе. "Петр выше вздымался со своей дозорной скалы, дальше простирал судьбой устремленную руку, шире озирал чужеземную жизнь и родные пустыни" (61, 84). В "Петербургских ямбах" он призывал Всадника покарать петербургских обывателей в котелках:

<...> Свершились гневные мечтанья. Два века мигом протекли. И всадник с буйственною дланью Застыл, считая корабли. <...> О, если б, если б опустилась Она на эти котелки! Ужель такая правда снилась Пустыням избранной реки?

Героини Городецкого интересничают тем же петровским культом. Вот одну из них обдувает морской ветер, как будто тут "кусок прежнего болота":

"- В такую погоду я чувствую Петра,- говорит Дарья,- я вижу, как он строит город. Петербург еще не построен. Я тоже рабочий, а кругом пустырь, и вот этот самый ветер с чужого моря и такой же сумасшедший мокрый снег. Вот!

Целая пригоршня хлопьев ударила ей в лицо.

- Даже больно!- крикнула она.- Но это ничего. Я чувствую великолепную волю в этом ветре, такую же, как в Петре. Ветер меня приближает к нему" (61, 48). Впрочем, это не было открытием эпохи символизма.

Знаменитые, огромные, воспетые и проклятые поэтами глаза Михаила Кузмина... Художник до мозга костей - говорил о нем Блок. И еще говорил, что таких поэтов, как Кузмин, на свете сейчас очень немного. Кузмин живет в это время на "Башне" Вячеслава Иванова, в эпицентре толков и прений о "петербургском мифе". Андрей Белый, поживший немного на "Башне" (он приезжал читать доклады в Обществе ревнителей), сопрягает его в альбомном экспромте с символом кружкового культа:

О том, как буду я с тоскою Дни в Петербурге вспоминать, Позвольте робкою рукою В альбоме Вашем начертать. О Петербург! О Всадник Медный! Кузмин! О, песни Кузмина!..

Но колобком убегавший от грандиозных и роковых проблем русской жизни Кузмин хранил загадочное, если не равнодушное молчание по всем "главным" вопросам. Так он избегал и темы Медного всадника - именно потому, что не любил "вибрировать" в унисон. Петербург, "противный, трижды противный город", вызывал у него временами какое-то брезгливое "ужо тебе!": "Ты хорош был бы только заброшенный, чтобы в казармах обедали солдаты, и няньки с детьми в капорах уныло бродили по пустым и прямым аллеям Летнего сада".

В его романе о Калиостро знаменитый сицилийский ясновидец прибывает в Петербург XVIII века и ощущает то же, что и щеголяющие усталостью от культуры петербуржцы 1910-х годов: "...полные воды Невы и каналов, широкие перспективы улиц, как реки, ровная зелень стриженых садов, низкое стеклянное небо и всегда чувствуемая близость болотного неподвижного моря - все заставляет бояться, что вот пробьют часы, петух закричит, и все: и город, и река, и белоглазые люди исчезнут и обратятся в ровное водяное пространство, отражая желтизну ночного стеклянного неба..."

Впрочем, ему доводилось писать стихи на случай, и в стихотворении "Пушкин", оглашенном на том самом заседании Дома литераторов, когда Блок читал "О назначении поэта", Кузмин не ушел от дежурного перечисления:

Москва и лик Петра победный, Деревня, Моцарт и Жуан, И мрачный Герман, Всадник Медный И наше солнце, наш туман!

Долговязый Петр Потемкин... Блок, кажется, недолюбливает этого "испытаннейшего остряка", тоже откликающегося на дрожь фальконетовской меди. Потемкин сочинил пародию на сегодняшнего докладчика - как тот написал бы о Петре:

Простерши длань, как вестник божий, Он внемлет зову хляби стремной. Речет о нем пиит прохожий: "Се Россов кормчий иноземный".

И в своей стихотворной повести из современной жизни Потемкин повел героя по торцам пушкинской поэмы:

<...>Не видя бешеных моторов, Не слыша яростных гудков, Ни тумаков, ни бранных слов, Не замечая злобных взоров, В любой момент упасть готов На серокаменные плиты, Он шел понурый и сердитый, И вот, дойдя до берегов Невы, закованной в граниты, Где скачет медный полубог, На белом облаке чернея, Он наконец свалился с ног В объятья доброго Морфея. <...> О, медный конь! Твой львиный мах Через Неву тебя не бросит; Напрасно всадник впопыхах Тебя над пропастью заносит. Не простучит по мостовой Твое тяжелое копыто. <...> Но каждый раз, когда с твоим Мой взор униженный встречался, Ты, обуян порывом злым, Мне оживающим казался. И я, трусливый, уступал Твоим следам мою дорогу, И страх сменяя на тревогу, Полета сказочного ждал. <...> Я проходил тревожно мимо И, как и прежде, ждал прыжка, Но ты, скача неутомимо, Был неподвижен. Знать, крепка Узду держащая рука!

Потемкинские вариации - симптом интересного историко-литературного явления, той тенденции, которая чуть позднее дала себя знать у акмеистов. Стихи строились из готовых "блоков", сводили воедино элементы из разрозненных словесных шедевров прошлого. У Потемкина это делалось еще неловко, он оперировал слишком крупными деталями. В другой своей поэме он даже должен был прибегнуть к сноске-извинению: "Да простит мне читатель бледный пересказ своими словами "Египетских ночей" и "Тамары", но он мне был нужен для развития темы; может быть, проще было отослать читателя к подлинникам?"

Поэма Потемкина, пожалуй, и не стоила бы пристального внимания, если б не было в ней одной существенной обмолвки - "страх сменяя на тревогу". Это очень важные слова. Ведь потому и пестовали блоковские современники "миф" о карающем Медном всаднике, что, вживаясь в сюжет "петербургской повести", в катастрофическую ситуацию, отождествляя себя с бедным Евгением и одновременно с его царственным преследователем, они пытались преодолеть необъяснимый и навязчивый страх жизни, "страшный мир", как назвал его Блок вовсе не в бытовом смысле этого слова. Поэты вступали в область ужаса и тем изживали его. Внутри страха им становилось "не страшно". Ритм пушкинского стиха, ритм постоянно возвращающегося и с заданностью часового механизма воспроизводящего себя мифа облагораживали страх, преображали его в тревогу, помогали обрести мужественно-тревожный взгляд на непроглядный ужас жизни.

Граф Алексей Николаевич Толстой... Он еще в юношеской тетради писал о Петре - набросок "Черный всадник". Через девять лет тень Медного всадника возникнет на первой странице его романа "Сестры": "То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался со скалы и скакал по камням Медный император". А в кабинете писателя Бессонова, похожего на Блока, как фоторобот похож на портрет, Толстой повесит маску того же императора: "...будто усмехалась стиснутым ртом и закрытыми веками любимая в то время всеми поэтами маска Петра Первого".

Толстой был среди тех молодых поэтов, по чьей инициативе и возникло Общество ревнителей. Еще один из них скажет десять лет спустя:

И сразу ветер знакомый и сладкий, И за мостом летит на меня Всадника длань в железной перчатке И два копыта его коня.

Василий Гиппиус... Блок знает его с детства, он - брат университетского приятеля Блока. Одно его стихотворение очень понравилось Блоку. Гиппиуса в Общество рекомендовал Пяст, и Блок как член Правления присоединился к рекомендации. Гиппиус - мастер виртуозных стиховых экспромтов, за которые Пяст назвал его "изысканнейшим версификатором". Он удивительно чувствует смысловое строение стиха, и разборы, которые он слышит на занятиях Общества, помогают ему развить это чувство до скрупулезной филологической методики. Вот почему впоследствии ему дано будет вычленить в ткани некрасовского стиха последовательный полемический слой - полемику с "Медным всадником". В "Несчастных" (1856) Некрасов прямо обращается к автору "Медного всадника":

О город, город роковой! С певцом твоих громад красивых, Твоей ограды вековой, Твоих солдат, коней ретивых, И всей потехи боевой, Плененный лирой сладко-струнной, Не спорю я: прекрасен ты В безмолвьи полночи безлунной, В движеньи гордой суеты!

Гиппиус проявил в некрасовском стихотворении те места, где автор обозначает свою задачу в противопоставлении одическим хвалам Пушкина. Пушкинское "И блеск, и шум, и говор балов" вызывает некрасовское:

Душа болит. Не в залах бальных, Где торжествует суета, В приютах нищеты печальных Блуждает грустная мечта,

а пушкинские "девичьи лица ярче роз" оттеняются выдержанной совсем в другом колорите - в прямом смысле этого слова - "недовольной нищетой":

Как будто появляться вредно При полном водвореньи дня Всему, что зелено и бледно, Несчастно, голодно и бедно, Что ходит, голову склоня!

(55, 243)*

* (Полемику с Вас. В. Гиппиусом об отношении некрасовского текста к пушкинскому читатель найдет в книге Корнея Чуковского "Мастерство Некрасова".)

...Алексей Ремизов. Родом москвич. Щемящей, пронзительно-тоскливой нотой отозвался в нем "город мечты о человеческом счастье и воле - Петербург с проспектами, Медным всадником, с белой ночью и любимым, душу томящим, желтым осенним туманом...". В это время Ремизов писал повесть-исповедь "Крестовые сестры", проникнутую "огорчением против мира". Герой повести, выгнанный со службы бухгалтер Маракулин, будущий самоубийца, докладывает фальконетовскому монументу об ужасах российской жизни, снимает шляпу и кланяется.

Среди слушателей доклада есть и незнакомые Блоку лица...

Вот сосед Василия Гиппиуса. Мечтательный сероглазый студент второго курса университета. Он пишет стихи, подражает символистам, эпиграфы берет у Блока. Посылает стихи в "Весы", но - безрезультатно. После доклада Вячеслава Иванова выступает в прениях, возражает. Но Блоку имя Виктора Максимовича Жирмунского еще ничего не говорит, и он не заносит это в свою книжку.

Этот студент на всю жизнь останется проникнутым той же тайной вибрацией пушкинского текста. И ему будет дано улавливать самые смутные отголоски пушкинской повести в стихах своих современников - так услышал он тяжело-звонкое скаканье Медного всадника в "Поэме без героя" Ахматовой:

...Бал метелей на Марсовом поле, И невидимых звон копыт, И безмерная в том тревога, Кто лишь смерти просит у бога, И кто будет навек забыт.

Позднейший исследователь счел, что в выделенном стихе недостаточно формальных оснований, чтобы заслужить звание цитаты из Пушкина. "Это просто копыта коня из Апокалипсиса",- возражает он Жирмунскому.

Интуиция сверстника Ахматовой уловила более тонкие обертоны текста. В 1910-е годы пушкинское жизнесозерцание в "Медном всаднике" воспринималось под знаком его же "Стихов, сочиненных ночью, во время бессонницы", где в черновиках есть и "топ небесного коня", и "топот бледного коня". Для Ахматовой, которая воспела и прокляла свою бессонницу:

Уж я ль не знала бессонницы Все пропасти и тропы, Но эта как топот конницы...-

пушкинский Медный всадник и был двойником Всадника Апокалипсиса. Она и подчеркнула пушкинский источник "звона копыт", отослав в следующем стихе к "шуму внутренней тревоги", которым был оглушен Евгений (эти пушкинские строки в быту Ахматова любила цитировать в применении к себе). Она с радостью занесла в свою записную книжку мнение давнего друга, М. А. Зенкевича, о том, что по фантастике "Поэма без героя" приближается к "Медному всаднику". И после этого навсегда внесла в свою поэму пушкинский подзаголовок - "петербургская повесть". Мысль В. М. Жирмунского проникла в глубину ахматовского текста и оживила завуалированную цитату. Это проникновение не составило для него большого труда - он был человеком, дышавшим самим воздухом десятых годов.

Всматриваясь в эти лица, Блок не мог не вспомнить еще одно - грустные, как бы усталые глаза с полуопущенными веками и голос -

И этот голос, нежный и зловещий, Уже читающий стихи...

Утрата еще болезненно-свежа. Сидит на заседании сын ушедшего поэта, тоже пишущий стихи (не без влияния Блока):

Кто знает сны потухших зданий? Кто разгадает до утра В часы метельных волхвований Мечту чугунного Петра?

За четыре месяца до этого заседания Блок слышал в этом же помещении, как читал пушкинские стихи он, покойный,- Иннокентий Анненский. Автор "Тихих песен" и "Кипарисового ларца" вел в Обществе ревнителей художественного слова курс лекций "Ритмы Пушкина и их судьба в нашей позднейшей лирике". Может статься, в его устах звучали фрагменты "Медного всадника" - во всяком случае, В. Н. Княжнину, который видел и слышал Анненского только в стенах Общества ревнителей, тринадцать лет спустя, по выходе щеголевского издания, первым делом вспомнилось: "Я знал несравненного чтеца пушкинских стихов, единственного, которого слушали с затаенным дыханием. Вот если бы он - Иннокентий Федорович Анненский - мог прочесть эту вещь в неизвестном ему варианте!.."

Тема "Медного всадника" окрасила литературные взаимоотношения Анненского и Блока.

В 1904 году Блок написал, а в 1907 - впервые напечатал стихотворение "Петр":

Он спит, пока закат румян, И сонно розовеют латы, И с тихим свистом сквозь туман Глядится змей, копытом сжатый. Сойдут глухие вечера, Змей расклубится над домами. В руке протянутой Петра Запляшет факельное пламя. Зажгутся нити фонарей, Блеснут витрины и тротуары. В мерцаньи тусклых площадей Потянутся рядами пары. Плащами всех укроет мгла. Потонет взгляд в манящем взгляде. Пускай невинность из угла Протяжно молит о пощаде: Там, на скале, веселый царь Взмахнул зловонное кадило, И ризой городская гарь Фонарь манящий облачила! Бегите все на зов! на зов! На перекрестки улиц лунных! Весь город полон голосов, Мужских - крикливых, женских - струнных! Он будет город свой беречь. И, заалев перед денницей, В руке простертой вспыхнет меч Над затихающей столицей.

Стихотворение казалось дерзким: император руководил ночным развратом. Блок довел до предела сочетание таинственности и городской обыденности, имперской торжественности и "балаганчика". Он подсветил ироническим светом то представление, которое старались культивировать в себе петербуржцы: памятник Фальконе ежеминутно распоряжается всем, что творится в городе. Так и описана Нева в заурядных стишках 1886 года:

<...> Вот потянулась вдоль реки С дровами барка. Дунул ветер, Как бы по манию руки Того, кто гордо, величаво Сидит на бронзовом коне И смотрит пристально и важно С заветной думой в глубине. Нева запенилась. Вздымаясь, По ней запрыгала волна. Какого дивного величья Нева петровская полна!

Анненский выделил этот смысловой мотив блоковского стихотворения, когда подробно разбирал его в своей предсмертной статье "О современном лиризме": "Я нарочно выбрал это прозрачное стихотворение. Оно никого не смутит ни педантизмом, ни тайнописью. Но чтобы пьеска понравилась, надо все же отказаться, читая ее, от непосредственных аналогий с действительностью. "Веселый царь взмахивает зловонное кадило" - как образ, т. е. отражение реальности, это, конечно, нелепо. <...> Мысль и жизнь скрестились. А мы так привыкли, чтобы Петр на Сенатской площади и точно царил, что мысль о том, что все эти смены наших же петербургских освещений и шумов зависят тоже от него, от его указующей и властной руки,- ну, право же, поэт просто не мог не выделить эту мысль из перекрестных мельканий восприятия и отражения. Подчинитесь хоть на минуту этой смене,- ведь вас же ничто не дразнит, не дурачит, не оскорбляет,- дайте немножко, чуть-чуть себя загипнотизировать. Да и нельзя иначе. Этого требует самая плавность и музыка строф. <...> Хорошо - но зачем же свистит змей? Ведь змей из меди не может свистать! Верно, но не менее верно и то, что этот свистел, пользуясь закатной дремотой всадника. Все дело в том, что свист здесь - символ придавленной жизни. Оттуда же и это желание "глядеться" сквозь туман. Свистом змей подает знак союзникам, их же и высматривает он, еще плененный, из-под ноги коня.

Змей и царь не кончили исконной борьбы. И в розовом заволакивающем вечере тем неизбежнее чувствуется измена и высматривание. Но вот змей вырастает. Змей воспользовался глухотой сторожа, который сошел с вышки, на смену дремлющему Петру, и он - "расклубился" над домами. Это - и его жизнь теперь, и не его. Вспыхнувшее пламя между тем открывает одну руку Петра. А змей снизу, из-под копыта, где остается часть его раздавленности, все еще продолжает творить.

Вот отчего

...Невинность из угла Протяжно молит о пощаде.

Но появившаяся луна наполнила улицы и площади Петербурга новой жизнью, и теперь кажется, что весь город стал еще более призрачным, что он стал одним слитием и разлитием ночных голосов. Зато все заправдашнее, все бытное ушло в одного мощного хранителя гранитов, что самая заря, когда она сменит, наконец, ночь, покажется поэту лишь вспыхнувшим мечом во все той же, неизменно приковавшей к себе утомленные глаза его, руке медного всадника" (16, 339-340).

"Змей и царь не кончили исконной борьбы..." Анненский точно уловил тревожившую Блока мысль - в рукописи стихотворению предшествовал эпиграф из Книги Бытия, где змей, искусивший Еву, выслушивает слова: "И вражду положу между тобой, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту". Многообличный и неистребимый змей в блоковском стихотворении превращается в клубы городских дымов - "расклубится над домами". И та же тревога - в стихотворении Блока, написанном в день объявления "свобод" царского манифеста, 17 октября 1905 года, в день, когда Петербург был разукрашен национальными флагами:

Вися над городом всемирным, В пыли прошедшей заточен, Еще монарха в утре лирном Самодержавный клонит сон. И предок царственно-чугунный Все так же бредит на змее, И голос черни многострунный Еще не властен на Неве. Уже на домах веют флаги, Готовы новые птенцы, Но тихи струи невской влаги, И слепы темные дворцы. И если лик свободы явлен, То прежде явлен лик змеи, И ни один сустав не сдавлен Сверкнувших колец чешуи.

Три месяца спустя после того, как было написано это блоковское стихотворение, в Петербург приехал Валерий Брюсов. Он тоже сочинил стихотворение "К Медному всаднику" (в рукописи "К кумиру"). Но Брюсов иначе прочел символику фальконетовского монумента (его вдохновил пессимизм тютчевского стихотворения "14 декабря 1825 года"):

В морозном тумане белеет Исакий. На глыбе оснеженной высится Петр. И люди проходят в дневном полумраке, Как будто пред ним выступая на смотр. Ты так же стоял здесь обрызган и в пене, Над темной равниной взмутившихся волн; И тщетно грозил тебе бедный Евгений, Охвачен безумием, яростью полн. Стоял ты, когда между криков и гула Покинутой рати ложились тела, Чья кровь на снегах продымилась, блеснула И полюс земной растопить не могла! Сменяясь, шумели вокруг поколенья, Вставали дома, как посевы твои... Твой конь попирал с беспощадностью звенья Бессильно под ним изогнутой змеи. Но северный город - как призрак туманный, Мы, люди, проходим, как тени во сне. Лишь ты сквозь века, неизменный, венчанный, С рукою простертой летишь на коне.

Последующему поэтическому поколению трагическое пророчество Блока оказалось ближе. М. О. Лопатто говорил в своем докладе: "Мотив змеи, извивающейся у ног, затронут у Брюсова, конечно, не без иносказанья. Но иносказанье вышло невпопад у москвича. Петербуржец Блок, внимательно изучивший монумент, нашел, что не попран, а только вьется у ног коня".

Когда Анненский сочинял свой "Петербург", он, конечно же, отталкивался от двух стихотворений Блока о Медном всаднике и змее (и еще он помнил соловьевское, столь памятное и Блоку: "О Русь! забудь былую славу: орел двуглавый сокрушен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен"):

...Сочинил ли нас царский указ? Потопить ли нас шведы забыли? Вместо сказки в прошедшем у нас Только камни да страшные были. Только камни нам дал чародей, Да Неву буро-желтого цвета, Да пустыни немых площадей, Где казнили людей до рассвета. А что было у нас на земле, Чем вознесся орел наш двуглавый, В темных лаврах гигант на скале,- Завтра станет ребячьей забавой. Уж на что был он грозен и смел, Да скакун его бешеный выдал, Царь змеи раздавить не сумел,- И прижатая стала наш идол.

При жизни Анненского у Блока был только один долгий разговор с ним. Но диалог продолжался - в цитатах из стихов Анненского, вошедших в стихи Блока, в размышлениях Блока на темы, заданные некогда Анненским. Приведя запись Блока 1916 года - "На памятнике Фальконета - толпа мальчишек, хулиганов, держатся за хвост, сидят на змее, курят под животом коня. Полное разложение. Петербургу - finis",- блоковед В. Н. Орлов резонно спрашивает: "Не припомнил ли при этом Блок стихи Иннокентия Анненского: "В темных лаврах гигант на скале завтра станет ребячьей забавой?"

И еще об одном человеке не мог не подумать Блок, когда записывал: "...все мы находимся в вибрациях его меди".

Евгений Павлович Иванов...

Он не был вхож в Общество ревнителей. Этот вечер он провел дома. Читал "Бой бабочек" - ту пьесу, в которой последний раз в своей жизни вышла на сцену Вера Комиссаржевская, умершая в начале февраля 1910 года. Еще набрасывал в дневнике стихи, очень под Блока. Комиссаржевская была третьей из сквозных тем его духовного бытия, Блок - второй. Первой был "Медный всадник".

Вспоминают современники:

В 1905-1912 годах в старом Петербурге, на Загородном, на Невском и Литейном проспектах, на Николаевской или Стремянной улицах можно было встретить человека среднего роста, ничего не видевшего вокруг себя, с развевавшимися из-под черной фетровой шляпы медно-рыжими волосами, с устремленными вдаль серыми - немного навыкате - глазами и огненно-рыжими усами и бородой; это был Евгений Павлович Иванов...

Соименник пушкинского героя, человек, на которого удары судьбы сыпались, как и на его литературного тезку, "гражданин столичный" с самой обыкновенной фамилией, он в своих странствиях по городу Петра вынашивал несколько излюбленных идей, которые были связаны с Медным всадником. В июне 1904 года он сообщал Блоку: "Еще - на вершину Исаакиевского собора слазил. Впечатление неизгладимое. "Его", "Медного всадника" видел с высоты". К Новому, 1905, году он послал Блоку открытку с видом Исаакиевского собора, Невы, фальконетовского памятника и Адмиралтейства. Над этой панорамой он надписал: "Милый и страшный Демон, сидящий на водах многих реки и ее протоков, вливающихся в море". И для Блока тема Петра и его города всегда была связана с образом Евгения Иванова (которого, по словам Блока, "корежило" от Медного всадника). В письмах к Иванову Блок отмечает все свои очередные "встречи" с памятником Петру, например, в октябре 1905 года, за несколько дней до того, как написано "Вися над городом всемирным...": "Петербург упоительнее всех городов мира, я думаю, в эти октябрьские дни. Когда я был в Исаакиевском соборе, вдруг открылись двери к Петру (рабочие носят доски), и мне пришлось выйти к Петру из самого темного и уютного прежде угла - от Божьей матери".

Знакомые подшучивали над Евгением Павловичем. Когда он в 1913 году собирался поехать в гости к А. Архангельскому в кубанскую станицу, А. Д. Скалдин писал Архангельскому: "Евгения же Иванова в Темрюк не впускайте, ибо в одиночку, без "Медного всадника" душа его не ходит (а "без души" кто же поймет его? Испугаются младенцы темрюкские), а Медного всадника в Темрюк не перетащишь - так или иначе, признайся, что штука трудная".

Евгений Иванов пытался охватить и осмыслить пушкинскую символику, накладывая ее на другие произведения русской литературы. Он, таким образом, в своих одиноких размышлениях в более резкой форме проделывал то, к чему тяготела вся русская литературная мысль на рубеже двух веков. Безостановочные ассоциации, которые приходили ему на ум, были весьма неожиданными. "Меня страшно увлекала идея "Медного всадника", связанного с наводнением в Петербурге,- писал он в своих позднейших воспоминаниях.- Этот образ Медного всадника связывается у меня с образом Демона мятежного, ищущего бури, "как будто в бурях есть покой". Эти слова Лермонтова, сказанные о парусе, я всецело относил к образу Демона и к "Медному всаднику", в бронзовой фигуре которого, взлетевшей на скалу, как на гребень волны, я чувствовал нечто захватывающее, нечто взлетевшее над бездной.

Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю.

Образ Медного всадника связывался у меня с бурей и революцией. Под простертою дланью Всадника поднимаются бурные воды и народы. "Мятежный ищет бури". Буря связывалась с морем, надвигающимся на город Всадника. В этом движении бурного моря на город я находил особый смысл..."

Сближал он Медного всадника и с мистическими наездниками Апокалипсиса, и, по-видимому, с Каменным Гостем - Недоброво записал в своем дневнике, что при первом знакомстве с Е. Ивановым тот спросил: "Верите ли вы, что в статуях есть жизнь?" Недоброво ответил: "Это трансцендентно".

Все эти уравнения со многими неизвестными - целая лестница отождествлений - составили содержание эссе Евгения Иванова "Всадник. Нечто о городе Петербурге", которое он много раз переписывал, с трудом пытаясь закрепить на бумаге суть своих переживаний. В июне 1905 года он писал Блоку: "За последнее время сильно опять принялся за Всадника; почти весь июнь: шаг вперед большой, кажется, окончательно нашел то неуловимое, что ловил вот уже полтора года и поймать не мог. Оттого говорю окончательно, что появилась утраченная чуть не с другого дня близость с первыми мыслями о нем". Наконец статья увидела свет в альманахе "Белые ночи", вышедшем в 1907 году. Он носил многозначительный подзаголовок "Петербургский альманах", и инициаторы его дали в сборник стихи, связанные с петербургскими реалиями - памятником Петру, сфинксами, белыми ночами. Инициаторы эти были Вяч. Иванов и Блок, который поместил своего "Петра" с посвящением Евгению Иванову. Эссе Е. Иванова предложил сам Блок. Сначала, когда он читал несколько разных вариантов его в рукописи, они ему не очень понравились - видимо, Блоку казалось, что разговоры Иванова на эту тему обещали нечто более глубокое. Но 30 апреля 1907 года он написал: "Просмотрел "Всадника". По-моему, хорошо".

"Речь здесь идет,- начинает Е. Иванов свою статью,- о двух Всадниках города, сидящего на водах многих реки Невы и ее протоков, вливающихся в море. Одного из Всадников Пушкин назвал "Медным всадником". <...> А за ним, за "Всадником Медным",- другой, "Всадник Бледный": он оглушен шумом внутренней тревоги, его смятенный ум не устоял против ужасных потрясений петербургских наводнений,- оттого он и бледный.

Он - Всадник, но сидящий не на звере-коне, а на звере мраморном верхом, на одном из "львов сторожевых", стоящих над возвышенным крыльцом углового дома на площади Петровой. ...Так "Всадник Бледный" следует за "Всадником Медным"".

Евгению Иванову приснилось, что он вошел в пушкинскую поэму. Это случилось в белую-бледную ночь: "В такую ночь блуждал и я, блуждал машинально, куда глаза глядят, "не разбирая дороги", останавливаясь на перекрестках улиц перед иными домами, на площадях и мостах. Меня точно тянула какая-то неведомая сила, которую я никак не мог объяснить себе, но которой повиновался в мучительном напряжении и тоске. <...>

Я чувствовал, что на меня напряженно смотрят, но я не знал, чьи это глаза, и шел, шел, не разбирая дороги, как Евгений, шел, куда глаза эти глядели".

Брат Евгения Павловича искусствовед Александр Павлович Иванов написал в 1905 году повесть "Стереоскоп". Блок очень ценил ее: "Думаю, что это, вместе с брюсовской прозой, принадлежит к первым в русской литературе "научным" опытам искусства, и глубоко приветствую это. Среди старых писателей намек на эти методы и на этот язык был только у Пушкина". Рассказчик повести входит внутрь пространства старой фотографии, которой был заряжен купленный по случаю стереоскоп. Он проникает в мертвый мир, в безжизненный Петербург прошлого.

"Всадник" писался в том же году и вольно или невольно перекликается со "Стереоскопом". Евгений Иванов вошел в застывшую навек картину и остановился между памятником Фальконе и особняком Лобанова-Ростовского:

"Полный все той же непонятной "сумрачной заботой", я уже шел домой, как вдруг внимание мое привлекло нечто.

На одном из "мраморных львов", стоящих у крыльца углового дома на Петровой площади, кто-то сидел бледный, бледный...

Он сидел без шляпы, руки сжав крестом, с глазами недвижно наведенными на край один за реку..."

Герой "Стереоскопа", проникший в минувшее, охвачен ужасом: "Не следует живому тревожить тот мертвый мир застывшего своим вторжением в его недра: тогда в тех недрах нарушаются таинственные равновесия, тревожится их священный и старинный покой; и дерзкий пришелец платится тогда за вторжение тяжким ужасом". Обладатель стереоскопа бежит, его преследует пришедший в движение автомат-кукла - старуха, соединившая в себе черты Медного всадника и Пиковой дамы. Герой Евгения Иванова тоже вынужден бежать от бледного наездника:

"Был ли это какой-нибудь сумасшедший, которому пришла в такую ночь нелепая мысль сесть верхом на мраморного льва, или почудилось мне Петербургское видение Бледного всадника, едущего за Медным, только вскрикнул я от ужаса и стремглав бежать пустился: всадник-то на меня был похож..."

Многих еще двойников "бледного всадника" встретил в эту белую ночь Евгений Иванов. И может быть, отчасти под его влиянием Блок тоже увидел "Медного всадника" отраженным в длинном ряде зеркал русской и нерусской литературы. Но были и другие толчки для этого. Блоковское "все мы" включало многих - в том числе Валерия Брюсова.

Осенью 1909 года вышел в свет третий том Венгеровского Пушкина со статьей Брюсова о "Медном всаднике". 2 октября 1909 года Блок писал Брюсову: "Я только что вернулся в Петербург из деревни. <...> Здесь уже второй день читаю ефроновского Пушкина, особенно - Ваши статьи о "Домике в Коломне" и "Медном всаднике"".

Чем была нова брюсовская статья? Трудно сегодня измерить степень ее новизны - наблюдения и формулы Брюсова вошли в расхожий и анонимный фонд позднейшего пушкиноведения, и сегодняшний литературовед, в очередной раз толкующий о роли межстиховых переносов в пушкинской поэме, или об изобразительной функции звукописи, или об устранении индивидуальных черт в облике Евгения в последовательном ряду авторских набросков, уже не ссылается на брюсовский приоритет. Но что могла сказать эта статья Блоку? Что привлекло его внимание?

Первое - Брюсов изложил наблюдения польских филологов о полемике Пушкина с Мицкевичем: "...на описании Пушкина сказалось влияние двух сатир Мицкевича <...>. Проф. Третьяк доказал, что Пушкин почти шаг за шагом следует за картинами польского поэта, отвечая на его укоры апологией северной столицы. Так, например, Мицкевич смеется над тем, что петербургские дома стоят за железными решетками; Пушкин возражает:

[Люблю] Твоих оград узор чугунный.

Мицкевич осуждает суровость климата Петербурга; Пушкин отвечает:

Люблю зимы твоей жестокой Недвижный воздух и мороз.

Мицкевич презрительно отзывается о северных женщинах, белых, как снег, румяных, как раки; Пушкин славит -

Девичьи лица ярче роз и т. д.".

Во-вторых, брюсовская статья возвеличила мятеж одиночки против неумолимого хода истории:

"Пушкин выбрал своим героем самого мощного из всех самодержцев, какие когда-либо восставали на земле. Это - исполин-чудотворец, полубог, повелевающий стихиями. Стихийная революция не страшит его, он ее презирает. Но когда восстает на него свободный дух единичного человека, "державец полумира" приходит в смятение. Он покидает свою "огражденную скалу" и всю ночь преследует безумца, только бы своим тяжелым топотом заглушить в нем мятеж души.

"Медный всадник", действительно, ответ Пушкина на упреки Мицкевича в измене "вольнолюбивым" идеалам юности. "Да,- как бы говорит Пушкин,- я не верю больше в борьбу с деспотизмом силами стихийного мятежа; я вижу всю его бесплодность. Но я не изменил высоким идеалам свободы. Я по-прежнему уверен, что не вечен "кумир с медною главой", как ни ужасен он в окрестной мгле, как ни вознесен он в "неколебимой вышине". Свобода возникнет в глубинах человеческого духа, и "огражденная скала" должна будет опустеть".

Эти два тезиса брюсовской статьи и запали в творческое сознание Блока. Вернее, может быть, нужно говорить о своего рода творческом подсознании - в многочисленных стихах, написанных им в октябре - ноябре 1909 года, и в письмах этих месяцев мы не находим никаких прямых отголосков этого чтения, как в иных случаях бывало у Блока. Но вот два месяца спустя после цитированного письма к Брюсову Блок попадает в Варшаву, и все его восприятие чужого города, истории другого народа и судьбы собственного рода предопределяется предметными и проблемными ориентирами, возникшими при чтении брюсовской статьи. В эти варшавские дни Блока охватывает ритмический гул того стихового потока, который потом станет поэмой "Возмездие".

Замысел поэмы Блока в своих истоках восходит к "перечитанному" вместе с Брюсовым "Медному всаднику".

О взаимоотношениях Мицкевича и Пушкина Блок слушал университетские лекции И. А. Шляпкина. Но статья Брюсова обострила этот ранее знакомый Блоку сюжет. И описание Варшавы у Блока строится как реплика к давнему поэтическому спору Пушкина и Мицкевича. "Весь мир казался мне Варшавой",- говорит автор поэмы, но "Варшава" проецируется на "Петербург", и Блок описывает зиму, варшавянок и ограду с великодушием арбитра, подводящего итог полемической схватке двух великих поэтов:

Лишь снег порхает - вечный, белый, Зимой - он площадь оснежит, И мертвое засыплет тело, Весной - ручьями побежит. <...> И очи панн чертят смелей Свой круг ласкательный и льстивый. <...> Вдруг - бесконечная ограда Саксонского, должно быть, сада... К ней тихо прислонился он.

Возвращая Варшаве освобожденные от сарказма Мицкевича приметы пушкинского Петербурга, Блок населяет польскую столицу двойником "Медного всадника", воспользовавшись отчасти другим сверхъестественным персонажем русской литературы.

Некрасовский "чародей" Мороз, Красный нос как бы поддразнивал пушкинского "строителя чудотворного". У Пушкина:

В гранит оделася Нева; Мосты повисли над водами...

А Мороз-воевода поет в хвастливой песне:

Задумаю - реки большие Надолго упрячу под гнет, Построю мосты ледяные, Каких не построит народ.

И переиначивает одическое "где прежде - ныне там":

Где быстрые шумные воды Недавно свободно текли,- Сегодня прошли пешеходы, Обозы с товаром прошли.

Блок соединил двух героев русской литературы в новом образе. Помогли связать их, вероятно, строки Мицкевича о памятнике Фальконе:

Так водопад из недр гранитных скал Исторгнется и, скованный морозом, Висит над бездной, обратившись в лед.

Так возникает блоковский всадник.

"Месть! Месть!" - в холодном чугуне Звенит, как эхо, над Варшавой: То Пан-Мороз на злом коне Бряцает шпорою кровавой...

Из "Медного всадника" Блок заимствует, слегка подправляя, отдельные стихи ("По потрясенной мостовой"), равно как и перенимает сам принцип возвращающихся эпизодов и стиховых сгустков:

Не так же ль и тебя, Варшава, Столица гордых поляков, Дремать принудила орава Военных русских пошляков? Жизнь глухо кроется в подполье, Молчат магнатские дворцы... Лишь Пан-Мороз во все концы Свирепо рыщет на раздолье! Неистово взлетит над вами Его седая голова, Иль откидные рукава Взметнутся бурей над домами, Иль конь заржет - и звоном струн Ответит телеграфный провод, И четко повторит чугун Удары мерзлого копыта По опустелой мостовой... И вновь, поникнув головой, Безмолвен Пан, тоской убитый... И, странствуя на злом коне, Бряцает шпорою кровавой... Месть! Месть!- Так эхо над Варшавой Звенит в холодном чугуне!

Далее о герое поэмы говорится:

В ушах - какой-то смутный звон...

Какой звон - проясняется из незавершенных набросков продолжения третьей главы поэмы, из последних стихотворных строк, написанных рукой уже смертельно больного Блока в мае - июле 1921 года.

...Место гибельной встречи героя "Возмездия" с Паном-Морозом:

Так у решетки сада длинной Стоит и мерзнет мой герой... Все строже, громче вьюги вой Над этой площадью пустынной...

Полусонная сладость охватывает замерзающего человека. Она памятна по некрасовскому эпизоду с замерзающей Дарьей, но здесь изложена в сугубо "блоковских" деталях. А затем -

Вдруг - бешеная голова Коня с косматой белой гривой, И седоусый, горделивый Пан, разметавший рукава, Как два крыла над непогодой (Он шпорит дикого коня, Его глаза, как угли, алы) свободой. Из-под копыт, уж занесенных Над обреченной головой, Из-под удил коня вспененных, Из снежной тучи буревой Встает виденье девы юной...

Весь замысел Блока окружен проблемами и символами "Медного всадника".

Действие "Возмездия" завязывается в 1878 году, в черновике первая глава так и начиналась:

Уж осень семьдесят восьмую Справляет беспощадный век.

В этом году происходило, как выписывает Блок в подготовительных материалах к поэме, "торжественное празднование 100-летней годовщины рождения Александра Благословенного". Прошло сто лет со дня того наводнения, которое Пушкин вспоминал в черновиках "Медного всадника". И проблемы остаются теми же. Изменяется лишь иногда символика. Наводнение как символ стихии заменилось у Блока образом Мессинского землетрясения:

Безжалостный конец Мессины (Стихийных сил не превозмочь)...

Блоковские обозначения мятежа -

И страсть и ненависть к отчизне... И черная, земная кровь Сулит нам, раздувая вены, Все разрушая рубежи, Неслыханные перемены, Невиданные мятежи...-

восходят к пушкинскому:

Вскипела кровь... Как обуянный силой черной...

В планах поэмы Блок дважды обращается к формуле Белинского о "Медном всаднике". Он записывает в октябре 1911 года: "В этой поэме я хочу указать на пропасть между общественным и личным". Потом эти слова перечеркнуты знаком вопроса. В декабре 1914 года записано: "Вся суть: зависимость личной жизни от общей". Но замысел Блока стремился найти другое решение, вне выбора между "пропастью" и "зависимостью". Путь к нему был подсказан "Медным всадником". В своих размышлениях об "отпрысках рода", которые поглощаются "окружающей мировой средой", Блок повторял движение мысли Пушкина - о Езерском и отчасти об Евгении.

Брюсовская интерпретация, мысль о возможности бунта "единичного человека" против всесильного хода истории была, по-видимому, одним из побудительных толчков к "Возмездию". И к ней же хотел привести Блок свою поэму. Об этом можно судить по предисловию 1919 года, в котором Блок говорит о своей концепции развития звеньев единой цепи рода: "...мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека; от личности почти вовсе не остается следа. <...> Но семя брошено, и в следующем первенце растет новое, более упорное; и в последнем первенце это новое и упорное начинает, наконец, ощутительно действовать на окружающую среду; <...> последний первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание; он готов ухватиться своей человечьей рученкой за колесо, которым движется история человечества. И, может быть, ухватится-таки за него...

Что же дальше? Не знаю, и никогда не знал; могу сказать только, что вся эта концепция возникла под давлением все растущей во мне ненависти к различным теориям прогресса".

Отблески "Медного всадника" легли на очень многие стихи Блока. Когда после его смерти о нем стали писать как о поэте национальном, как о "Пушкине новой России", вспоминался именно "Медный всадник". Трагизм блоковской поэзии стал пониматься так: его искусство объединило благословение жизни и - одновременно - полное знание о своей гибели. Адриан Пиотровский писал: "Тема неизбежности дана была и Пушкиным, но эта неизбежность ("Медный всадник") имманентна ему. Он сам вместе с неизбежностью, вместе с всадником медным. Пафос Блока - пафос явления, бегущего перед этим тяжело-звонким скаканьем. Но только пропорция здесь неизмеримо больше. Медный всадник скачет по всей Европе, и Блок бессилен остановить его и до конца пойти за ним. Вот почему, в отличие от Пушкина,- он поэт трагический" (98, 14).

Но было в живом Блоке и какое-то иное внутреннее созвучие пушкинскому строю. Оно сказывалось даже в шуточных стихах современников в пору его председательства в Союзе поэтов (1920 год):

О, Пряжки милой порожденье, Люблю твой строгий, стройный вид, Стихов державное теченье И председательский гранит. <...> И блеск иронии твоей И светлой ночи блеск безлунный, Когда с противницей своей Бредешь на Пряжку без лампады И ясны спящие громады Пустынных улиц и светла Адмиралтейская игла (116, т. 92, кн. 3, 571).

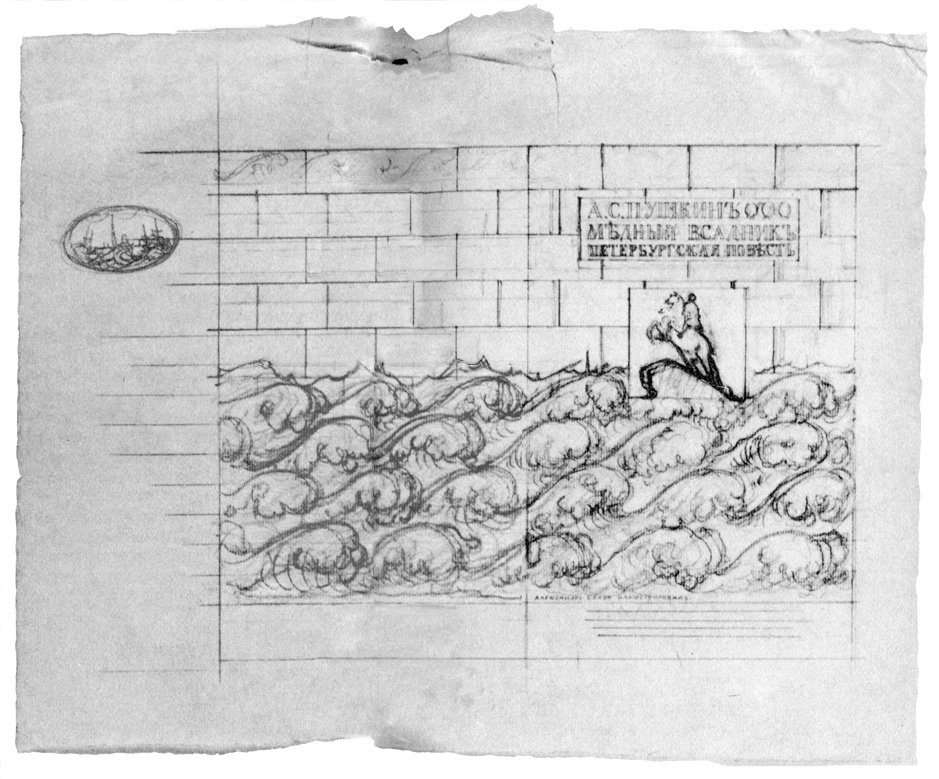

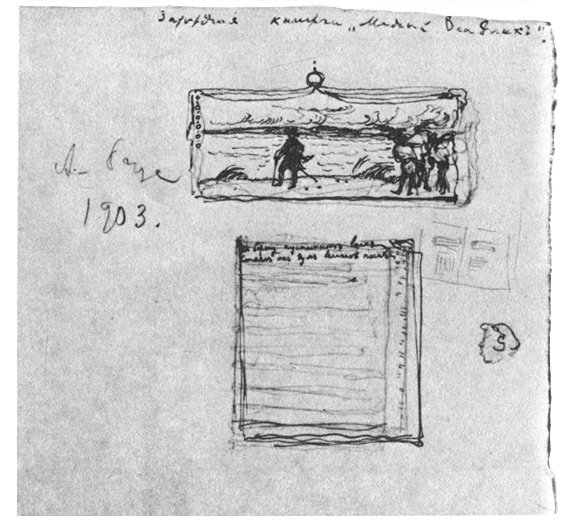

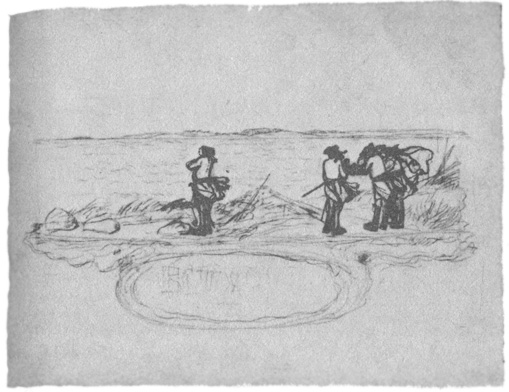

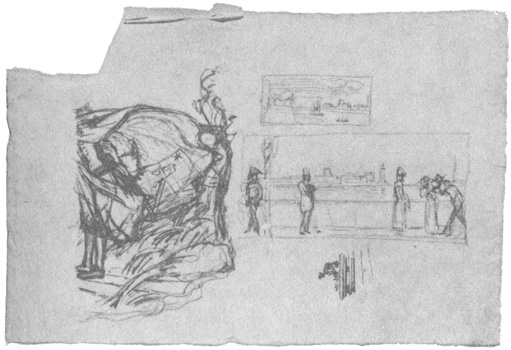

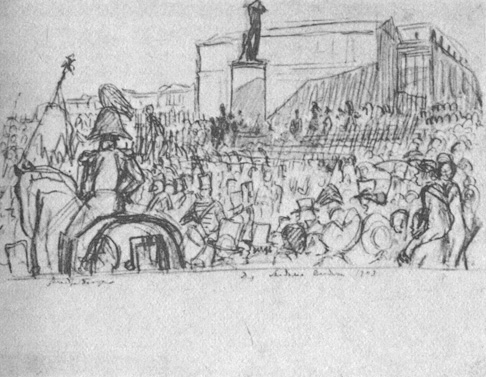

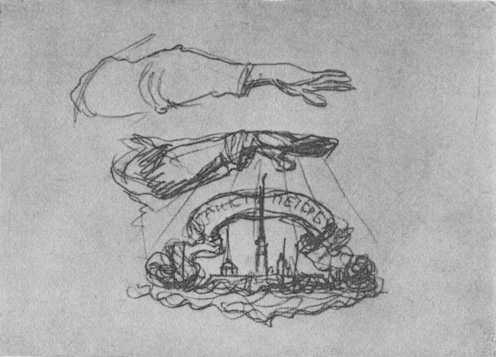

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски. Издательство и авторы выражают глубокую признательность дирекции и сотрудникам Государственного Русского музея за предоставление неопубликованных рисунков А. Н. Бенуа для настоящего издания

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

А. Н. Бенуа. Иллюстрации и черновые наброски

Спустя восемь лет после того дня, когда Блок записал фразу о вибрациях меди, возникла поэма "Двенадцать". И тогда по-разному близкие к Блоку люди почуяли эти отголоски в блоковской поэме. Евгений Иванов: "Пушкинское рукопожатие... теперь передалось в народной буре, воспетой в поэме "Двенадцать", напоминающей наводнение 1824 года" (232). И еще один отзыв: "...от реального революционного Петербурга поэма уводит нас в захват вопросов мировых, вселенских. Все реально, до всего можно дотронуться рукой - и все "символично", все вещий знак далеких свершений. Так когда-то Пушкин в "Медном всаднике" был на грани реального и над-исторических прозрений. Да, такие сокрушающие сравнения выдерживает поэма Александра Блока. "Как будто грома грохотанье, тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой" - заканчивается в наши дни. Конец петровской России - конец старого мира. Было время его славы, расцвета, могущества - и бережно понесем мы в новый мир вечные "эллинские" ценности мира старого: не испепелятся они и в огне. Но временные ценности его падут прахом в грозе и буре...".

Но все это будет уже в другую эпоху. Сейчас же мы покинем зал с колоннами, где происходит очередное занятие Общества ревнителей художественного слова и где сидят читатели того поколения, от имени которого весной 1921 года на Сенатской площади, "уходя в ночную тьму", Блок попрощался с дорогими сердцу петербургскими картинами, среди которых был и он -

Всадник бронзовый, летящий На недвижном скакуне.

|

ПОИСК:

|

© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'