Прогулка Александра Бенуа

Первая же иллюстрация - "На берегу пустынных волн" - как бы объявляет программу Бенуа: не все, названное в тексте, будет изображено. В обоих вариантах этого рисунка нет ни одинокого бедного челна, ни чернеющих изб, ни шумящего кругом леса. Тем самым в рисунке отсутствует то, что первым делом обозначил бы любой "реалист" только что ушедшего девятнадцатого века - так оно все и было нарисовано у Владимира Маковского в его единственной иллюстрации к "Медному всаднику", сделанной в начале восьмидесятых и много раз печатавшейся в изданиях Пушкина для школ ("с приложением портрета и факсимиле А. С. Пушкина и 12 картин, рисованных академиком В. Е. Маковским").

Пушкин, как известно, особенно труден для иллюстрирования. Трудность эта парадоксальным образом исходит из зрительной четкости его поэтического мира. Предоставим слово классику пушкиноведения: "Словесный рисунок - одно из характерных свойств поэзии Пушкина. Но было бы преждевременно заключать отсюда, что точные описания Пушкина легко переводить в зрительные образы средствами изобразительного искусства. Было бы неверно заключить, что его стихи и даже проза "подсказывают" художнику темы для иллюстраций и дают достаточный материал для рисунков. <...> Можно утверждать, что зрительные образы, лежащие в основе пушкинского словесного творчества, не достаточны для воссоздания их в нормах графической иллюстрации. Недостаточно художнику изучить текст Пушкина, чтобы получить указания на то, что и как следует иллюстрировать" (202, 334). Когда большие художники вставали на путь буквализма, неизбежный разлад между причинными, временными связями в композиции рисунка и в словесном повествовании, конечно, сохранялся, но при этом он ощущался еще и значительно досаднее - именно потому, что иллюстрации претендовали на полное соответствие тексту. Так встретил Юрий Тынянов кустодиевского "Дубровского": "...рисунки к двум последним главам слишком загромождены деталями. Кроме того, рисунок к "Дубровскому", изображающий пожар, в котором гибнут приказные, неверно освещает текст: у Пушкина дворня сбегается уже после того, как рухнула кровля и под ней погибли приказные, а на рисунке изображен горящий дом, приказные в окнах и толпящаяся вокруг дворня" (97, 66).

Изъяв напрашивающиеся детали, Бенуа тем самым напоминал читателю, что поэзия Пушкина - это живое равновесие зрительного и слухового, живописного и музыкального. Протокольное зарисовывание словесных образов неминуемо сместило бы это равновесие, оттеснив ту равноправную и неотделимую фонетическую изобразительность, ту "звуковую переливчатость", которую улавливал в начальных стихах поэмы профессионал-музыкант:

На берегу пустынных волн Стоял Он, дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко Река неслася...

"Великолепное олн и потом переход от вдаль к неслася, как в музыке путь от мелодии как некоего ствола к ее разветвлениям в связующих частях, или, вернее, к сочленениям" (57, 13).

В первом варианте 1903 года Петр стоял лицом к читателю. Историк М. А. Полиевктов заметил, что лицо Петра в этом варианте было навеяно "известной маской" (160, 95). Маска эта была счастливым и сенсационным открытием самого Бенуа. Он нашел ее, не занесенную ни в какие инвентари, в глубинах огромного голландского шкафа в Петровской галерее Эрмитажа. "При первом же взгляде на это изображение не оставалось сомнения, что это - маска, непосредственно снятая с лица (вернее, со всей головы) живого Петра, и что художник, снявший ее, оставил неизменными все черты, получившиеся в форме, и впоследствии на слепке только открыл веки глаз, оставшиеся при съемке, очевидно, закрытыми" (205, 83). Бенуа поразила малость петровского носа ("всего 0,056 м длины") и рта ("всего 0,044 м длины") - "можно себе вообразить, какое впечатление должна была производить эта странная голова, поставленная на гигантском теле. При этом вечно бегающий глаз и страшные конвульсии, превращавшие это лицо в чудовищно-фантастический образ".

Но как бы ни был Бенуа привязан к своей находке, как бы ни манило его чудовищное очарование петровского лица, во втором варианте он повернул царя лицом от зрителя. Он как бы повторял тот путь, который Пушкин прошел в черновиках:

На берегу Варяжских волн Стоял глубокой думы полн Великий Петр...

Однажды близ пустынных волн Стоял задумавшись глубоко Великий муж.

Однажды близ Балтийских волн Стоял задумавшись глубоко Великий царь.

На берегу пустынных волн Стоял Он, дум великих полн.

Поворот Петра в новом варианте, когда зритель-читатель одновременно знает и не видит, видит и не знает, кто перед ним, не только соответствует пушкинской замене имени на местоимение, но и передает то еле заметное колебание смысла, которого Пушкин достиг применением энклитики - слиянием местоимения с предшествующим ударным глаголом. Этот прием некогда анализировал тонкий знаток русской речи академик Л. В. Щерба: "...поставленное позади слово "Он" теряет свою указательность, становится весьма весомым в смысловом отношении, несмотря на то, что фонетически оно затушевано. И в этом весь эффект".

Читатель переворачивает страницу. Покой водной глади на следующем рисунке резко контрастирует с бурными порывами балтийского ветра. Бедный одинокий челн, не включенный иллюстратором в композицию первого рисунка, возник в своем перевоплощении, когда графический рассказ перенесся через сто лет. На самом деле - через двести. Рисунок, на котором изображена Нева в безлунном блеске белой ночи и лодка с двумя седоками, посвящен "жене и другу Аките" - Анне Карловне Бенуа. Он, может быть, навеян воспоминаниями о вечерних прогулках, которые они вдвоем совершали в дни своего романа к безлюдной эспланаде у Биржи, или о путешествиях в наемном ялике, когда от устья Невы открывался фантастический вид на город.

Бенуа скрыл себя и свою подругу в "стаффаже" - в масштабных человечках, оставив главными героями рисунка - гранит и воду, или, говоря его словами о художнике прошлого века М. Н. Воробьеве, "гранитную мощь, пустынное величие, изящную чопорность столицы". Бенуа отдает здесь дань петербургской архитектуре, ревнителем которой он выступал тогда в боевых заметках. Озабоченность его не была надуманной, а пущенное им слово "вандализм" не было преувеличением: еще спустя пять лет после того, как была опубликована эта картинка, в просвещенной "Речи" некто Правдин предлагал уничтожить "сумрачные бастионы крепости, обезображивающие прелестную панораму Невы". Именно угловой бастион крепости подчеркнуто ввел Бенуа в свою панораму Невы от захаровского Адмиралтейства до Петропавловской крепости.

А дальше Бенуа снова монтирует иллюстрации по контрасту - за просторной панорамой он дает интерьер. На странице 17 - рисунок, в котором современники Бенуа увидели "Пушкина с друзьями в его квартире на Мойке" (175, 318). Полиевктов, впрочем, Пушкина не называет: "Чудный interieur: комната с открытым окном, через которое мягко стелется отблеск белой ночи, и три типичные фигуры людей 20-х годов - двое штатских и один офицер". В варианте 1903 года рисунок воспринимался как виньетка, парафраз беглого мотива поэмы -

Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады, И ясны спящие громады Пустынных улиц...

Вариант 1903 г.

В варианте 1923 года рисунок, несколько измененный, стал полноправной "иллюстрацией", причем, по мнению Л. В. Розенталя, потерял в своем обаянии и уместности: "Изображение комнаты Пушкина стало походить на interieur венециановской школы; но более ценным нам кажется вариант первой редакции" (175, 319).

На рисунке - посвящение Вальтеру Федоровичу Нувелю, другу Бенуа с гимназических лет. Вячеслав Иванов в стихотворном послании титуловал его - "заступник вкуса, друг ироний". Последнее слово рифмовалось с "Петроний". Вячеслав Иванов полагал, что этот античный утонченник возродился в Вальтере Федоровиче. Западник и книгочей, арбитр вкуса без специальных талантов, дилетант по жизненной своей программе, он был как бы воплощением кружкового духа "Мира искусства". За его именем в истории русского искусства всегда будет первым следовать пояснение - "член кружка "Мира искусства"". Посвящая этот рисунок ему, Бенуа адресовался к атмосфере своего юношеского кружка, в котором, кажется, мечтал видеть некое подобие дружеским собраниям литераторов пушкинской эпохи. Аромат легкой стилизации под холостяцкую компанию семидесятилетней давности и впрямь веял над кружком Бенуа. Побывав на собрании у Бенуа в 1902 году, Брюсов заметил, например, о Сомове: "Ему бы жить в 30-х годах, и героини Пушкина сходили бы по нем с ума".

Петербургская графика и живопись - вот "герой", которого вслед за архитектурой вводит Бенуа в этом рисунке. Овалы и прямоугольники рамок на стенах дают последний толчок к тому, чтобы вся композиция вызвала в памяти работы венециановской школы - в книге Н. Лапшиной о "Мире искусства" наиболее очевидные ассоциации перечислены (110). Рисунок на семнадцатой странице - отсылка к "поэтам Петербурга", как называл Бенуа С. Галактионова, М. Воробьева, А. Мартынова, Ф. Алексеева, полюбивших "странную прелесть этого мрачного города, тогда еще не искаженную тем безвкусием, которым наделил его эклектический XIX век: низкие, широкие улицы, по которым движутся редкие прохожие. <...> Среди этих пустынь великолепные соборы и дворцы".

Об одном из этих поэтов-живописцев, о Галактионове, Бенуа писал: "Пожалуй, в его петербургских видах самое интересное - обыватели, скромно проходящие перед зрителем, видимо, занятые своим делом, не позируя, точно снятые посредством идеальной фотографии, которая могла бы выбирать между существенным и несущественным". Вот такого же эффекта Бенуа стремился добиться в двух иллюстрациях, которые в издании 1923 года следуют за "рисунком о рисунках".

Страница 18 - "Бег санок вдоль Невы широкой". У Бенуа - суетливая уличная сцена. М. И. Полиевктову этот (и следующий за ним) рисунок напомнил "Екатерингофское гуляние" - знаменитую гравюру Карла Гампельна на узкой полосе почти в 10 метров длиною. К обоим концам полосы были приделаны катушки с ручками, и во время просматривания полосу можно было перематывать с одной катушки на другую. На странице 18 Бенуа дал всего шесть строк текста. Тут-то впервые и возникает в книге это смутившее Томашевского ощущение - пушкинский стих воспринимается как подпись под картинкой. Но художнику и важно было подчеркнуть эту "картиночную" природу продолговатого формата. Он и вынес на этот разворот две картинки гуляний - как бы фрагменты одного длинного свитка,- чтобы дать почувствовать "тягу" горизонтально развертывающейся панорамы.

На иллюстрациях этого разворота появляются немыслимые в гравюрах XIX века обрезы фигур на переднем плане. Прием этот, конечно, был ходовым в графике рубежа веков, но благодарные художники всегда помнили о том, кто первым внедрил его в европейское искусство,- об Эдгаре Дега. Игорь Грабарь в 1902 году специально напоминал о его приоритете, как и о том, что Дега следовал японским графикам, которые "остроумно, находчиво и подчас дерзко обрезают свои вещи" (134, 32). О влиянии японских гравюр на иллюстрации к "Медному всаднику" Грабарь писал Бенуа два года спустя.

И, назвав Дега, мы не можем не вспомнить о той стихии, той среде, с которой у французского живописца связывается этот прием,- об обрезе рампы, ложи, оркестровой ямы. Да и в русском лубке обрезы голов внизу, на грани между рисунками и текстом были знаком театрального пространства (119). Это подводит нас к сокрытой теме рисунка Бенуа на восемнадцатой странице - к теме театра. На него же указывают и два посвящения на этом рисунке - Льву Баксту и памяти И. А. Всеволожского.

Парад костюмов, цилиндров, шляпок, шуб, треуголок естественно было посвятить Баксту, который, на взгляд Бенуа, в области театрального костюма "занял доминирующее положение и с тех пор так и остался единственным и непревзойденным" (10, 503). Петербургская гуляющая толпа стала предметом бакстовского любования в акварели к "Носу" (1904), в акварели "Гостиный двор в пятидесятых годах" (1905), в оформлении балета "Фея кукол" (1903). Бакст, в свою очередь, был одним из самых пылких поклонников иллюстраций к "Медному всаднику". Он писал из России в Париж Бенуа:

"Знаешь ли, какой oeuvre самый значительный до сих пор в твоей артистической жизни? Не колеблясь ни на секунду, могу сказать - "Медный всадник". Все, что ты делал до него и после него, несоизмеримо ниже по достоинству, прости резкую правду. Я считаю цикл "Медного всадника" настоящим перлом в русском искусстве, во-первых, потому, что это именно твое, ничье, что это ярко сказано и, главное, любовно сказано... Здесь такая, сказал бы я, бешеная влюбленность в "Петра творенье", здесь действительно "реки державное теченье" и "скука, холод и гранит", и "Медный всадник" останется в русском искусстве как образец любовного, художественного изображения родины" (216, 72).

Игоря Александровича Всеволожского, директора императорских театров, в шутку называли духовным отцом "Мира искусства". Поставленные в пору его директорства "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", по признанию Бенуа, помогли создать мирискусническую графику и живопись. Сам Всеволожский воспринимался как последний пережиток века Екатерины - "монтеньевский оттенок с примесью чего-то вольтеровского и пушкинского" (30). А может быть, что, посвящая именно этот рисунок памяти иронического русского барина, Бенуа вспомнил о виде на Неву, который открывался в маленькие, словно в каюте, окна квартиры Всеволожского в Эрмитаже.

В этом рисунке, посвященном двум создателям достоверной русской сценической среды в петербургском театре, действо - "гуляние" - вынесено на улицу. Для людей мирискуснической формации Петербург был "ареной массовых, государственных, коммунальных движений", как определил Михаил Кузмин. Александру Бенуа представлялось даже, что архитектура северной столицы возникла из театра - из декораций Гонзаго. Он писал в "Истории живописи":

"...после того, как русские люди получали такую радость на короткий миг вечернего спектакля, им казалось необходимым увековечить ее в сооружениях из камня и бронзы; они с наслаждением следили за изумительным ростом Петербурга, за тем, как из земли всходил обильный урожай круглых гладких колонн, расцветавших пышными капителями, перекрывавшихся куполами и фронтонами. Гонзаго был до известной степени настоящим автором и Адмиралтейства, и Таврического дворца, и арки Главного штаба. Обо всем, что в этих изумительных памятниках сказали Захаров, Старое и Росси, и еще о гораздо большем говорил Гонзаго в своих декорациях..." (25).

Если в этом рисунке звучит графическая ода петербургскому театру и самому Петербургу как гигантской сцене, то в следующем Бенуа ненавязчиво вводит четвертое из петербургских искусств - фамильярно и любовно обрезанную верхней рамкой статую Суворова на Марсовом поле. Бенуа считал ее "одним из лучших произведений русской скульптуры". Заметим: написано это в ту эпоху, когда господствующий вкус относился к памятнику весьма пренебрежительно ("памятник дикарю без штанов"), и даже поговаривали об его "упразднении".

В рисунке этом, возможно, дан первый, еще отдаленный намек на заглавного героя книги, принадлежащего к миру петербургской скульптуры, возглавляющего сонм столичных статуй.

Переходом от этого рисунка к следующей за ним концовке намек продлевается - тритон и наяда, излюбленные персонажи парковой скульптуры, ожили в невских волнах. Посланцы античного мифа, они как бы покровительствуют той разнообразной "поэтической мифологии", которая развилась в русской литературе как дальнее эхо "Медного всадника". Это эхо можно расслышать и в ахматовском стихотворении 1911 года о мраморном двойнике в царскосельском парке, и в ряде подражаний ему, как в стихотворении И. Одоевцевой, где героиня поменялась местами со статуей в Летнем саду.

Гигантский Тритон играет крохотным корабликом. На оригинале этого рисунка 1903 года - помета Бенуа с курьезной опиской: "Памяти петровских пароходов" (167, 195). Описка психологически понятна. Художник проговорился об основном методе всего цикла иллюстраций к классической поэме - он постоянно вводит свои сугубо личные житейские переживания, воспоминания своего детства и сегодняшние впечатления в рамки петербургского мифа. И чем мифологичнее сюжет рисунка,- как в этой концовке, где к современному читателю выплывают оттесненные в сказку обитатели подводного царства,- тем более властно притягивает он к себе анахронизмы, слова и предметы "из будущего".

Почти незаметные в волнах мачты кораблей - поклон эпохе Петра. Корабль был одним из постоянных атрибутов образа Петра у Пушкина:

Сей шкипер был тот шкипер славный, Кем наша двигнулась земля, Кто придал мощно бег державный Рулю родного корабля.

Вспомним еще раз слова о России, вошедшей в Европу, как спущенный корабль. Силуэт новорожденного корабля возник и в рукописях "Медного всадника":

Или крестит средь Невских вод Меньшого брата русский флот.

На одном из листов черновика "Медного всадника" - перед записью начала Первой части - набросано стихотворение о спуске корабля с верфи на Неву:

Чу, пушки грянули! крылатых кораблей Покрылась облаком станица боевая, Корабль вбежал в Неву - и вот среди зыбей Качаясь плавает, как лебедь молодая. Ликует русский флот - широкая Нева Без ветра, в ясный день глубоко взволновалась, Широкая волна плеснула в острова.

Громы пушек, сопровождающие рождение корабля, бортовая артиллерия и плавный ход, уподобляющий его лебедю,- сочетание этих мотивов привело Пушкина в другом наброске о корабле к верховному божеству Олимпа:

Плывет корабль, как лебедь-громовержец.

Пушкин ввел в свой рассказ "пучинного тритона" - "играющий в морях бесчисленный народ", как сказано в переводе его лицейского учителя Н. Ф. Кошанского из античной идиллии, и тем отдал изящную дань одической традиции, которая по случаю наводнения не могла не потревожить морских божеств:

Скажи, зачем, о гневный Посидон, Идешь на брань? Се славный град Петров - не Илион, Забывший дань.

Бенуа был с детства увлечен подводным царством: "...мир подводный меня необычайно притягивал, и я не раз, купаясь в Финском заливе, рисковал захлебнуться, пытаясь долго оставаться под водой и воображая, что я уже в царстве подводного царя, у которого такие очаровательные дочки. Что у последних рыбьи хвосты вместо ног меня не смущало; напротив, я бы сказал, что это даже сообщало этим особам, в существование которых я абсолютно верил, особую прелесть" (26, 230). Он охотно воспользовался случаем представить читателю сие "редкостное зрелище". Концовку поругивали за неуместность. Она действительно "выпирает" в книге Бенуа - ведь она сильно опережает "свой" текст. Но художник сознательно вырвал два пушкинских стиха и укрупнил стоящий за ними разветвленный ассоциативный строй.

В читательском сознании эти два смежно рифмующиеся стиха -

И всплыл Петрополь, как Тритон По пояс в воду погружен -

выделяются как "изумительное по легкости и выразительности двустишие" (34,6). Их не отказал себе в удовольствии привести Белинский. Скрепленное пятью ударными "о" и повторами ("пл", "тр" и другими), оно сводит открывающий и замыкающий его глаголы, которые обозначают противоположные направления движения. Бесконечное колебание смысла между двумя поставленными на границах двустишия антонимами изображает игру тритона в невских волнах. Изящная стиховая диалектика двухстрочной миниатюры заставляет нас снова и снова по кольцу возвращаться от конца к началу.

Вынеся графический парафраз двустишия в конец сюиты рисунков ко Вступлению, художник сообщил этот импульс к возврату, к оглядке и читателю книги. В том-то и особенность книги Бенуа, что она ненавязчиво, но властно заставляет себя перечитывать. Уже читатели "Мира искусства" заметили это исходящее от рисунков Бенуа принуждение: "Первое впечатление - как будто перелистываешь старые отдельные рисунки, воспроизводящие вид города, уличные сцены и типы, различные моменты трагического происшествия 7 ноября 1824 года. И только когда начинаешь всматриваться внимательнее (курсив наш.- Р. Т.), приглядываешься к отдельным деталям, сопоставляешь отдельные сюжеты и улавливаешь общий уныло-зловещий тон, перед глазами в строго необходимой последовательности развертывается тяжелая драма столкновения личного счастья с исторической судьбою" (160, 95).

"Перечитаем" же заново серию иллюстраций ко Вступлению. Шесть рисунков поочередно представляют читателю разные искусства, расцветшие в городе - творенье Петра. Графическая сюита как бы перелагает ветхозаветное предание на иной лад, единственно близкий прирожденному историку культуры Бенуа. Стоит напомнить, что он взял библейский сюжет как удобную метафору, когда писал, что пейзаж в истории европейской живописи сначала овладел передачей света и лишь потом открыл для себя солнце: "Таким образом как бы повторился "черед" дней сотворения мира".

Легко читаются четыре средние иллюстрации - они посвящены зодчеству, рисунку, зрелищу, ваянию. А концовка? Она посвящена, пожалуй, специфической "петербургской мифологии", в которой античный Тритон окружен петровскими, как бы потешными, корабликами. Шестой, завершающий рисунок к Вступлению славит рукотворность петербургского искусства, кораблестроения, архитектуры. Он пронизан теми же цепочками ассоциаций, что и мандельштамовское "Адмиралтейство":

В столице северной дымится пыльный тополь, Запутался в листве прозрачный циферблат, И в темной зелени фрегат или акрополь Сияет издали, воде и небу брат. Ладья воздушная и мачта-недотрога, Служа линейкою преемникам Петра, Он учит: красота - не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра. Нам четырех стихий приязненно господство, Но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространства превосходство Сей целомудренно построенный ковчег?

Логика развития этого ряда изменяет образ того, кто представлен на первом рисунке ко Вступлению. Он, скорее, не пушкинский "строитель чудотворный", а Петр из батюшковской "Прогулки в Академию художеств", замысливший прежде всего не военно-морской опорный пункт, а город муз:

"И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные! <...> великая мысль родилась в уме великого человека. Здесь будет город, сказал он, чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские установления и законы победят самую природу. Сказал - и Петербург возник из дикого болота".

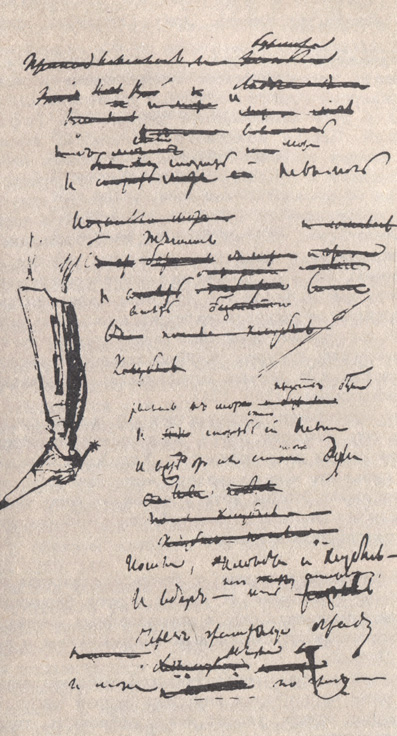

Взвешенная и продуманная структура графического Вступления воспринималась как четкая концепция. Иных она покоряла, у других вызывала неприятие. Противопоставить ей, впрочем, было нечего. Неожиданный аргумент нашел К. С. Петров-Водкин, который счел пушкинский рисунок на полях черновика "Медного всадника" за автоиллюстрацию: "Что дал Бенуа к "Медному всаднику"? Здесь иллюстратор влюблен скорее в Неву, в город, в памятник Фальконета,- все это, конечно, очень интересно, но мало совпадает с оригиналом. А Пушкин как иллюстрирует себя? Сапог щеголя - николаевского офицера. Это делается для того, чтобы выкристаллизовать образ, дать его до конца, опробовать его в другой сфере искусства" (118, 214). Но так уж ли "совпадает с оригиналом" пушкинский рисунок?

Виньетка с Тритоном вводит иной графический стиль. "Многоязычие" Бенуа, а скорее, даже своенравность переходов и переключений - озадачивали ценителей "искусства книги". Эрих Голлербах, например, писал:

Черновой автограф поэмы 'Медный всадник'

"Художественная идея <...> явно колеблется местами между реалистическим "урбанизмом" и историческим жанром, с одной стороны, и романтической фантастикой в духе излюбленного художником Гофмана - с другой. Первая концепция несомненно доминирует <...>. Вторая особенно заметна в эскизных набросках (хранящихся в Русском музее), где, например, мечты Евгения неоднократно намечены в манере "двухпланового", полуреального, полугаллюцинаторного изображения. Фронтиспис, <...> все рисунки, изображающие "Медного всадника" в движении, отражают эту же вторую концепцию, как и <...> концовка вступления и как Евгений, бегущий за фортуной. Что Бенуа приходится иногда бороться с неудачным "скрещиванием" этих двух концепций, доказывают некоторые забракованные им варианты (например, рисунок, изображающий Медного всадника, осторожно, весьма "прозаически" спускающегося со своей скалы)" (167, 195).

Это "колебание художественной идеи" составляет самую суть замысла Бенуа. Кажущаяся неуверенность была на самом деле гибкостью. Художник стремился к такой гибкости, можно сказать, "пластичности" пластического языка, чтобы хоть в какой-то мере уподобить его щедрому многоразличью стилевых потоков пушкинского петербургского эпоса.

Графические концовки у Бенуа апеллируют к миру "символов и эмблем". И выход в этот барочный мир художник позволяет себе в определенных местах, которые соответствуют смысловым напряжениям и разрядкам у Пушкина.

С отчетливостью геральдической эмблемы возникает перед нами черно-белая концовка первой части. "Гора, окруженная морем, значит непоколебимость, твердость и постоянство" - гласили гербовники. Это - выход главного героя. Читатель понимает: "Драматическое действие завязывается" (160, 97). Резаность линий черного силуэта, сменившая неяркую колористичность заливки, вторит строению стиховой волны в конце первой части. Поэт Георгий Шенгели, которого мы уже встречали у подножия петровского памятника, объяснял в своей "Теории стиха", что же испытывает тут читатель.

И он, как будто околдован, Как будто к мрамору прикован, Сойти не может! Вкруг него Вода и больше ничего! И обращен к нему спиною В неколебимой вышине Над возмущенною Невою Стоит с простертою рукою Кумир на бронзовом коне.

Первые четыре стиха рифмуют попарно, а далее идет пятистишие. По предшествующей инерции мы ждем немедленной рифмы к "спиною", но получаем ее только через один стих: "Невою". Тогда мы настраиваемся на рифму к вклинившейся "вышине", полагая, что теперь-то уж пойдет перекрестная рифмовка. Но эта рифма в следующем стихе не приходит. Рифменное ожидание усиливается "...и лишь в конце последней строки находит удовлетворение,- завершает Шенгели свою стиховедческую микроновеллу.- Благодаря этому последняя строка воспринимается с особой отчетливостью, сосредоточивая на себе наше внимание. Нетрудно заметить, что в данном отрывке именно эта строка наиболее весома: в ней впервые появляется "Медный всадник", с образом которого связана вся идейная суть поэмы" (209, 243).

Если эта концовка передает ожидаемую неожиданность стихового разрешения, то под стиховым столбцом сорок второй страницы внезапно вторгшийся "аллегорический портрет" закрепляет изящную "неуместность" вклинившейся эпиграммы. Бенуа дает иллюстрацию-пародию - он изображает то, чего нет в пушкинском тексте. С пародийным педантизмом он "иллюстрирует" стихи, которые молва издавна приписывала Хвостову:

По стогнам там валялось много крав, Кои лежали, ноги кверху вздрав.

Портрет Д. И. Хвостова. Неопубликованный вариант 1903 г.

По ощущению критика, эта концовка в книге 1923 года слишком велика (175, 319). Она таким образом как бы "выпирает". Но ведь этим Бенуа точно передал реакцию первых читателей пушкинской поэмы. Ощущением "дисгармонии" отозвалась в них виртуозная рискованность пушкинского перехода на "личность". Так было с Белинским: "Некоторые места, как, например, упоминание о графе Хвостове, показывают, что по этой поэме еще не был проведен окончательно резец художника". И Катенина этот поворот пушкинского повествования не убедил, иначе не возникли бы у него претензии моральные: "...во "Всаднике" картина постепенного прилива и внезапного разлива реки, к сожалению, конченная совсем неуместной эпиграммой на доброго, ласкового старца, который во весь век ни против кого, кроме себя самого, грешен не бывал" (116, т. 14/16, 640).

Бенуа пронизал свою книгу старинной эмблематикой вплоть до двух урн в эпилоге (а в первом варианте была еще вариация на тему герба Петербурга - в сцене "скакания").

В пушкинском тексте Бенуа-читатель уловил очень тонкий слой, связывающий словесную постройку Пушкина с ходовыми барочными символами. Одним из толчков к открытию этого слоя могла быть, например, невольная цитатность позы Евгения, оседлавшего льва. Купидон, сидящий на "льве обузданном", означал: "Обузданный бывает агнцем", или: "Я делаю ягненка из него!" Виньетка, изображающая амура верхом на льве, была популярна в эпоху политипажей, на которые с самого начала ориентировался замысел Бенуа (27, 397).

Атмосферу пушкинской поэмы подспудно создают рассыпанные по всему тексту одушевленные обозначения стихий: заря не пускает на небеса ночную тьму и спешит сменить другую; Нева ликует, чуя вешни дни; волны забудут вражду; Нева мечется, как больной; злые волны лезут в окна; мрачный вал ропщет пени. Наконец, наводнение, играя, занесло домишко ветхий, где, как точно заметил исследователь, "играя заставляет переосмыслить занесло как образ, метафору" (112, 198). Пушкин подводит читателя вплотную к той грани, за которой одушевление и олицетворение переходит в аллегорию. Бенуа-иллюстратор переступил эту грань. Появился играющий кораблями Тритон. А затем появилась "богиня случаев", Фортуна с завязанными глазами, с колесом и рогом изобилия. Старинные гербовники объясняли: "Фортуна изображается иногда стоящею на шаре или колесе, иногда с открытыми, а иногда с завязанными очами. <...> Иногда правою рукою опирается о колесо, означающее ее непостоянство, а в левой держит рог изобилия, поелику слепо рассыпает свои богатства". Появился рядом с нею скелет - Смерть (в первом варианте - с косой) .Но - не в виньетке, где они были бы простительны с точки зрения "хорошего вкуса". "Это вполне в духе поэзии того времени",- заметил критик о варианте 1903 года. Но в варианте 1923 года Бенуа представил Фортуну и Смерть в полноправной иллюстрации - и тут уже критик запротестовал: "Фигура летящей Фортуны определенно неприятна и ненужна" (175, 318). Этим передвижением старинной эмблематики с периферии в самый центр текста Бенуа дал стилевой портрет "своего" Пушкина.

Политипаж начала XIX в.

Фигура Смерти, может быть, вызывала в памяти Бенуа гольбейновские "Пляски смерти", которые у него ассоциировались с Пушкиным. В немецком художнике и в русском поэте он видел одну и ту же "ясную улыбку Аполлона", преодоление ужаса сюжета ритмом: "Гольбейн смотрит на жизнь и на смерть ясным глазом философа-скептика; в нем определенно сказывается то, что есть в нашем Пушкине,- даже там, где он с глубоким чувством поэзии говорит о самых возвышенных и таинственных вещах, царит какой-то вершинный холод бесстрастия". Была здесь память и о рисунке Ф. Толстого к "Душеньке" Богдановича - Бенуа ведь, напомним, с самого начала работы над "Всадником" собирался следовать этому образцу. В детстве именно сцена встречи Душеньки со Смертью больше всего приковывала его (26, 227).

Бенуа-иллюстратор все время выводит читателя на развилку изобразительных стилей. Уже "пушкинский интерьер" заставил читателей вспомнить о традициях венециановской школы. К жанровой живописи отсылает и чулан Евгения, а равно и сцены в разоренной наводнением Гавани. Наконец, по впечатлению одного из первых рецензентов, "жанровый характер сохраняет еще и первая картина второй половины - Евгений и уличные мальчишки. На заднем плане низкий фасад старого петербургского дома; назойливо лезут в глаза отдельные мелочи, так болезненно отчетливо сознаваемые в минуту безысходной тоски: звонок у ворот, самодельная вывеска сапожника, уличный фонарь, <...> фигура дворника, подметающего двор. Едва волоча ноги, проходит Евгений, не замечая насмешек и ударов, посылаемых ему вслед" (160, 97).

По своей "болезненной жалости ко всякого рода калекам и убогоньким" (26, 512) Бенуа заменил камни снежками, сделав еще один шаг в сторону "жанра".

Этот рисунок посвящен Мстиславу Добужинскому. В 1903 году, когда он создавался, все творчество Добужинского было еще в будущем. Но на формирование его стиля оказал влияние именно этот рисунок Бенуа. О петербургской графике Добужинского некогда было сказано: "Вспоминаются бесцветные дни, когда бродишь без толку и смысла и вдруг попадаешь в незнакомый квартал, куда-нибудь в Измайловский полк, поближе к окраинам. Здесь - особая жизнь в домах с унылыми дворами, с вечной сутолокой мелких квартир". То чувство городской тайны и жути, которое охватывало людей начала века в незнакомой части знакомого до слез города, есть и в этом рисунке Бенуа - старый "жанр" окрасился символистскими обертонами, Евгений шел уже по городу Достоевского и Ремизова.

Любопытно, что в этом рисунке Бенуа раскланялся с близким родственником книжной иллюстрации, с тем искусством, где в зародыше дан диалог текста и картинки. Ибо сапог обозначает здесь не только мастерскую сапожника, но также обширный и уже в ту пору вымиравший род петербургских вывесок. Род сей упомянул еще Пушкин в черновике "Езерского":

[Мне жаль, что домы наши новы] Что выставляют стены их Не льва с мечом, не щит гербовый А ряд лишь вывесок цветных

(V, 408).

Незатейливый синтез начертанного буквами зазывания и наивного рисунка сызмала входил в зрительный мир петербуржца. Криворожий господин, из руки которого фонтаном бьет кровь,- "Стригут, бреют и кровь пущают. Тут же для здоровья банки ставят и делают гробы". Портной Петров из Парижа и других немецких городов - кавалер и дама ("И мадам и мосье останетесь довольны") или нарядные мальчик и девочка ("Сих дел мастер на заказ и на выбор"). Бутылка - "Ай да пиво, ай да мед".

...Кривая прачка с утюгом, Две накрест сложенные трубки Сукна малинового, ряд Смазных сапог, иль виноград И ананас в охряном кубке, Или над лавкой мелочной Рог изобилья полустертый... О, сколько прелести родной В их смене, красочности мертвой, В округлых знаках, в букве ять, Подобной церковке старинной! Как на чужбине, в час пустынный, Все это больно вспоминать!

(156, 82).

К началу XX века все меньше оставалось образцов этого уличного искусства - тем больше влекли они к себе мирискусников, в том числе Бенуа и Добужинского. Как один из знаков уходящей России появилась вывеска сапожника в одном из рисунков Юрия Анненкова к "Двенадцати" Блока.

Несколько раз по ходу книги отсылает нас Бенуа к традиции жанровой, повествовательной, "анекдотической" живописи. И от первого варианта ко второму эти отсылки стали настоятельнее. Бенуа уже явно предвкушал ту неожиданность, которую переживет читатель книги, настроившийся на наслаждение "стилизацией". Принцип столкновения двух художественных языков в варианте 1916 года отвечает самым глубинным эстетическим убеждениям Бенуа этого времени. Мысленно обращаясь к соратникам по "Миру искусства", плечом к плечу с которыми он когда-то боролся за освобождение живописи от "анекдота", Бенуа писал в середине 1910-х годов:

"Разве уж так были тупы и непонятливы наши деды и отцы, когда они восхищались "Клятвой Горациев", "Смертью паралитика" или еще всеми картинами Федотова, Перова, Репина! Существовать должно и то и другое, от взаимоотношений того и другого выясняется вся сложность художественной истины..."

Так работа заказная стала программной, своего рода художественным манифестом.

Различные пары изобразительных традиций в "Медном всаднике" Бенуа не просто сосуществуют, но взаимодействуют. Читатель ощущает путь художника - или, если употребить слово, которое больше всего под стать самому Бенуа, его прогулку - по "вселенной в картинках" (orbis pictus). Как сказал очень созвучный мирискусникам Михаил Кузмин:

Я все забыл и все гляжу - И orbis pictus нахожу.

Среди этих картинок есть такие, что "ближе" и "дальше" все приемлющему художнику. Но каждый раз это "ближе" и "дальше" подспудно ощутимо, оно меняет и уточняет смысловой вес каждой иллюстрации.

Эта игра в "свое" и "чужое" (которое тоже "свое") заложена в основе всего цикла "Медный всадник". Надписи на некоторых рисунках ведут к таким глубинам личных переживаний и впечатлений, которые никому кроме самого художника тогда известны не были,- это сегодня по его мемуарам мы можем восстановить, какой именно душевный его опыт зашифрован в той или иной иллюстрации к Пушкину.

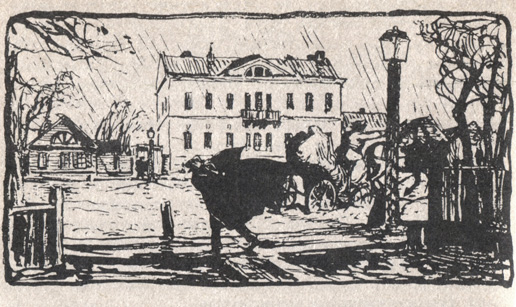

Часть первая открывается рисунком - Евгений в дождливый вечер возвращается из гостей домой. "Памяти лета 1893 г. на Канонерской". На Канонерской у Покрова - в той самой Коломне, где жил Евгений,- поселилась в 1892 г. Анна Карловна Кинд, Атя - невеста Бенуа. Ходьбы до нее от дома Бенуа было десять минут - перейти Крюков канал, пройти по Екатерингофскому проспекту, переплыть на ялике Екатерининский канал. К полуночи счастливый жених возвращался домой.

Неопубликованный вариант. 1903 г.

Эту пору своей жизни Бенуа вызвал из памяти, когда нужно было исподволь, тайно ввести тему Параши в рисунок, впервые представляющий читателю Евгения.

На странице 24 - Евгений в своей конурке под крышей. Снизу по краю - надпись: "Памяти Monsieur Stanislaz и вообще Кушелевка. 1878".

Мосье Станислас, фамилию которого Бенуа не запомнил, да и вряд ли знал, был его репетитором на даче в Кушелевке, на Охте. Рано умерший от чахотки, пришедший из безвестности и в нее ушедший, он вспоминался своему питомцу как "истинно поэтическая фигура": "Длинный, до жути тощий, мертвенно бледный, с темными, слегка кудрявыми волосами, он производил впечатление выходца с того света. Одет он был почти как нищий (это не особенно тогда шокировало, так как студенты бывали часто похожи на бродяг)..." (26, 328). Жил он в мезонине, подниматься к нему нужно было по лестнице. "Поднявшись в его низкую комнату,- вспоминает Бенуа впечатления от первого посещения,- я увидал его лежащим на низкой железной кровати, головой к полукруглому окну, опускавшемуся к самому полу. На одеяле и на полу рядом валялось несколько книг..." Вот откуда появились книги в чулане Евгения.

"...Вообще Кушелевка" - это дача Кушелевых-Безбородко, потомков екатерининского канцлера. Руина, построенная знаменитым Кваренги, летний дворец с круглыми башенками по бокам, ограда - ряд сидящих львов, гранитная терраса с гранитными сфинксами, беседка "Кофейный дом" и, наконец, Кваренгиевская ротонда - восемь колонн с пышными коринфскими капителями; да и много других парковых чудес. Рядом строился пивоваренный завод - почва разрыта, груды мусора, балки, доски. На фоне этого пейзажа и возникли, как называл их Бенуа, "кушелевские настроения", ощущение чего-то бесконечно печального при виде гибели прекрасной старины. Эту горечь и жалость к разрушающемуся прошлому и воспоминанье о поляке загадочного, но благородного происхождения вложил Бенуа двадцать пять лет спустя в рисунок с пушкинским героем, чье славное в минувших временах прозванье забыто ныне "светом и молвой".

На том рисунке, где Евгений бежит "знакомой улицей", смытой наводнением, в варианте 1903 года на первом плане слева - трупик кошки. В варианте 1923 года этот символ разоренного домашнего очага перемещен в следующую иллюстрацию - "Были здесь вороты..." На оригинале рисунка - надпись, затертая на клише: "Чалому, Муське и всем любимым кошкам". Бенуа был "страстным поклонником кошачьей породы". Две страницы его мемуаров посвящены смерти черного Мурика. Воспоминание о нем, лежащем на боку с вытянутыми окоченевшими лапами, Бенуа вмонтировал в картину ужасов наводнения.

В иллюстрации к "Медному всаднику" Бенуа ввел и не названное Пушкиным изваяние речного бога. Опять-таки у него были свои переживания, связанные с этим скульптурным персонажем. Этой статуе на левой ростральной колонне у Биржи, фигуре с веслом, иногда по простоте называвшейся Нептуном, Бенуа посвятил в 1902 году одну из своих горестных заметок на тему "агонии Петербурга": "От десятка слоев краски, от гипсовых заплаток, от многолетней грязи обезображено все лицо (особенно это заметно в профиле), заплыли драпировки, отвисли мускулы - но общая схема сохранилась, и грозный, стихийно-величественный вассал Нептуна по-прежнему поражает своим внушительным видом, своим энергичным и в то же время спокойным уравновешенным жестом".

Рисунки 1903 года были неспешной прогулкой художника по милым сердцу уголкам своего прошлого.

Рисунок, который он сделал два года спустя, был властно продиктован настоящим и обращен к будущему.

Знаменитый фронтиспис к "Медному всаднику"... Пустыня немой площади. Пятиглавый собор. Колокольня. Фонари. На челе Петра - отблеск месяца. Тень чиновника и тень императора. Всадник. Евгений.

Когда этот рисунок впервые предстал перед российскими зрителями в апреле 1906 года, впечатление он произвел огромное. "Поражающе сильной", "небольшой, но чрезвычайно сильной" называли иллюстрацию рецензенты выставки Союза русских художников. Один из них, "всматриваясь", "вдруг проникся настоящим ужасом перед ожившей, оставившей гранитную глыбу и несущейся по мостовой статуей. Она сохраняет позу памятника, но в ней столько жизни, столько движения, столько воскресшей силы; она мчится, а перед нею надвигается отбрасываемая ею тень..." (220).

Фронтиспис создан осенью 1905 года в Париже. Много написано о нем за восемьдесят лет. И ничего неизвестно о внутренних толчках к его созданию. А ведь может быть, что и в нем есть автобиографический слой, причем не мемуарный, а сиюминутный, дневниковый?

Бенуа писал А. Н. Савинову в 1960 году: "Сообщаю по Вашему желанию некие комментарии к моим иллюстрациям "Медного Всадника". Но сначала должен признаться, что я никак не способен снабдить каждый свой рисунок каким-либо объяснением (почему одно так, а другое этак); вообще подобная рассудительность не входит в обыкновение моего художественного творчества, потому что все всегда создается (вернее, создавалось) по наитию", и мне кажется, что чем внимательнее я относился к такой "подсказке", тем выходило лучше" (10, 712-713).

Все это так. Но сам Бенуа, автор "Истории живописи", прекрасно знал, что помимо наития бывают еще конкретные зрительные впечатления - как увиденные в жизни пейзажи и сценки, так и чужие картины и рисунки. Рискнем высказать предположение о том, что явилось толчком к созданию знаменитого фронтисписа.

Перед отъездом в Париж в феврале 1905 года Бенуа на деловой почве сблизился с Юрием Арцыбушевым, художником, зятем Евгения Лансере (племянника Бенуа). Арцыбушев устроил Бенуа договор с газетой "Русь" на еженедельные фельетоны. Летом того же года Арцыбушев, сочувствовавший и помогавший революционному движению, стал издавать сатирический еженедельник "Зритель". Вполне вероятно, что в руки Бенуа попал шестнадцатый номер этого журнальчика, где была помещена рецензия на "Азбуку" Бенуа, изданную Экспедицией заготовления государственных бумаг. Неподписанная рецензия бранила Экспедицию за качество печати, досталось и самому художнику за "манерность", за девиц, играющих в жмурки, за человека в мундире, наблюдающего звезды, за франта перед зеркалом - все это казалось неуместным в "переживаемый момент". Намекалось, кажется, и на дотацию Николая II "Миру искусства": было сказано, что журнал столько лет пропагандировал стиль ампир - "не из благодарности ли?" Что и говорить, рецензия должна была огорчить Бенуа.

Пролистаем далее страницы тощего "Зрителя" от 25 сентября 1905 года. Какие вести с родины нес он парижскому затворнику?

- Экспедицией заготовления государственных бумаг выпущен в продажу прекрасно исполненный портрет-офорт писателя-эмигранта А. И. Герцена.

Фронтиспис к изданию 1923 г.

Н. Шестопалов. Рисунок в журнале 'Зритель'

- В эриванской гимназии перед началом занятий 14 сентября была отслужена панихида по убитым в Тифлисе 29 августа жертвам.

- 6 сентября от рук убийц скончался православный священник о. Лицит, настоятель церкви в Фистеленском приходе Рижского уезда.

В том же номере некто "Мстислав" (Н. И. Фалеев) напечатал свои афоризмы "Зарницы (Из книги безумия)":

1. Безумцами звали тех, кто шел впереди человечества. <...>

3. Безумие - зарница далекой грозы и хохот приближающейся бури. <...>

7. Страх есть начало мудрости, а корень безумия - отвага. <...>

9. Хвалу я слагаю безумию, ибо что есть выше его?..

А рядом с бесстрастной хроникой текущих событий и ницшеобразной хвалой страху и безумию - не очень искусный рисунок неведомого Александру Бенуа какого-то "Н. Ш." (Николая Шестопалова, журнального графика, в "Зрителе" дебютировавшего).

На рисунке трехглазый паровоз настигал беднягу, обронившего цилиндр и портфель. На почти ребусном языке политической графики пятого года паровоз, видимо, был локомотивом истории, а его жертва - опорой российской государственности.

Надо сказать, что Александр Николаевич Бенуа локомотивов вообще не любил. "Три ярких глаза набегающих" и "пыщущий дракон" не будили в нем лирического отзвука, как в Блоке и Анненском. В своих воспоминаниях он рассказывает, какая невыносимая тоска охватила его как-то среди унылого пригородного пейзажа, далеких огородов, фабричных труб, зловеще выделявшихся на фоне зари,- а завершалась эта картина дымками на горизонте от маневрировавших на запасных путях паровозов (26, 546). Уродливая махина, может быть, по контрасту повела его к фальконетовскому гиганту так же, как в "Петербурге" Андрея Белого оживший фальконетовский конь по какому-то смутному сходству вызвал образы чудищ железнодорожной тоски: "...конский рот разорвался в оглушительном ржании, напоминающем свистки паровоза; густой пар из ноздрей обдал улицу световым кипятком".

Предчувствие грядущих потрясений, внезапно озарившее ощущение двойничества, "близнечности" полярных форм экстремизма, пушкинский страх перед безумием Бенуа воплотил в своем фронтисписе. Он - если верна наша гипотеза - оттолкнулся от плоской аллегории злободневного рисунка. Нерасчленимое единство преследующего и преследуемого предстало зрителю без однозначного ребусного решения.

Рисунок, ставший фронтисписом,- это переданный образами пушкинской поэмы итог размышлений 1905 года о колесе истории.

За рисунками Бенуа к Пушкину стоит, таким образом, глубокий автобиографический подтекст, как это бывает и в лирике, когда стихи пишутся на заданные, "канонические" темы. Казалось бы, такой характер "графического дневника" грозит рассредоточить отдельные рисунки по разным эпизодам жизни художника и этим ослабить цельность и единство изобразительного повествования, подчиненного как-никак другому сюжету.

Этого не происходит. В серии рисунков есть цельность и единство не только литературного, иллюстрируемого сюжета, но и сюжета пластического - отдельные иллюстрации связаны системой повторов, перекличек, взаимных отсылок.

Погоня Евгения за непостоянной Фортуной обернется его бегом по предместью, когда "изнемогая от мучений" он будет искать знакомый дом. В варианте 1903 года читателя, проследившего исполнение зловещего пророчества, ждала во втором рисунке горько-насмешливая и отчетливая (может быть, слишком отчетливая) отсылка назад, к первому - обломанное колесо в развалинах дома, жалкий двойник колеса Фортуны. Да и куча рухляди трагически передразнивает содержимое рога изобилия.

Замах мальчишеской руки со снежком в спину Евгения отчасти напоминает бунтарский жест бедного безумца у подножья монумента.

Барку у набережной, где "теснился кучами народ, любуясь брызгами", читатель потом узнает в выкинутой на берег и перевернутой барке на другом рисунке - когда вода сбыла и Евгений спешит к едва смирившейся реке.

Перекличка взаимных отсылок в рисунках Бенуа делает его книгу подлинно игровой. Читателя вынуждают передвигаться по тексту во всех направлениях. Как в настольных играх, где, попадая в определенные клетки на пути к желанной цели, ты то обязан вернуться назад, то можешь скачком продвинуться к финалу. Впрочем, есть и более точная аналогия.

Сочетание смежных иллюстраций у Бенуа выявляет те принципы развертывания текста у Пушкина, которые в нашу эпоху, эпоху кинематографа, были названы монтажными. Михаил Ромм разбирал как пример такого "кадрирования" и монтажа то место "Медного всадника", где сначала показан Евгений на льве, а потом сразу то, что представало его мысленному взору.

Его отчаянные взоры На край один наведены Недвижно были. Словно горы, Из возмущенной глубины Вставали волны там и злились, Там буря выла, там носились Обломки... Боже, боже! там - Увы! близехонько к волнам, Почти у самого залива - Забор некрашеный, да ива И ветхий домик: там оне, Вдова и дочь, его Параша, Его мечта...

Так и "раскадрирован" этот момент у Бенуа (впрочем, очень может статься, что именно иллюстрации Бенуа натолкнули М. И. Ромма на его разбор).

Так же, "по взгляду", монтируются у Бенуа и два других соседних рисунка. На странице 30 действие происходит у Биржи на Васильевском острове - мы перенеслись туда, куда на предыдущем рисунке направлены были взгляды императора и его свиты. Сейчас в кинематографе такой способ монтажа называют "восьмеркой". Теперь вдалеке мы видим Зимний дворец (и где-то там на балконе стоит Александр I), а на первом плане - ростральную колонну. "Монтируются" этот и предыдущий рисунки и по некоторой общей схеме построения: там диагональ связывает царя и тонущих людей, здесь - статую речного божества и матросов, спешащих на выручку погибающим.

В одной современной статье о Бенуа говорится, что он себя мыслил как последователя Ватто, а на самом деле, сам того не ведая, был предшественником Эйзенштейна (52). Парадокс этот, надо сказать, не так уж неожидан. Бенуа, в отличие от очень многих видных своих современников, благоволил к новому искусству, к "ки-ки", как называли кинематограф в его дружеской компании, и гордился тем, что входит в число людей, которые "сидят себе и сидят, глядя на мигающие по экрану тени, дома продолжают переживать виденное, мучаются кошмарами и снова идут, и снова переживают да еще и выстаивают, когда наплыв алчущих этого блаженства превышает число уготованных мест" (10, 109). Игорь Грабарь впоследствии вспоминал, как Бенуа и Станиславский уговаривали его ходить в синема-театры. Невольно для себя Бенуа оказался причастен к становлению национального киноискусства - в 1916 году Я. Протазанов, экранизируя "Пиковую даму", воссоздал в изобразительном решении фильма атмосферу иллюстраций Бенуа к пушкинской повести. И тогда же отроческий русский кинематограф вернул свой долг русскому искусству книги - кинофабрика И. Н. Ермольева выпустила книгу "Пиковая дама", иллюстрированную кадрами из фильма. Это был первый опыт киноиллюстрации в России.

Русское кинопроизводство не раз заглядывалось и на "Медного всадника". В 1915 году его собиралась снять ярославская кинофабрика (сценарий Б. И. Мартова назывался "В волнах безумия"), но так и не дождалась "натуры" - наводнения.

В двадцатые годы сценарий написал П. Е. Щеголев.

В этом сценарии он пытался проявить и развернуть "кинематографические" возможности, заложенные в пушкинском тексте.

В своем видении кадров будущего фильма Щеголев иногда явно шел по стопам Бенуа:

"7. Император на балконе дворца (Иорданский подъезд). Смотрит на Неву (Биржа и ростральные колонны). За ним генералы и гражданские сановники с согнутыми спинами. Из них один сановник с надменным лицом еще появится. Нева бурно катит волны.

N3. Царя с сановниками монтировать с волнами Невы" (246).

Щеголев прибег, как задумывал и Бенуа на первом этапе работы, к "построфному" и даже почти "построчному" иллюстрированию:

"21. "

Домой пришед, Евгений Стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он уснуть не мог В волненьи разных размышлений".

22. "Река все прибывает".

23. Размышления Евгения. Бедность. В зимний день он, дрожащий от холода, перед витриной магазина на Невском. Мимо него снуют разряженные кавалеры и дамы. Рядом с ним расфуфыренный, праздный счастливец, которым жизнь куда легка.

24. Дождь стучит в окно. Ветер качает уличный фонарь под дождем.

25. Размышления Евгения.

"Трудом

Он должен был себе доставить

И независимость и честь".

Комната Евгения. Не разгибая спины, он пишет, встает, вытягивается от утомления.

26. Вода подымается выше, из желобов течет, как из ведра".

Далее возникают мечтания Евгения - как бы перерыв в репортажном повествовании Пушкина, скобки, внутри которых экранизатор получает право на сколь угодно продолжительную импровизацию. Он, кажется, оттолкнулся от трех строк из Эпилога поэмы, в которых увидел заместителя, преемника, "двойника" Евгения:

Или чиновник посетит, Гуляя в лодке в воскресенье, Пустынный остров.

"27. Мечты о счастье Евгения. Ясный солнечный день. Первое знакомство Евгения с Парашей. У пристани. Параша на лодке причаливает, плохо привязывает. Причал рвется, и лодка с Парашиными вещами отплывает. Она в отчаянии, Евгений, бывший на берегу, бросается в другую лодку, нагоняет и ловит лодку <...>. Параша зарделась, благодарит.

28. Домик вдовы. Ива у ворот... Скамеечка. Евгений и Параша.

29. На островах. Над водой. Признание.

30. Евгений и Параша открывают вдове. Старушка благословляет их.

31. Евгений и Параша - в мечтах о будущем счастье. "Рука с рукой".

32. Действительность. Порывы ветра сотрясают крыши. Фонарь на Адмиралтействе предупреждает о наводнении".

Щеголев исходил из того свойства кинематографа, что здесь сравнения и метафоры, оставаясь "сопряжением далековатых идей", все же ищут опоры в рядах близлежащих, соседних. Сценарист шел навстречу художественному сознанию 20-х годов, которое открыло для себя "локальную семантику", как выражались конструктивисты ("развертывание всей фактуры стиха из основного смыслового содержания темы"). Речь шла о том, чтобы слова для описания героев и пейзажа были близки избранной теме.

В тексте пушкинской поэмы упоминание о том, что Евгений "где-то служит", почти исчерпывает мотив его чиновничества. Профессия его сказывается только характерными оборотами речи, вроде - "Параше препоручу хозяйство наше" (112, 196). Но Щеголев увидел отголосок этой "бюрократической" темы в пушкинском сравнении:

Мрачный вал Плескал на пристань, ропща пени И бьясь об гладкие ступени, Как челобитчик у дверей Ему не внемлящих судей.

Не это, но сходное сравнение из "Езерского" Щеголев развернул в кадр-картинку и соединил с отсутствующей у Пушкина сценой из служебного бытия Евгения. Сделан этот эпизод по схеме из ранней комической ленты или цикла журнальных карикатур:

"11.

Нева в теченьи возмущенном Шумела глухо. Бурный вал, Как бы проситель беспокойный, Плескал в гранит ограды стройной.

12. Парадный подъезд присутственного места. Беспокойный челобитчик у дверей перед швейцаром с булавой, бьется в двери и получает отказ.

13. Внутри министерской канцелярии. Множество чиновников за столами. Скрипят перьями. Из них самый последний - Евгений.

14. Начальство. Надменный сановник. <...> Перед ним с согнутой спиной директор департамента. Сановник распекает директора департамента.

15. Директор департамента распекает начальника отделения.

16. Начальник отделения распекает столоначальника.

17. Столоначальник распекает Евгения. №З. Все распекаемые принимают одну и ту же позу - изогнутой покорности.

18. Конец занятий. Проходит начальство: все спины склоняются, ниже, ниже.

9. На улице. Ветер, дождь.

"И буйный ветер выл уныло, Клубя капоты дев ночных".

Евгений пробирается по улице.

20. Евгений по лестнице взбирается к себе, в конурку пятого жилья, в Коломне".

Так с разных сторон "Медный всадник" Пушкина подсказывал, иногда даже навязывал свое кинематографическое прочтение. Читательское сознание двадцатого века, привычное к лейтмотивам в прозе, работало на усиление взаимных перекличек разных мест пушкинской поэмы. В словах и предметах "петербургской повести" узнавалось их взаимное родство или тождество. Так читал Андрей Белый один из эпизодов второй части: "Евгений видит лодку и к ней бежит; и перевозчик ведет его через страшные волны. Жуткая картина: точно продолжение вступления по живописи образов: неуютность, пустынность; и тот же челн (названный лодкой) вступления" (23,185).

Почти все писавшие о Бенуа в последние двадцать лет упоминают "кинематографичность" иллюстраций к "Медному всаднику". За полвека киноязык глубоко и неистребимо утвердился в сознании современного читателя. Но когда книга Бенуа только явилась в свет, сопряжение это могло показаться далековатым. А без него некоторые особенности книги могли восприниматься только как композиционные промахи.

Тонко и точно чувствовавший книгу критик сетовал в 1923 году: "Ослаблена сила воздействия центральной сюиты рисунков, воспроизводящих видение Евгения. В первый раз они появлялись то наверху, то в середине или внизу страницы... Теперь они все одинаково расположены; повторение фигуры Фальконетова памятника <...> кажется однообразным" (175, 319). Но для того, чтобы подчеркнуть кинематографический эффект - непрерывность движения, как раз очень подходили и одинаковое расположение рисунков на полосе, и устойчивость памятника в поле рисунка. Этим еще более усиливался эффект "оживления" статуи, который поражал читателей первого номера "Мира искусства" за 1904 год.

Уравнивание рисунков в положении на странице резче выявляло то единство движения, которое пронизывало их. Каждый из них отсылает, направляет к следующему. Еще Полиевктов заметил, что Бенуа выбирает для рисунков моменты, не столько богатые внешними подробностями, сколько знаменующие переход от одного мотива к другому.

Можно даже сказать, что смысл некоторых иллюстраций состоит именно в двойственности отсылки - одновременно к предыдущему и последующему. Поэтому-то и возникают противоречащие друг другу истолкования одного и того же рисунка в разных описаниях. И если один искусствовед пишет:

"И стихийное бедствие все нарастает, ни одна иллюстрация не приносит просветления. <...> часть вторая открывается снова заставкой, изображающей бурную реку, стремящуюся разрушить, смыть, снести "Петра творенье"", то другой говорит о той же иллюстрации: "Вторая часть поэмы открывается заставкой, изображающей Петропавловскую крепость и Неву, насытившуюся разрушением".

Так графический рассказ вплотную подходит к кинематографическому. В книге Бенуа повествовательная графика невольно проделала - в сжатом и ускоренном виде - тот путь, который в истории европейской культуры вел ее к искусству, начавшемуся с первого сеанса братьев Люмьер в 1895 году.

В своих мемуарах Бенуа уделил целую главу детским книжкам с картинками. В этих иллюстрациях ребенка поразило (и запало на всю жизнь в его память) суммирование движения, стягивание последовательных моментов действия. Спустя шестьдесят лет благодарная память его выделяет именно эту внутреннюю динамику иллюстраций. Он описывает раскрашенные литографии "Проделок Арлекина" - книги, давно не виденной им, потерянной уже в раннем детстве: "Из отдельных проделок Арлекина "Из отдельных проделок Арлекина "Из отдельных проделок Арлекина <...> мне особенно запомнилась одна с протянутым шнурком через улицу. На одной картинке Арлекин занят приготовлением своей злой шутки, но уже вдали виднеется фигура Кассандра, медленной походкой придвигающегося к фатальному месту; во второй Арлекин, спрятавшись за углом, натянул свой шнурок, и почтенный старец, споткнувшись об него, летит вверх тормашками. <...> Арлекина судят и приговаривают к повешению, но, к счастью, палач, движимый жалостью, освобождает его от петли, и на последней картинке Арлекин бежит со всех ног по полю с черной маской на лице,- дабы отныне никто не мог его узнать. Вдали же на горизонте виднеется виселица с каким-то болтающимся тряпьем" (26, 225).

Лубочная книжка-картинка

Лубочная книжка-картинка

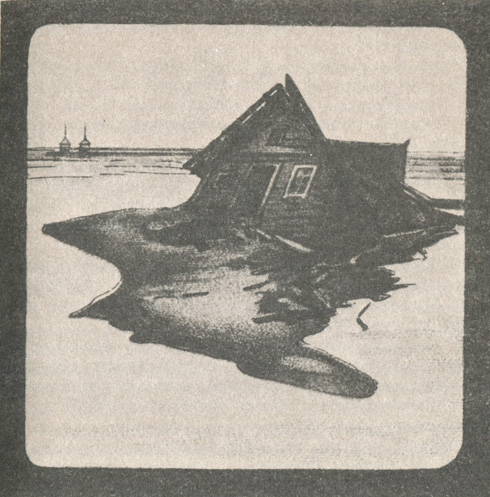

"Рассказ в картинках" Александра Бенуа, видимо, вызвал к существованию лубочную книжечку-ширму, обошедшуюся вообще без текста и разложившую пушкинский сюжет на восемь стоп-кадров - от Петра на пустынном берегу до острова с ветхим домишком (этот последний рисунок явно навеян заключительной иллюстрацией Бенуа в варианте 1903 года). Творенье зачинателя "Мира искусства" включилось в хоровод различных жанров и искусств, как весьма древних, так и самоновейших.

Книга Бенуа появилась в тот момент, когда зарождалась отечественная наука о кино. И теоретики нового искусства изучали законы киномонтажа по этой книге. Б. В. Казанский писал в статье "Природа кино", появившейся в 1927 году:

"...пять иллюстраций совершенно покрывают возможный монтаж последней сцены. Бенуа показывает зрителю пять моментов в такой непосредственно близкой последовательности, что они просто соответствуют одному кадру фильмы, а именно:

1) Евгений у подножия Медного всадника клянет Петра, высоко поднимая руку;

2) Евгений, полуобернувшись и опуская руку, испуганный собственной дерзостью;

3) Евгений, повернувшись, бросается прочь от памятника, на котором Всадник грозно простирает руку;

4) Евгений бежит по площади, за ним скачет Всадник;

5) Евгений бежит, вдали высится мрачный силуэт Всадника.

Никакой монтаж, если только он сохранит верность тексту, не сможет вставить в этот ряд хотя бы одно промежуточное мгновение, так они связаны и непрерывны в своей последовательности; он может только дать их на экране слитыми в непрерывное, единое движение, и только" (161, 129).

Замечательный филолог все же преувеличил тождественность иллюстраций и кинотекста. Спустя шесть лет после статьи Б. В. Казанского советский оператор В. Нильсен, ученик Эйзенштейна, предваряя свою композиционную разработку того же места пушкинской поэмы, привел те же рисунки Бенуа. Не называя прямо Б. В. Казанского, он полемизирует с ним:

"...то, что вполне достаточно и высокохудожественно в живописной иллюстрации,- бледно и невыразительно для кино. Производя в кино съемку шести кадров по такой упрощенной схеме, мы получили бы примитивный информационный показ, весьма мало эмоционально действенный и не раскрывающий подлинной художественной выразительности сюжета" (141, 86).

Не будем здесь излагать принципов и результатов раскадровки В. Нильсена - разбор их занимает 37 содержательных страниц в его книге. Приведем только один пример того, как профессионал-кинематографист читает пушкинский текст.

В. Нильсен обратил внимание на освещение Сенатской площади у Пушкина:

И прямо в темной вышине... Ужасен он в окрестной мгле... И озарен луною бледной...

"Здесь можно высказать предположение, что в начале действия, при появлении Евгения, луна скрыта облаками и фигуры на площади выступают как силуэтные очертания. Затем выходит луна, и освещение меняется. Можно даже допустить, что луна на протяжении всего действия несколько раз затягивается облаками, причем облака, гонимые ветром, быстро пробегают по лунному диску" (141, 84-85).

Такое прочтение пригодилось В. Нильсену, когда он искал "логических мотивировок" для оживающего памятника: "Евгений выходит на площадь ночью. Луна затянута облаками. <...> Евгений грозит Петру. Луна выходит из-за облака и освещает лицо Петра. В воображении Евгения внезапно освещенное лицо Петра "мгновенно возгорается гневом". Это служит толчком к возникновению галлюцинации. Евгений боится мести Петра, он ждет ответного удара. Евгений обегает вокруг памятника, фиксируя взглядом Петра. Поворот памятника существует лишь в воображении Евгения. У Евгения возникает ощущение поворота памятника.

Евгений выбегает к своему первоначальному месту, откуда памятник виден фронтально. Луна совершенно очищается от облаков. Тень "Медного всадника" падает на Евгения, и это служит вторым толчком к дальнейшему развитию галлюцинации. Евгения преследует не "Медный всадник", а лишь его тень. Евгений бежит по площади, он падает. Скрывается луна, и сплошная тень покрывает упавшего Евгения. В финальном кадре показывается памятник, незыблемо стоящий на гранитной скале. Здесь дается полная расшифровка нереальности показанного события" (141, 88).

B пушкинских стихах степень реальности того мира, в котором монумент Фальконета преследует Евгения, неопределенна и подвижна. И это составляет "самое нельзя прелести", как сказал по другому поводу Вяземский. Рационалистические установки читателя и его же неизбывные устремления к фантастическому ведут между собой нескончаемую тяжбу. Право обладания видением ночной погони то переходит к "вечернему страшному рассказу", то его присваивает "зловещее преданье".

Бенуа сохранил тревожную поэзию пушкинской игры. Его книга завершается виньеткой: двое прохожих у опустевшего Гром-камня. Ни всадника, ни коня, ни змеи на нем нет.

* * *

В годы вынужденного перерыва в издательской истории "Медного всадника", в "незабываемом 1919-м" и его соседях по календарю открылась Александру Бенуа странная и невиданная красота опустевшего Петрограда. Город как бы возвращался в свое начало. "Ныне там" и "где прежде" из пушкинского вступления как бы поменялись местами.

Заезжий москвич Борис Пильняк увидел в эти годы травку, проросшую между торцами Невского, услышал гулкое эхо на Неве, почувствовал поэзию камня и тишины. Дни показались ему не русскими, финляндскими.

Деревянные дома вроде того, который Бенуа запечатлел в дождливый осенний вечер, шли на дрова: исчезал деревянный Петербург. Штабеля дров лежали на Марсовом поле. Не слышно шуму городского, на Невских башнях - тишина. С гранитных набережных удят рыбу. Пустыри-огороды вклиниваются в центр города. Полые русла улиц. Город зеленел подорожником.

В 1919 году Михаил Лозинский обратился к "волшебному другу" - мудрому року:

Ты опоясал город мой Войной, и гладом, и чумой, Ты облачил его каменья Порфирой дивной запустенья, И он, как призрак, засверкал Во льдах магических зеркал... И я бродил по стогнам сонным, Как бы в бреду преображенным, Познав впервые благодать Внимать и видеть, помнить, ждать.

А другой поэт, расслышавший в стуке топоров и скрежете пил намек на судьбу древней Трои, писал годом позже о "черном бархате всемирной пустоты".

Пережил этот круг ощущений и Бенуа. В 1922 году он писал: "Пронесся чудовищный ураган; многое он развеял и погубил, самое существование города поставил под знак вопроса, как будто суждено осуществиться пророческому проклятию его исконных врагов - "быть Петербургу пусту"; зато в эти самые страшные дни бытия то, что казалось утраченным двухсотлетним городом навсегда - его "естественная молодость" вернула петербургскому пейзажу его первоначальную прелесть. <...> Художник, присутствуя при таком чуде, готов забыть все невзгоды, всю трагичность момента и приглашает своих сограждан любоваться тем, чем любовались сто и двести лет тому назад,- Невой, которой возвращена почти целиком ее ширь, ее раздолье, ее пустынность. Ведь и смерть, и агония имеют свою великую прелесть" (10, 153-154).

Что определяет судьбу книги? Среди многих ответов на этот вопрос есть и такой: способность книги захватывать с собой в будущее частицы окружающей реальности, той, что простирается за окном кабинета, где книга пишется, или за стенами типографии, где она набирается.

"Медный всадник" 1923 года многое вобрал в себя из воздуха тех лет, когда Комитет популяризации художественных изданий бился над выпуском трудной книги.

Столбики стиха на площадках страниц обладают странным свойством - для нас, читателей, прямоугольная кладка литер каждый раз по-новому освещается чуть брезжущим, не до конца осознаваемым изобразительным, "фигурным" смыслом. И каждый раз новые стихи вызывают из недр нашей зрительной памяти разные прообразы стройности и строя. Осип Мандельштам с детства воспринимал Пушкина в неотъемлемом сочетании с панорамой разворота того исаковского издания, в котором П. Ефремов впервые расположил все пушкинские стихотворные произведения в хронологической последовательности: "Я до сих пор думаю, что это прекрасное издание, оно мне нравится больше академического. В нем нет ничего лишнего: шрифты располагаются стройно, колонки стихов текут свободно, как солдаты летучими батальонами, и ведут их, как полководцы, разумные, четкие годы включительно по 37-ой" (129, 91). За этим отроческим ощущением угадывается тот момент читательского озарения, когда строки об однообразной красивости пехотных ратей вдруг вспыхивают и сразу заливают своим державным светом стройно зыблемый строй стиховых колонн - зыблемый неровностью строк с правой стороны столбца.

Но для читателей "Медного всадника" такое озарение происходит еще раньше в том же Вступлении - когда укладка букв и слов в стройную громаду текста уподобляется дворцам и башням юного града.

Метафора "город - книга" выкристаллизовалась в европейской культуре задолго до прогулки Александра Бену а по Петербургу "Медного всадника". Она бытовала и до того, как Достоевский писал о Петербурге в "Маленьких картинках": "В этих зданиях, как по книге, прочтете все наплывы всех идей и идеек...", и до того, как Гоголь мечтал об улицах с "архитектурной летописью". Сопряжение Города и Книги существовало в русской культуре уже тогда, когда Пушкин вступил в литературу. Известный просветитель и сатирик Николай Страхов писал в 1810 году: "Город есть книга, в которой сады, улицы, домы, набережные, проулки и памятники суть строки, заключающие самые поразительные истины. В нем все веселости и шумности служат живыми эмблемами непостоянства, которого следы видны на вещах, видны на опустевших улицах и осиротевших проулках. Желательно, чтобы путешественники и приезжие не смотрели, а читали бы город. Сие редкое чтение доставило бы роду человеческому хотя и малую, но истинную историю духа его и свойств" (196, 10). А за два года до написания "Медного всадника" слово и архитектура столкнулись в другом знаменитом сочинении, и век спустя этой своей чертой оба произведения объединились в читательском сознании. Говоря о пушкинской поэме, художественный критик из нашего века заметил: "Кроме "Собора парижской Богоматери" Гюго, в мировой литературе не найдется другого такого примера, когда бы архитектурный памятник не только становился центром литературного произведения, но являлся его важнейшим действующим лицом" (73, 37). Роман Гюго открыл всю глубину метафоры "город - книга" и воспел восторженным гимном параллелизм зодчества и книгопечатания: гранитные страницы, мраморный алфавит, каменные летописи и соборы Шекспира, мечети Байрона, Вавилонскую башню всемирной литературы. В 1830-1840-е годы это параллелизм прочно и надолго вошел в русское литературное сознание.

Двойничество Города и Книги легло в основу своего рода ритуала чтения "Медного всадника" в начале нашего века. Дело не только в том, что строки этой пушкинской поэмы без стеснения декламировались на улицах столицы, как вспоминают разные мемуаристы о самых разных людях русской культуры. Самым надежным средством проникнуть в смысловые глубины "Медного всадника" стало путешествие, прогулка по местам, воспетым в поэме. Так строился сюжет "Всадника" Евгения Иванова; эта же идея вызвала к жизни увлеченное исследование, прикинувшееся скромной методической экскурсионной разработкой - "Быль и миф Петербурга" Н. П. Анциферова (1924). Истинный читатель "Медного всадника" становился пешеходом по определению, а покровителем этого клана виделся "самолюбивый, скромный пешеход чудак Евгений"...

В эту литературную эпоху метафора обернулась: страница книги объявила себя подобием городского пространства. Ограниченность, огороженность стихового столбца соотносила его с городом, кварталом, зданием (незавершенные строфы, оборванные строки уподоблялись недостроенным и разрушенным дворцам, храмам). Строфа наполнилась неким геометрическим пафосом.

Самое отличительное свойство стиховой речи - то, что она разделяется на стихи,- стало образом, изображением. И в укор петербургским литераторам говорили, что строчки их прямы и пусты, как петербургские проспекты. У поэтов, причислявших себя к "петербургской школе", стихи стали не просто описывать город, но всем своим строем изображать четкость петербургского градостроительного членения.

Виктор Шкловский когда-то назвал иглу Адмиралтейства "богиней цитат". 54-й стих пушкинской поэмы десятки раз всплывал в сочинениях российских поэтов. Богиню цитат склоняли по всем падежам:

Дыханье бунта. Трубы. Копоть. Небес изодранная мгла... Прорехи туч устала штопать Адмиралтейская игла.

Петровских линий огоньки По-прежнему глядятся в мглу, Ты снова видишь маяки, Адмиралтейскую иглу!

Санкт-Петербург - гранитный город, Взнесенный Словом над Невой, Где небосвод давно распорот Адмиралтейскою иглой.

Трудно не заметить, что возвращающийся пушкинский стих тяготеет к финалам четверостиший и очень часто - к заключению всего стихотворения. Иногда, правда, его перекладывали в синонимы и в другие размеры:

Бесславно час заката минул. Последний луч вверху, средь птиц, Корабликом своим откинул Адмиралтейства славный шпиц.

Заутра бросится гонец В сирень морскую, в серый вырез, И расцветает, наконец, Златой адмиралтейский ирис!

В несказанной тоске замурованный, Не пойму очертания лиц. В синеве кисеи затушеванный Золотится над городом шпиц.

Завершая строфы и стихотворения этим острием, поэты как бы воссоздавали силуэт Петербурга. Как улицы были нацелены на заостренную вертикаль ("высотную доминанту" - говорят архитекторы), так и строфы тянулись к освященному Пушкиным образу. Эта параллель зрительного и словесного построения отчетливо видна в альбомной записи Мстислава Добужинского. Повторив в альбоме одну из своих заставок к "Белым ночам" - улицу, в перспективе которой виден адмиралтейский шпиц, он записал под рисунком свое стихотворение:

Я ходил по Петербургу ночью, Белой ночью, вдоль пустых каналов, И холодные сжимал перила, Наклоняясь над водою темной. В тихом зеркале канала спали Опрокинутые стены улиц, И в зеленом небе над домами Золотился шпиль Адмиралтейства...

Графика оглядывалась на поэзию, стихи - на рисунки. И теперь, на страницах книги Бенуа, стихи-здания предстали окруженные страшной и величественной пустынностью прозрачного Петрограда, пустотой двухсотлетней выдержки.

Соткав эту пустоту из воздуха покинутой столицы, из безлюдности петербургских улиц в нарисованной им погоне Всадника за Евгением, собрав ее по кусочкам из зияний, пробелов, прогулов вокруг стиховых столбиков, из приобретших новый, неожиданно изобразительный смысл щедро представленных в книге пустых полос,- ее и возвел Бенуа на гранитный постамент в своей последней виньетке.

Пустота спусковых полос и полей, которая возникла из-за разности в ширине текста и иллюстраций и которая так раздражала некоторых первых читателей книги Бенуа, спустя полвека читается как рыцарский жест графики в сторону поэзии. Пушкинский стих взят в массивную раму белизны. Книга Бенуа сделала то же, что и современные ей поэты, воспевавшие белизну листа как вместилище авторского голоса, как емкое пространство, готовое принять в себя приближающееся чудо поэзии. Они отождествляли себя с листами рукописи или книги -

Не в твои ль глаза смотрю С белых матовых страниц,

они восторгались тем, что у Данте вместо "стих" сказано "страница".

Поль Клодель говорил на флорентийской книжной выставке: "...соотношение слова и безмолвия, текста и пустоты является источником особой поэзии..." (96, 157).

И поэты при случае напоминали читателям о том, что незаполненные пробелы - это заповедники молчания, а иногда даже пытались ввести это безмолвие в стих, как Сергей Городецкий, когда описывал озеро:

Ни сказать-показать. Только вот - промолчать: Так недвижно, неслышно печальная гладь Затаила в глуби тишину-благодать.

Бенуа окружил пушкинские стихи ореолом молчания ("мудрого молчания", как любили выражаться в эту эпоху). Молчание не есть немота, оно, как и слово, "цитатно" и отсылочно, оно вбирает в себя память о многих доселе бывших паузах и передышках. Белые полосы Бенуа включили в себя великое и трагическое беззвучие Петрограда, скорбное молчание над гробом ушедших свидетелей и ревнителей старины, секунды оцепенения перед взрывом аплодисментов в зале, и наконец - напряженную тишину пауз пушкинского стиха.

|

ПОИСК:

|

© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'