Удивительный автопортрет

Удивительный автопортрет

В наше время, когда интерес к рисункам Пушкина так велик и в среде далеко не профессиональной, когда, в сущности, даже самый интерес этот представляет собою своеобразный феномен нашей культурной жизни, вообще-то и сам по себе заслуживающий внимания специалистов, - странным образом остается все еще не освоенным один очень важный аспект изучения пушкинской графики, который дал бы возможность увидеть в его рисунках дополнительное средство познания "первенствующего поэта русского" как творческой индивидуальности.

В самом деле, под каким только углом зрения и в какой связи не изучаем мы рисунки Пушкина - и в связи с атрибуцией портретов сколько-нибудь близких ему лиц, и для определения круга его знакомств, и для уяснения душевного состояния поэта в разные периоды его жизни. Но ни разу, наверное, до конца последовательно и серьезно не попытались мы увидеть в его рисунках нечто принципиально особенное, что характерно исключительно для его, поэта Александра Пушкина, уникальной в своем художественно-психологическом своеобразии графики и что таит в себе главный секрет беспримерной ее притягательности и успеха.

Мир Пушкина в его рисунках

В свое время известный исследователь графики Пушкина, замечательный искусствовед и писатель А. М. Эфрос сделал решительную попытку подойти к этой проблеме. Рассматривая пушкинский рисунок как "дитя пауз и раздумий поэтического труда", подчеркивая, что у него "нет двух раздельных существований, одного - литературного, другого - изобразительного", что "текст и наброски (у Пушкина. - Л. К.) - взаимно обусловлены" и что это "создает главный закон пушкинской графики"*, - Эфрос основой ее называл ассоциацию. И поначалу это казалось достаточно убедительным. Ассоциации, вне сомнения, вели руку Пушкина-художника в целых сериях зарисовок, портретных набросков, карикатур. Это очевидно. Однако сам же Эфрос, разбирая разные типы пушкинских автопортретов, например, писал о том, что поэт "примеривался к событиям, принимал различные облики, мечтал, сочинял себе куски какой- то новой биографии, то возможной, а то и немыслимой"**. Это уже был подступ к иной совсем постановке вопроса, к сожалению, все же Эфросом так окончательно и не сформулированной. А подход здесь, как думается, должен бы быть уж иным. Вспомним некоторые хорошо знакомые нам автопортреты Пушкина, изображавшего себя то юношей с восторженно открытым миру мечтательным взором, то изможденным, умудренным жизнью и опытом старцем, то Робеспьером, то денди или французом восемнадцатого столетия. Так что же - все это создано только лишь по ассоциациям? Вряд ли. Ассоциации, разумеется, не исключаются, они, несомненно, присутствуют здесь, несомненно, активны, но дело тут и в другом: в непосредственном конкретно-изобразительном воплощении неотъемлемого свойства поэта, художника вообще - к самому себе "прикидывать", "примерять" на себя своих героев, реализованных и нереализованных персонажей своего литературного творчества.

* (Эфрос А. М. Мастера разных эпох: Избранные историкохудожественные и критические статьи. М., 1979, с. 112.)

** (Эфрос А. М. Мастера разных эпох: Избранные историкохудожественные и критические статьи. М., 1979, с. 126.)

Здесь напрашивается интересное сопоставление с поэтическим творчеством Пушкина - например, как в различных вариантах "проигрывает" поэт собственную биографию в своем литературном творчестве. Тут в основе лежит та же "прикидка", то же "примеривание" ситуаций и обстоятельств личной жизни на судьбу и поведение своих литературных героев. Существует, впрочем, и обратная связь: личное поведение поэта, как отмечает это Ю. М. Лотман, подчас становится фактом литературным, войдя в сферу его творчества поэтического.

"...Никого так не знаешь, как самого себя..." - написал как-то Пушкин в письме к П. А. Вяземскому. И простая эта истина, в сущности, исчерпывающе объясняет, почему это надо поэту - "примерять" на себя и Вольтера, и женщину, и одряхлевшего старика, и кого угодно. Это необходимо любому поэту, любому писателю - побыть и животным, и умирающим человеком, и рожающей женщиной, и малым ребенком. Пушкин в этом отношении - не исключение. Исключение он в другом - в том, что в своих рабочих тетрадях, на черновиках многочисленных рукописей он конкретно, наглядно и до удивления просто показывает, обнажает, казалось бы, непросматриваемое, невычленимое вовсе в феномене художественного творчества. Великолепный рисовальщик, совершенно внутренне свободный, не скованный условностями жанра и узким профессионализмом, он рукою своею фиксирует то, что не является обычно предметом изображения в собственном смысле слова - он рисует как бы внутриутробное, что ли, развитие художественного образа, самый ход художественного мышления поэта. И в этом плане огромный интерес представляет обнаруженный нами в рукописи 1825 года никогда прежде не атрибутировавшийся автопортрет поэта.

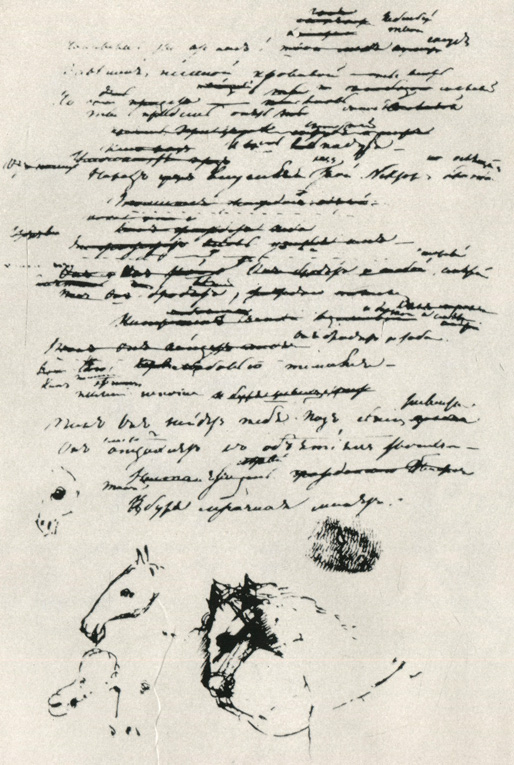

На черновике "Андрея Шенье" (ПД 835, л. 60 об.) среди артистически непринужденных, исключительно точных и графически выразительных набросков конских голов - в разных ракурсах, с разным "лица выраженьем" - поэт рисует себя в конском облике*, но со своими кудрявыми "арапскими" бакенбардами, с носом лошади и маленьким глазом, самым поразительным и непостижимым образом глядящим на нас его собственным, Александра Сергеевича Пушкина, взглядом. (Припомним здесь, кстати, хорошо известный рассказ И. С. Тургенева о том, как, гуляя однажды со Львом Николаевичем Толстым в окрестностях Ясной Поляны, они повстречали на выгоне старую лошадь "самого жалкого и измученного вида". Ее "ноги погнулись, - живописует Тургенев, - кости выступили от худобы, старость и работа совсем как-то пригнули ее; она даже травы не щипала, а только стояла и отмахивалась от мух, которые ей досаждали".

* (Автопортрет этот имеет также некоторое - весьма отдаленное, впрочем,- сходство и с обезьяной. Вспомним в связи с этим запись Пушкина о себе в шуточном протоколе лицейской годовщины 19 октября 1828 года: "Пушкин - француз (смесь обезианы с тигром)". Пущенное в оборот Вольтером выражение "tigre-singe" ("смесь обезьяны и тигра") в пушкинское время широко употреблялось как фразеологизм, означающий "француз". Таким образом, обе лицейские клички Пушкина "по сути являются одной кличкой... и ее парафразом,- пишет Ю. М. Лотман. Именно так воспринимал это и сам поэт, когда писал вторую в скобках как расшифровку первой... Однако кличка, которая в своей первооснове... никаких зрительных ассоциаций не имела, будучи отнесена к Пушкину, получила дополнительные смыслы в связи с некоторыми особенностями мимики и внешности поэта. Одновременно, получив, видимо, широкую огласку, она давала поверхностному наблюдателю готовый штамп восприятия именно внешности" (подробно об этом см.: Временник Пушкинской комиссии. 1976. Л., 1979, с. 110-112). Вполне вероятно, что этот штамп восприятия его внешности мог оказать, в свою очередь, влияние и на него самого (своеобразное обратное влияние).)

"Подошли мы к ней, к этому несчастному мерину, - продолжает Тургенев. - И вот Толстой стал его гладить и, между прочим, приговаривать, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положительно заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: - Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью..."*).

* (Сергеенко П. А. Толстой и его современники. М., 1911, с. 172, 173.)

Новый автопортрет Пушкина поначалу нас просто ошеломляет. Что это? - спрашиваем мы себя, пораженные своим узнаванием, повергающим нас одновременно и в восторг, и в смятение. Игра воображения? Безудержная фантазия художника? Прихотливая шутка? Самоирония? Да, все это присутствует здесь. Но не только это. Здесь не только игра воображения, не только свобода художественной фантазии, позволяющие поэту рискованно близко подойти к предельной границе направленной на себя и едва ли не кощунственной для постороннего глаза своеобразной мистификации. Это и как бы выхваченный на миг из реального времени материализованный образ самого механизма художественного творчества. Всматриваясь в этот портрет, мы как бы заглядываем в святая святых художника, как бы присутствуем на "примерке" им на себя некоего неожиданного (может быть, и для него самого тоже) образа, видим как бы самый момент зарождения этого образа - еще не оформленного, не воплощенного, но уже явившегося на свет. Не случайно новый автопортрет, вызывающий поначалу удивление и смущение, вслед за этим рождает в нас чувство такое психологически сложное, противоречивое и вместе с тем органически целостное, что оно может быть сопоставлено разве лишь с самим актом художественного творчества, вернее, с нашим в нем соучастием.

В этом один из секретов необычайного обаяния пушкинского рисунка, его удивительной наполненности, удивительной современности и самодостаточности. Именно самодостаточности. Потому что это прежде всего рисунок поэта-художника, двуединого в этом жанре своего творчества, пусть и периферийного. И если мы до сих пор понимали это скорее интуитивно, то новый этот автопортрет поэта (самое, видимо, причудливое, но по-своему и достоверное из всех его самоизображений), рассмотренный в общем ряду и сопоставленный с другими пушкинскими автопортретами того же типа, доказывает это нам с очевидной практической наглядностью и убедительностью.

И еще - как ни парадоксально это кажется поначалу - именно этот Пушкин-конь, этот наиболее фантастический и художнически прихотливый автопортрет поэта позволяет нам до конца осмыслить тот факт, почему из всей дошедшей до нас обширной, любительской и профессиональной, иконографии Пушкина мы сегодня решительно предпочитаем автопортреты. Подлинный, наиболее психологически тонкий и художественно достоверный облик Пушкина-художника, Пушкина-поэта доносят до нас именно они.

|

ПОИСК:

|

© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'