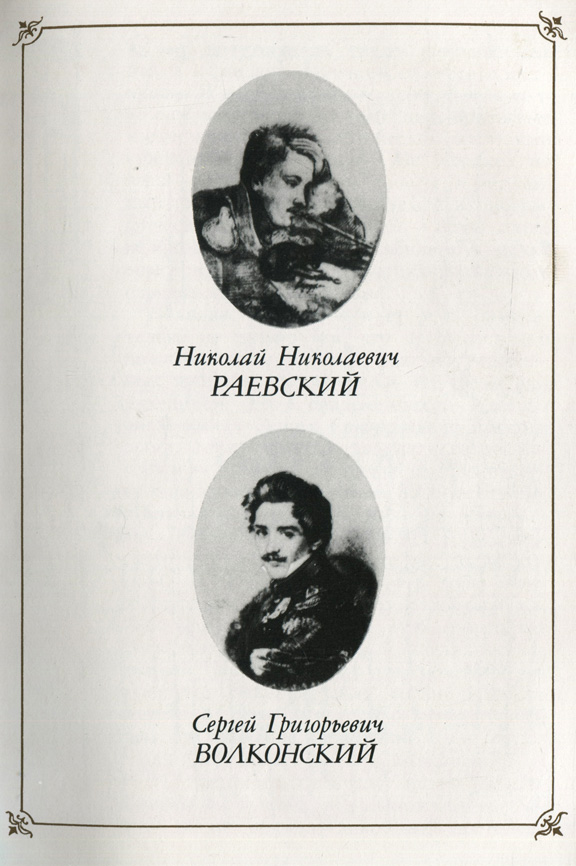

Раевский Николай Николаевич, Волконский Сергей Григорьевич

Раевский Николай Николаевич, Волконский Сергей Григорьевич

Сама возможность таких находок, как эта, в наши дни поначалу кажется просто чудом. И когда это происходит, разум долго еще настаивает на сомнении, призывает к сдержанности, аналитической жесткости суждений. Это - разум. Но сердце, но глаз - они сразу же "знают", и медленный темп операции, называемой иконографическим отождествлением, - всего лишь необходимая дань естественным в науке осмотрительности, исключению возможных случайностей и аберраций.

Находка, о которой идет речь, замечательна не только тем, что открывает нам два неизвестных прежде, неатрибутированных пушкинских рисунка - портреты выдающихся его современников - декабриста князя Сергея Григорьевича Волконского, осужденного к двадцати годам каторжных работ и отбывшего свыше четверти века в сибирской каторге и на поселении, и близкого друга поэта Николая Николаевича Раевского, брата жены С. Г. Волконского Марии Николаевны, рожденной Раевской, разделившей по доброй воле своей героическую и трагичную судьбу мужа. Расшифровка, открытие этих портретов позволяют с убедительной наглядностью, вещной, так сказать, доказательностью "увидеть" декабристские связи великого поэта; в этом - историко-литературный смысл и значение атрибуции.

Раевский Николай Николаевич, Волконский Сергей Григорьевич (рисунок Пушкина А.С.)

Оба портрета, С. Г. Волконского и Н. Н. Раевского, по праву можно назвать одними из лучших в пушкинской графике - такой выразительностью, достоверностью, точностью собственно портретной характеристики они обладают.

Мир Пушкина в его рисунках

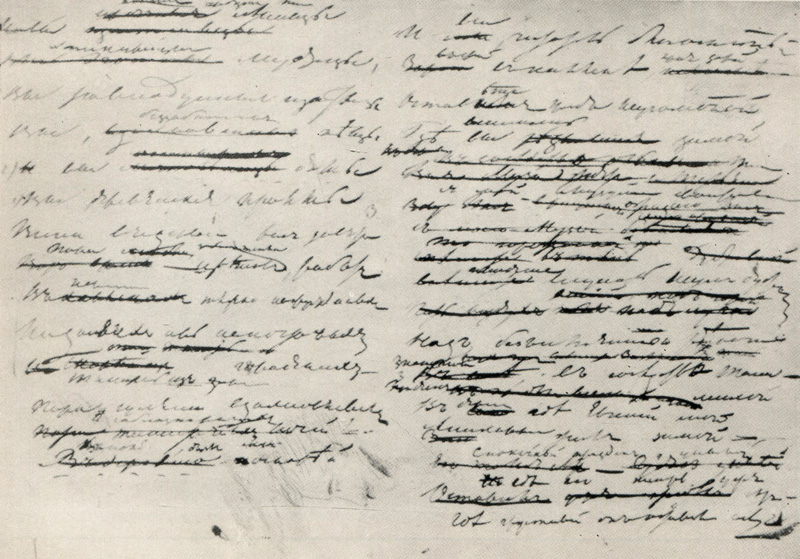

Портреты находятся почти что в самом начале рабочей тетради поэта в красном бумажном переплете (ПД 838, л. 3) с черновиками седьмой главы "Евгения Онегина", "Полтавы", лирическими стихотворениями оленинского цикла и пр. Расположенные один под другим (при вертикальном положении тетради, представляющей собою, вообще говоря, дамский альбом с удлиненными листами, заполненными в этом месте в основном текстами в два столбца) на полях черновиков IV и V строф седьмой главы "Онегина", портреты сделаны, по всей видимости, позднее написанного чернилами текста романа (конец зимы 1828 года); оба профильные, они нарисованы карандашом, очень легкими, как бы небрежными свободными штрихами, с исключительной точностью передающими не просто формально-портретное сходство, но и самую "душу живу" изображенных друзей. Особенно мастерски передано Пушкиным выражение глаз - сосредоточенный, пристальный, волевой взгляд Волконского и более мягкий, несколько, может быть, мечтательный, Николая Раевского, которого сближала с поэтом, помимо всего прочего, и страстная любовь к литературе.

Будучи замечательным знатоком и ценителем русской и европейской поэзии, Н. Н. Раевский, как известно, и сам тоже писал стихи. Пушкин посвятил ему "Кавказского пленника" и "Андрея Шенье", инициалы Раевского - Н. Н. Р.- сохранились в одном из черновиков посвящения "Бахчисарайского фонтана".

Прими с улыбкою, мой друг, Свободной музы приношенье: Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье И вдохновенный свой досуг. Когда я погибал, безвинный, безотрадный, И шепот клеветы внимал со всех сторон, Когда кинжал измены хладный, Когда любви тяжелый сон Меня терзали и мертвили, Я близ тебя еще спокойство находил; Я сердцем отдыхал - друг друга мы любили...

Эти преисполненные горячей сердечности, дружбы и благодарности строки посвящения "Кавказского пленника" открывают ряд красноречивейших свидетельств того исключительного положения, которое занимал Николай Раевский в интеллектуальной, духовной и даже творческой жизни Пушкина.

Ты здесь найдешь воспоминанья, Быть может, милых сердцу дней, Противуречия страстей, Мечты знакомые, знакомые страданья И тайный глас души моей.

Во всех обращениях Пушкина к другу всегда неизменно присутствует эта надежда - быть вполне, глубоко понятым им, ибо ему открыт "тайный глас души" поэта. И не случайно именно Николаю Раевскому посвящено одно из самых сложных, самых спорных и многозначных стихотворений Пушкина - элегия "Андрей Шенье", поднимающая чрезвычайно серьезные историко-философские проблемы и породившая солидную научно-исследовательскую литературу, продолжающую изучение элегии и сегодня.

"Андрей Шенье" создается "в те же недели и дни, - пишет Н. Эйдельман в своей новой работе о Пушкине и декабристах, - когда разворачивается интенсивнейшая переписка Пушкина с Рылеевым, Бестужевым, когда разговоры о сегодняшних поэмах, думах, комедиях, стихах заостряются вокруг имени Байрона и подразумевают возможный, ожидаемый, крутой поворот истории...*"

* (Эйделъман Н. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979, с. 315.)

Петровский замок за Тверской заставой Москвы. Акварель неизвестного художника. 1820-е гг.

"И без конкретных подробностей о состоянии тайных обществ и подготовке восстания, - читаем мы несколько ниже, - письма издателей "Полярной звезды" говорят их необыкновенному читателю куда больше, чем в них написано. Тон, убеждение, ожидание, предчувствие, уверенность и неуверенность Пущина, Рылеева, Бестужева - все Пушкиным уловлено, понято, переведено на язык своего мироощущения, и здесь-то важнейшие... истоки программного стихотворения 1825 года. Подтверждение тому - и в посвящении "Андрея Шенье". Оно написано, как видно по рукописи, после того, как элегия вчерне завершена. Таким образом, строки, предназначенные к началу стихотворения, сочинялись как итог, завершение..."* И обращены эти строки к Николаю Раевскому, другу, который понимал поэта лучше, точнее и глубже, чем кто-либо иной:

* (Эйделъман Н. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979, с. 315-316.)

Певцу любви, дубрав и мира Несу надгробные цветы. Звучит незнаемая лира. Пою. Мне внемлет он и ты.

Пушкин, очевидно выделявший Раевского даже из круга ближайших друзей своих, состоял с ним в оживленной и преимущественно, надо думать, творческой переписке, к сожалению, до нас не дошедшей. (Большинство писем, видимо, было уничтожено после 14 декабря.) Но сохранившийся черновик письма поэта к Николаю Раевскому, написанного в Михайловском во второй половине июля 1825 года, поражает своею исключительною серьезностью, глубиною высказываемых суждений при особой доверительности тона, что, безусловно, свидетельствует о высоком мнении поэта о друге, уважении к его познаниям, взглядам и интересам, а также о необыкновенной дружеской близости, поскольку хорошо известно, как не любил Пушкин рассказывать кому-либо о своих творческих замыслах и работе.

Раевский Н.Н. (сын). Карандаш. Рисунок неизвестного художника. 1819 г.

Письмо написано по-французски, и после нескольких вопросов о делах житейских и короткого сообщения о своей жизни тех летних месяцев 1825 года поэт переходит к рассказу о работе над "Борисом Годуновым". "Сочиняя ее (трагедию "Борис Годунов". - Л. К.), - пишет он, - я стал размышлять над трагедией вообще. Это, может быть, наименее правильно понимаемый род поэзии..." Далее письмо переходит в собственно критическое исследование трагедии как литературного жанра, исследование глубокое и блистательное при всей сжатости эпистолярной формы. "Вы спросите меня: а ваша трагедия - трагедия характеров или нравов? Я избрал наиболее легкий род, но попытался соединить и то и другое. Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену - такой способ работы для меня совершенно нов. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить".

Так заканчивается черновик этого письма, дружеская доверительность и исключительная значимость которого убедительно говорят о тончайшей духовной связи поэта с Раевским.

Знаменательны "парность" атрибутируемых портретов Раевского и Волконского, очевидная их неслучайная близость и одновременность появления в тетради. Ведь это именно семья Раевских сблизила Пушкина с С. Г. Волконским, с которым поэт познакомился в 1820 году. По свидетельству сына и внука С. Г. Волконского, князю Сергею Григорьевичу было поручено принять Пушкина в Южное общество, одним из главных руководителей которого он был. В письме к академику Л. Н. Майкову сын Волконского Михаил Сергеевич, родившийся в 1832 году в Сибири и проведший там свои детские и юношеские годы, писал: "Пушкин, гений которого освещал в Сибири мое детство и юность, был мне близок по отношениям его к отцу и к Раевскому (Н. Н. Раевскому-сыну.- Л. К.)... Не знаю, говорил ли я Вам, что моему отцу было поручено принять его в Общество и что отец этого не исполнил. "Как мне решиться было на это, - говорил он мне не раз, - когда ему могла угрожать плаха, а теперь, что его убили, я жалею об этом. Он был бы жив, и в Сибири его поэзия стала бы на новый путь"..."*

* (Литературное наследство. Т. 58. М., 1952, с. 163.)

Волконский С.Г. Гравюра В. Унгера с миниатюры Ж. Изабе 1814 г.

О том же, как о "предании", сохранившемся в их семействе, сообщил в своей книге "О декабристах (по семейным воспоминаниям)" и внук С. Г. Волконского - С. М. Волконский. "Здесь уместно упомянуть подробность, - пишет он, - которая, кажется, в литературу не проникла, но сохранилась в нашем семействе как драгоценное предание. Деду моему Сергею Григорьевичу было поручено завербовать Пушкина в члены Тайного Общества, но он, угадав великий талант, предвидя славное его будущее и не желая подвергать его случайностям политической кары, воздержался от исполнения возложенного на него поручения"*.

* (Литературное наследство. Т. 58. М., 1952, с. 166.)

Комментируя сообщение сына С. Г. Волконского о намерении декабристов принять Пушкина в члены тайного общества, академик М. В. Нечкина отмечает, что оно подтверждается и рядом косвенных данных. "Декабрист Волконский, - констатирует Нечкина, - был действительно столь близок с семьей Раевских и с Пушкиным, что кому же как не ему было взять на себя такое поручение?"*

* (Литературное наследство. Т. 58. М., 1952, с. 164.)

О знакомстве и общениях Пушкина с семьею Раевских - с прославленным героем Отечественной войны 1812 года генералом Николаем Николаевичем Раевским и его детьми: старшим сыном Александром, другом Пушкина Николаем и сестрами Екатериной (в замужестве графиней Орловой), Еленой, Софьей и Марией - написано уже достаточно много. Тем не менее невозможно не упомянуть, хотя бы вскользь, о тех тесных дружеских узах, которые связали поэта с Николаем Раевским еще в достопамятную поездку его с ним, его сестрами и отцом по Кавказу и Крыму летом 1820 года, оставшуюся жить в душе Пушкина навсегда очень теплым, и светлым, и радостным воспоминанием ("...счастливейшие минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенного Раевского", - писал он в сентябре 1820 года брату Льву), и о том, как с Марией Раевской-Волконской, отправлявшейся к мужу в Сибирь, он хотел переправить друзьям-декабристам знаменитое свое послание к ним "Во глубине сибирских руд..." и, наконец, о широко известном эпизоде пребывания поэта в Каменке у декабриста Василия Львовича Давыдова, сводного брата Н. Н. Раевского-старшего, куда ежегодно в конце ноября во время именин хозяйки дома Екатерины Николаевны и внучки ее Екатерины Раевской съезжались члены Южного общества (до марта 1821 года - "Союз благоденствия") и где Пушкин находился во время съезда декабристов, не подозревая о том. "Приехав в Каменку, - вспоминает в своих "Записках" декабрист И. Д. Якушкин, - я полагал, что никого там не знаю (Якушкин прибыл на съезд посланцем из Москвы. - Л. К.) и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями"*. Далее следует общеизвестный рассказ об инсценировке заседания тайного общества в присутствии Пушкина и его горьком разочаровании, когда Якушкин сказал, что "разумеется, все это только одна шутка".

* (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1974, т. 1, с. 363.)

Волконский С.Г. Масло. Художник Дж. Доу. 1822 г.

"Я никогда не был так несчастлив, как теперь, - сказал, по свидетельству автора "Записок", Пушкин, - я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка"*.

* (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1974, т. 1, с. 366.)

"В эту минуту он был точно прекрасен", - заключает Якушкин.

Но почему же все-таки портреты Раевского и Волконского находятся в рукописях 1828-1829 годов? Не случайность ли это? Ведь осужденный по первому разряду к двадцати годам каторжных работ и пожизненному поселению в Сибири "государственный преступник" генерал-майор князь Сергей Григорьевич Волконский, лишенный звания, титула, состояния и гражданских прав, закованный в кандалы, в ночь на 26 июля 1826 года был вывезен в сопровождении жандармов и фельдъегеря из Петропавловской крепости Петербурга в Благодатский рудник Нерчинских заводов. А товарищ Пушкина Николай Николаевич Раевский-младший, не состоявший формально членом какого-либо из тайных обществ, но привлекавшийся к следствию по делу декабристов и подвергнутый даже за близость свою к ним аресту, хотя и был освобожден с "очистительным аттестатом", находился в это время, так же, как и большинство подозреваемых в сочувствии к декабристскому движению офицеров, далеко от столицы - в действующей армии и не виделся с Пушкиным, по словам самого поэта, "уж несколько лет".

Ответ на вопрос этот есть. Уезжавшая вслед за мужем в Сибирь княгиня Мария Николаевна Волконская оставила у родных Сергея Григорьевича своего годовалого сына Николая, которого ей запрещено было взять с собой. Спустя год, в январе 1828 года*, мальчик умер, а еще через год его дед, генерал Николай Николаевич Раевский, просил Пушкина написать эпитафию для памятника на могиле ребенка. Поэт написал ее.

* (См.: Литературное наследство. Т. 60, кн. 1-я. Декабристы- литераторы. II. М., 1956, с. 410.)

В сиянье, в радостном покое, У трона вечного творца, С улыбкой он глядит в изгнание земное, Благословляет мать и молит за отца.

"Я читала и перечитывала, дорогой папа, эпитафию моему дорогому ангелочку...- писала в письме к отцу от 11 мая 1829 года Мария Николаевна Волконская, только год спустя узнавшая о смерти сына. - Она прекрасна, сжата, полна мыслей, за которыми слышится очень многое. Как же я должна быть благодарна автору; дорогой папа, возьмите на себя труд выразить ему мою признательность..."*

* (Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Художественная литература, 1974, т. 2, с. 577.)

"...Скажи обо мне А. С. (Пушкину.-Л. К.), - просила Мария Николаевна передать ее слова благодарности поэту и в письме своем к брату Николаю Раевскому. - Поручаю тебе повторить ему мою признательность за эпитафию Николино. Слова утешения материнскому горю, которые он смог найти, - выражение его таланта и умения чувствовать"*

* (Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Художественная литература, 1974, т. 2, с. 577.)

Представляется очень возможным, что именно эти события послужили конкретной причиной размышлений поэта о судьбах друзей его ("братьев, товарищей") или, во всяком случае, вызвали воспоминания о неразрывно связанных в его памяти С. Г. Волконском и Н. Н. Раевском, к которому он отправился на Кавказ, к месту военных действий русской армии весной 1829 года, не получив на то разрешения правительства.

Убедительным подтверждением неслучайности появления портретов Волконского и Раевского служит полустершаяся, смазанная строка над портретом Волконского - "Когда б ты прежде знал". Строка эта, не вошедшая в собрания сочинений поэта вместе с другими набросками и отрывками его художественных произведений, опубликована была в изданном к столетию со дня гибели Пушкина своде несобранных и не публиковавшихся прежде пушкинских текстов, известном под названием "Рукою Пушкина" (Academia, 1935 год).

Текст пушкинской строки отнесен к группе фрагментов "в виде отдельных фраз и слов неизвестных произведений в прозе" и был признан прокомментировавшим его М. А. Цявловским записью, "объяснить которую мы не можем"*. И действительно, взятая в отдельности, она представляет собою необъяснимую, казалось бы, загадку. Разрешить эту загадку сегодня может помочь нам атрибуция портрета, который таинственная строка окружает сверху. Строка примыкает к рисунку вплотную, словно обтекая его, а содержание ее как нельзя более подходит к ситуации, в самых общих чертах изложенной выше. Естественно напрашивается предположение, что строка эта (а точнее, три стопы ямба) - начало обращенного к С. Г. Волконскому стихотворения, которое - увы! - по какому-то несчастливому стечению обстоятельств так и не осуществилось "во плоти". Но все же стихотворение было начато, и начало его облечено в сохранившуюся и дошедшую до нас поэтическую строку, а это уже - непреложное свидетельство творческого, душевного движения поэта.

* (Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., Academia, 1935, с. 161.)

Волконская М. Н. с сыном Николаем. Гравюра В. Унгера с акварели П. Соколова 1826 г.

Когда б ты прежде знал, князь Сергей Григорьевич Волконский, сын генерал-аншефа, соратника Румянцева и Суворова, внук фельдмаршала Репнина, герой сражений под Прейсиш-Эйлау, Фридландом, Отечественной войны 1812 года, за боевые отличия и храбрость в двадцать шесть лет произведенный в генерал- майоры... когда б ты знал, что придется тебе в кандалах, под присмотром казаков бить киркой в темных шахтах Сибири, что жена твоя станет часами простаивать у забора тюрьмы твоей, что твой первенец, сын твой, умрет, не увидев отца, за тысячи верст от тебя, а ты сам, тридцать лет своей жизни отбывший на каторге и поселенье, уж вернувшись на родину, семидесятипятилетним старцем будешь ходатайствовать о снятии наконец с тебя оскорбительной полицейской опеки... Когда бы знал это ты... Но он знал. Или если не знал, то предчувствовал все это, и никогда, даже на склоне лет своих, ни в чем не раскаивался, не сожалел ни о чем. "...Я не имею о себе что-либо сказать, как то, что твердость моих убеждений никогда не ослабевала..."* - уж совсем стариком засвидетельствовал в своих "Записках" Волконский.

* (Записки Серия Григорьевича Волконского (декабриста). СПб., 1902, с. 432.)

"Князь Сергей Григорьевич Волконский был человек замечательный по твердости своих убеждений и по самоотверженности своего характера, - писал в 1866 году о скончавшемся декабристе "Колокол" Герцена. - ...Все улыбалось ему при рождении его: богатство, знатность, связи, все было дано ему судьбою... 24 лет от роду он был полковником и флигель-адъютантом, 26 лет произведен в генерал-майоры и, несколько недель спустя, получил за Лейпцигскую битву анненскую ленту... Все это принес он в жертву своим убеждениям... и тридцати девяти лет от роду пошел на каторгу в Нерчинские рудники..."*

* (Колокол, 1866, л. 212 от 15 янв., с. 1733-1735.)

Глядя на великолепный пушкинский рисунок, непонятным образом остававшийся столько времени для нас "закрытым", сравнивая его с широко известным портретом-миниатюрой Ж. Б. Изабе, "один к одному" соотносимым с портретом, нарисованным Пушкиным, и, по свидетельству сестры декабриста С. Г. Волконской, отличающимся поразительным сходством с оригиналом*, мы не можем не вспомнить слова декабриста Г. С. Батенькова о поразившем его внешнем облике Волконского: "Какое прекрасное, благородное, истинно княжеское лицо! Вовек не забуду впечатления, которое он на меня сделал"**

* ("Твой дорогой портрет, написанный Изабэ, тут перед моими глазами; ты знаешь, как поразителен он сходством",- писала брату в тюрьму княгиня С. Г. Волконская 14 июля 1826 года (см.: Звенья, III-IV. М.; Л., 1934, с. 50).)

** (Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820 годов. М., 1933, т. 2, с. 73.)

Многие современники, декабристы - товарищи его по сибирской каторге и ссылке говорили о необыкновенной доброте, деликатности, благородстве Волконского.

Князь Сергей Григорьевич Волконский был натурою исключительно цельною и самоотверженной. Будучи аристократом по рождению, прежде всего он был - в самом полном и собственном смысле понятия - аристократом духа. Именно особая цельность его, его мужественность и благородство позволяли ему на протяжении всей необычайной и воистину мученической жизни его всегда, при любых, даже самых драматических ее поворотах оставаться самим собою, не подлаживаясь ни под кого, не приспосабливаясь, не ища сострадания к себе, не стесняясь своих убеждений, занятий, привязанностей, привычек. Его "Записки", написанные уже на склоне жизни, в ряду великого множества других мемуаров - памятников той эпохи поражают нас сразу своею открытостью, безыскусственной скромностью, очевидною искренностью, простотой, удивительно молодой, яркой памятью, молодыми чувствованиями и суждениями бесхитростными и высокими. Читая эти "Записки", просто диву даешься, что написаны они человеком, столько страдавшим, перенесшим столько бед и несправедливостей - и не только, увы, от противников политических, с которыми откровенно и честно боролся, но и от людей, ему кровно родственных, близких, - и не почерствевшим, не отказавшимся от идеалов молодости своей, от братской общности со своими товарищами по борьбе и изгнанию.

Волконский С. Г. Акварель. Художник Н. А. Бестужев. 1840-е гг.

"Вступление мое в члены тайного общества, - пишет Волконский, - было принято радушно прочими членами, и я с тех пор стал ревностным членом оного и скажу по совести, что я в собственных глазах вполне понял, что вступил на благородную стезю деятельности гражданской"*. Так предельно просто пишет он о том, что стало смыслом его жизни и за что, не виня никого, ни о чем не жалея, добровольно пошел на страдания и лишенья.

* (Записки Серия Григорьевича Волконского (декабриста) с. 409.)

Рассказывая о деятельности Южного общества, С. Г. Волконский пишет:

"Кроме Витта и Бошняка, оказались еще два предателя, это Шервуд и Майборода. Шервуд был также агент Витта, и вот что я знаю о личности его и действиях...

...Поездка его в Харьков дала ему случай познакомиться и сблизиться с Федором Федоровичем Вадковским, членом нашего общества, молодым человеком, пылким, умным, но слишком доверчивым...

Шервуд сумел вкрасться в его доверие как тонкий лазутчик; имея некоторые догадки о происходящих... на именины старухи Давыдовой, в Екатеринин день, съездах членов тайного общества в Каменке, он объявил Вадковскому, что он член общества, а тот, по доверчивости, поверил ему и взошел с ним в короткое знакомство; от него Шервуд узнал подробности о тайном обществе; Вадковский сообщил даже ему, что устав общества и список членов хранятся у него в потаенном ящичке, в футляре его скрипки; и со всеми этими изменнически добытыми данными Шервуд возвратился к Витту..."*

* (Записки Серия Григорьевича Волконского (декабриста) с. 425, 426, 427.)

Москва. Большой театр. Литография А. Кадоля. 1825 г.

"...При воспоминании о Вадковском, - продолжает Волконский, - прочь от моего пера всякое осуждение его неосторожных действий. Я храню к памяти его глубокое уважение, как к одному из замечательных лиц по уму, по теплоте его чувств и сердца и по неизменчивости его убеждений, а неосторожное его доверие извинительно отчасти вследствие этих самых чувств, при неопытности его и молодости"*

* (Записки Серия Григорьевича Волконского (декабриста) с. 427.)

Интересен и чрезвычайно характерен для Волконского рассказанный им в "Записках" эпизод, относящийся к военным действиям русской армии на территории Европы в 1813 году. "Не знаю, по какому обстоятельству, - пишет Волконский, - на квартире, занимаемой русскими, было сделано притеснение хозяину оной, и испуганный немец с воплем принес жалобу Винценгероде, который приказал мне сделать розыск и виновных представить ему для суждения по закону... Винценгероде, взбешенный, что его приказание о дружелюбном обращении с жителями не соблюдается, вышел навстречу виновного и, как не заметил, что он офицер, начал его ругать и в горячности дал ему пощечину.

Это обстоятельство меня поразило глубоко, просто как варом обдало. По преданности моей к Винценгероде, по сочувствию к носящему мундир русский, - офицер ли он или рядовой, - я был сильно огорчен этим поступком, как бы от собственной беды, убежал во внутренние комнаты и... начал от злости ли или, лучше сказать, от сочувствия и к Винценгероде, и к обиженному навзрыд плакать. Возвращающийся мой начальник, видя, что я не поворачиваюсь, стоя к нему спиной... подошел ко мне и сказал: "Что с вами случилось?" - Не со мною, генерал, сказал я ему, но с вами.- "Да что же?" - сказал он. - Да, генерал, вы в запальчивости сделали ужасное дело... Вы дали пощечину офицеру. - "Да это не офицер, а простой рядовой". - Да и в таком случае было бы ваше действие предосудительно, а вы нанесли такую обиду офицеру. - "Неужели?.." Тогда добрый старик... сказал: "...Да, я невольно обидел офицера, но постараюсь это поправить; позовите мне этого офицера". Когда его привели, он ему сказал: "Я неумышленно пред вами виноват... и... мой... поступок не могу другим поправить, как предложить дать вам сатисфакцию поединком..."*

* (Записки Серия Григорьевича Волконского (декабриста) с. 225, 226.)

"...Но, к сожалению,- продолжает Волконский,- этот офицер не понял благородного поступка начальника и, к стыду моему, ответил: "Генерал! Не этого я от вас прошу, но чтоб, при случае, не забыли меня представлением". Тут уже я покраснел за соотечественника... Этот анекдот выставляю не в пользу свою, но чтоб выказать благородство чувств Винценгероде"*.

* (Записки Серия Григорьевича Волконского (декабриста) с. 226, 227.)

Великодушие, самоотверженность С. Г. Волконского, его повышенное чувство ответственности и долга, его простодушие и не парадная, а доподлинная, органично ему присущая демократичность вызывали в некоторых людях, очевидно не обладавших в той же мере, как он, этими качествами, представление о нем как о человеке недостаточно умном. Еще бы: иметь все и пожертвовать этим всем, не раскаиваясь и не сожалея; человека, способствовавшего, пусть невольно, провалу дела жизни и крушению вместе с тем и его личного благополучия, - извинить неопытностью, пылкостью чувств и беспечностью молодости; богатую родню, обделявшую и обкрадывавшую его, беззащитного и бесправного, - простить, а своего сына, не разделявшего убеждений отца и с высокомерием ограниченности иронизировавшего над ними ("Великие люди в страшной ажиотации - 25-летие!" - со злою иронией писал по случаю двадцатипятилетия со дня восстания 14 декабря молодой Михаил Волконский), - не судить, не винить, а любить безраздельно!

Впрочем, это еще Николай I, раздраженный до крайности неподатливостью Волконского, который, принадлежа по рождению своему к кругу высшей придворной аристократии, казалось бы, должен быть больше чем кто-либо преданным трону, писал: "Сергей Волконский набитый дурак... лжец и подлец в полном смысле... Не отвечая ни на что, стоя, как одурелый, он собою представлял самый отвратительный образец неблагодарного злодея и глупейшего человека"*.

* (Звенья, III-IV. М.; Л., 1934, с. 34.)

"Тут явился сам государь император Николай, в сопровождении Левашова, - рассказывает в "Записках" С. Г. Волконский о начале допроса в Зимнем дворце, - и сказал мне, тогда еще не гневно: "От искренности ваших показаний зависит ваша участь, будьте чистосердечны, и я обещаю вам помилование"*.

* (Записки Сергiя Григорьевича Волконского (декабриста), с. 445.)

Чистосердечный князь Волконский на этот раз чистосердечия не выказал - и царь соизволил высказаться: "Сергей Волконский набитый дурак". А генерал-адъютант Чернышев-инквизитор попрекал недвусмысленно: "Стыдитесь, генерал-майор кн. Волконский, прапорщики больше вас показывают!"*.

* (Записки Сергiя Григорьевича Волконского (декабриста), с. 452.)

Правда, не только враги попрекали в то время Волконского "запирательством" и несгибаемостью. Брат жены Сергея Григорьевича А. Н. Раевский в марте 1826 года писал родным, что Волконский "ведет себя, по слухам, как фанатик идеи..."*, а его отец, генерал Раевский, - что "Волконскому будет весьма худо, он делает глупости, запирается, когда все известно..."**. Но зато "из девяти офицеров Азовского полка и восьми офицеров Днепровского, введенных князем в заговор, арестован и сослан был, и то по своей собственной неосторожности, один штабс-капитан Азовского полка... прочие же шестнадцать совершенно ускользнули от преследования правительства, благодаря твердой сдержанности Волконского на допросах"***.

* (Звенья, III-IV. М.; Л., 1934, с. 34.)

** (Звенья, III-IV. М.; Л., 1934, с. 41.)

*** (Петр Владимирович Долгоруков. Петербургские очерки: Памфлеты эмигранта. 1860-1867. М., 1934, с. 372-373.)

Беспредельная личная честность, бескорыстие, чуткая совесть и стремление к справедливости привели князя Сергея Григорьевича "в кружок людей, - как писал он в своих "Записках", - мыслящих, что дела их не должны ограничиваться шарканием и пустопорожней жизнью петербургских гостиных и шагистикой военной гарнизонной жизни, а что жизнь и дела их должны быть посвящены пользе родины и гражданским преобразованиям, имеющим целью поставить Россию на уровень гражданского быта, введенного в Европе в тех государствах, где начало было не власть деспотов, но права человека и народов..."*.

* (Записки Сергiя Григорьевича Волконского (декабриста), с. 407.)

Сделав единожды выбор свой, С. Г. Волконский уже не менял ни своих убеждений, ни друзей, в чьих сердцах оценил он прежде всего "высокие и пылкие чувства патриотизма". Даже будучи недвусмысленно предупрежденным близким к правительственным кругам генералом П. Д. Киселевым о грозящей ему расправе и сибирской каторге, Волконский не предпринял решительно никаких шагов для обеспечения личной своей безопасности, хотя предупредил о том своих товарищей. "Выпутываться" он не хотел, "одумываться" ему было не в чем. Все было обдумано, все решено.

В Иркутске, будучи уже не ссыльнокаторжанином, а ссыльнопоселенцем, князь Сергей Григорьевич Волконский, по свидетельству часто бывавшего в доме Волконских доктора Н. А. Белоголового, "прослыл... большим оригиналом". Он "предался сельскому хозяйству", "опростился" и "вообще в обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образован, говорил по-французски, как француз, сильно грассируя, был очень добр и с... детьми всегда мил и ласков..."*.

* (Звенья, III-IV. М.; Л., 1934, с. 90.)

Сергей Григорьевич ценил и любил своих товарищей-декабристов, но "в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым дням на работах в поле, а зимой любимым его времяпрепровождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородних крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства. Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки"*.

* (Звенья, III-IV. М.; Л., 1934, с. 90.)

"Оригинальность", "странности" С. Г. Волконского, думается нам, отнюдь не сводились к идее "опрощенчества". Дело было совсем в другом. Земледельческий труд в глазах князя С. Г. Волконского всегда был наиболее уважаемым из всех родов хозяйственной деятельности человека. Близость к земле, к труду, связанному с ее обработкой, приближала его к народу, к которому влекли его истинно демократические убеждения, а вовсе не желание пооригинальничать, покрасоваться исключительностью своего положения. Всякая поза, любая искусственность вообще крайне чужды были его характеру, и он всегда, насколько это от него зависело, стремился делать то, что считал нужным, полезным для отечества и интересным для себя лично. С крестьянами, с которыми в период жизни его ссыльнопоселенцем в Сибири Волконского связывали общие, так сказать, профессиональные заботы и нужды, ему было значительно интереснее, чем с чиновниками-горожанами, провинциальными мещанами, которых шокировали откровенно приятельские отношения князя с мужиками. Завтрак Волконского на облучке крестьянской телеги "краюхою серой пшеничной булки", колоритно описанный доктором Белоголовым, был просто завтраком его совместно со знакомыми и интересными для него людьми - и ничем более.

О пристрастии и общениях С. Г. Волконского с "простолюдинами" свидетельствовал и сын его Михаил Сергеевич, далеко не разделявший демократических взглядов отца своего. "С. Г. Волконский был ближе всех (т. е. ближе всех декабристов. - Л. К.) к рабочему люду, - писал он, - влечение к простому народу прошло, можно сказать, через всю его жизнь; он входил в подробности занятий крестьян, их хозяйства и даже семейной жизни; они обращались к нему за советом, за медицинскими пособиями, за содействием"*.

* (Записки Сергiя Григорьевича Волконского (декабриста), с. 479.)

С. Г. Волконский откровенно гордился своими агрономическими успехами, ему радостно было сознанье того, что крестьянский труд оказался ему по силам, что он собственными руками в состоянии зарабатывать на нужды семьи. "Сам живу-поживаю помаленьку, - пишет он не без некоторой скромной гордости И. И. Пущину, - занимаюсь... хлебопашеством и счеты свои свожу с барышком, трачу на прихоти, на баловство детям свою трудовую копейку без цензуры и упреков, тяжеленько было в мои леты быть под опекою"*.

* (Прометей. М., 1972, т. 9, с. 22.)

Дружество Волконского со своими товарищами-декабристами отличалось тою же свойственною ему простотой, непосредственностью, глубочайшею преданностью, от сердца идущей любовью. "Вы знаете, - писал Волконский И. И. Пущину, - что я весь душой друзьям своим, и всякое, им случившееся, близко моему сердцу"*. "Я мало верю родственным светским связям, - пишет он Пущину в другом письме, - тюремное наше семейство совестливее". И чуть ниже о том же: "Семья наша тюремная, хотя велика, но дружна, это не по-светски, честь нам"**.

* (Прометей. М., 1972, т. 9, с. 30.)

** (Прометей. М., 1972, т. 9, с. 30.)

Волконский С. Г. Гравюра В. Унгера с фотографии конца 1850-х гг.

В друзьях своих С. Г. Волконский ценил качества, прежде всего характеризующие их нравственный облик, но никак не внешний блеск и приглаженную благопристойность. Искренним уважением и своеобразной нежностью проникнуто его отношение к П. А. Муханову, в одиночестве проведшему десять лет в Братском остроге. "Не одичать" [при этом] и сохранить все качества нравственного и просвещенного человека - это не безделица"*, - пишет о нем Волконский.

* (Прометей. М., 1972, т. 9, с. 30.)

А когда в марте 1841 года был неожиданно арестован давний друг С. Г. Волконского декабрист Михаил Сергеевич Лунин, Волконский, не задумываясь о причине ареста и не прикидывая, не пребудет ли от того ему, ссыльнопоселенцу Волконскому, каких-либо новых неприятностей, кинулся на прощание пожать Лунину руку и потихоньку спросить у него по-французски, "не надобно ли ему денег". В эту минуту Волконский, пишет Пущину Ф. Ф. Вадковский, "был истинно велик душой"*.

* (Прометей. М., 1972, т. 9, с. 30.)

"Вы знаете давность моего знакомства с ним (Луниным. - Л. К.),- писал Пущину Волконский, - тридцать пять лет близкого знакомства и полного уважения не может измениться, быть подчинено никаким событиям, и теперь вне его присутствия люблю и уважаю по-прежнему, если он виновен - это его дело, его воля и его ответ - мне же долг, обязанность не изменяться по обстоятельствам"*.

* (Прометей. М., 1972, т. 9, с. 30, 31.)

Не изменяться по обстоятельствам! В этом - весь Волконский. До глубокой старости, несмотря на лишения, на мучения, на менявшиеся ситуацию и настроение окружающих, он сумел сохранить душу чистую, благородную, не запятнанную ни малодушием, ни приспособленчеством, ни забвением духа братства и солидарности с друзьями, бок о бок с ним прошедшими тяжкий путь и принявшими крестные муки. В одном из последних своих писем из Сибири в январе 1856 года Волконский писал: "Мне... Сибирь не в тягость, знаю, за что я здесь, и совесть спокойна... Что я патриот, я доказал тем, что я в Сибири"*.

* (Прометей. М., 1972, т. 9, с. 42.)

Но порою грусть все же подступала к его сердцу стоика и борца, "замечательного по твердости своих убеждений и по самоотверженности своего характера". И тогда он писал в письме другу Ивану Ивановичу Пущину: "Не грустно умереть в Сибири, но жаль, что из наших общих опальных лиц костей не одна могила, мыслю об этом не по гордости, тщеславию личному, врозь мы, как и все люди, пылинки, но грудой кости наши были бы памятником дела великого при удаче для родины и достойного тризны поколений"*.

* (Прометей. М., 1972, т. 9, с. 33.)

И в памяти поколений остался не только общий памятник. "Декабристы были... самоотверженные люди. Все более и более я их уважаю. Волконский, генерал-адъютант*, богатый человек, и он шел на это дело, зная, что завтра его закуют"**. Слова эти принадлежат Льву Николаевичу Толстому. И сказал он их в 1905 году, спустя три четверти века после того, как "генерал", "богатый человек" князь Сергей Григорьевич Волконский пошел "на это дело, зная, что завтра его закуют".

* (С. Г. Волконский генерал-адъютантом не был; этот чин имел муж сестры С. Г. Волконского, Софьи, князь П. М. Волконский, впоследствии получивший звание фельдмаршала ("...государю надобен был собственный человек, и конечно никто другой не мог занимать место генерал-адъютанта князя Волконского",- писал о нем А. П. Ермолов - "Записки Алексея Петровича Ермолова". М., 1863, с. 294).)

** (Литературное наследство. Т. 90. У Толстого. 1904-1910. "Яснополянские записки" Д. П. Маковицкого. Кн. 1-я. М., 1979, с. 121.)

А спустя еще четверть века (еще одно поколение) мы встречаем Волконского в творчестве Марины Цветаевой, где он появляется как своеобразная точка отсчета в системе такой этической категории, как справедливость. В прозаической повести о людях и времени своей московской молодости Цветаева, рассказывая об одном из друзей своих этой поры, пишет:

"Я никогда не встречала в таком молодом - такой страсти справедливости... "Почему я должен получать паек, только потому, что я - актер, а он - нет? Это несправедливо". Это был его главнейший довод, резон всего существа, точно (да точно и есть!) справедливость нечто совершенно односмысленное во всех случаях - несомненное, явное, осязаемое, весомое, видимое простым глазом, всегда, сразу, отовсюду видимое...

Несправедливо - и кончено. И вещи уже нет. И соблазна уже нет. Несправедливо - и нет. И это не было в нем головным, это было в нем хребтом...

Несправедливо он произносил так, как князь С. Г. Волконский - некрасиво. Другое поколение - другой словарь, но вещь - одна"*.

* (Новый мир, 1979, № 12, с. 76.)

"Его несправедливо было - неправедно", - заканчивает Цветаева эту характеристику, так неслучайно построенную на аналогии с образом князя Сергея Григорьевича Волконского. Портрет его в черновиках пушкинских рукописей позволяет увидеть воссозданные и сохраненные для нас размышляющим о нем Пушкиным черты того, чье главное, "во всех случаях - несомненное, явное, осязаемое, весомое, видимое простым глазом" качество было - стремление к справедливости, во имя которой пошел он на каторгу в рудники и о приверженности которой, несмотря ни на что, не жалел и на закате дней своих, уходя из жизни таким же несломленным, каким оставался всегда, неперекроенным и не приладившимся совмещать идеалы с удобствами выгод и жизненных благ для себя.

|

ПОИСК:

|

© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'