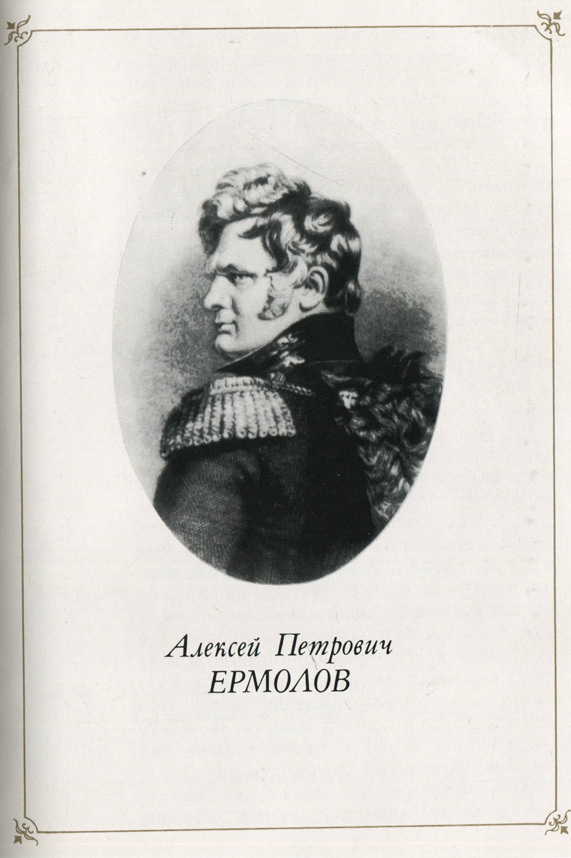

Ермолов Алексей Петрович

Ермолов Алексей Петрович

"...Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова". Так начинается знаменитое "Путешествие в Арзрум" о поездке поэта весной 1829 года на Кавказ, на театр военных действий русской армии.

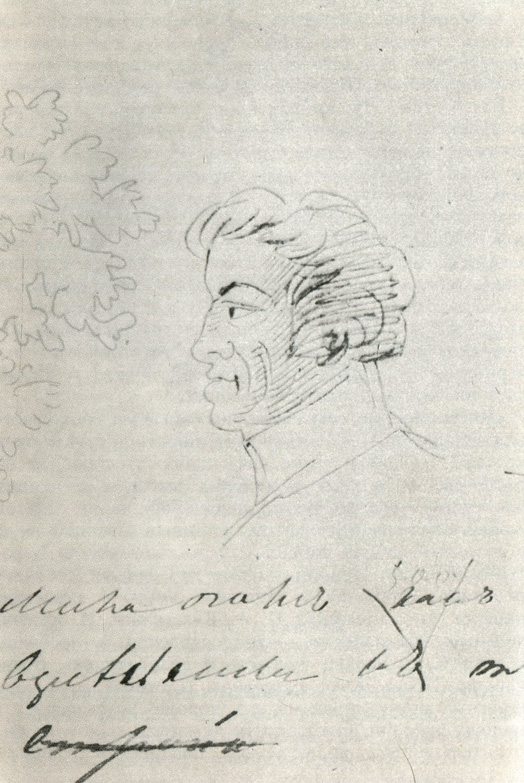

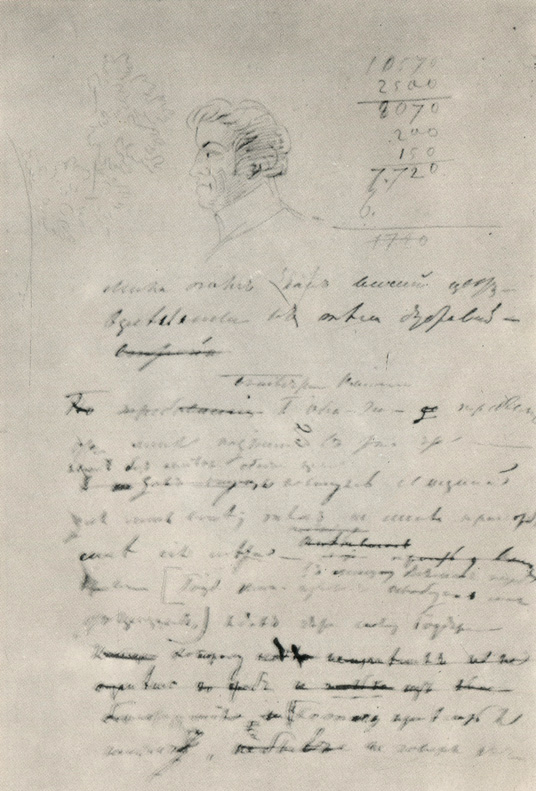

Ермолов Алексей Петрович (рисунок Пушкина А.С.)

"Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию, - продолжает Пушкин.- С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом".

Ермолов Алексей Петрович (рисунок Пушкина А.С.)

До последнего времени эти широко известные строки были единственным пушкинским портретом Ермолова. Пушкин- литератор, Пушкин-историк и общественный деятель оставил нам следы своего серьезного интереса к исключительно яркой и сложной фигуре Ермолова - прославленного участника войн с Наполеоном, героя Бородина, крупнейшего военного деятеля и одного из самых популярных в русской армии военачальников, весьма близкого к декабристам, которого они в случае успеха восстания прочили в члены временного правительства.

Пушкин-художник, познакомивший нас своими рисунками со многими выдающимися современниками, обошел, как считалось, вниманием Ермолова. Среди множества узнанных, определенных портретов-рисунков, оставленных Пушкиным, Ермолова не было. И это казалось особенно странным потому, что интерес поэта к необыкновенному ермоловскому таланту полководца и государственного деятеля, к исключительной и разносторонней его одаренности, громкой славе, его яркой индивидуальности человека незаурядного личного мужества и внутренней противоречивости, редкой честности, бескорыстия, разительного остроумия и широкой образованности - был устойчивым на протяжении всей почти жизни поэта.

Образ Ермолова запечатлен в эпилоге к "Кавказскому пленнику". Пушкин писал о нем в письме к брату из Кишинева в сентябре 1820 года: "Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением". Блистательный литературный портрет Ермолова создан поэтом в "Путешествии в Арзрум". Имя прославленного генерала встречается и в дневниковых записях поэта.

Пушкин желал быть издателем "Записок" (или "Воспоминаний") Ермолова. Сохранился черновик его письма к А. П. Ермолову, датируемый апрелем 1833 года.

"Обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с просьбою о деле для меня важном, - пишет Пушкин опальному полководцу, отстраненному от армии не доверявшим ему после восстания декабристов Николаем I. - Знаю, что Вы неохотно решитесь ее исполнить. Но Ваша слава принадлежит России, и Вы не вправе ее утаивать. Если в праздные часы занялись Вы славными воспоминаниями и составили записки о своих войнах, то прошу Вас удостоить меня чести быть Вашим издателем. Если ж Ваше равнодушие не допустило Вас сие исполнить, то я прошу Вас дозволить мне быть Вашим историком, даровать мне краткие необходимейшие сведения и etc".

Пушкин не был в то время в России единственным, кто с нетерпением ожидал появления мемуаров Ермолова. Многие соотечественники, зная о связях Ермолова с рядом видных участников декабристского движения и оппозиционно настроенными кругами, ожидали, что он расскажет в своих воспоминаниях о чем-то существенно важном, проливающем свет и на горячо волновавшие всех события недавнего прошлого, хотя, конечно, и не могли рассчитывать на серьезную откровенность по причинам, хорошо всем понятным. Но слишком неординарной и независимой была фигура Ермолова, чтобы не питать хотя бы малой толики надежды на нечто необыкновенное.

Пушкин не стал издателем "Записок" Ермолова, как не стал он и его историографом. "Записки Алексея Петровича Ермолова" вышли в свет только в 1865 году. Издал их племянник Ермолова, Н. П. Ермолов, уже после смерти Алексея Петровича, предуведомив читателей о том, что "Алексей Петрович составлял свои воспоминания не для печати, и только в последний год своей жизни, уступая просьбе некоторых своих знакомых, приступил к пересмотру Записок о 1812 годе, с тем, чтобы одни они были изданы после его смерти".

"В настоящем издании, - продолжает далее

Н. П. Ермолов, - напечатаны не только эти Записки, но и все, которые были написаны Алексеем Петровичем, так как большая часть их уже сделалась известною публике по текстам неверным и в отрывках..."*

* (Записки Алексея Петровича Ермолова. Ч. I. 1801 -1812. М., 1865, с. 1.)

Впрочем, "Записки о 1812 годе" изданы были отдельною книгою еще до этого издания, в 1863 году, с характернейшим для Ермолова предисловием, в котором сказано:

"Нет сомнения, что многие предпримут описание достопамятной войны отечественной; но выгода иногда сказать лесть, боязнь сказать истину, уважение к лицам, обстоятельствам и времени не сделают такового описания справедливым. Я, конечно, не предприму подобного... Замечания о войне 1812 года, написанные мною в минуты от должности свободные, известны будут одним лучшим моим приятелям. Им без стыда вверяю я мои мысли: они без укоризн поправят мои погрешности. Но зато не страшусь говорить правду"*.

* (Записки Алексея Петровича Ермолова [Материалы для истории войны 1812 года]. М., 1863.)

"Записки" эти, изданные как "материалы для истории войны 1812 года", в этом качестве в полной мере отвечали любым ожиданиям. Талантливо, страстно и искренне рассказал Алексей Петрович своим "соотчичам" о событиях достопамятных и великих для русского сердца. Страницы "Записок" можно считать не только историческим источником, не только выдающимся памятником военно-мемуарной литературы, но и замечательным собственно литературным памятником высокого патриотического подвига героев 1812 года.

Удивительные слова смог найти боевой генерал тем великим поступкам, о которых со щемящим восторгом и гордостью будут читать потом в учебниках истории поколения школьников.

"...Бог в отмщение за злодейства Наполеона назначил Москву быть гробом величия его и славы. Наполеон, худо предваренный о свойствах российского народа, не разумея его довольно твердым в опасностях, в несчастии терпеливым, думал покорить нас ужасом, как и прочих побежденных им; думал в Москве овладеть Россиею...

Ермолов А. П. Гравюра Т. Райта с оригинала Дж. Доу. 1824 г.

...Россиянин, каждый частию, народ весь вообще великодушно жертвует всем для пользы общей. Неприятель покорением столицы мнит поколебать твердость россиян, мнит достигнуть славного для себя мира - и не находит столицы, а вместо мира видит народную войну, под ужасающими признаками возгорающуюся... Исчезает мечта, обольщавшая их; предстоят бедствия неизбежные: в добровольном разрушении Москвы усматривают враги предстоящую им гибель... Ни один народ из всех, в продолжение двадцати лет пред счастием Наполеона смирявшихся, не явил подобного примера: судьба сберегла его для славы россиян. Двадцать лет побеждая все сопротивлявшиеся народы, в торжестве неоднократно проходил Наполеон столицы их: через Москву единую лежал ему путь к вечному стыду и сраму; в первый раз устрашенная Европа осмелилась узреть в нем человека!"*

* (Записки Алексея Петровича Ермолова [Материалы для истории войны 1812 года]. М., 1863. с. 176, 192-193.)

Любопытные свидетельства напряженнейшего внимания русского общества к Алексею Петровичу Ермолову, пятидесятилетнему, полному сил и энергии, овеянному легендарной славой полководцу, изгнанному из армии "по домашним обстоятельствам" и едва ли не сосланному в глушь Орловской губернии, где он мучительно переживал свою вынужденную бездеятельность, сохранились в воспоминаниях множества современников, даже весьма далеких от интереса к общественной жизни. Показателен, например, рассказ приятельницы Пушкина Елизаветы Николаевны Ушаковой, переданный ее сыном Н. С. Киселевым. "По словам моей матери, - сообщал Киселев, - впечатление, произведенное на публику появлением Пушкина в московском театре после возвращения из ссылки, может сравниться только с волнением толпы в зале дворянского собрания, когда вошел в нее Алексей Петрович Ермолов, только что оставивший кавказскую армию"*.

* (Майков Л. Пушкин. СПб., 1899, с. 361.)

Вряд ли приходится удивляться тому нетерпению, с которым ожидались мемуары Ермолова в России, и не случайно, конечно, большая часть его "Записок" "сделалась известною публике" еще до их напечатания.

Человек выдающихся качеств ума и характера, волевой, энергичный, талантливый, честный, бесстрашный перед лицом опасности, Алексей Петрович Ермолов вселял в своих соотечественников желание найти в нем героя не только военных кампаний, но и героя национальной истории в ее общественно-политическом и государственном аспектах. Однако этих надежд Алексей Петрович не оправдал, разочаровав тех, кто хотел видеть его на арене решительных действий. Он не примкнул к декабристам, не возглавил их военные силы, хотя был близок со многими активными деятелями движения, сочувствовал их убеждениям и некоторые из них разделял. Ермолов был в то время, по существу, единственной в русской армии фигурой, обладавшей и всей полнотой власти над огромными военными силами и легендарной почти что личной популярностью, яркие свидетельства которой сохранились во многих воспоминаниях современников.

"Дорогой... я остановился в Кракове, - пишет в своих "Записках" декабрист С. Г. Волконский, - где была корпусная квартира Алексея Петровича Ермолова, который до конца своей жизни оказывал мне милостивое расположение и который и тут принял меня, как он умел это делать, как он выражался, по- товарищески, не роняя вместе с тем своего достоинства, как начальника; скажу даже, этим самым он еще более возвышал свое достоинство полным чувством заслуженного уважения и неограниченной преданности всех к нему"*.

* (Записки Серия Григорьевича Волконского (декабриста). СПб., 1902, с. 327, 328.)

"...Дядя (Константин Маркович Полторацкий, боевой генерал, герой Отечественной войны 1812 года. - Л. К.) от души целовал, крестил, благословлял, - вспоминал племянник генерала В. А. Полторацкий, - выражая сожаление, что не может проводить меня до Москвы, где бы он непременно свозил меня к старому, высоко им чтимому начальнику и другу своему Алексею Петровичу Ермолову, так как, по его убеждению, всем проезжающим на Кавказ через Москву безусловно подобает поклониться Иверской Божией матери в Кремле и Ермолову на Пречистенке..."*

* (Воспоминания В. А. Полторацкого.- Исторический вестник. СПб., 1893, т. LI, с. 49.)

Командир Отдельного Кавказского корпуса, главноуправляющий в Грузии, А. П. Ермолов возглавлял дееспособную, беззаветно преданную ему армию, насквозь проникнутую декабристским духом, носителями которого были боевые офицеры, близкие к его окружению. Причастными к декабристскому движению оказались и адъютанты Ермолова, состоявшие при нем в 1812-м, в 1813-1814 годах и позднее. Один из них, Михаил Александрович Фонвизин, бывший не только адъютантом, но и товарищем, другом Ермолова, известен как активнейший член Северного общества, осужденный на двенадцать лет каторжных работ в Сибири. "...Не случайно в доносе в Следственную комиссию от 26 февраля 1826 года "Об участии некоторых государственных людей в злобных замыслах преступников" в отношении Ермолова, - пишет А. Г. Кавтарадзе, автор изданной в 1977 году книги о нем, - было сказано: "По некороткому о нем сведению я ничего сказать не могу, и оканчиваю замечанием, что адъютанты генерала издревле представляют собою разительную вывеску подлинных чувств ближайшего своего начальника"*.

* (Цит. по кн.: Кавтарадзе А. Г. Генерал А. П. Ермолов. Тула. 1977, с. 89.)

Николай I откровенно не доверял Ермолову. "Вы... не оставьте меня уведомить обо всем, что... вокруг вас происходить будет, особливо у Ермолова... Я, виноват, ему менее всех верю"*, - писал он И. И. Дибичу еще до вступления своего на престол 12 декабря 1825 года. В феврале 1826 года царь отправляет на Кавказ полковника Ф. Ф. Бартоломея с секретной инструкцией "наблюдать о духе войск и их начальников", а Следственный комитет в Петербурге занимается специальным расследованием по делу "О существовании тайного общества в Отдельном Кавказском корпусе".

* (Цит. по кн.: Кавтарадзе А. Г. Генерал А. П. Ермолов. Тула. 1977, с. 91.)

Чрезвычайно интересно свидетельство декабриста князя Сергея Григорьевича Волконского, который вспоминает о поездке своей на Кавказ в 1824 году.

"Я выбрал для своей поездки именно Кавказские воды, - пишет Волконский, - потому что принял поручение от верховной думы Южного общества стараться узнать положительнее о дошедшем до нас слухе, что на Кавказе и в самой главной квартире в Тифлисе существует общество, имеющее целью произвести политический переворот в России.

Там я встретился с Александром Ивановичем Якубовичем... и... решился узнать от него, точно ли есть тайное общество на Кавказе и какая его цель?

Постепенно ведя с ним разговоры интимные, судя по его словам, я получил, если не убеждение, то довольно ясное предположение, что существует на Кавказе тайное общество, имеющее целью произвести переворот политический в России, и даже некоторые предположительные данные, что во главе оного сам Алексей Петрович Ермолов, и что участвуют в оном большею частью лица, приближенные к его штабу".

"Это меня ободрило к большей откровенности, - продолжает рассказ С. Г. Волконский, - и я уже без околичностей открыл Якубовичу о существовании нашего тайного общества и предложил ему, чтоб кавказское общество соединилось с Южным всем его составом. На это Якубович мне отвечал: "Действуйте, и мы тоже будем действовать, но каждое общество порознь, а когда придет пора приступить к явному взрыву, мы тогда соединимся. В случае неудачи вашей, мы будем в стороне, и тем будет еще зерно, могущее возродить новую попытку. У нас на Кавказе и более сил, и во главе человек даровитыи, известный всей ? России... здесь край и по местности отдельный, способный к самостоятельности. Около вас сила, вам, вероятно, не сручная, а здесь все наше по преданности общей к Ермолову".

"...Теперь... - заключает воспоминание об этом эпизоде Волконский, - я полагаю, что его рассказ был не основан на фактах..."*

* (Записки Серпя Григорьевича Волконского (декабриста), с. 414, 415, 416.)

Рассказ, конечно, не был основан на фактах, но характерно, что тогда, в 1824 году, эта "эпопея", как выразился Волконский, не только была "сродни его (Якубовича.- Л. К.) умственному направлению", но и была воспринята им, князем Волконским, как "оттиск действительности". Он тогда поверил в рассказанное настолько, что счел возможным изложить все подробно в своем отчете в верховную думу. Слишком уж все это носилось в воздухе. Недаром ведь и царь не на шутку перепугался, когда Кавказский корпус Ермолова в течение нескольких суток медлил, не приносил ему присягу. И отнюдь не случайны вопросы, задававшиеся при расследовании тому же Якубовичу: "Комитет имеет прямое показание... о существовании в корпусе генерала Ермолова тайного общества, к числу членов коего принадлежали и вы... - с какого времени существовало сие общество? Кем основано? В чем именно состоит цель оного? Когда и какими средствами положено было намере<ние> начать открытые действия? Кто составляет думу и кто член. Через кого и какие сношения были сего общества с другими таковыми же и известен ли об этом генерал Ермолов"*. Такие же вопросы были заданы Рылееву, Пущину, Оболенскому, Н. М. Муравьеву.

* (Цит. по: кн.: Кавтарадзе А. Г. Генерал А. П. Ермолов, с. 92.)

Итак, Ермолов мог бы выступить, но не выступил в поддержку декабристов, несмотря на широко бытовавшее в стране мнение, что он будет вместе с ними. Так в первый раз Алексей Петрович Ермолов не оправдал возлагавшиеся на него надежды наиболее демократично настроенных кругов русского общества. Во второй раз он не оправдал их, когда многие - и в их числе Пушкин - с нетерпеньем, но тщетно ожидали от него, любимца и кумира армии, насильственно в зените славы и расцвете сил от нее отторгнутого, мемуаров, достойных масштаба его прежней деятельности, его государственного ума, высокой репутации и громкого имени. По-видимому, именно в связи с этими разочарованиями Пушкин назвал Ермолова как-то в своем дневнике "великим шарлатаном" (1834 год). Запись эта, впрочем, нуждается в отношении весьма осторожном. Слово "шарлатан" в данном случае, думается нам, следует понимать лишь в значении "обманщик", "человек, вводящий других в заблуждение" - и ни в каком более, потому что ни плутом, ни хвастуном, ни мистификатором А. П. Ермолов никогда не был. И "Записки Алексея Петровича Ермолова" он все-таки написал, и написал замечательно. Как истинный патриот. И как прекрасный писатель. Читая немногословную его, хотя и восходящую порой до высокой патетики, внутренне сдержанную, преисполненную достоинства, скромности и великой любви к своему отечеству летопись войны 1812 года, начинаешь вполне понимать, чем еще, кроме храбрости, воли, ума, мог так сильно влиять на людские сердца этот воин, сочетавший в делах своих вместе с мудростью, бескорыстием и отвагой - жесткость, даже порою жестокость.

"Итак, оставили мы тебя, Смоленск! Судьба препятствовала нам защищать тебя долее. Привлекли мы на тебя все роды бедствий, наполнили отчаянием и страхом, превратили в жилище ужаса и смерти. Собственными руками ускоряли мы твое разрушение, разносили пожиравший тебя пламень, и ты, озаря нас сиянием снедавших тебя пожаров, казалось, упрекал нас твоим бедствием и в стыде нам расточал мрак, скрывавший наше отступление!

Разрушение Смоленска познакомило меня с совсем новым для меня чувством, которого войны, вне пределов отечества выносимые, не сообщают. Не видал я опустошения земли собственной, не видал пылающих городов своего отечества. В первый раз в жизни коснулся ушей моих стон соотчичей, в первый раскрылись глаза мои на ужас бедственного их состояния и, конечно, на всю жизнь останутся в сердце воспоминания. Незнакомо было мне сие чувство: судьба и оному научила"*.

* (Записки Алексея Петровича Ермолова. М., 1863, с. 113, 114.)

Это - кусочек рассказа об оставлении Смоленска русской армией летом 1812 года. Но какого рассказа! Сколько чувства, достоинства, мысли и боли... И какое умение их передать! Невозможно не поверить в искренность человека, написавшего это. Невозможно ему не довериться, на него не положиться...

Обаяние личности Ермолова, его острого, саркастического ума, его способности тонкого понимания человеческих характеров и поступков, искусства яркого выражения своих чувств и мыслей испытали на себе не только люди, непосредственно с ним общавшиеся или под его началом служившие, но и те, кто когда- либо обращался к его "Запискам". Даже сам Лев Николаевич Толстой, довольно скептически, как известно, относившийся к Ермолову, похоже, не миновал некоторого ермоловского влияния при описании эпопеи 1812 года в "Войне и мире". Вспомним, например, остроироничный рассказ в "Записках" Ермолова о печально знаменитом в русской истории Дрисском лагере и его бездарном создателе прусском генерале К. А. Фуле.

"Некто Фуль, - пишет А. П. Ермолов со свойственною ему лаконическою и наповал убивающею иронией, - бывший прусской службы генерал, потом в службе нашей генерал-лейтенант, снискавший доверенность, которой весьма легко достигают иноземцы, по предубеждению к их способностям, составляя разные проекты, планы и всегда оканчивая их одною и тою же мерою отступления, еще за год до начала войны склонил к приготовлению укрепленного при Дриссе, на реке Двине, лагеря. Довольно взглянуть, на каком лагерь сей устроен направлении, чтобы иметь понятие о воинских г. Фуля соображениях"*.

* (Записки Алексея Петровича Ермолова. М., 1863, с. 8, 9.)

И далее:

"Знаменитый лагерь, так заблаговременно предначертанный, толикого напряжения ума г. Фуля стоивший... французами назван был памятником невежества, и против истины сей возразить никто не дерзает..."*

* (13 Записки Алексея Петровича Ермолова. М., 1863, с. 13.)

И еще ниже:

"...Остался и г. Фуль, с горьким в сердце чувством, что он уже не столько необходим государю, с отчаянием в душе, что лагерь при Дриссе остался бесполезным и что нашлись дерзнувшие усмотреть его недостатки. Ни раб-почитатель его, флигель-адъютант полковник Вольцоген, ни генерал-адъютант граф Ожаровский, им в ремесле военном просвещаемый, не проповедовали уже его славы. Давно ли удивлялись мудрым предложениям его продолжать отступление за Волгу и даже до степей Сибири: и ныне не внемлют более благодетельным его о России попечениям*. Судьба казнит неблагодарность вашу, россияне! Не увидите вы берегов Волги, и едва пройдет полгода, как позади ополчений ваших восшумят струи Вислы! Таков жребий невнемлющих спасительным советам г. Фуля"**.

* (Средство отступления, единственное в положении нашем, и без мудрых рассуждений г. Фуля слишком хорошо истолковано было превосходством сил неприятельских. (Прим. А. П. Ермолова.))

** (Записки Алексея Петровича Ермолова. М., 1863, с. 26, 27.)

Пожар Москвы в 1812 г. Гравюра на меди, раскрашенная акварелью, И. Ругендаса. 1813 г. И. Ругендаса. 1813 г.

А теперь о том же рассказ из "Войны и мира":

"Пфуль с первого взгляда, в своем русском генеральском дурно сшитом мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Мак, и Шмидт, и много других немецких теоретиков-генералов... но он был типичнее всех их. Такого немца-теоретика, соединявшего в себе все, что было в тех немцах, еще не видал никогда князь Андрей"*.

* (Толстой Л. Н. Собр. соч. в 14-ти т. М., 1951, т. 6, с. 49.)

И дальше:

"Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и потому именно, что только немцы бывают самоуверенными на основании... мнимого знания совершенной истины... Таков, очевидно, был Пфуль. У него была наука - теория облического движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей военной истории, казалось ему бессмыслицей, варварством, безобразным столкновением, в котором с обеих сторон было сделано столько ошибок, что войны эти не могли быть названы войнами: они не подходили под теорию и не могли служить предметом науки.

В 1806 году Пфуль был одним из составителей плана войны, кончившейся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего доказательства неправильности своей теории. Напротив, сделанные отступления от его теории были, по его понятиям, единственною причиной всей неудачи... Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории - приложение ее к практике..."*.

* (Толстой Л. Н. Собр. соч. в 14-ти т. М., 1951, т. 6, с. 50, 51.)

И в другом месте:

"...Генерал-адъютанты были тут потому, что они везде были, где государь, и, наконец, - главное - Пфуль был тут потому, что он составил план войны против Наполеона и, заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вольцоген, передававший мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий, самоуверенный до презрения ко всем, кабинетный теоретик"*.

* (Толстой Л. Н. Собр. соч. в 14-ти т. М., 1951, т. 6, с. 43.)

"...Пфуль внушал князю Андрею и чувство жалости. По тому тону, с которым с ним обращались придворные, по тому, что позволил себе сказать Паулучи императору, ...видно было, что другие знали и он сам чувствовал, что падение его близко... Он, видимо, хотя и скрывал это под видом раздражения и презрения, был в отчаянии от того, что единственный теперь случай проверить на огромном опыте и доказать всему миру верность своей теории ускользал от него"*.

* (Толстой Л. Н. Собр. соч. в 14-ти т. М., 1951, т. 6, с. 55.)

Или вот, например, ермоловское описание только что оставленной русской армией столицы.

"В Москве жителей было уже весьма мало: оставались самые бедные, которым негде было искать пристанища; дома были пусты и заперты; обширные площади уподоблялись степям, и на некоторых улицах не встречалось ни одного человека..."*.

* (Записки Алексея Петровича Ермолова. М., 1863, с. 189.)

А это о том же пишет Толстой (в начале XXII главы третьей части третьего тома "Войны и мира"):

"В самом городе между тем было пусто. По улицам никого почти не было. Ворота и лавки все были заперты; кое-где около кабаков слышались одинокие крики или пьяное пенье. Никто не ездил по улицам, и редко слышались шаги пешеходов..."*

* (Толстой Л. Я. Собр. соч. в 14-ти т., т. 6, с. 340.)

Параллели эти, разумеется, приведены лишь с единственной целью обратить внимание на то, что талантливо написанный источник невольно оказывает влияние - в том числе и литературное - даже на таких великих художников, как Лев Толстой.

А незаурядность литературного таланта Ермолова вряд ли может вызвать чье-либо сомнение. Эта сторона его одаренности - одна из граней его одаренности общей; если уж человек по-настоящему талантлив, он, как правило, талантлив во всем, за что ни берется. И неудивителен поэтому тот особый, незатухающий с годами интерес к личности Ермолова, который Пушкин испытывал и проявлял на протяжении всей своей жизни и даже тогда, когда назвал его a propos в своих дневниковых заметках "великим шарлатаном". Удивительным было другое - то, что до самого последнего времени в черновиках пушкинских рукописей среди многочисленных рисунков поэта - портретов его современников - изображения Ермолова не обнаруживалось. Как-то не верилось, что карандаш поэта, специально, знакомства лишь ради предпринявшего в 1829 году весьма предосудительную в глазах правительства поездку в Орел к опальному генералу*, миновал его выразительную внешность, так ярко и так пластично описанную в "Путешествии в Арзрум". И портрет действительно нашелся. Нашелся в рабочей тетради Пушкина, которой он пользовался совсем незадолго до поездки к Ермолову и к которой впоследствии возвращался в 1829, возможно 1830, и 1833 годах.

* (21 Знаменательно, что, публикуя в 1830 году отрывок из "Путешествия в Арзрум" в "Литературной газете", Пушкин снял упоминание о Ермолове и рассказ о своей с ним встрече.)

Портрет находится на листе с черновым наброском письма к Бенкендорфу (видимо, так и не отправленного), написанного по поводу объявленного Пушкину запрещения печататься помимо обычной цензуры и взятия с него соответствующей полицейской подписки. Расположен рисунок вверху 23-го листа тетради с черновиками "Полтавы", над двумя стихотворными строками о дочери Кочубея (Мила очам как вешний цвет - /Взлелеянный в тени дубравной - /[Странна]). Ниже этих строк - текст письма к Бенкендорфу.

Ермолов А. П. Литография неизвестного художника. 1820-е гг.

И строки о дочери Кочубея, и письмо к шефу жандармов написаны чернилами; рисунок же сделан карандашом, что может свидетельствовать о разном времени появления их на бумаге. По-видимому, портрет появился позднее текста - на оставшемся незаполненным чистом поле тетрадного листа.

Рисунок представляет собою профильный портрет Ермолова, который так же, как, по свидетельству Пушкина, и оригинал, "разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом". Только "писанный Довом" (английским художником Джорджем Доу, приглашенным в Петербург писать портреты русских генералов - участников героических сражений 1812-1814 годов - для Военной галереи Зимнего дворца) портрет Ермолова изображает знаменитого военачальника, командира Отдельного Кавказского корпуса, "главноуправляющего Грузией" в романтической позе героя-полководца на фоне снеговых гор, с грозно нахмуренными бровями, а карандашный рисунок Пушкина передает те же волевые, энергические, характерные черты воина с напряженным, сосредоточенным выражением умных "огненных" глаз в состоянии более покойном и непарадном.

Замечательный этот пушкинский рисунок в самом деле разительно схож с широко известным портретом Доу. Мы видим ту же крупную, с беспорядочно вихрящейся обильной шевелюрой голову, ту же мощную шею, скрытую высоким воротником мундира, те же скульптурно четкие черты очень значительного, сразу запоминающегося лица: высокий лоб, заметно сгущающиеся к переносице брови, нос с крупно вырезанными ноздрями, твердый, волевой подбородок, характерная складка у плотно сомкнутого, не привыкшего к улыбке рта, придающая суровую мужественность всему облику немолодого уже генерала.

Небезынтересно вспомнить здесь описание внешности Ермолова, оставленное его двоюродным братом знаменитым поэтом партизаном Денисом Васильевичем Давыдовым. "Будучи одарен необыкновенною физическою силой и крепким здоровьем, при замечательном росте, - пишет Давыдов, - Ермолов имеет голову, которая, будучи украшена седыми, в беспорядке лежащими волосами и вооружена небольшими, но проницательными и быстрыми глазами, невольно напоминает голову льва"*.

* (22 Алексей Петрович Ермолов: Материалы для его биографии, собранные М. Погодиным. М., 1864, с. 6)

Теперь, когда мы имеем возможность сравнить рисунок Пушкина с профессиональными портретами Ермолова (прежде всего с портретами, восходящими к работе Джорджа Доу), кажется невозможным не узнать сразу же в этом рисунке знаменитого полководца по одному только всепроницающему, неповторимому взгляду его, очень точно и просто переданному Пушкиным, как всегда и во всем уловившим и тут нечто самое главное, самое сущностное и особенное, что присуще только данному человеку, личности, характеру.

|

ПОИСК:

|

© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'